最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心表面物理实验室SF9组章一奇特聘研究员与慕尼黑工业大学物理系Christian Pfleiderer 教授课题组,Johannes Barth教授课题组以及巴黎高等师范学院的Ari Seitsonen研究员通过团队合作,给出了FeSi(110)单晶表面存在低温金属态的有力实验证据。

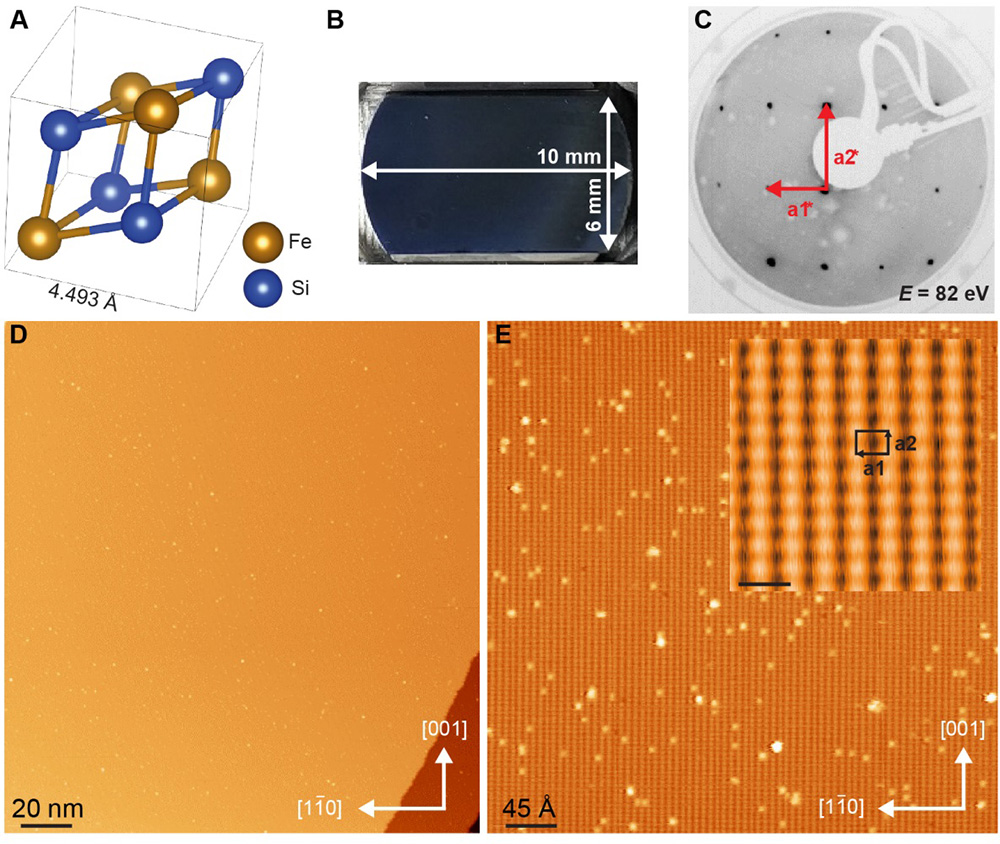

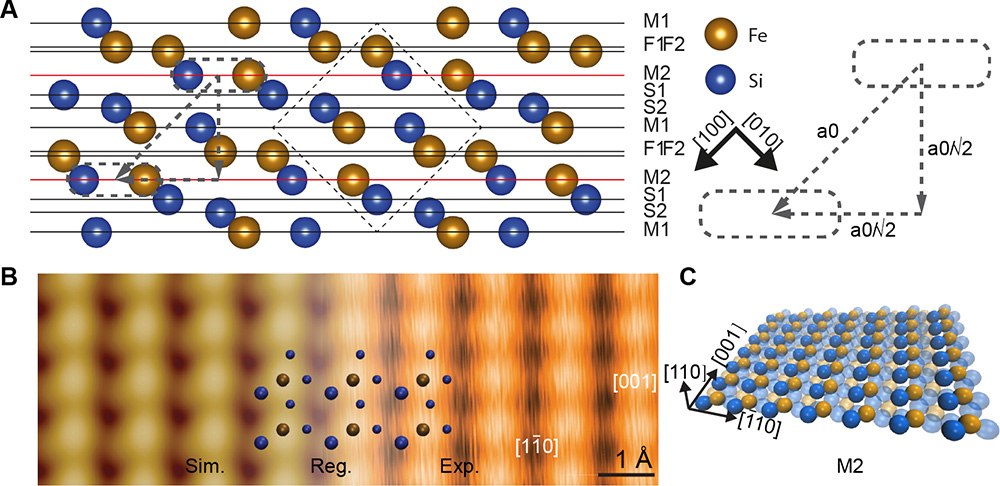

Pfleiderer教授课题组利用类超高真空浮区法生长了高纯度FeSi系列单晶,通过对磁场下变温电输运测量数据分析,他们发现在25K以下FeSi(110)单晶存在一个电子型、高迁移率的表面导电通道,其载流子浓度和迁移率不随温度和微量磁性掺杂改变。在章一奇特聘研究员和Barth教授共同指导下,慕尼黑工业大学物理系博士后杨标和博士生Martin Uphoff首先在超高真空环境制备出原子级平整非重构FeSi(110)单晶表面(图1)。通过扫描隧道显微镜在原子尺度的结构表征并结合密度泛函理论计算,确定了FeSi(110)具有包含铁-硅原子对的特定截止面(图2)。

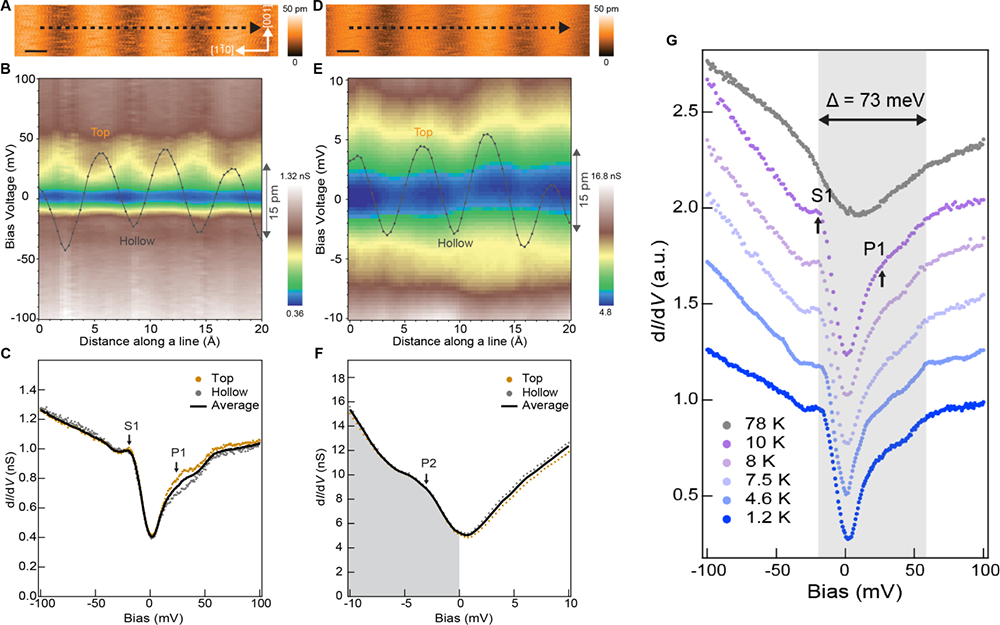

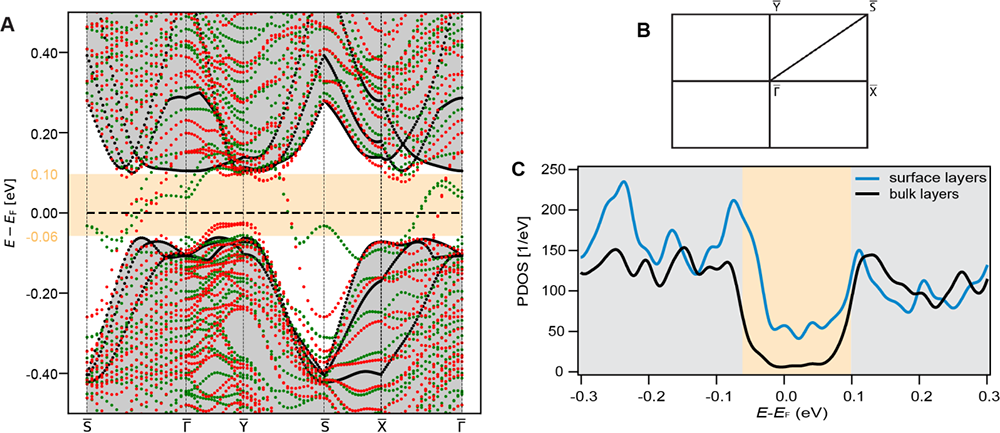

利用扫描隧道谱对无缺陷FeSi(110)表面在不同温区的电子结构研究表明,低温下该体系在费米能级附近形成宽度约为70meV的非对称能隙结构。值得注意的是,即使在最低测量温度1K下,仍可观测到FeSi体相能隙中的剩余态密度,在紧邻费米能级上下分别存在一个明显的电子态(图3)。巴黎高师的Ari Seitsonen利用密度泛函理论对具有特定截止面的FeSi(110)块体进行了能带计算,发现表面对称破缺会诱导产生穿越体相能隙的自旋极化能带。理论计算的表面能隙结构很好地再现非对称性和非零电子态密度这两个特征(图4)。然而,FeSi在低温下的表面金属态是否具有拓扑性质,以及是否与新型手性费米子相关需要进一步的实验和理论研究。

相关结果以“Atomistic investigation of surface characteristics and electronic features at high-purity FeSi(110) presenting interfacial metallicity”为题发表在PNAS 118, e2021203118 (2021)。章一奇特聘研究员和Barth教授为该论文的共同通讯作者。

文章链接:https://www.pnas.org/content/118/17/e2021203118

图1. FeSi(110)单晶的表面结构。(a)FeSi的原胞结构。(b,c)FeSi(110)单晶样品和低能电子衍射照片。(d,e)原子级平整非重构FeSi(110)表面的STM形貌图。

图2. FeSi(110)截止面分析。(a)FeSi(110)截止面的6种可能性。(b)FeSi(110)表面的实验STM高分辨形貌图以及理论模拟的M2截止面形貌图。(c)由铁-硅原子对组成的M2截止面示意图。

图3. 无缺陷FeSi(110)表面的扫描隧道谱。(a-f)1K下在FeSi(110)表面沿[1-10]方向的微分电导谱。在费米能级上下分别观察到P1和P2两个存在于体相能隙中的非零电子态。(g)能隙电子结构随温度的变化。

图4. (a)具有FeSi(110)-M2截止面块体的能带结构。图中灰色部分是体相能带在(110)面上的投影,橙色区域为体相能隙,红色和绿色曲线为自旋分辨能带。(b)FeSi(110)表面的布里渊区。(c)块体表面最外三个原子层(M2+S1+S2)与块体内部相同三个原子层的PDOS比较。

PNAS 118, e2021203118 (2021).pdf