,1,2, 王博林1

,1,2, 王博林1The interpretation of place meaning and the expression of self-concept: A case study of Tibet drifters in Lhasa, Tibet

BAI Kai ,1,2, WANG Bolin1

,1,2, WANG Bolin1收稿日期:2020-06-8修回日期:2021-02-20

| 基金资助: |

Received:2020-06-8Revised:2021-02-20

| Fund supported: |

作者简介 About authors

白凯(1974-), 男, 陕西西安人, 博士, 教授, 博导, 研究方向为文化地理、旅游市场开发与旅游者行为。E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (1282KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

白凯, 王博林. 拉萨藏漂的自我表达与地方意义解读. 地理学报, 2021, 76(8): 2048-2066 doi:10.11821/dlxb202108016

BAI Kai, WANG Bolin.

1 引言

1978年以来,中国持续推动民生发展和社会进步,迅速迈向现代社会。由此引发的现代性浪潮,以前所未有的烈度侵袭着国人的生活环境,理性化和无差别的空间过程和空间法则破坏着地方原有的社会和文化脉络,使地方同质化现象不断蔓延[1]。在现代与传统、全球与地方的碰撞中,日新月异的社会面貌削弱或重构了原有的地方意义,个体与地方的自然、文化和情感联系被切断,人们无法感受、实践和回忆原有的在地体验[2,3]。地方意义与自我表达看似是彼此相对独立的存在体,但其深层又彼此关联,相互作用[4]。通过在重要地方的生活体验,人们能将地方意义内化到自我当中,进而理清自身的想法和感受,使朦胧的自我状态渐趋清晰化[5]。同时,地方意义也指导个体形成相对稳定的反应模式和行为习惯,增强自我的一致性和可认知性,继而协调和促进社会关系,建构并强化个人身份[6,7]。作为某些特定体验的载体,地方往往被个体尊奉为自我成长轨迹的见证者,并被赋予独特的纪念意义[8]。这也在一定程度上说明了个体总喜欢去那些与自我相契合的地方,并按照自身意愿来解读地方意义的原因[9,10,11]。

现代性背景下,旅游、旅居和迁移等流动方式,已成为人们寻找心灵归宿和消解自我危机的重要方式和手段,其中以藏漂群体尤为典型[12]。他们往往对自我发展具有强烈的把控意识,对栖居环境有着近乎挑剔的要求,乐于将自身的所感所想同他人分享。此外,相较于本地居民,藏漂拥有清晰的观察定位和丰厚的生活阅历,更容易发现地方的独特性;相比于大众游客,他们在旅居地拥有更长的生活跨度,宽泛的人脉关系,丰富的地方见闻,能够获得更加精准而深刻的地方意义。这些都使藏漂成为现代性与本真性博弈过程中,解读自我表达与地方意义关系的绝佳研究对象。因此,本文以拉萨藏漂为研究对象,从藏漂自我表达及其对拉萨地方意义解读出发,探索现代性背景下两者的互动关系和演化规律,借此探析藏漂式人地关系的演化规律,增进现有地方意义和自我表达的理论整合度,为解析新时期人们的旅居行为与活动规律提供参照。

2 文献综述

2.1 自我表达

“自我”(Self)问题可以追溯到古希腊哲学中“认识你自己”的命题,反映了人们对生命本质和存在意义的探索与思考[13]。它存在于具有经验的主体之中,能运用已有的概念和想象力来处理各种信息[14],因而可被看作是一个物理实体,也可以被视为个体的一系列经验或感知[15]。作为“自我”的基本二分结构,“主我”(I)和“客我”(Me)被用以强调经验的来源差别,其中,“主我”强调经验的主体,是有机体对外部刺激做出的心理反应,具有无法预见和不可描述的特点;“客我”强调经验的内容,是基于他人态度和立场所观察和评价的自我,因而也被视为推理、建模和表达的对象[16]。两者既有联系又有区别,共同构成了出现于社会生活中的“自我”。自我表达是个人将内在的自我状态呈现于他人或社会的活动,本质是自我概念的外化[17],即个体将“自我”作为剖析和表露对象,使之不再瞬时地隐匿于个体内部,而成为一种具象化和外在化的自我知识[18]。在此过程中,一些尚未拥有的特质通过持续展演和表达,被逐步内化到自我之中,由此推进了自我概念的更新和发展[19]。基于二者之间的上述关联,自我概念的多种定义引申出自我表达的不同概念。符号互动论将自我概念视为社会互动产物,同时也认为自我表达是形塑自我概念的一种外在展示和信号传递方式[20]。自我结构论则将自我概念区分为整体自我和子类自我,相应地发展出整体和元素两类自我表达观念。整体观认为自我表达必须呈现完整的自我状态,而非流露某些情感与观点[21],元素观则秉持一种更为泛化的视角,认为但凡是与某种自我特质相关联的表达活动,都属于自我表达[22]。

针对地方视域下自我表达的分析框架,Choi指出自我表达具备由真实、现实和理想自我构成的三元结构[23]。其中,真实自我(True Self)是指个体长期在某一或某些地方生活过程中形成的稳定特质[24]。现实自我(Actual Self)是个体在当前生活中呈现出来的属性,是真实自我在外部环境中的隐匿、延伸和变形[17]。理想自我(Ideal Self)是一个人渴望未来拥有的品质集合[25]。依据自我与栖居地的匹配程度,人们赋予上述自我表达侧面的内涵、关注度和价值取向都会存在差异,最终决定着自我的协调状况。因此,对理想居所的追寻者而言,快速而精准地解读迁入地意义至关重要。事实上,当进入某个地方时,人们往往热衷于通过自我表达和环境的回应来判断地方的宜居程度[26]。

2.2 地方意义

地理学研究中,“地方”被看作是由存在于同一地理单元中的主客体要素共同组成的一种结构性过程,对二者的不同强调形成了结构主义和人文主义地理学视角下的两种地方概念。结构主义地理学主张将地方视为特定时空活动和权力关系共同作用下产生的结构过程[27]。该观点排除认识主体的情感依恋和主观意识,更强调地方区位及伴随的宏观政治经济要素[28]。人文主义地理学则将地方定义为充满意义的物理空间[29]。由此出发,客观的物理世界只是没有意义的存在,只有在加入人的经历和想象之后,才成为有意义的“地方”[30]。不同的地方概念同样也影响着人们对地方意义的界定,正如赵振斌总结的,人们对地方意义的解读不仅是外部结构性力量的塑造,同时也是基于个人和群体经历的建构[31]。尽管结构主义地理学否认认知和情感层面上的主体差异,但却从未质疑人们对地方环境的意义赋予。因此,地方意义可被视为生活群体对栖居地的共同认知和评价信念。相比于结构主义,人文主义地理学对地方意义的研究要走的更远。该视角下,地方意义建立在因人而异的地方观念上,并被界定为个体赋予特定地理空间的一种离散意义结构[32]。虽然两种界定从不同角度出发,分别强调了地方意义的主客侧面,但都认为它是地方环境和主观个人持续互动的结果[10]。现有对地方意义的研究一般都从以下4个层面展开:① 超越文化属性的地方本质特征,主要用以描述和评价地方的物质特性,可以通过多个地方之间的比较被客观识别;② 工具性层面的地方意义,主要来自那些能够满足个体行为和经济目标的物质属性;③ 社会文化层面的地方意义,是一种由语言沟通和社会互动建构出来的象征性意义,主要存在于地方环境的文化、历史、地理元素及其关联之中;④ 身份表达层面。该意义层面在具备社会建构性的同时,更关注个人于在地体验中生成的地方依恋和地方认同,具有更强烈的自我指向性[33]。

地方意义的形成同时也是个体思想与群体意识持续交互、彼此作用的过程。首先,相同的地方环境、一致的解析视角为个体性地方意义奠定了相对一致的形成基础,进而为交流活动提供可能性[34]。随后,经由群体交流和社会互动,个体就地方意识进行沟通表达,互相施加影响,形成意识趋同和行为趋近,进而产生群体层面的地方意义[35]。由于进入时间和涉入程度的差异,外部性群体成员对地方的把握程度各有千秋。一般来说,深入体验者能够掌握地方话语权,并在群体性自我表达和地方意义的形成过程中占据主导地位。同时,群体意识作为一种相对客观的外部环境和权威参照,也在诱导着个体相关意识的发展[36]。

2.3 自我表达与地方意义

自我表达与地方意义的关系研究,因不同立场的主体阐释分为两种类型,一类是相对于地方内部居民而言的自我表达和“主我”地方意义,它根植于漫长时间跨度中行为主体的生命体验和生活经历,具有很强的可靠性和精准度[37]。这种地方观的建立不是本地居民的有意为之,而是他们在生活实践中追求经济、文化和休闲等目标的伴生品。因此,“主我”的地方类似于在地生活的容器,在提供情感依附等抽象意义的同时,更为日常生活实践提供了兼容性环境。另一类是相对于外部群体而言的自我表达与“客我”地方意义。所谓外部性群体主要指因各种原因迁入并短暂定居的“地方过客”。与当地居民不同,外部性群体对地方的探索和认知伴随着强烈的功用性目的,如艺术家对地方的认知具有显著的浪漫化倾向和抽象化特征等[38]。然而,“访客”的身份限制注定了外部性群体无法获得持久的地方体验,如欲在短期内寻求全面的地方认知和地方感,他们必然要主动与本地居民和环境开展目的明确的各类互动,即主客互动。需要注意的是,地理学视域下的主客互动超越了其他学科所聚焦的纯粹人际互动,更关注外来群体与迁入地整个地方之间的人地互动。具体而言,地理学中的主客互动是将这一关系放置于特定时空背景中,重点分析互动空间中的价值诉求、话语体系、权力机制以及由此折射出的人地关系[39]。当前有关外部群体自我表达与地方意义的相关研究,主要从自我意识评估和自我对地方意义的递进式介入两个角度展开。前者是基于“自我”意识评估的“新旧地方差异论”,认为在地方意义的形成及其对自我的介入过程中,新旧地方之间的差异化对比极为重要。一般而言,人们对不同地方的衡量总是以自我为标准,并主要以连续性、区别性、自尊感和自我效能感作为评估原则[40]。其中,连续性是指相比于旧地方,迁入地能够保持自我意识连续性的程度,是个体获取自我稳定感的主要评价标准。个体对连续性的追求,以对原住地的积极评价为前提。如果对原住地的整体评价以负面形象出现,那么他们必将渴望寻求逃离或改变。区别性指新地方能够满足个体独特性和区别性需求的程度。自尊感则关照地方承载的生活方式与人们价值追求的契合程度,直接关系到人们的自我评价和意义感知。自我效能感是指在不同的地方情境下,个体对自身能力的看法[41]。依据上述评价原则,个体以特定的价值标准从外部世界初步抽取地方意义,并通过选择性的扬弃推动自我意识的生成。

后者是“地方意义渐进论”,如Kyle所言,外来者久驻地方时,其所理解的地方意义主要从地方认知、地方情感和地方意向3个层次上凝练而来,并逐渐内化到自我的发展过程中[42]。地方认知是人们基于空间元素体验和其他生活体验,对地方相关信息的编码和解读活动[43]。它既是地方意义诞生的首要前提,也是地方元素介入自我发展的第一步。地方情感指人和特定地方在情感上存在的种种联系[44],它在促成稳定自我意识的同时,也从感性层面上影响着个体的价值追求与自我发展。地方意向是主观意识系统与客观物质环境持续交互而衍生出的一种和谐关系与价值指引[45]。这种解读活动往往与价值追求、处世观念和生活方式等自我哲学密不可分,并在理性层面上成为人地关联形成的最核心过程。以上三者之间并非是前后衔接的依次替代,而是以特定顺序展开的逐步叠加。一般来说,外来者和迁入地的关系总是以地方认知为起点,随后在3种过程的叠加融合中实现螺旋式的上升与发展。

事实上,上述两种理论存在着如下局限:首先,二者都过度强调地方要素的作用,甚至明确将地方视为自我表达与地方意义关系的主要构造力量[46],但却未能对“人”这一能动性主体给予应有关注。例如,在主体不在场和人地错配的情况下,地方究竟能否继续发挥主导作用值得存疑。此外,二者预设了自我与某一地方间的相对稳定关系,“新旧差异论”将人地关系的演变假定为位置移动的结果,而非空间流动的前提,存在因果倒置的错误倾向;“意义渐进论”则主要关注静态化环境中自我表达与地方意义的量变式发展,能够解释的情形也十分有限。最后,随着空间流动的多样化发展,作为上述理论基石的主客地方观划分,在时间和空间尺度上变得缺乏可行性。事实上,在现代的旅居和迁移活动中,兼具“主我”和“客我”特征的群体日益增多。综上,当前研究亟需悬置自我与地方作用力的相关假设,突破原有的“主我”与“客我”的二元对立,全过程地探析自我表达与地方意义的互动规律。

3 研究设计

3.1 研究对象

“藏漂”群体最早是指出现于20世纪80年代中期那些前往西藏,尝试将藏地文化与文学艺术形式呈现于公众视野的年轻画家和文艺青年[12]。在社会大环境快速变化的背景下,当今藏漂的生活模式和旅居诉求更具多元性,很难再用艺术追求来解释全部行为。基于此,本文认为藏漂是指从藏地以外迁移而来,为体验独特生活方式和栖居环境而暂留西藏的人。其界定标准主要有三:① 旅居目标的体验性。藏漂入藏动机类型较为丰富,但都以体验西藏特有生活方式为旅居目的,这也是藏漂区别于经济移民的根本属性;② 停留时间的暂时性。旅藏历程对藏漂而言,是其人生经历的一部分,而非最终的生命归宿。依据现有研究,本文将停留藏地6个月以上,并有计划返回内地,作为判定藏漂的时间标准;③ 漂泊藏地的自主性。藏漂旅居西藏的迁移动机及其生活程式应是基于个体意志的自主安排[47],而非外部群体或组织的强行要求。需要注意的是,藏漂并不完全对应于King的迁移群体分类中的某一种[48],只要满足上述3个条件,无论是旅居企业主,中间人群,或是旅居劳工,都可称之为藏漂。与东亚文化圈的主流集体自我观不同,藏漂在表达自我的过程中很少与外部环境妥协,并渴望塑造忠于自我的独特形象。此外,藏漂大都是精力旺盛的青年人,对未知事物具有较强的探索精神[47]。他们大多崇尚自由生活,享受闲暇时间,没有永久定居某地的打算,且多数都从事住宿、摄影、特产销售等旅游相关行业[49]。在拉萨,藏漂并不是零散地均匀分布,而是在业缘、地缘和趣缘的联结下,规模性地聚集在拉萨东部城区,这也为精准锁定调研区域提供了便利。

拉萨长时间作为西藏的经济和政治中心,同时也是藏传佛教的荟萃之地,具有深厚的历史文化积累。在政策支持、生计传统和文化传承等因素的作用下,拉萨传统元素至今依然得到了很好的保留。1978年以来,拉萨作为辐射西藏的发展中枢,现代化设施愈发齐备,商业氛围更加浓厚,城市变化翻天覆地。在不可逆转的现代化浪潮中,各类外来元素大量涌入,本土与异域、传统与时尚的杂糅与冲突随处可见,并已成为拉萨城市发展面临的重要课题。此外,拉萨是整个西藏地区的交通枢纽,常年聚集着数百至数千不等的藏漂,因而是研究的绝佳案例地。

3.2 研究实施

调研小组于2019年7月2日—30日赴拉萨进行了为期近一个月的田野调查,根据问询情况最终将核心调查区域选定在拉萨城东的八廓街、仙足岛和团结新村3个区域。首先,为获取客观而富有深度的访谈资料,本文借鉴全探索性案例研究(Fully Exploratory Case Study)的访谈方法。该方法适用于资料要求较为复杂,前期研究比较匮乏的研究命题,主张在预调研中应以较为发散的访谈纲要获取对研究问题的基本信息,在此基础上提升访谈问题的精准性,确保正式调研资料能够呈现良好的收敛状态[50]。基于此,本文将访谈工作划分为两个阶段,在第一阶段,调研小组以熟悉藏漂基本生活历程为目标,对10位藏漂进行了小规模访谈,并修正和深化了访谈提纲。第二阶段,依据最新的访谈提纲,调研小组开展回访工作的同时,逐步扩大访谈规模,进行正式调研。通过随机抽样和滚雪球抽样相结合的方法扩充样本容量,增强样本的代表性。同时,调研者注重参加藏漂的社交和娱乐活动,在最大程度地获取信任的同时[51],亲身观察和体验他们的真实生活状态。调研期间,研究小组先后访谈25位藏漂(表1),单次访谈时长在40~120 min之间,最终形成143419字的访谈资料。Tab. 1

表1

表1访谈对象基本信息

Tab. 1

| 编号 | 姓名/昵称 | 性别 | 年龄(岁) | 入藏时长(a) | 职业 |

|---|---|---|---|---|---|

| L01 | 马师傅 | 男 | 42 | 3 | 出租车司机 |

| L02 | Mily | 女 | 21 | 1 | 化妆师 |

| D03 | 珊珊 | 女 | 21 | 1 | 待业 |

| L04 | 梅子 | 女 | 39 | 3 | 客栈服务员 |

| G05 | 王老师 | 男 | 35 | 6 | 摄影师 |

| Q06 | 项哥 | 男 | 33 | 3 | 客栈老板 |

| Q07 | 赵哥 | 男 | 31 | 1 | 客栈老板 |

| Q08 | 秦哥 | 男 | 31 | 2 | 客栈老板 |

| Q09 | 蔺佩 | 女 | 29 | 3 | 客栈老板 |

| L10 | 长发哥 | 男 | 32 | 6 | 特产销售员 |

| G11 | 大白兔 | 女 | 24 | 1 | 摆摊 |

| G12 | 阿秋 | 女 | 24 | 1 | 摆摊 |

| G13 | 郑准 | 男 | 26 | 3 | 摆摊 |

| G14 | 何老板 | 男 | 26 | 3 | 摆摊 |

| G15 | 土豆 | 男 | 29 | 5 | 摆摊 |

| Q16 | 阿唐 | 男 | 34 | 5 | 书店老板 |

| L17 | 小山东 | 男 | 27 | 4 | 书店服务员 |

| Q18 | 小雅 | 女 | 29 | 2 | 客栈老板 |

| Q19 | 张交 | 男 | 29 | 6 | 客栈老板 |

| Q20 | 萌萌 | 女 | 23 | 1 | 客栈老板 |

| Q21 | 小云 | 女 | 22 | 2 | 客栈老板 |

| G22 | 亮子 | 男 | 32 | 4 | 摆摊 |

| G23 | 五块哥 | 男 | 28 | 2 | 摆摊 |

| G24 | 小菲 | 女 | 22 | 1 | 摆摊 |

| L25 | 鹏哥 | 男 | 36 | 5 | 导游 |

新窗口打开|下载CSV

本文采用扎根的方法对访谈资料进行分析,其原因有二:① 藏漂的自我表达和地方意义关系本质上是由环境、居民、资本、习俗和主流规范等共同作用的复杂过程,其所牵涉的知识节点数量众多,很难依靠主观分析建构出清晰完整的研究框架。而扎根理论则秉持开放的研究态度,依托访谈文本中概念与概念的联结,可以有效挖掘主客互动与人地互动过程中的动力、潜在结构和演变规律,避免重要信息的遗漏和理论建构的偏颇[52]。② 扎根理论可以对不同时间节点的访谈资料进行重组分析,因而被广泛应用于抽象问题及其社会过程的研究[53],例如,McMahon使用扎根理论分析了中东旅居者在英国生活期间的身份认同和文化距离演变[54]。考虑到自我表达和地方意义解读本质上都是模式化、系统化社会生活的重要组成部分,是基本社会过程的特殊类型,因而利用扎根理论探索二者间的关系是合乎逻辑的[55]。

在具体实施中,本文通过开放式编码、轴心式编码和选择式编码对访谈资料进行分析归纳。其中,开放式编码需以悬置的方法,将文本资料打散,从中发现具有特定属性的概念类属,并加以命名和类属化。轴心式编码旨在发现和建立各概念类属之间的联系,在操作中每次仅深度分析一个概念属,即“轴心”,进而根据文本资料发散出相关关系。选择式编码首先需要选择出能够统领其他类属的核心类属,理清核心类属和其他类属之间的关系,并以合理的逻辑串联各概念,最终形成关联紧密、逻辑自洽、忠于现实的理论体系[56]。

4 自我表达和地方意义的时空互动过程

旅居者生活经历具有鲜明的快速变化和非连续性特征[57],具体表现为平和量变和急剧质变并存的波浪式交替。基于这一特征而发展出来的分段讨论方法,不仅能够反映阶段内的旅居生活特征,同时还可对比阶段间的人地关系演变。因此,无论是在经济学、社会学还是地理学中,分段讨论都是用于研究旅居者生活变迁的重要方法[58,59,60]。以往有关跨文化旅居群体人地关系的研究,大多通过如下三个阶段开展分析[61]:迁移之前,个体面临着因地方氛围、社会互动和生活方式等问题而导致的人地关系失控,由此产生的推动力促使人们开始迁移活动。在迁移之后,尽管个体可能遭遇就业障碍、语言不通等困难,但由于地方意义和自我诉求的基本契合,人们往往能够在短暂的文化碰撞期后,重新获得“栖居”地方的能力[58]。然而,旅居者大多难以持久地定居迁入地,在内外部多重要素的持续演变下,迁入地无法满足他们的新需求,理想中的“栖居”状态也难以保持,因此最终会进行回流或再次迁移[62]。

藏漂作为逃避现代性负面影响的跨文化旅居群体,其自我表达和地方意义兼具了现代性色彩和上述旅居阶段特征,本文收集的访谈资料也印证了这一点(表2)。在迁移之前,现代化环境中的异化自我,以及由旅游话语和地理想象编织的藏地形象,构成了人们迁居西藏的推拉系统。因而,该阶段可被命名为错配期;在到达西藏之后,特有地方环境迅速成为自我协调的摇篮,其地方意义与藏漂的自我表达得以契合,因此,该阶段可被命名为适配期;在旅藏后期,随着现代性对拉萨的猛烈侵袭和藏漂自我概念的变化,藏漂的自我表达和地方意义解读可能衍生出多种关系,因而可被命名为择配期。综上,藏漂自我表达和地方意义的关系先后经历了错配期、适配期和择配期3个阶段。

Tab. 2

表2

表2访谈对象生活状态阶段性表现

Tab. 2

| 编号 | 错配期 | 适配期 | 择配期 |

|---|---|---|---|

| L01 | 经济压力大 | 享受生活自由和经济自由 | * |

| L02 | 家庭、学校约束 | 享受生活自由和经济独立 | * |

| D03 | 家庭、学校约束 | 追求“偶遇”和“邂逅” | * |

| L04 | 校园生活单调,无意义 | 丰富阅历,感受异地风情 | * |

| G05 | 工作忙碌,无意义 | 享受生活自由和人际关系,感受藏文化 | 带女儿旅游,守护藏文化 |

| Q06 | 无意义,患有抑郁症 | 享受生活自由和人际关系,感受藏文化 | 思考经营策略,偏爱藏传佛教 |

| Q07 | 工作忙碌 | 享受生活自由和人际关系 | 思考经营策略 |

| Q08 | 工作忙碌 | 享受生活自由和经济自由 | * |

| Q09 | 生活方式单调 | 享受生活自由,感受藏文化 | 守护藏文化 |

| L10 | 反感物质主义 | 追求精神自由和生活自由 | 寻求物质和精神平衡发展 |

| G11 | 校园生活缺乏价值感,渴望支边 | * | 工作忙碌,计划前往尼泊尔 |

| G12 | 校园生活单调,无意义 | 享受生活自由和人际关系 | * |

| G13 | 工作忙碌 | 享受生活自由和人际关系 | * |

| G14 | 工作忙碌 | 享受生活自由和人际关系 | * |

| G15 | 工作压力大 | 享受生活自由和人际关系 | * |

| Q16 | 都市生活单调 | 感受藏文化 | 区域文化隔阂,难以融入地方 |

| L17 | 都市生活无意义 | 感受藏文化 | 工作与国际旅游结合 |

| Q18 | 生活琐碎 | 享受悠闲生活状态 | 经济压力增加,从事多种业务 |

| Q19 | 质疑西藏形象 | 享受人际关系,感受藏文化 | 回家赡养父母 |

| Q20 | 家庭约束,经济受制 | 和男友一同赴藏 | * |

| Q21 | 人际关系物化 | 享受爱情和友情 | 陪同爱人留居西藏 |

| G22 | 生活琐碎,约束太多 | 享受生活自由和人际关系,感受藏文化 | * |

| G23 | 经济压力大 | 享受生活自由 | * |

| G24 | 人际关系物化 | 享受人际关系,感受藏地风情 | * |

| L25 | 经济压力大 | 享受生活自由和经济自由 | * |

新窗口打开|下载CSV

4.1 错配期

错配期以个体意识到所处地方意义与自我表达相矛盾为起点,一般持续到个体赴藏开始“漂泊”生活为止。面对由现代性引发的生活压力,该时期个体普遍面临自我状态失调的情形,其自我诉求与居住地地方意义发生分歧。由此引发的种种负面效应,持续激发和强化着藏漂逃离现代环境的动机,但囿于多种原因尚未付诸实践。因此,该时期的自我表达和地方意义解读都紧密围绕着自我失调这一核心困扰点。4.1.1 现代性危机中的自我表达 在错配期,充斥着现代性的都市环境使藏漂的自我表达结构呈现扭曲状态。首先,冷漠而严密的社会运作构建了一个“宏大的监狱连续统一体”,使现代社会根基牢牢扎根于大脑软组织之上,进而强制社会成员主动规训真实自我[63]。在此环境下,长期抑制的本性无法得到释放,渴望真实便成为人们表达自我的重要内容。与压抑本性相对应的是现代社会机制强加给个体的各种压力、限制和义务[63]。此外,现代性带来的不仅是缺乏意义的种种负担,同时还造就了享乐主义、消费主义、物质主义等各色诱惑。诸如沉迷游戏、醉心网络、迷恋购物等行为活动瓦解着主体探寻自我内心的路径,造成了物化的现实自我[64]。最后,隐匿的真实自我和扭曲的现实自我共同构筑了自我的现时状态,并使理想自我失去了原有的实现路径,成为镜中花、水中月。伴随着理想自我的失落,个体逐渐失去对生活的掌控感和向往感,并滋生出迷茫感和虚无感等负面心理。

与此同时,自我表达方式也遭受现代信息技术的强势介入,从而构成了自我异化的重要方面。在现代社会生活中,微博、抖音和快手等社交平台快速侵袭个体生活世界,使普通人具备了在广阔天地表达自我的可能,然而这一变化无形中打破了自我与他者的平衡关系,致使自我营销呈泛滥趋势[65]。同时,尽管网络社交突破了空间的限制,但其仅能传递较为单一化的信息,无法通过多样化的沟通形式来达成高效的人际互动。在藏漂的表述中,网络平台不再是沟通友谊的渠道,而成为释放心灵的累赘。基于上述原因导致的人际关系疏离,不仅诱发了孤独无依的负面情绪,也破坏了自我与社会之间原有的和谐状态。

4.1.2 基于想象和建构的诗意天堂 入藏前个体所理解的地方意义,是以西藏地方原色为素材,经由现代话语体系的艺术化加工,并最终嵌入于藏漂人生经历之中的想象重构。该过程中,以旅游为主的现代话语体系发挥着对地方形象的外部形塑作用[66],是建构西藏地方意义的重要作用力。在旅游广告、文学作品、音乐影视等现代话语的作用下,藏地元素被选择性和正向性地包装改造,继而构建出一个区别于现代世界的“诗意天堂”。另一方面,想象是在缺乏直观信息的条件下,个体基于生活环境和人生经历描绘认知对象的一种知识生产系统[67],其在地方意义的生产过程中发挥着内部驱动作用。经由对地方的想象,幻想、预想和欲望等诉求得以间接呈现在个体对地方的认知、理解和思考中。然而,无论是现代话语体系,还是地理想象,都缺少充足而客观的资料支撑。所以该时期的地方意义更多是自我意志的反映。

“诗意天堂”的地方意义主要包括纯洁栖居环境、悠闲生活场域和有趣社交场所3个方面。其中,纯洁生活环境主要来源于人们对青藏高原独特自然环境的想象和认知。西藏地区处于原生状态的雪山、草原、湖泊等自然景观具有极高的审美价值,且远离现代化工业造成的环境污染。由于自然景观在所有地方元素中具有很强的有形性,所以这一意义在入藏前的地方解读中占据重要地位。悠闲的生活场域来自于人们对西藏地区独特经济环境和社会氛围的理解。在西藏独特的自然和人文环境影响下,藏地居民大都保持着相对舒缓的生活节奏,并以自身行动构建出与内地世界截然不同的慢活氛围。在这里,人们可花费大把的时间和精力用于消遣和朝圣,不必受困于现代化生活程式之中。有趣的社交场所主要来源于同藏漂的零散接触而引发的想象。在与藏漂的邂逅中,丰富的生活经历、果敢的行事作风、淳朴的处事风格持续展示着西藏地区的人情特色和地方风貌,并使人们对其赋予美好的情感意义。

错配期的地方意义并不总是对西藏的极力歌颂,也偶有对“诗意天堂”的质疑和挑战。这类意义的秉持者对内地都市的异化生存状态体会深刻,他们声称所有地方都已被现代性所冲击,不存在能与灵魂契合的理想地方。然而,尽管表面上将拆穿“诗意天堂”的地方形象作为主要动机,但他们内心深处依然保留了对理想地方的渴望,其不辞辛苦的前往西藏便是最好的证明。

4.1.3 自我表达和地方意义的互动 错配期自我表达与地方意义的关系以自我协调为核心,面临现代性危机的个体出于自我平衡的需求而赋予西藏心灵圣土的意义,而这种意义相应地强化了藏漂反抗现代性负面影响的自我表达。该时期的个体普遍面临着Festinger所说的“强制服从失调”情形,即在现代规约和公众舆论压力之下违背自我意愿而行动[68],因而无论是自我表达还是地方意义,都旨在消除自我虚假引发的不真实感和无意义感,进而寻求自我协调的真实状态。

入藏前人们所认知到的地方意义是在自我表达内容的基础上被持续想象和建构的结果。自我表达是特定社会环境中的互动产物,影响着人们对地方要素的认知和行为结果[69],最终也决定了其对地方意义的宏观解读方向。首先,现代话语体系依据群体性的自我平衡需求,通过一系列的选择、组合和包装手段,将西藏描述为一个远离现代性渲染的“世外桃源”。因此,从宏观的地方形象建构层面,社会尺度的自我失衡通过现代话语体系的传导,参与了对西藏地方意义的建构。此外,该时期人们对西藏的地方想象也是以自我表达为线索的。在对“诗意天堂”的地理想象中,个体凭借自我表达所折射出的自身需求去想象和建构西藏的地方形象,依托自身经历去解读西藏价值[70]。基于生活经历、主观想象的差异,不同个体也分别赋予西藏以“高原秘境”“心灵净土”“浪漫之都”等多重意义。

同时,被话语和想象建构的边远藏地成为了承载协调自我的容器,继而对个体产生了巨大吸引力。一方面,透过地理想象而呈现的西藏图景,“我者”和“他者”的边界被进一步厘定。那些渴望摆脱现代性牢笼的人们彼此之间相互吸引,互诉衷肠,形成了表达自我的“共同体”,而普通城市居民则被视为没有精神追求的“他者”。在此过程中,群体成员愈发坚定地表露对自我协调的向往,推动了“我者”的稳固与扩张。同时,逐渐明确的心理诉求也直接影响了入藏前个体的生活方式,他们开始明确排斥现代生活程式,并主动预演“诗意天堂”的幸福生活。

受空间区隔的遮蔽作用,错配期人们其对地方施加的影响主要是通过想象和社会传导机制完成的。这种塑造机制因鲜明的信息匮乏和主观阐释特性,本身就很难忠于地方事实。随后,在文艺系统、旅游系统等社会传导机制的作用下,一些被建构的地方特性又被加工和放大,最终成为外部群体强加给西藏的发展目标。然而,该目标更多是群体自我诉求的社会外化表现,它尝试剥夺西藏向现代社会转变的可能性。因此,错配期人们的自我表达和地方意义的互动倾向于将西藏塑造成自我恢复的“后花园”。

4.2 适配期

适配期大致从藏漂到达西藏开始,至地方意义与自我表达再次分离而结束。随着生活空间的转换,弥漫着本真气息的西藏环境迅速调和了藏漂的自我状态,并以完全对立于现代性的地方体系引导和塑造了个人发展。相应地,地方意义也在人地交互中持续具象和深化,并因个人意义的注入而逐渐个性化。总体而言,该阶段藏漂自我表达和地方意义呈现协调关系。4.2.1 “放任”的藏文化研习地 在旅居过程中,藏漂通过亲身体验推动了地方意义的演变。首先,由地理想象和现代话语引发的认知抽象化和零散化现象,在个体对地方的亲身体验中被逐渐消除,先前的地方想象也被证实或证伪,藏漂因此获得了更加丰富而详实的地方意义。此外,持续深化的地方认知改变了藏漂地方意义解读的内在结构。随着新鲜感的消退,自然环境对地方意义的影响力不断下降,而社会文化元素逐渐成为地方意义的主要来源。

该时期藏漂倾向于将拉萨地方意义理解为“放任”的藏文化研习地,主要包括悠闲生活场域、纯粹关系寄托和传统精神圣地3个子结构。其中,悠闲生活场域的意义源于西藏宽松的地方氛围和藏漂的生活方式。西藏的文化导向、经济环境和政策扶持所营造的慢节奏地方氛围,为藏漂的悠闲生活方式提供了良好的发育环境,而这种生活方式又赋予西藏以闲散自由的地方意义。现实中,藏漂总是把工作放在生活中的次要位置,并花费大量时间开展聚餐、喝茶、逛酒吧、打游戏等消遣活动,纯粹关系寄托的地方意义源自藏漂与本地栖居群体的交际互动。在旅居生活中,藏漂群体和藏族居民均秉持着有别于现代物化关系的淳朴、诚信和重视感情等交际原则,所以经由日常社交活动,藏漂能够获取对地方的情感意义。最后,传统精神圣地的地方意义主要来源于对藏族传统文化的研习和感悟。藏族文化主张追求精神幸福,摒弃物质至上理念,是一种在价值立场上与现代文明截然相反的知识体系。值得注意的是,那些在错配期声称要拆穿西藏虚假形象的造访者,在该时期的地方探索中解读出诸多正向的地方意义,甚至获得了高于一般藏漂的地方融入水平。基于此,通过对藏族文化的探索,藏漂能够从全新的视角剖析现代性的弊病和生命的意义,并为自身生活模式提供系统化的理论支撑。

4.2.2 协调状态下的自我发展 当人地关系处于社会、物质和表现力的融合点,人们会产生强烈的表达欲望和情绪反应[71]。在入藏之初,随着居住空间由内地都市向本真性藏地的转换,现代性造成的自我扭曲迅速消解,真实、现实和理想自我得以快速达成协调关系,藏漂的生活状态便近似于这一“融合点”。相应地,藏漂的自我表达欲望迎来一个高峰,其核心内容主要是与自我协调密切相关的生活状态。

然而,旅藏之初的“放纵”生活虽然备受藏漂推崇,但因其鲜明的封闭特征,缺少自我发展的功效,所以注定难以长期维持。在经历短暂的自我修复期之后,无所事事的生活状态往往会引发藏漂的恐慌感和自我怀疑,使之丧失维持这一生活模式的意愿。同时,该时期藏漂用于消遣消费的资金和时间甚众,而获取的经济收入却相对微薄。因此,失衡的经济状态最终决定了藏漂无力长期维持这一生活状态。

在自我一致性得以实现的前提下,自我提升被视为比维持自我协调更为重要的发展需求[18]。随着地方融入程度不断深化,自我协调虽然仍旧构成了驻留西藏的基本吸引力,但藏漂的生活重心已悄然向他人和地方维度上转移。具体来说,适配期藏漂的自我表达主要包括以下两个方面:重视好友关系。受先前关系物化和自我封闭环境的影响,该时期藏漂的社交需求持续反弹,他们注重建立和维护社交关系,乐意花费大量时间和精力去组织频繁的喝茶、聚餐和旅游等活动;追求知识与能力。随着生活世界逐步向外拓展,藏漂尝试借用西藏的地方性来回应现代性引发的物质主义风潮。他们积极研习藏族文化体系中有关精神修养的内容,弥补自我发展中的结构性失衡,并将其作为反抗和讽刺现代生活程式的理论依据。

4.2.3 地方意义和自我表达的新关联 适配期的藏漂已经消弭了自我表达与地方意义之间的错位现象,达成了自我真实的阶段性目标。在此基础上,藏漂经由地方研习和地方重塑等行为持续提升自我与地方的适配度,最终寻求真实的地方在场感。

为建构和守护理想状态下的西藏,藏漂按照地方意义所限定的原则来形塑和表露自我。首先,西藏作为理想的栖居场所,其地方意义在藏漂的旅居过程中被逐渐内化,最终指导着自我的发展方向,筛选着有关自我的表达内容,诸如悠闲自由、关系淳朴、精神富足等意义都被尊奉为人生哲理。随着地方意义逐渐内化到自我意识中,该时期藏漂的自我表达内容出现了由自我向他人、地方的推移。究其原因,主要是西藏地方特质在短期内解决了藏漂的自我失衡问题,其生活重心也由寻求自我平衡转移到社会交际和地方体验中。

同时,地方意义解读也推动藏漂发展出兼具传统特色和西藏独有的自我表达方式。人们对纯粹社交、精神富足等意义的追求促使其对网络社交方式的负面影响持续深化,诸如朋友圈、微博等网络表达方式均被刻上冷漠与无知的标签。与此同时,藏漂从西藏传统文化和藏漂旅居文化中寻求素材,进而形成转经、旅行、转山、街头卖唱、研习佛经等表达方式。

该阶段,藏漂自我表达对地方意义解读的指导作用依然显现,并集中体现在对西藏的认知和实践层面。首先,藏漂的地方意义是以寻觅自我协调和自我发展为目标,以内地现代化都市为参照,在前期主观想象和反抗现代性负面影响基础上进行的选择性解读。因此,藏漂对西藏的认知具有强烈的理想主义特征,他们不仅将西藏视为现代性的避风港,更是有意无意地将其解读为完美主义的理想国。此外,藏漂对地方意义的践行同样没有完全忠于地方,而是将汉族与藏族、传统与现代的文化元素筛选糅合而成的一种生活模式,诸如茶艺、游戏、汉服、直播等均是其生活中的重要元素。

该时期藏漂自我表达和地方意义解读共同推动拉萨形成了传统与现代相杂糅的地方面貌。首先,随着自我发展过程中对外部环境的逐步关注,藏漂将研习拉萨的历史、艺术、习俗和建筑等传统要素作为日常生活的重要内容,并间接完成了对传统地方要素的保护与传承。同时,藏漂也推动了拉萨的现代化进程。相比于普通移民,他们持有更强烈的地方体验渴望,与藏族居民保持着更频繁的互动,更容易将自身的现代性特征传入藏族居民当中,因而其对传统地方的冲击更加全面而深刻。整体而言,在这种杂糅式的地方格局中,传统和现代鲜明对立,一方的存在或发展总以另一方的消亡为代价。二者间的激烈冲突直接导致了居民的价值选择困难,并使地方的发展方向趋于模糊化。

在上述两个时期,基于反抗现代性负面影响而做出的种种过激反应,藏漂在进行自我剖析和地方意义解读时均存在着显著的历史虚无主义倾向。一方面,他们片面评价现代性与传统性的时代价值,在将现代性贬低为个人、地方乃至全人类发展的阻碍时,也将传统西藏推崇为人类的理想生活天堂。这种错误的认识论基础从根本上决定了藏漂旅居生活的不可持续性。另一方面,这种对现代性负面影响的逃避心理在短期内也发挥着一定的积极功能。人们通过想象和建构西藏意义,消除了自我结构的长期异化状态,获得了较为清晰的自我认知和生活目标。

4.3 择配期

随着现代性的持续侵入,传统西藏的地方根基遭受冲击,藏漂先前赋予的地方意义趋于瓦解。同时,部分藏漂的自我概念和自我表达发生转变,其对栖居环境的要求也随之变化。因此,择配期藏漂的自我表达和地方意义必然呈现出复杂关系。从时间跨度上看,择配期开始于地方评价与自我认知的显著变化时期。4.3.1 渐趋消逝的原真地方 近年来西藏社会的转型发展同时也是现代性力量向边缘地区持续扩张的过程,表现为资本、科技、现代文化和外来群体对传统西藏的解构和再建构。在这一背景下,诸多传统地方特质被现代景观消解、替换和重构,附着其上的地方意义随之变迁,主要表现为悠闲生活场域、纯粹关系寄托和传统精神圣地3种地方意义的持续流失。

首先,近年来西藏旅游进入大众化时期,游客的结构性变化、旅游资本的大量进入、物价水平上涨等新现象严重削弱了藏漂在旅游行业中的竞争力,破坏了闲散生活赖以维系的经济基础。事实上,不少藏漂均表示他们正面临着不同程度的经济困境,并在考虑是否应该继续驻留西藏。其次,交际对象的结构性变化弱化了藏漂赋予拉萨的情感意义。近年来西藏外来群体大量增加,单就游客而论,1999—2019年的20年间西藏每年接待游客从10.82万人次增加到了4012.15万人次[72]。由于信息匮乏和缺乏敬畏,部分游客、经济移民以及新近出现的“网红”群体经常在不经意间突破藏漂和藏族的生活法则。相应地,藏漂将其视做传统西藏的破坏者和消费者,而非情趣相投的栖居者。最后,现代性从物质景观和文化传承两方面侵蚀着拉萨的精神圣地意义。一方面,其他群体的地方意义解读对西藏物质景观提出了多样化的发展诉求[73],并使拉萨的城市景观快速演变。另一方面,藏族文化理念在藏族居民尤其是藏族年轻人的自身观念中也呈现衰退趋势。越来越多的藏族居民身穿现代服装,喜食各式快餐,享受现代科技便利,终使藏漂心目中的“精神圣地”面临消失的风险。

4.3.2 自我专注与责任担当 择配期藏漂的真实自我依旧保持着对现代性的叛逆色彩,具体表现为注重亲友关系和渴望生活自由。即便是计划返回内地的藏漂,也极为怀念旅居生活的真情和自由。然而,随着地方转型加快,纯真关系和自由生活逐渐消逝,藏漂释放真实自我的空间也被持续压缩。因此,藏漂对闲散自由生活的讴歌转变为对过去“放纵”自我的怀念。

藏漂的理想自我因旅藏经历的不同,分化为两种类型:自我中心型。这部分藏漂缺乏探索外部世界的好奇心,长期沉醉于自我协调状态,因而其理想自我依旧包含着对悠闲生活的幻想。同时,近年来经营环境的恶化也引发了藏漂对自身能力的怀疑。他们渴望通过努力经营来验证自我能力,因而其理想自我中又增加了自我证明的内容;利他倾向型。这部分藏漂在旅居期间拥有庞大的社交网络和广阔的社会视野,对人际交往和藏族文化抱有浓厚兴趣,对自身和地方的关系有着深刻的理解。在栖居环境变迁和生活方式反思的基础上,他们逐步意识到自身肩负的责任与担当,并将之作为理想自我的重要构成部分。

该时期,现实自我与真实自我、理想自我之间的关系比较复杂,但整体上呈现偏离态势。对自我中心型藏漂而言,为应付沉重的经济压力和“无聊”的大众游客,他们被迫回归到充斥着现代性的生活程式中,继而再度表现出异化的现实自我。对利他倾向型藏漂来说,闲散的群体习气已然转变为承担责任的阻碍,并引发了强烈的无力感和无价值感。相应地,他们的现实自我陷入了一种近乎停滞的无意义状态。

4.3.3 地方意义和自我表达的关系再构 就自我中心型藏漂而言,旅游大环境的变化触发了藏漂对自身能力的怀疑。因此,许多藏漂出于自我证明的目的,重新表露出追求物质财富和社会地位的渴望。他们陆续重返内地社会经济体系之中,并通过寻觅更好的发展机会和追求更高的工作成就来证明自身能力。

就利他倾向型藏漂而言,地方意义演变促使人们重新考虑个体与地方的关系,并使之意识到他们不仅是原真地方的享受者,也应是理想地方的建设者。基于此,藏漂逐步将守护传统西藏视作自我表达的核心构成,并为自己赋予藏地守护者的身份,通过文字、影像、美术等形式来记录西藏的原真特质。此外,交际对象的结构性变化也帮助藏漂完成了家庭导向的情感回归。该时期,藏漂成员间的情感联结不断被旅藏群体的结构变化和交际圈的高速流动所瓦解。随着个体情感的无处安放,藏漂转而开始频繁表露自我与家庭成员间的血缘亲情。基于上述自我表达的转变,利他倾向型藏漂或是继续驻留西藏,或是返回内地承担家庭责任。

虽然先前赋予西藏的地方意义已濒于消失,然而在择配期的生活反思中,西藏又被赋予了坚守自我或回归社会“加速器”的意义。首先,对于依旧追求自我协调的自我中心型藏漂而言,西藏是自我平衡状态得以实现的地方见证,同时也是激励藏漂继续探索全新“世外桃源”的动力源泉。此外,对于渴望自我证明的自我中心型藏漂和全体利他倾向型藏漂,西藏不仅见证了一段充斥着愉悦和满足的生命历程,同时也是个体反思价值追求,继而走向全新生命历程的地方隐喻。

该时期部分藏漂已返回内地或旅居他域,因而其对拉萨的影响可忽略不计;而那些坚持留居拉萨的“地方守护者”开始尝试寻求地方发展的最优路径。首先,藏漂研习藏族文化的动机由对抗现代性负面影响和彰显自我价值转变为地方守护,因而其文化研习活动更加全面和系统。此外,他们更加辩证地看待拉萨现代化进程中的利与弊,并尝试寻找传统元素与现代文明的兼容化发展路径。最后,藏漂尝试鼓励和引导藏族居民在坚守民族特色的同时,扬长避短地吸纳外来文化,最终构建传统与现代要素相辅相成的可持续特色化地方。

综合来看,多数藏漂已经矫正了虚无主义的错误认识,能够参与社会、融入生活,在直面现代性负面影响的同时,承担起对自己、他人乃至社会的责任。其中,部分自我中心型藏漂为证明自身能力,实现自身价值而重返现代社会体系之中;利他倾向型藏漂或是践行守护地方的目标,或是担起支撑家庭的责任。整体来说,无论该时期责任意识的指向对象是谁,都表现出自我表达与地方意义互动过程中个体对价值真实的追求。

5 结论与讨论

5.1 结论

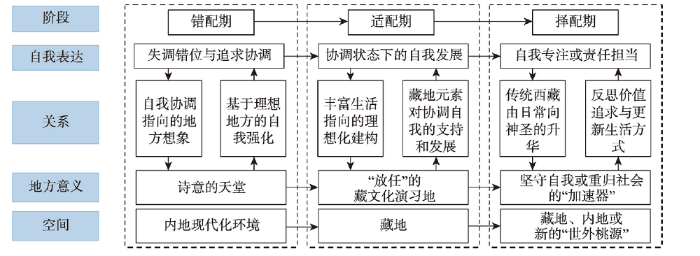

对人地互动中真实意义的探寻从始至终贯穿于藏漂自我表达和地方意义的关系之中[74],并在不同阶段先后表现为自我真实、体验真实和价值真实的交替与叠加。其中,对自我真实的追寻主要发生在错配期,表现为藏漂尝试摆脱现代性引发的自我失调现象,渴望实现自我平衡的真实状态;对体验真实的追寻主要发生在适配期,即在消除自我失调现象之后,藏漂试图全方位地体验拉萨的传统生活方式和本真地方体系,以求获取真实的地方在场感;在择配期的自我诉求与地方环境双重演变下,许多藏漂更加关注自身存在对于外部世界的价值意义,并以多种形式的责任意识和行为实现自我的价值真实。在此过程中,藏漂重新思索自我与地方、传统与现代的应有关系,并最终完成了对社会发展的回归。基于这一逻辑,藏漂自我表达和地方意义的时空演变和相互关系按照如下内容展开。首先,如图1所示,自我表达与西藏地方意义在藏漂生命历程之中皆呈现运动状态,且在各阶段具有鲜明特点。就自我表达而言,其内容经历了失调错位与协调追求——协调状态下的自我发展——自我专注或责任担当三个阶段。就地方意义而言,藏漂分别将西藏解读为诗意的天堂——“放任”的藏文化研习地——坚守自我或重归社会的“加速器”。在这一过程中,藏漂的自我表达和地方意义并非仅仅遵守逃离现代性负面影响的单一逻辑,而是奉行着一系列植根于人地交互活动的价值观念,如自我证明、热爱亲友、守护地方等。这些观念在时间过程中呈现出由自我向朋友、家庭和地方扩散的外推趋势,且前后内容之间存在着替代或补充两种关系。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1藏漂自我表达和地方意义的互动框架

Fig. 1The interactive framework for self-expression and place meaning

其次,自我表达和地方意义之间的互动贯穿人地关系的始末,并在各阶段呈现不同状态。在错配期表现为以寻求“诗意地方”为核心的自我表达强化;在适配期表现为以追求“放任自我”为目标的地方意义生产;在择配期表现为以多元价值为诉求的自我与地方调适。在此过程中,旅藏前后的自我表达和地方意义解读同时折射出传统性和现代性的对立统一。一方面,藏漂以禁锢性和迷失性的话语描绘现代环境下的自我状态和生活环境,以“自我释放”和“心灵净土”来比喻旅居西藏的生活状态和地域环境,表现出传统性与现代性的鲜明对立。同时,藏漂以现代方式体验传统西藏,并力图构建以藏族文化为本底的现代化地方,这又是二者相统一的体现。

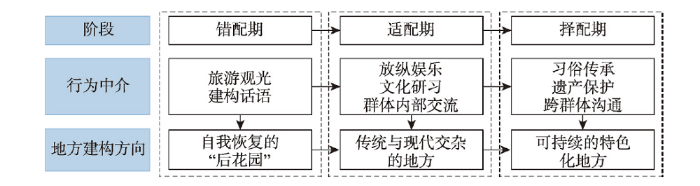

最后,由于藏漂只是塑造拉萨地方面貌的众多群体之一,其认知评价和行为活动无法直接决定拉萨的发展轨迹,而仅是在地方演变中发挥有限的推动作用。如图2所示,在驻留西藏的不同阶段,藏漂的自我表达和地方意义解读先后推动拉萨朝向以下3个方向转变:自我恢复的“后花园”——传统与现代杂糅的地方格局——可持续的特色化地方。伴随着自我表达和地方意义由自我向外界的推移,其关系性质逐渐由享乐放纵的消费性转向超越自我的生产性。在此过程中,藏地特质及其时代困境将藏漂从沉溺娱乐的状态中解放出来,并指引他们从地方发展角度来审视自身的行为实践,继而为拉萨的特色化发展贡献生产性力量。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2藏漂自我表达与地方意义解读的地方影响

Fig. 2The place influence of Tibet drifters' self-expression and place meaning

5.2 讨论

在人地关系演化的驱力方面,以往研究都认为地方更具重要性。然而,本文发现错配期的人地关系主要受自我需求的影响,其根本原因在于人们缺乏对地方信息的有效掌握,更多基于自我修复的地理想象来建构人地关系。与此相反,适配期的藏漂利用丰富的在地体验,能够比较切合实际地更正人地关系。而在择配期,自我诉求与地方面貌均可能发生显著转变,因而人地关系的变化整体上可能同时受到自我和地方双重因素的影响。综上,人地关系的主导因素很难一概而论,在地方变迁、自我诉求、地方认知水平等因素的作用下,自我与地方均有可能发挥核心作用。此外,以往过度强调藏漂极度自我的认识有待商榷。本文认为,在自我表达与地方意义互动关系由自我向朋友、家庭和地方的外推过程中,藏漂的责任感被激活并以自我责任、家庭责任和地方责任等多种形式表现出来。其中,自我责任感表现为在长时间的闲散生活后,藏漂渴望回归社会体系以发展自我能力和实现自我价值;家庭责任感表现为藏漂重新重视与家人之间的关系,并积极承担家庭责任;地方责任感表现为藏漂反思自身对西藏的消费性和破坏性,并尝试构建可持续的特色化地方。

从塑造自我与地方的和谐关系出发,藏漂可在以下方面调整旅居行为:① 开展全面而深入的地方探索和地方融入。研究发现,那些能够充分融入地方的藏漂能够获得较为深刻的地方意义,在内外部因素的作用下,他们更容易摆脱历史虚无主义的错误认识论,同时也能够发展出多维度的责任感以完成价值观的升华。② 树立全过程的地方道德意识。多数藏漂的地方道德行为形成于传统地方性急剧消弭的宏观背景下,而非源于旅居前的自发保护意识,这就意味着他们在旅藏初期可能会频繁表现出地方破坏性行为。③ 客观看待传统性与现代性各有的利弊特征。藏漂应全面认识现代社会替代传统地方的必然趋势,避免历史虚无主义的观念和行为,进而最大程度地减少自身行为引发的生命停滞和地方消逝现象。

相较于以往研究,本文将人地互动放置于地方社会发展沿革和行为主体生命轨迹的背景之下,尝试突破将地方视为现代或传统场所的二元分类法,进而相对完整地呈现了藏漂自我表达与地方意义的时空互动脉络。此外,本文不仅回应了地方影响自我的以往研究成果,同时进一步探索了不同时空条件下藏漂自我表达对地方意义解读的阶段性影响,为人们对地方影响机制的后续研究提供了有益参照。然而,基于当前西藏地方特征,本文假设所有藏漂都会完整地经历自我表达与地方意义的3个互动阶段。该假设虽然基本符合实际情况,但考虑到西藏的现代化进程,未来自我表达与地方意义的互动可能呈现出新的面貌。事实上,随着近年来西藏传统特质的流失,适配期自我表达与地方意义的匹配程度正在下降,匹配时间日益缩短,且不排除在未来存在消失的可能。因此,把握地方演变规律,预测新的关系模式是未来研究的重要方向。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

DOI:10.1191/030913299674657991URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.sbspro.2015.01.073URL [本文引用: 1]

DOI:10.1080/13574809908724445URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/S0272-4944(89)80038-6URL [本文引用: 1]

DOI:10.1006/jevp.1997.0060URL [本文引用: 1]

DOI:10.1080/15298868.2010.512133URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jenvp.2012.05.001URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.geoforum.2019.11.001URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jenvp.2005.01.002URL [本文引用: 2]

DOI:10.1111/j.1467-8306.1984.tb01453.xURL [本文引用: 1]

DOI:10.11821/dlxb201508008 [本文引用: 2]

The Chinese society is currently experiencing a radical transition to modernity. Although the Chinese modernity is not simply a duplicate of what originally rose from the Western context, Chinese people's experiences of modernity are in many ways comparable to their western counterparts. The term modernity signifies a historical period in which reason and scientific rationality become the fundamental ideologies to orient social activities and everyday behaviours. It is characterized by a teleology which advocates endless progress and growth. However, although modernity endows social members with greater freedom to pursue personal advancement, it also leads to negative experiences, especially the loss of stable and authentic social life. Against this the background of post-reform social transformation, particular sections of the Chinese society have embarked on an endless search of places which seems to be "uncontaminated" by modernization. This paper narrates one of these stories. It investigates Han Chinese "drifters" who dwell in Lhasa, and Tibet in order to enact anti-modernist identities. In particular, this paper provides an account of the ways in which the "drifters" in Lhasa imagine, constructs and consumes the placeness and place identity of Tibet. It argues that the question of modernity has an inherently spatial dimension. The construction of the drifters' identity is contingent upon the place identity of Tibet, which itself is a social and lived construction. The drifters' construction of place identity involves two dimensions, namely the representation and imagination of Tibet's place identity, and the lived practices of the imagined place identity of Tibet. On the one hand, this paper suggests that Han-Tibetan cultural difference is discursively constructed and spotlighted via the imagination of the place identity of Tibet. These representations are not objective descriptions of absolute realities, but socially constructed discourses that contribute to identity formation. On the other hand, this article analyzes the ways in which the imagined Tibetanness is lived via mundane practices of everyday life, and argues that these practices contribute positively to the formation of the drifters' identity.

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.3724/SP.J.1041.2009.00753URL [本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

DOI:10.1207/s15324834basp2802_8URL [本文引用: 1]

DOI:10.1007/s12136-009-0076-yURL [本文引用: 1]

DOI:10.1007/s12136-009-0077-xURL [本文引用: 1]

URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.tele.2018.09.009URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

PMID:3615707 [本文引用: 1]

DOI:10.1016/S0272-4944(83)80020-6URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11821/dlxb201510006 [本文引用: 1]

In the period of rapid urbanization of China at present, studies on the meaning space structure in rural villages will be helpful for understanding the complicated psychological bond between community members and residential settings, and conducive to mitigate social frictions and conflicts caused by non-economic factors in the village demolition and relocation process. In this research, data were collected by semi-structured interview and participatory mapping techniques, and 251 residents from 9 villages were investigated. Those villages would be removed and relocated for the registration of Han Chang'an City Historical Site as a UNESCO World Culture Heritage. Through qualitative analysis of the interviews, 12 place feature categories, 7 place meaning categories and 34 place meaning sub-categories were identified. Based on the above attribute analysis, cross-tabulation analysis was used to examine the association between place features and meanings, and GIS tool was used to reveal and visualize the residents' place perception spatial configuration. The findings show that village, culture relics, house and people are among the significant place features, and person-place fit, personal feelings, historical-cultural connection, values and accomplishments are the important meaning categories. As the carriers, place features symbolize place meanings in both collective and selective ways. Place features form a system together with associated meanings, by which the place is defined and distinguished from other places. In addition, there exists a spatial pattern of residents' perceptions, which is characterized by the perception hotspot areas around the villages and relics, carrying important place meanings of local people in the study area. Feeling connection, place fit and personal identity make sense for the explanation to the revealed meaning space structure. The extending suggestion of this study is that the preservation of typical place features for local people in some forms will be helpful for the removal communities preserving homeland attachment.

[本文引用: 1]

DOI:10.1006/jevp.2000.0185URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.landurbplan.2014.08.002URL [本文引用: 1]

DOI:10.1111/jtsb.1999.29.issue-2URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2012.01.18 [本文引用: 1]

The research on identity is very important within cultural and social studies. Identity represents the roles that individuals or social groups play within a social and cultural structure. It is connected with self-recognition and self-definition. On the other hand, place identity means that the meanings of place are taken as part of self-definition. Through place identity, individuals or social groups understand themselves through the constructive nature of place as a reference. In this paper, place and identity are exploited as the main axes around which this discussion is embarked. Taking Guangzhou's "Artist Village"—Xiaozhou Village as an example, the evolution of identities of both the local villagers and the newcomer artists is to be understanded, under the context of Guangzhou′s urban spatial transformation. In particular, the coexistence, juxtaposition, collision and even conflict between the two groups′ place-based identities are interested in. The research results suggest that there is an apparent status of fragmentation between the place identities of the two social groups. There is no sound proof in support of any progressive sense of place in either group′s place imagination, in which sense it can be believed that there will still be a long process before the two social groups are fully integrated in, regard of the construction of their place-based identities.

[本文引用: 1]

DOI:10.1111/j.1541-0064.1998.tb01894.xURL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1006/jevp.1996.0017URL [本文引用: 1]

DOI:10.1177/0013916513488783URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2019.11.014 [本文引用: 1]

Place emotion is an important factor in studying the tourists′ recreational behavioral intention. This paper takes Xidi, Hongcun of Anhui Province and Wuyuan village of Jiangxi Province as research cases and uses SEM as the dada analysis method to reconstruct the tourists′ behavioral intention of travelling in rural areas though expanding and reshaping TPB, TSR and MGB models. The results indicate that the index of intentional interpretation and prediction of tourists′ rural recreational behavioral intention is good, and the model has stability of reviewing effect. The place emotional identity has the most significant effect on the tourists′ recreational behavioral intention, followed by attitude, subjective norm and perceptual behavior control, and tourists have different influences trend on the overall effect of selecting rural tourism destinations; after reshaping the attitude factor, the explanation and predictive ability of the collation model is improved; adding a desire factor, it is equivalent to place emotion, perception behavioral control and subjective norms inducing desire with emotional motives through attitudes, which plays a role in catalyzing desires, and thus generates recreational behavioral intention. In addition to satisfying the sufficiency of the TPB, TSR and MGB models, the reconstructed tourists′ rural recreational behavioral intention model also improves the interpretation and predictability of tourists′ behavioral intention. The comparison among the reconstructed model with the TPB, TSR and MGB models shows that the reconstructed model is superior to the other models in this study. With place emotion factor in this reconstruction model, it can significantly enhance the explanatory and predictive ability, moreover it is suitable for empirical research in rural tourism destinations. The extended variables provide insights for other researchers besides verifying the constructed model in this study. The classical model constructed by scholars gives a path for researchers, but practical study needs to be considered in the further research.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jenvp.2017.12.006URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1111/1540-4560.00246URL [本文引用: 1]

DOI:10.1177/160940690200100203URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1080/1360080X.2017.1411061URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1007/s11205-013-0492-7URL [本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1177/002216787501500403URL [本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.ijintrel.2019.07.008URL [本文引用: 1]

DOI:10.1353/csd.2010.0015URL [本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[D].

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.13249/j.cnki.sgs.2015.01.137 [本文引用: 1]

Geographical imagination is not only a philosophical proposition, but also a cultural geographical proposition. It concerns ideas of different epistemology and different academic schools. The article summarized the views about perception and imagination on the man-land relationship, production of imagination community and other, construction of discourse and power, and representation and significance of geographic world. Then, it proposed that as a way of seeing, geographical imagination is constructed by the interaction between the objective and subjective bodies, although the approach and the landscape are different. Mapping geographical imagination between subject and object also means the production of self and other. Finally it hopes that the research in the future will break through the paradigm of dualistic narration, reconstruct a new perspective to learn the world, and make a new discourse for geographical imagination.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jesp.2010.08.012URL [本文引用: 1]

DOI:10.1007/s10767-006-9009-6URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.1016/j.jenvp.2013.02.001URL [本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]