2.

3.

Evolution of transportation in China since reform and opening-up: Patterns and principles

JIN Fengjun1,2, CHEN Zhuo1,2,31. 2.

3.

收稿日期:2018-11-9修回日期:2019-08-22网络出版日期:2019-10-25

| 基金资助: |

Received:2018-11-9Revised:2019-08-22Online:2019-10-25

| Fund supported: |

作者简介 About authors

金凤君(1961-),男,内蒙古赤峰人,博导,教授,主要从事区域经济学与经济地理学研究E-mail:jinfj@igsnrr.ac.cn。

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (9943KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

金凤君, 陈卓. 1978年改革开放以来中国交通地理格局演变与规律. 地理学报[J], 2019, 74(10): 1941-1961 doi:10.11821/dlxb201910001

JIN Fengjun.

1 引言

交通运输对国民经济系统演进具有基础性的支撑与引导作用,同众多经济部门的发展、国土的优化开发以及人民生活水平的提高密切相关[1]。1978年改革开放以来,中国交通设施网络经历了快速建设的过程,交通地理格局随之发生了历史性变化,在网络扩展、通道建设、空间优势营造等方面取得了巨大进展,对营造国土开发环境、构建国土开发结构和优化功效空间体系等发挥了重大作用,有力地支撑了经济社会建设布局和空间结构演进。科学认知中国交通地理格局的演化特征与规律是交通地理学的核心任务之一,其中涉及3个关键方面:① 从设施层面理解交通网络的演化特征与空间效应,包括交通设施的空间分布、结构组合和地域类型,网络扩展的特征、阶段和模式,以及空间收敛效应和交通优势格局的识别、评价和模拟等。已有研究主要针对单一部门交通设施网络或区域交通网络展开,前者重点关注高速公路[2]、高速铁路[3,4]、港口体系[5]等,后者主要针对国家战略发展区域和城市群地区,如京津冀地区[6]、长三角地区[7]等。② 从运输联系层面理解客货流发生和组织的特征、模式和经济地理基础。早期相关研究主要基于运营组织数据(航空、航运、列车、汽车班次)展开[8,9,10];近年来,随着数据获取与分析技术的发展,基于客货流大数据的研究逐渐增多[11,12],空间运输联系网络的刻画精度得到大幅提高。③ 从空间系统层面理解交通运输和区域发展的互动关系,厘清交通要素与其他经济社会要素的相互作用机制,包括城市网络演进[13,14]、城市扩张[15]、土地利用[16]、产业发 展[17]等,以及交通运输在地域功能实体,包括城市群[18]和经济带[19,20]等形成与发展中的地位与作用等。

围绕上述方面,已有研究在中国交通地理的理论创新和实践应用上取得了丰富成果,在空间可达性、交通优势评价和模拟以及交通网络分析等方面形成了较为完备和前沿的计量体系,但对以下内容的关注仍然不足:① 全国尺度上综合交通地理格局的演化特征和空间效应;② 中国交通地理格局的演化规律和趋势。改革开放以来,中国交通地理格局在交通基础设施快速建设的推动下持续剧烈变革,理解其演化特征和规律,科学地预判其演进趋势,对未来的交通建设与国土开发具有重要的启示意义。鉴于此,本文以1978年改革开放以来中国交通建设的地理变化为研究对象,重点从设施层面,总结交通建设的成就、阶段和驱动力,探讨综合交通地理格局的演化特征与空间效应,并从演进阶段、空间结构与秩序等视角归纳演化的基本规律,据此对未来演化趋势做出初步预判,以期服务于中国未来的交通建设与国土开发。

2 中国交通建设与发展历程

1949年中华人民共和国成立后,尤其是1978年改革开放以来,中国交通运输发展取得了巨大成就,设施规模迅速扩大,技术水平显著提升,形成了能力强大的交通运输体系。从对经济社会发展的保障能力方面看,交通建设经历了20世纪的滞后发展阶段与近20年的基本适应阶段,解决了供给能力方面的瓶颈问题。多方面的数据显示,目前中国的交通建设开始进入以质量提升为目标的新阶段。2.1 交通基础设施与运输增长状况

2.1.1 交通设施建设 设施建设速度加快,形成了门类齐全的综合交通网络。2017年铁路营业里程、等级公路里程、民用机场数量、沿海主要港口万吨级泊位数、内河航道里程和管道里程分别是1980年的2.38倍、8.33倍、2.94倍、13.28倍、1.17倍和13.71倍(表1)。设施水平大幅提高,基本实现了综合交通网络的现代化。1980-2017年,铁路电气化率、等级公路里程占比、等级航道里程占比分别从3.19%、58.66%、49.68%上升至68.50%、90.89%、52.05%。2017年高速公路基本覆盖20万以上人口城市,高速铁路覆盖80%的城区人口100万以上城市,4D及以上等级机场84个,形成了以“北京—上海—广州(深圳)”为枢纽,覆盖全国主要城市的航空网络体系;沿海港口10万t级及以上泊位359个,形成了辽宁沿海、津冀沿海、山东沿海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海7大港口群以及油、煤、矿、箱、粮5大专业化港口运输系统。Tab. 1

表1

表11980-2017年中国交通基础设施变化情况

Tab. 1

| 年份 | 铁路(万km) | 等级公路(万km) | 内河航道 (万km) | 管道 (万km) | 机场 (个) | 万t级泊位 (个) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 总量 | 高速铁路 | 总量 | 高速公路 | |||||

| 1980年 | 5.33 | - | 52.11 | - | 10.85 | 0.87 | 78 | 144 |

| 2000年 | 6.87 | - | 131.59 | 1.63 | 11.93 | 2.47 | 139 | 518 |

| 2017年 | 12.70 | 2.50 | 433.86 | 13.64 | 12.70 | 11.93 | 229 | 1913 |

新窗口打开|下载CSV

2.1.2 运输工具增长与现代化 2017年民用汽车保有量、铁路机车台数和民用运输机动船总载重分别是1980年的117.26倍、1.98倍、21.21倍,民用运输飞机架数是1990年的16.16倍(表2)。运输工具技术状况显著改善,呈现出电气化和大型化等发展趋势,促进营运效率大幅提升。2017年电力机车占铁路机车总量的59.50%,较1980年提高了56.81%;大中型民用运输飞机占民用运输飞机总量的94.66%;民用运输机动船平均载重1872.93 t,其中远洋船舶平均载重超过2.5万t,表现出显著的大型化趋势。平均每台铁路机车完成客运周转量6383.44万人·km,货运周转量12789.81万t·km,分别是1980年的4.92倍和2.39倍;平均每架飞机完成客运周转量2.89亿人·km,货运周转量738.93万t·km,分别是1990年的2.55倍和1.84倍,效率大幅提升。

Tab. 2

表2

表21980-2017年中国运输工具变化情况

Tab. 2

| 年份 | 民用汽车(万辆) | 民用运输飞机(架) | 铁路机车(台) | 民用运输机动船 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 总量 | 私人汽车 | 总数 | 大中型 | 总量 | 电力机车 | 总载重(万t) | 平均载重(t) | |

| 1980年 | 178.3 | - | - | - | 10665 | 287 | 1220.78 | - |

| 2000年 | 1608.9 | 625.3 | 527 | 462 | 15253 | 3516 | 4264.06 | 230.47 |

| 2017年 | 20906.7 | 18515.1 | 3296 | 3120 | 21081 | 12543 | 24675.08 | 1872.93 |

新窗口打开|下载CSV

2.1.3 运输量与运输结构 交通运输服务国民经济和人民生活的能力得到显著改善。1980-2017年,客运量和旅客周转量分别增长4.40倍和13.38倍,货运量和货物周转量分别增长14.46倍和15.97倍(表3),表明国民经济规模、活跃程度和人民生活水平持续提高。

Tab. 3

表3

表31980-2017年中国运输量变化情况

Tab. 3

| 年份 | 客运量(亿人次) | 旅客周转量(亿人·km) | 货运量(亿t) | 货物周转量(亿t·km) |

|---|---|---|---|---|

| 1980年 | 34.2 | 2281.3 | 31.1 | 11629.0 |

| 2000年 | 147.9 | 12261.1 | 135.9 | 44320.5 |

| 2017年 | 184.9 | 32812.8 | 480.5 | 197372.7 |

新窗口打开|下载CSV

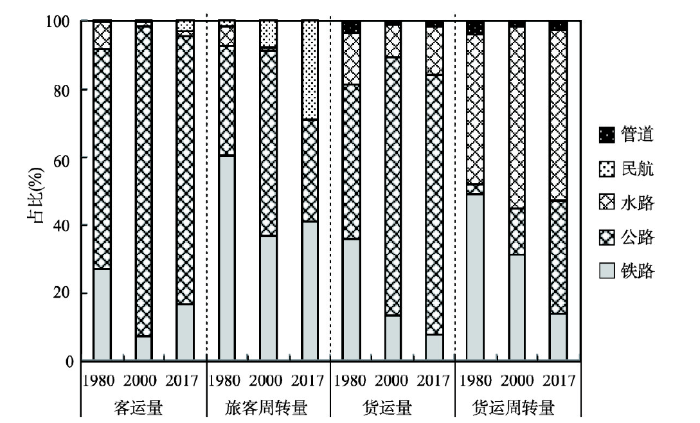

运输结构不断优化,基本形成了以公路为主的客货运量结构,以铁路、公路、民航为主的旅客周转量结构,以及以铁路、公路、水运为主的货运周转量结构(图1)。其中,公路运输受机动化持续快速增长的推动,货运量、货物周转量占比分别从1980年的45.75%、2.95%上升至2017年的76.73%、33.83%。公路运输在客运中的地位则经历了先上升后下降的过程,1980-2000年公路客运量和旅客周转量占比分别从64.83%和31.98%上升至91.13%和54.30%;此后受铁路分流与民航客运量大幅增长的影响,2017年公路客运量和旅客周转量占比分别回落至78.88%、29.76%。铁路货运量和货物周转量占比分别从1980年的35.80%和49.17%持续下降至2017年的7.68%和13.66%。铁路客运量和旅客周转量占比经历了先下降后上升的过程,1978年改革开放以来至21世纪初,受公路分流的影响,铁路的客运量和旅客周转量占比分别从1980年的26.83%和60.63%下降至2000年的7.11%和36.97%;此后受益于铁路提速和高速铁路建设,2017年铁路客运量和旅客周转量占比分别回升至16.70%和40.01%。水路运输在客运中的地位不断下降,在货运中的地位则保持相对稳定,虽然其货运量占比有所波动,但受益于长距离运输的成本优势,货物周转量占比自2000年以来长期稳定在50%左右。随着居民生活水平的提高与产业结构升级,民航在客货运输中的地位不断上升,尤其是旅客周转量占比从1980年的1.73%持续上升至2017年的28.99%。

图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图11980-2017年中国客货运输结构变化

注:根据国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)相关数据测算。

Fig. 1Changes of passenger and freight transportation structures in China from 1980 to 2017

2.2 发展阶段与成就

改革开放以来,中国交通运输发展取得了突出成就,综合规模、技术水平、服务能力和范围等均基本达到或已经达到与经济社会需求相适应的状态,实现了由“瓶颈制约”到“基本适应”的重大跃升,开始进入以质量提升为目标的新阶段,发展方向从优先发展向综合协调发展转变。2.2.1 规模总量已位居世界前列 2017年内河通航航道里程、高速公路通车里程、高铁营业里程均为世界第一(表4),其中高铁营业里程占全球的66.3%;公路网里程和铁路营业里程均仅次于美国,居世界第二;拥有全球最大的集装箱码头、矿石码头、原油码头和煤炭码头,7个港口进入全球前10大港口;民航运输总周转量和客运周转量均排名世界第二,上海浦东国际机场、北京首都国际机场、广州白云国际机场进入全球前50大机场;油气管道长度仅次于美国和俄罗斯,居世界第三。

Tab. 4

表4

表421世纪初中国交通网络的国际比较(1000 km)

Tab. 4

| 欧盟27国 | 美国 | 日本 | 俄罗斯 | 中国 | 中国d | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 公路网 | 5000 | 6430 | 1197 | 755 | 3457 | 4773.5d |

| 高速公路网 | 63.4 | 102.2a | 7.4b | 29 | 45.3 | 136.4d |

| 铁路网 | 215.9 | 229c | 27.6 | 85.5 | 77.1 | 127.0d |

新窗口打开|下载CSV

2.2.2 人均拥有水平显著提升 2017年中国铁路人均水平为0.9 km/万人,公路34.3 km/万人,分别是1980年人均水平的1.7倍和3.8倍(表5)。高速公路从无到有,2017年人均水平达1.0 km/万人,约是欧盟人均水平的80%、日本人均水平的1.7倍。

Tab. 5

表5

表51980-2017年中国人均拥有交通设施水平变化

Tab. 5

| 交通设施类型 | 1980年 | 2000年 | 2017年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 规模(万km) | 人均水平(km/万人) | 规模(万km) | 人均水平(km/万人) | 规模(万km) | 人均水平(km/万人) | |||

| 铁路 | 5.3 | 0.5 | 6.9 | 0.5 | 12.7 | 0.9 | ||

| 公路 | 88.8 | 9.0 | 168.0 | 13.3 | 477.4 | 34.3 | ||

| 高速公路 | - | - | 1.6 | 0.1 | 13.6 | 1.0 | ||

新窗口打开|下载CSV

2.2.3 空间服务水平不断提高 2017年干线交通网络(铁路、高速公路、机场)的1 h空间服务范围覆盖全国超过90%的人口和产业(表6)。其中,铁路和高速公路服务的人口占比和GDP占比超过95%;机场服务的人口占比超过60%,GDP占比超过75%。省会城市交通干线通达率100%,地级市超过90%,县级行政单元超过60%;99.39%的镇级行政单元有公路(硬化路面)通达,有力支撑了经济社会的可持续发展。

Tab. 6

表6

表62017年中国各级行政单元的交通网络通达性

Tab. 6

| 区域级别 | 交通方式 | 通达数量(个) | 占比(%) |

|---|---|---|---|

| 地级政区 | 铁路 | 312 | 93.41 |

| 高速公路 | 325 | 97.31 | |

| 机场 | 214 | 64.07 | |

| 县级政区 | 铁路 | 1872 | 65.66 |

| 高速公路 | 2287 | 80.22 | |

| 镇级政区 | 公路(硬化路面) | 39645 | 99.39 |

新窗口打开|下载CSV

2.3 驱动力与主要政策

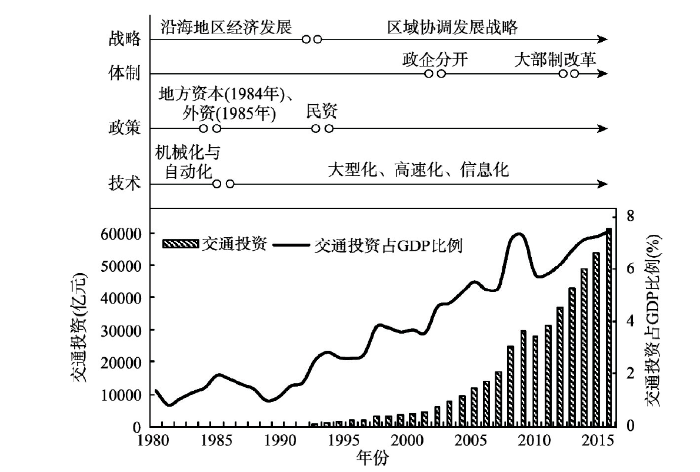

服务于区域发展是交通建设的核心目的之一。改革开放以来,中国交通建设与区域发展紧密结合,受区域战略、交通管理体制与政策以及交通技术创新影响,逐渐由早期资本驱动的“规模扩张型”过渡为创新驱动的“质量提升型”。国家实施的区域战略对交通建设具有较强的指引和推动作用。改革开放早期(1980-1992年),国家实施沿海地区经济发展战略,交通建设的空间重点东移,沿海港口、铁路和国道公路建设成为重点,适应和促进了对外开放与外向型经济发展(图2)。20世纪90年代初以来(1992年以来),国家开始实施全方位的对外开放政策,提出区域协调发展的战略方针,区际运输通道,如京九铁路、南昆铁路等,成为交通建设重点,适应了区际联系和外贸增长的运输需求。随后,西部大开发促进了西部地区交通建设,城市群的快速发展使城际快速交通和连接城市群间的运输通道成为建设重点,“一带一路”倡议提出后,跨国通道成为建设重点。

图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图21980-2016年中国交通建设的驱动因素与标志性事件

注:投资数据指交通运输、仓储和邮政业投资,引自国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)。

Fig. 2Driving factors and landmark events of China's transportation construction in 1980-2016

交通管理体制影响交通规划和建设的整体性、系统性以及战略性交通资源的共享。1978年改革开放以前,中国交通管理具有政企合一、中央高度集权、指令性计划生产以及部门分割的特征,中央政府在交通投资和运输管制等方面占据绝对主导地位。1978年改革开放以来,通过政企分开、中央与地方事权划分以及国企改革,交通管理体制逐步完善。至2002年,除铁路领域外,公路、水运、民航全部实现政企分开,初步建立起现代运输企业制度,公路、港口、机场基本实现属地化管理,提高了企业和地方政府交通建设的积极性。2008年通过大部制改革,整合原交通部、中国民用航空总局以及城乡建设部的城市客运职责成立交通运输部。2013年铁道部实行政企分开,其拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部;组建国家铁路局,由交通运输部管理,承担铁道部的其他行政职责。至此,综合交通运输系统的规划、建设与管理在中央层面实现统一,结束了长期以来部门分割的局面。

交通运输发展政策,包括投融资政策、运价政策、财税和信贷政策等,与交通管理体制密切相关。其中,投融资政策直接影响交通建设投入资金的结构和规模,在1978年改革开放以来经历了多元化、市场化转变。以前者为目标,1984年允许地方政府投资港口和民航,1985年允许外资建设港口,1993年允许民资进入交通建设领域;同时,建立健全各类建设基金,包括民航发展基金和铁路发展基金等,强调基金的市场化运营模式,并大力推进税费改革,为中国快速的交通建设提供了资金保障。2016年中国交通建设投资超过50000亿,较1980年增加了864倍,年均增长率超过20%。

交通技术创新有利于提高交通供给能力和服务水平。20世纪70年代与80年代初期,以交通设备技术改造为重点,铁路电气化率和自动闭塞里程大幅提高,民航通信导航设施的技术水平得到改善,沿海建成一批具有较高机械化和自动化水平的港口专用泊位。1985年以来,大型化、高速化、信息化、专业化逐渐成为中国交通运输的发展方向,先后促进了深水泊位、大型机场、高速公路、高速铁路的建设以及智能管理系统的发展,交通运输发展逐渐进入结构优化和服务水平提高阶段,技术创新对提高交通供给能力和服务水平的贡献稳步提高,促进交通建设由资本驱动的“规模扩张型”转变为创新驱动的“质量提升型”。

3 中国交通地理格局演化特点

3.1 中国交通网络扩展的空间特征

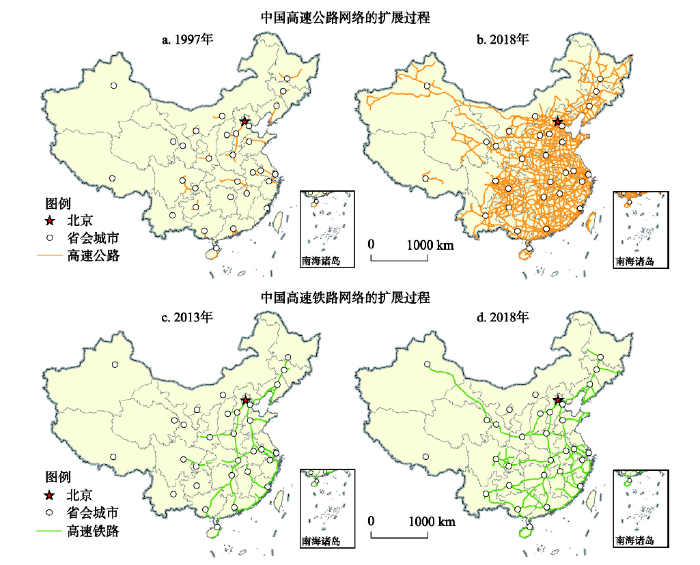

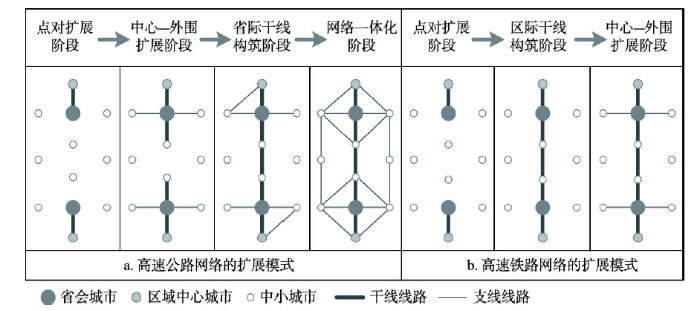

20世纪80年代以来,中国交通建设开始进入以提高质量和等级为主、拓展路网为辅的阶段,表现出以干线提升为重点,由东向西逐步展开的空间特征。交通线路的新建与改造首先集中在东部地区,1980-1990年,东部铁路网络规模占全国的比例上升了1.4%;新增公路里程19.5万km,占同期全国新增里程的42.3%。进入“九五”时期后,新线建设转移至中西部地区,中部和西部的交通投资占全国的比例分别较“八五”时期提高0.20和7.58个百分点,公路新增里程分别占全国公路同期新增里程的35%和32%,逐步形成以运输通道为主干,贯通东、中、西部的综合运输网络。20世纪90年代中后期,中国高速公路进入快速建设时期,其网络扩展表现出较强的属地化特征,遵循“局域—区域—全国”的扩展过程(图3)。早期高速公路的建设重点满足省会城市与省内其他重要城市联系的需要和区域发展轴线基础设施建设的需求,形成以省会城市为中心的局域网络。随着局域网络的扩展,逐步形成跨省的区域网络,并在省际主要联系方向上形成干线通道。2005年,京津冀地区、长三角地区、山东省、河南省等地的高速公路网络骨架基本形成,实现初步融合;在全国尺度上首先实现贯通的干线高速公路包括京沪高速公路、沈海高速公路(沈阳—湛江段)和京港澳高速公路等。围绕省会城市和干线高速公路,线路进一步密集,最终形成一体化的全国网络。2018年,除西藏自治区、海南省和台湾地区外,其他地区的高速公路网络均实现连通,有力地支撑了中国经济社会的发展。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3中国高速交通网络的扩展过程

注:2018年数据来源于百度地图开放平台;1997年和2003年数据根据中国科学院人地系统主题数据库和国家测绘局国家基础地理信息中心1∶400万地图数据库等整理得出。

Fig. 3The process of expansion of China's high-speed transportation networks

不同于高速公路,始于21世纪初的高铁网络在经历“点对建设”阶段的摸索与试验后,更加重视构筑国家干线网络(图4)。2013年京沪高铁和京广高铁等全国性的干线高铁首先实现全线通车,其他大多数通车路段,包括郑西高铁、石太客运专线、哈大客运专线、东南沿海客运专线等均属于国家干线网络。随后,高铁网络的空间扩展在进一步强化国家干线网络的基础上,围绕广州、南京、成都、武汉、长沙、郑州等区域中心城市开始建设城际铁路,形成局域网络。高速公路与高速铁路的差异化扩展模式主要源于二者技术经济特征、所服务的经济社会对象以及投资主体的差异。高速公路的优势运距在300 km以内[21],能够兼顾客货运输,适于服务区域性的、以中心城市为枢纽形成的轴—辐式运输需求网络;而高速铁路运能大、速度快,优势运距较高速公路更长,适于服务国家和区域尺度上主要发展轴线沿线地区密集的出行需求。在投资主体上,公路是交通领域最早实行属地化管理的行业,其投资构成中地方自筹资金比例自2003年以来一直在40%以上,部分年份接近50%;而铁路投资构成中,地方自筹资金比例2008-2014年间均低于30%,其中2014年仅21.07%。差异化的技术经济特征与投资结构导致地方政府在公路建设中具有更强的主导地位,决定了高速公路首先以省会城市为中心扩展的“局域—区域—全国”网络扩展模式,以及高速铁路首先构筑区际干线的扩展模式。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4中国高速交通网络的扩展模式

Fig. 4The expansion mode of China's high-speed networks

机场与港口体系经历了从单体发展向集群式发展的转变。机场建设方面,以枢纽机场和干线机场建设为重点,2000年,除中国联合航空单独使用的军用机场外,中国共建成119个民用机场,其中4D及以上等级机场57个,4C及以下等级机场62个,直辖市、省会城市均建成4D及以上等级机场,奠定了机场体系的基本格局。2000年以来,一方面以枢纽机场和干线机场扩能为重点,开展机场扩建、迁建和新建第二机场等工程;另一方面,以完善机场空间布局为重点,围绕枢纽机场和干线机场新建支线机场,扩大民航服务的空间范围。2017年中国民用机场共计229个,其中4E及以上等级机场49个,覆盖所有直辖市与省会城市;4D等级机场35个,4C及以下等级机场145个,初步形成了华北、东北、华东、中南、西南、西北六大机场群。

港口建设方面,在集约化、大型化和深水化的发展趋势下,枢纽港口的通过能力首先得到快速扩张。2000年上海港、天津港、大连港、青岛港、深圳港、广州港的万吨级泊位数量超过30个;2017年上海港、宁波—舟山港、天津港、苏州港、大连港的万吨级泊位数超过100个,青岛港、厦门港、广州港、深圳港的万吨级泊位数超过70个。围绕枢纽港口,港口建设呈遍地开花的基本态势。2017年沿海港口万吨级以上泊位数超过2300个,港区总数超过300个,临海各地级及以上行政单元均建设有港口,超过70%的县(区)级行政单元建设有港口,围绕枢纽港口形成辽宁沿海、津冀沿海、山东沿海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海七大区域性港口群。

3.2 区域差异

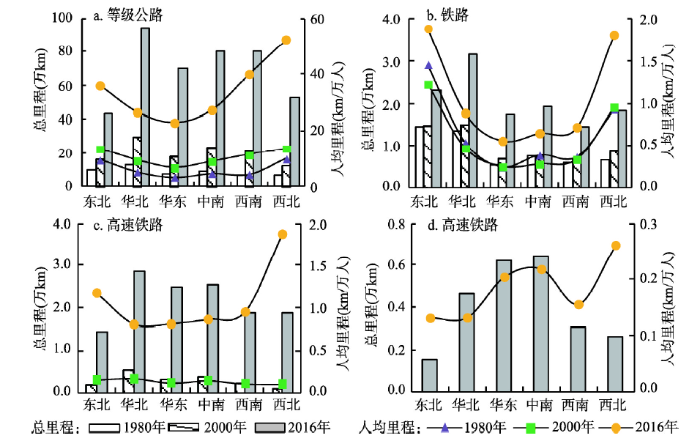

交通网络规模和人均拥有水平的区域差异发生了显著变化(图5、表7)。等级公路网络规模的三大地带差异不断扩大。1980-2016年,东部和中部地区的网络规模占比分别从32.78%和34.41%下降至28.41%和33.10%,而西部地区的占比则由32.82%提高至38.49%。区际差异逐渐由华北区、东北区、中南区与其他区域的差异演变为华北区、中南区、西南区与其他区域的差异。中南区、华东区、西南区的网络规模占比分别从17.36%、13.62%、13.27%提高至19.09%、16.62%、18.92%,而东北区从17.99%下降至10.37%,华北区、西北区占比略有下降。人均拥有水平的三大地带差异不断扩大,东部、中部、西部地区分别从4.58 km/万人、5.32 km/万人、5.99 km/万人提高至20.95 km/万人、32.35 km/万人、43.48 km/万人。区际差异由东北区、西北区与其他区域的差异演变为西北区、西南区与其他区域的差异。1980年东北区和西北区的人均拥有水平分别为9.42 km/万人和9.85 km/万人,其他区域的人均拥有水平均小于6 km/万人;2016年西北区和西南区的人均拥有水平突破40 km/万人,其中西北区达到52.56 km/万人,而中南区、华东区、华北区的人均拥有水平不足30 km/万人。图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图51980-2016年中国交通网络区域差异的演化

注:根据历年《中国交通运输统计年鉴》与国家统计数据库(http://data.stats.gov.cn/)等资料整编。

Fig. 5Evolution of regional differences in China's transportation network in 1980-2016

Tab. 7

表7

表71980-2016年中国三大地带交通网络的差异演化

Tab. 7

| 等级公路 | 铁路 | 高速公路 | 高铁 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1980年 | 2000年 | 2016年 | 1980年 | 2000年 | 2016年 | 2000年 | 2016年 | 2016年 | |||||

| 总量 (万km) | 东部 | 17.09 | 41.25 | 120.09 | 1.39 | 1.49 | 3.45 | 0.91 | 4.15 | 0.99 | |||

| 中部 | 17.94 | 34.87 | 139.90 | 2.07 | 2.17 | 3.93 | 0.36 | 4.19 | 0.70 | ||||

| 西部 | 17.11 | 45.47 | 162.67 | 1.88 | 2.21 | 5.02 | 0.37 | 4.76 | 0.77 | ||||

| 人均 (km/万人) | 东部 | 4.58 | 8.47 | 20.95 | 0.37 | 0.31 | 0.60 | 0.19 | 0.72 | 0.17 | |||

| 中部 | 5.32 | 8.37 | 32.35 | 0.61 | 0.52 | 0.91 | 0.09 | 0.97 | 0.16 | ||||

| 西部 | 5.99 | 12.76 | 43.48 | 0.66 | 0.62 | 1.34 | 0.10 | 1.27 | 0.21 | ||||

新窗口打开|下载CSV

高速公路网络规模的区域差异不断缩小。2000-2016年,东部地区网络规模占比从55.61%下降至31.67%,中部和西部地区分别从21.85%和22.54%提高至31.99%和36.34%;区际差异上,早期占比较高的华北区、中南区分别从31.15%、22.17%下降至21.88%、19.37%,而西北区从5.46%提高至14.46%,东北区、华东区和西南区占比略有提高。人均拥有水平的三大地带差异由“东部>西部>中部”演变为“西部>中部>东部”,区际差异由华北区、东北区、中南区与其他区域的差异演变为西北区与其他区域的差异。2000年华北区、东北区、中南区的人均拥有水平超过0.14 km/万人,其他区域均不足0.11 km/万人;2016年西北区的人均拥有水平实现跃升,达到1.87 km/万人,其他区域,除东北区达到1.17 km/万人外,均不足1 km/万人。

铁路网络规模的三大地带差异逐渐扩大。1980-2016年,中部地区铁路营业里程的全国占比从38.76%下降至31.66%,东部地区和西部地区分别从26.03%和35.21%提高至27.82%和40.52%。区际差异上,华东区和西北区发展较快,铁路营业里程占比分别从9.93%和12.05%提高至13.92%和14.82%;东北区占比从27.18%下降至18.59%,中南区和西南区占比略有提高,华北区占比略有下降。人均拥有水平的区域差异不断扩大,东部地区与中部、西部地区的人均拥有水平差距分别从0.24 km/万人和0.29 km/万人扩大至0.31 km/万人和0.74 km/万人。区际差异主要表现为东北区和西北区与其他区域的差距不断扩大,尤其是西北区,人均拥有水平从0.93 km/万人提高至1.82 km/万人,与东北区相当,约是华东区和中南区的三倍。高速铁路仍处于网络快速扩展的阶段,表现出较大的区域差异。2016年东部地区集中了全国40.32%的高速铁路,中部和西部地区占比分别为28.42%、31.26%;区际差异主要表现为华东区、中南区与其他区域的差异,二者合计占比51.29%,华北区占比18.98%,其他区域占比均在15%以下。人均拥有水平的三大地带差异较小,区际差异主要表现为中南区、华东区、西北区与其他区域的差异,三者的人均拥有水平超过0.2 km/万人,其他区域均不足0.16 km/万人。

机场与港口体系主要体现为不同集群之间的差异。机场方面,早期建设以中东部地区为重点,2000年华东机场群和中南机场群分别占全国机场数量的26.05%和20.17%。2000年以来,以扩大空间服务范围为目标,西部地区成为新建机场的重点区域。2000-2016年,华北机场群、西北机场群与西南机场群占全国机场数量的比例分别从10.92%、15.13%和16.81%上升至15.67%、18.43%和20.28%,华东机场群和中南机场群的占比分别下降至19.82%和15.67%,东北机场群占比略有下降。港口方面,早期建设主要集中在腹地经济发达的长三角港口群和珠三角港口群,尤其是长三角港口群,2000年万t级以上泊位数占全国总量的39.38%。2000年以来,长三角港口群仍保持着较高的建设速度,津冀沿海港口群、山东沿海港口群、东南沿海港口群和西南沿海港口群的建设速度加快,珠三角港口群的建设速度放缓。2000-2016年长三角港口群万吨级以上泊位数占全国总量的比例稳定在38%左右,津冀沿海港口群、山东沿海港口群、东南沿海港口群和西南沿海港口群的占比分别从11.36%、10.62%、5.19%和4.81%上升至12.70%、12.35%、7.30%和6.43%,珠三角港口群的占比从18.40%下降至13.22%,辽宁沿海港口群占比略有下降。

3.3 交通通道形成与演化

大能力、现代化的交通通道是综合交通网络的骨架和空间经济系统的主要支撑。改革开放后,中国建成了层次分明的现代化综合交通通道体系,对推动综合交通网络建设、优化经济社会空间形态和格局发挥了重要作用。交通设施类型、能力和质量不断优化,形成了“五纵五横”的综合交通通道体系。20世纪80年代,通过提高道路等级和铁路技术改造,大规模提升了全国干线公路和铁路的技术水平;进入20世纪90年代后,“五纵七横”国道主干线建设标志着中国综合运输通道建设进入高速公路时期;始于1997年的6次铁路大提速以及近年来快速展开的高速铁路建设,极大地提高了干线铁路的运行效率,部分综合运输通道,如京沪运输大通道、沿江运输大通道初步实现了铁路运输的客货分流,通过能力与服务质量得到显著提升。

交通通道网络的空间演进具有由东中部逐渐向西部拓展的特征。20世纪80-90年代初,率先建成了东中部地区南北通道和东中部东西向通道,以及东北区外运通道、西北区进出通道、西南区进出通道、“三西”能源基地外运通道;90年代初以来,随着国家区域政策转向区域协调发展,区际大通道成为建设重点,以连接东中部的骨干通道为主要目标,逐步构筑起西部地区的干线交通网络,实现了交通通道由东中部向西部的拓展。

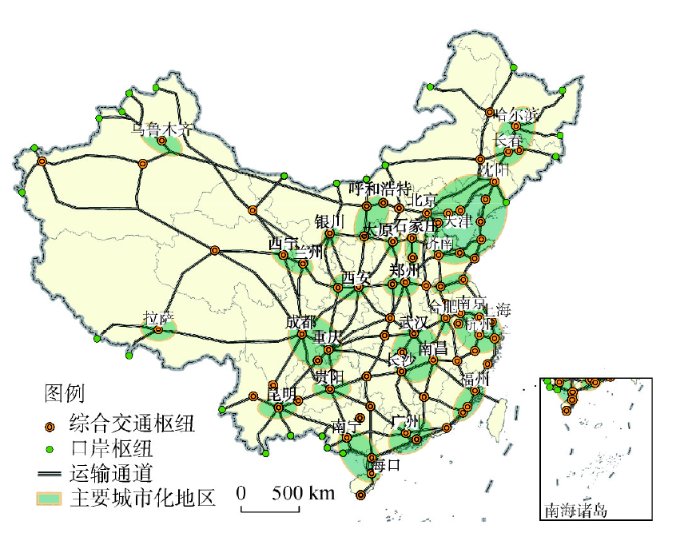

交通通道网络的空间形态由“棋盘型”网络逐渐转向“中心放射型”网络。早期横向交通通道的空间组织强调沿海城市的“出海口”作用,均以沿海城市为起点或终点,串联起内陆的省会城市;纵向通道侧重于满足首都与省会城市,以及省会城市之间密集的运输需求,形成“棋盘状”网络,有效满足了国家经济社会空间组织的轴线结构和外向型经济发展的运输需求。近年来,城市群在区域发展中的地位和作用不断提升,为适应以城市群为主体的经济社会空间布局与形态,交通通道网络的空间组织转向强调区域中心城市的枢纽作用,围绕中心城市构筑“放射型”网络(图6);同时,“一带一路”倡议背景下全面开放的新格局,要求交通通道网络从保障东向开放转向保障全面开放,重视陆路口岸枢纽的通道建设中的“窗口”作用。上述转变尤其体现在《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中“十纵十横”综合运输通道的规划上。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图6“十纵十横”综合运输通道体系与中国城市群空间格局

注:根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》与《全国主体功能区规划》整编。

Fig. 6The spatial distribution of transportation corridors and metropolitan areas in China

3.4 城市群与区域交通体系

改革开放以来,中国城市群与区域交通体系不断成熟,对支撑和保障城市群的发育成熟,提高国土的承载能力和开发效率发挥了重要作用。交通设施的质量、能力不断提升,初步建成了高速交通体系。截至2018年,中国城市群均建成了网络化的高速公路系统,部分东中部城市群交通体系的建设重点开始转移至城际轨道网络,有效满足了城市群交通需求的高集中性、高密度性和时效性,并逐渐成为城市群区域空间结构重构的主导影响力量。

中心城市逐步发育成为综合交通枢纽,对区域交通体系的空间优化组织发挥了重要的引领作用(图7)。2010年以前,中国交通枢纽的规划与建设以单一方式为主,各大城市群的中心城市均逐渐发展成为两种或两种以上交通方式的综合交通枢纽;“十二五”以来,随着交通运输发展向综合协调的方向转变,综合交通枢纽的规划和建设逐渐得到重视,各大城市群的中心城市均被规划为国际性或全国性综合交通枢纽,其中北京—天津、上海、广州—深圳、成都—重庆国际性综合交通枢纽作为重点工程,将成为中国融入全球网络的重要支撑。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7综合交通运输枢纽等级体系与中国城市群空间格局

注:根据《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》与《全国主体功能区规划》整编。

Fig. 7The integrated transportation hub system and metropolitan areas in China

交通网络组织形成了“环+放射型”与“通道型”两种基本模式。城市群地区的交通需求集中反映为以中心城市为源和汇的放射型需求以及沿区域重要发展轴线的通道型需求,与需求的空间分布相匹配,中国城市群地区的交通网络布局集中采用以中心城市为核心的“环+放射型”模式和沿区域重要发展轴线的“通道型”模式,尤其体现在高速公路和城际铁路网络的空间布局上,有效满足了中心城市对周边地区空间辐射吸引的交通需求,保障了城市群地区“核心—边缘”“点—轴”以及“轴—辐”等结构的形成与演化。

4 交通地理格局演化的空间效应

4.1 空间可达性与空间收敛

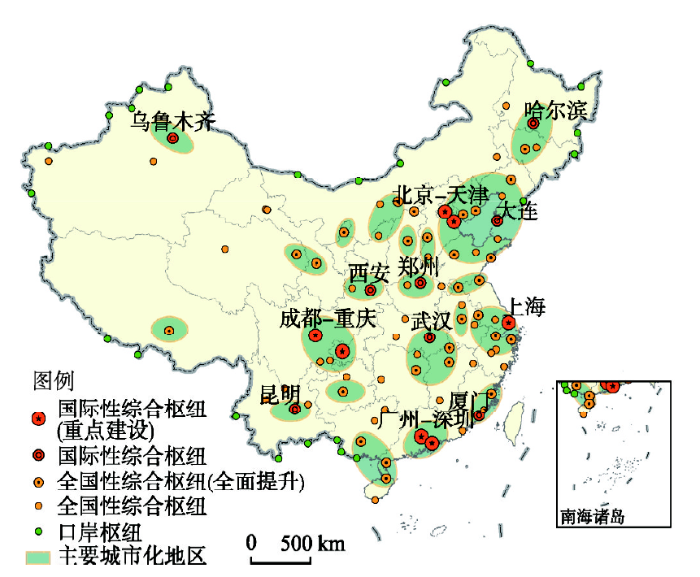

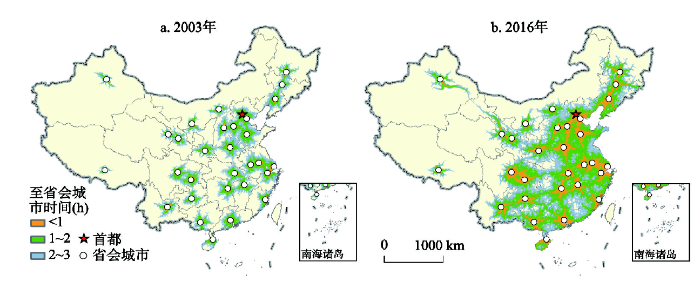

交通基础设施技术水平的提升和运输工具的现代化改变了时间与空间的关系,形成空间收敛效应,持续影响生产生活方式的变革以及经济社会空间结构与秩序的演进。采用时间距离可达性模型,结合网络分析法和栅格分析法计算直辖市与省会城市的交通圈及城市网络的最短平均旅行时间,交通线路速度设定与详细计算方法参考文献[6]。2016年交通网络数据来源于百度地图开放平台;1985年和2003年数据根据中国科学院人地系统主题数据库和国家测绘局国家基础地理信息中心1∶400万地图数据库等整理得出。结果显示,城市网络的通达性不断优化。1985年中国337个城市间的陆路最短平均旅行时间为26.37 h;2003年下降至18.71 h,缩减比例达29.06%;2016年进一步下降至12.07 h,仅为1985年的45.77%;未来,高速铁路的快速建设将进一步改善中国城市网络的通达性,预计2030年城市间的陆路最短平均旅行时间将下降至8 h以内。不断优化的通达性不仅提高了中国国土的整体性,并且促进了城市间的经济社会联系,推动城市空间系统与产业空间系统的持续演化,成为影响国土空间结构重构的显著力量。

中心城市的空间辐射吸引范围不断扩大(图8)。从居民出行和产业活动的时空规律来看,中心城市1 h交通圈可视为居民日常活动的空间范围;3 h交通圈内部区域由于可实现一日往返,利于商务与物流活动的开展,可视为围绕中心城市形成劳动地域分工系统的优势区域。1985年中国直辖市与省会城市的1 h交通圈覆盖国土面积的比例为0.88%;2003年扩大至1.29%;2016年进一步扩大至7.85%,是1985年的8.89倍。居民日常活动空间范围的扩展,改变了传统的职住关系与邻里观念,成为驱动城市空间变革的重要力量。相应地,2016年中国直辖市与省会城市的3 h交通圈覆盖国土面积的比例达37.61%,是1985年的5.07倍,辽宁、山东、江苏、浙江、安徽、广东、河南等东中部省份省内国土覆盖率超过90%。上述变化有利于促进要素资源在更大范围内的优化配置,推动劳动地域分工系统的持续演进,成为驱动区域空间变革的重要力量。

图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8中国直辖市与省会城市交通圈的演变(不含港澳台地区)

Fig. 8Evolution of traffic circles of provincial-level municipalities and provincial capitals in China (Excluding Hong Kong, Macao and Taiwan)

4.2 营造了差异明显的空间优势

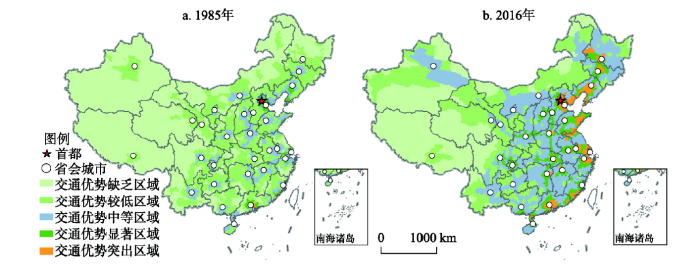

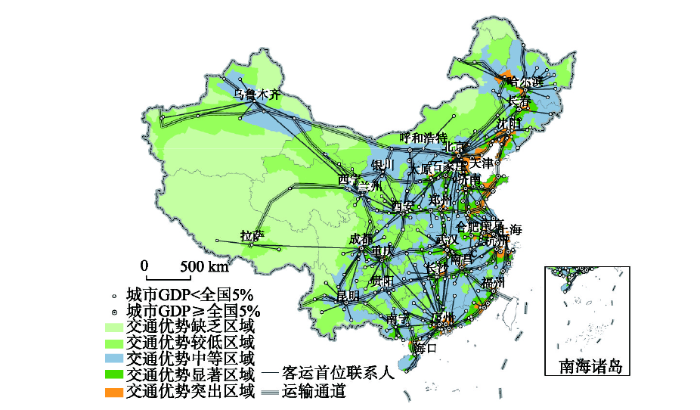

交通网络能够通过空间收敛效应和提供优质的运输服务优化生活和生产空间,营造空间发展优势[22],直接影响区域发展的机遇与潜力。利用金凤君等所提出的交通优势度度量方法,综合路网密度、交通干线影响度和区位优势度分析中国交通优势空间格局(图8),具体计算方法与交通线路权重赋值参考文献[22]。其中,1985年交通优势空间格局引自金凤君所著《基础设施与经济社会空间组织》[23];2016年数据主要来源于百度地图开放平台、中国科学院人地系统主题数据库和国家测绘局国家基础地理信息中心。结果显示,改革开放以来,中国各区域的交通优势得到极大改善(图9)。1985-2016年,交通优势中等、显著、突出的县(区)分别从612个、229个、65个增加到1197个、507个、503个,覆盖国土比例分别从7.87%、1.50%、0.30%提升到28.72%、6.89%、3.97%,覆盖人口与GDP的总比例分别提高到90%和95%以上。

图9

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图9中国交通优势空间格局的演变

Fig. 9Evolution of the spatial pattern of transportation superiority degree in China

交通优势区域的空间拓展主要围绕大都市或沿主要的基础设施束进行。1985年交通优势显著与突出的县(区)主要呈点状分布在东部沿海大都市周边地区,交通优势中等的区域主要围绕省会城市呈块状分布。2016年交通优势突出的县(区)围绕东中部地区的大都市形成块状区域,尤其是在沿海的京津冀地区、长三角地区、珠三角地区、辽中南地区、山东半岛地区以及海峡西岸地区;交通优势显著的县(区)除围绕优势突出的县(区)分布外,主要沿东中部的主要发展轴沿线形成带状区域,尤其是在京沪、京广、沿江基础设施带沿线地区;交通优势中等的县(区)在东中部地区呈面状分布,基本覆盖了京广基础设施束以东的地区,在西部则主要沿重要的发展轴线呈带状分布。

4.3 耦合了经济社会的建设布局

交通设施网络快速建设和扩展所营造的空间收敛与空间优势格局,与经济社会的空间布局形成耦合效应,有力地支撑与引导了经济社会空间组织格局与结构的形成与演化。(1)具有交通优势的大中型城市逐渐发育成不同类型和等级的交通枢纽,支撑与促进了城市的规模扩张与功能强化。2016年81个国际性和全国性综合交通枢纽城市集聚了中国37.52%的人口与54.37%的GDP,逐渐成为经济社会空间组织的重要支点。同时,在大型海港和机场的支撑下,沿海主要港口城市和干线以上机场城市成为中国参与全球劳动分工网络的前沿。2016年25个沿海主要港口城市和23个干线及以上机场城市的外贸总额分别占全国总量的52.33%和50.33%,利用外资分别占全国总量的85.19%和97.76%,有力地保障了中国外向型经济的发展与全面对外开放政策的深入实施。

(2)围绕枢纽城市,区域快速交通网络日益成型,形成面状交通优势区域,支撑与引导了城市群的发育和成熟。改革开放以来,中国主要城市群地区的年均名义GDP增速达15.91%,约是全国平均水平的1.34倍,创造了全国超过80%的经济总量。2016年京津冀、长三角、珠三角三大城市群GDP共计29万亿,占全国总量的39%,单位面积和人均GDP分别是全国平均水平的6.1倍和1.5倍,已经具备世界级城市群的实力。其他城市群,包括成渝、中原、山东半岛、海峡西岸城市群等保持着强劲的增长态势,逐渐成为中国人口与经济活动的主要载体,以及参与国际分工与竞争的重要平台。

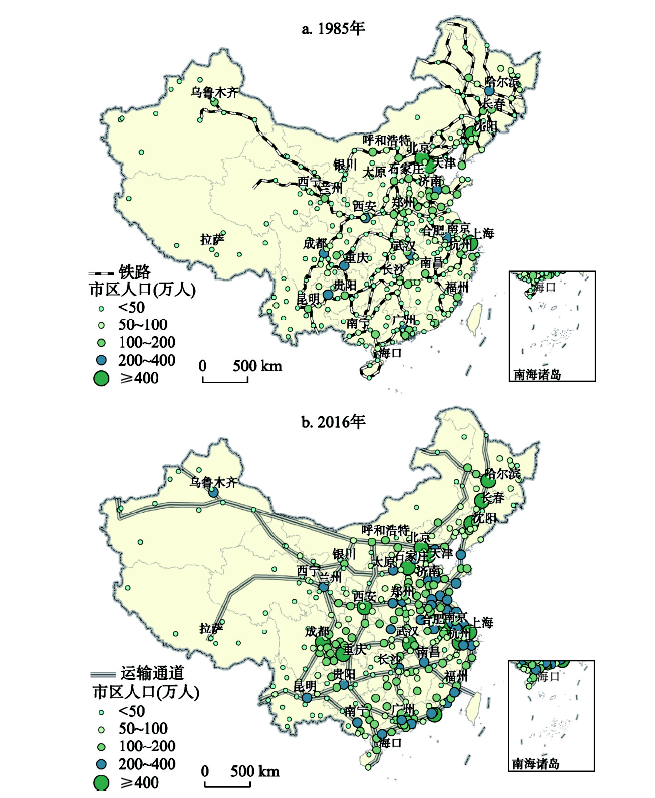

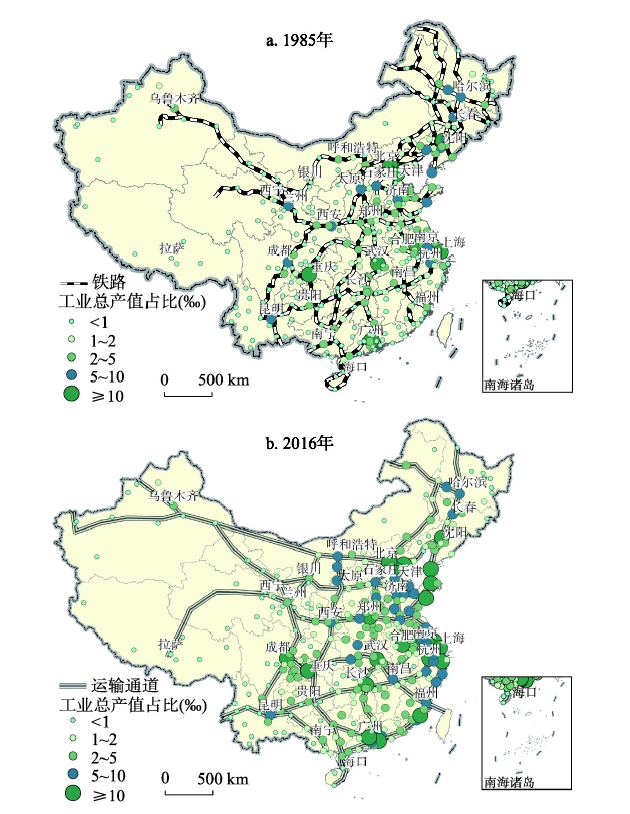

(3)以干线交通线路为主体的运输通道串联起不同类型和等级的交通枢纽,形成带状交通优势区域,支撑与引导了区域发展轴线的发育与成熟。1985年以前,中国人口与产业活动的开展与铁路和水运条件密切相关,沿海、沿江地区以及京沪、京广、陇海—兰新铁路沿线地区集中了全国47.15%的人口和52.05%的工业产值(图10、图11)。随着中国交通设施网络的快速建设,以及工业化进程与城市化进程的加速开展,一方面在上述地区建成了大能力、现代化的交通通道,对经济社会发展形成有力支撑;另一方面,人口和产业加速在上述地区集聚,形成支撑国土开发的主要发展轴线。2016年南北沿海运输大通道、沿江运输大通道、京沪运输大通道、满洲里至港澳台运输大通道、陆桥运输大通道沿线地区集中了中国62.30%的人口和85.18%的工业产值,较1985年分别提高了15.15%和33.14%。

图10

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图10中国交通建设与城市发展格局演变

注:资料来源于1986年和2017年《中国城市统计年鉴》。

Fig. 10Transportation construction and the evolution of urban development pattern in China

图11

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图11中国交通建设与经济发展格局演变

注:根据1986年和2017年《中国城市统计年鉴》测算。

Fig. 11Transportation construction and the evolution of economic development pattern in China

4.4 趋于成熟的国土开发结构支撑

交通基础设施网络在支撑与引导经济社会建设布局的基础上,逐渐形成了趋于成熟的国土开发结构支撑体系。① 支撑了各级区域发展轴线的发育与成熟,除前述宏观发展轴线外,省域和市域尺度上形成了不同等级的发展轴线,对区域发展格局的塑造具有重要的引领作用。② 支撑了城市群的发育与成熟,促进形成以中心城市为枢纽的要素集散与产业、功能协调的轴—辐网络化区域。③ 支撑了国土均衡开发格局的形成。一方面,中西部城市群的发展促进了国土开发的多极化与网络化;另一方面,综合交通通道体系将中国各大区紧密联结为一个整体,支撑了中国经济发展由东向西梯度扩散,以及南北的互动发展。④ 形成了以陆路口岸、大型海港、枢纽机场为门户,以铁路、海运与民航航线为主体的国际运输通道体系,支撑了中国全面对外开放格局的形成,有力保障了中国参与国际分工。⑤ 形成了以油气管网、干线铁路以及沿海港口为主体的能源开发与运输保障体系,支撑了国内能源基地和国际能源保障体系的不断完善与高效运转。未来,随着城市群成为中国经济社会发展的主体形态,传统以发展轴线为中心的国土开发结构将逐渐转变为以大都市和城市群为中心的网络化国土开发结构,围绕大都市构建快速、便捷、高效的区域交通体系,以及以满足各大城市群间的交流需求、促进城市群融入全球生产与协作网络为主要目标,构建现代化、网络化、层次清晰、衔接畅通的国内与国际综合交通通道体系,成为当前的发展重点。顺应该趋势,近年来中国高速铁路和部分城市群地区的城际铁路进入快速建设时期,综合交通通道规划形成以城市群为中心、通达主要边境口岸的“放射型”网络,将进一步提升综合交通系统对国土开发结构网络化的支撑与保障能力,为精细化的国土开发与管控以及经济社会发展转型创造良好的基础设施环境。

5 中国交通地理格局演化基本规律

5.1 空间阶段性演进

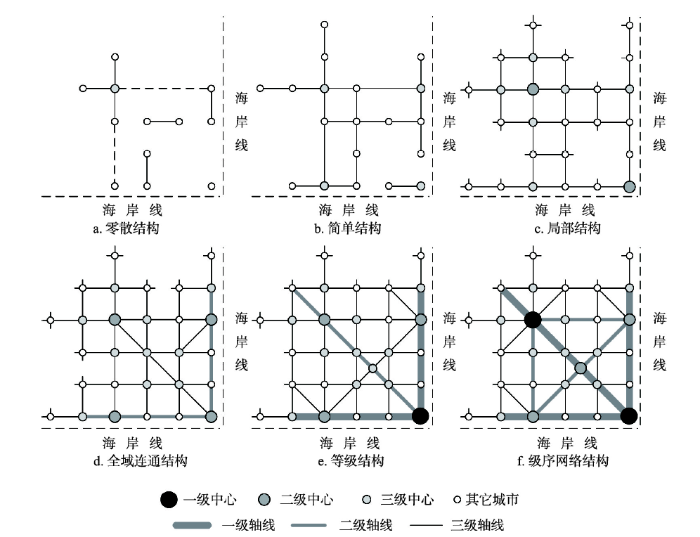

从长时序的宏观国土开发结构演进来看,在交通要素与其他经济社会要素的有机结合下,交通地理格局大致会经历零散结构初建阶段、简单结构孕育阶段、局部结构构建阶段、系统结构形成阶段、系统结构完善阶段以及级联秩序分异阶段6个阶段(图12)。经过改革开放前的近百年投入和建设,中国初步建成了覆盖绝大部分国土的交通设施网络,交通地理格局逐渐从局部结构阶段进入系统结构阶段;改革开放初期,以规模扩张为主要特征,综合交通网络逐渐覆盖全国,沿海、沿江、京广等宏观发展轴线不断发育,初步形成具有整体性、协调性和关联性的复杂空间系统;20世纪80年代中后期至21世纪初,交通网络由规模扩张转向规模扩张与质量提升并重,逐渐达到与经济社会需求基本适应的状态,宏观国土开发结构不断完善,空间系统的整体性、协调性和关联性持续优化,标志着中国交通地理格局进入系统结构完善阶段;21世纪初以来,交通发展转向质量提升与服务系统优化,形成了以等级差异和服务质量优劣为标志的空间层次网络与具有级序关联特征的空间系统,对经济社会发展持续发挥重要的引导作用,标志着中国交通地理格局开始向级联秩序分异阶段过渡。图12

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图12中国空间经济结构的阶段性演进与基本模式

Fig. 12Evolution stages and modes of spatial economic structure in China

5.2 从轴线结构向轴—辐结构转变

经济社会空间形态在交通设施网络的支撑与引导下,表现出从轴线结构向轴—辐结构演进的特征。21世纪以前,中国经济社会发展以点轴结构为主,在空间上表现为“带状”格局。沿海、沿江、京广、京沪、陇海—兰新等发展轴线以大能力、高质量的交通通道为支撑,以沿线大中城市和交通枢纽为核心平台,不断吸引人口、产业集聚,逐步发展成为具有全国意义的经济发展带,塑造了中国以轴线结构为主的发展格局。随着交通设施网络的不断完善与高级化,交通优势从点状、线状向面状转化,尤其是在以中心城市为枢纽、以快速交通线路为骨干的高效区域交通网络的支撑下,中国主要的城市群地区逐渐形成具有显著优势的块状区域,促使经济社会空间形态由轴线结构向轴—辐结构转变(图13)。具体来看,区域尺度上,在交通因素的作用下,以中心城市为枢纽,以周边城市为节点,以密集的“放射型”和“通道型”经济社会联系为特征,逐渐形成具有稳定结构的轴—辐网络化区域,控制着经济社会要素集散以及劳动地域分工系统的演进;国家尺度上,城市群地区的快速发展促进国土开发向多极化、网络化结构转变,部分发展较为成熟的城市群,如京津冀、长三角、珠三角等成为国土开发网络的枢纽,通过产业转移、技术合作等途径,实现更高层次的经济社会分工与协作,持续推动城市群间的协同发展。

图13

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图13中国区域经济的轴—辐式结构

Fig. 13Hub and spoke structures of regional economic development in China

5.3 空间功效与空间级联

交通设施网络通过空间收敛效应和营造空间优势,能够引导经济社会要素的有序集聚与扩散,促进各类功效空间的形成与相互作用,最终形成级序有致的网络体系[24]。具体表现在:① 支撑与保障各类功效空间,如产业园区、城市、城市群、经济发展带等的建设与增长,在其功能强化与效率提升方面发挥重要作用。② 改善各类功效空间发展的外部环境,促进彼此间的相互作用与联系,形成空间层级有序、经济社会分工协调的网络体系,如城市群即以中心城市为枢纽,不同城市间密切联系的分工协作网络。随着交通设施网络的不断成熟,中国宏观尺度上的各类功效空间结构与级联秩序将逐步趋向成熟与稳定,最终达到相对均衡的状态。① 以大都市和城市群为中心的交通优势格局将支撑与保障以城市群为主体的经济社会发展形态逐渐稳定,规划建设的“十纵十横”综合交通通道体系将促进以发展轴线为中心的国土开发结构逐渐转变为以大都市和城市群为中心的网络化国土开发结构,突出的是中西部城市群的进一步发育以及东部城市群在引领国家经济发展与参与国际分工等方面的地位强化。② 地域功能实体,如经济发展带和城市群等,受交通设施网络的能力及其所引致的集聚和扩散动力约束,空间边界和形态将逐步趋于稳定。③ 地域功能实体内部的相互依赖性和稳定性将不断增强,尤其是在当下高速铁路和城际铁路快速建设的背景下,将强化以中心城市为枢纽的轴—辐式经济社会空间联系网络,以及城市群之间的经济分工协作网络。

6 值得研究的问题

(1)交通资源的优化配置。随着中国交通建设进入以质量提升为目标的阶段,已有资源的优化调整成为交通发展的重要趋势,既包括单一交通部门内资源的优化整合,如航空公司、航运公司重组等,也涉及不同交通部门间资源的综合协调。同时,科技对交通资源配置的影响日益突出,诞生了包括共享单车、共享汽车、网络约租车等一系列交通新业态,众多出行与导航程序的发布与广泛使用使出行方式选择和路径规划更加合理。科学研判交通资源优化配置的地理效应,把握其对国家和区域交通地理格局演变的潜在影响,并从地理学视角对交通资源的优化配置提出建议,是交通地理学的应用前沿和未来研究热点。(2)交通活动的时空规律与组织模式。已有研究主要集中在客货流的发生与演化机理及其经济地理基础,缺少对个体出行和企业运输活动的关注。近年来数据收集与分析技术的发展,为基于个体和企业的交通活动空间分析提供了良好的计量基础。通过细化研究粒度,深化交通活动的时空规律与组织模式研究,探索空间相互作用的深层次机理,追求有普遍意义的科学参数,为经济社会空间组织提供科学支撑,是未来交通地理领域应重点关注的课题。

(3)交通运输与区域发展的一般性规律。交通运输与区域发展的关系始终是交通地理学关注的焦点,已有研究主要集中在交通运输对区域发展的作用,以及交通运输与经济社会空间结构形成的关系。未来在延续既有研究领域的基础上,应重点强化交通运输与区域发展的一般性规律研究,厘清交通运输与区域发展的时间—空间逻辑关系与制衡机制,在此基础上,强化预测模型与模拟技术的设计和研发,为中国交通建设与国土开发提供科学支撑。

(4)大城市与城市群交通组织的科学机理。作为人口与产业集聚的主要平台,大城市和城市群在中国经济社会空间格局中发挥着增长极和战略支撑点的重要作用,其交通建设直接影响着国土开发的效率和效益。系统研究大城市与城市群地区交通组织的空间机理,识别、评价并模拟大城市与城市群地区交通建设的地理效应,探索交通与土地、产业以及生态空间的协同组织模式,对强化区域发展驱动力,提高国土承载能力和环境容量具有重要意义。

(5)交通体制改革的地理效应。从过去40年的发展来看,交通体制改革,尤其是政企分开、投融资体制与大部制改革,直接影响着中国交通规划与建设的进程与模式,对交通地理格局的塑造发挥了重要作用。未来,体制改革仍将是中国发展的主旋律。在此背景下,全面科学地评估交通体制改革对中国交通地理格局的影响与作用机制,识别、评价并模拟交通体制改革的地理效应,是科学认知中国交通地理格局的一个全新视角,对把握中国交通地理格局的演变趋势具有重要意义。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.10.001Magsci [本文引用: 1]

本文从城市体系和城市内部两个尺度上总结交通网络与城市结构之间的关联。通过中美两国城市的实证案例,从交通网络和交通流的视角,提出了一个城市体系结构和城市内部结构研究的理论框架。其中城市的有序性是其共同理论的出发点,包括城市规模体系和城市内部人口密度空间分布的有序性,其在很大程度上决定了人类居行的空间分布模式。可采用交通网络位置决定区位优劣,从而影响城市兴衰(城际尺度)、地价高低、人口疏密(市域尺度)和出行模式等加以理论解释。城市体系分布的有序性、城市内部结构的规律性、城市间以及城市内交通网络的拓扑特征,共同影响了微观层面个体的时空间移动以及群体层面的交通流分布,从而为链接微观与宏观两个尺度的地理环境影响奠定了基础。

DOI:10.11820/dlkxjz.2014.10.001Magsci [本文引用: 1]

本文从城市体系和城市内部两个尺度上总结交通网络与城市结构之间的关联。通过中美两国城市的实证案例,从交通网络和交通流的视角,提出了一个城市体系结构和城市内部结构研究的理论框架。其中城市的有序性是其共同理论的出发点,包括城市规模体系和城市内部人口密度空间分布的有序性,其在很大程度上决定了人类居行的空间分布模式。可采用交通网络位置决定区位优劣,从而影响城市兴衰(城际尺度)、地价高低、人口疏密(市域尺度)和出行模式等加以理论解释。城市体系分布的有序性、城市内部结构的规律性、城市间以及城市内交通网络的拓扑特征,共同影响了微观层面个体的时空间移动以及群体层面的交通流分布,从而为链接微观与宏观两个尺度的地理环境影响奠定了基础。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

Magsci [本文引用: 1]

<p>以快速城市化的苏南地区为研究对象,以揭示城市扩张的过程和效应为目标,利用多时相卫星遥感影像数据,以扩张强度、扩张速度指数反映扩张过程及格局,以分形维数、紧凑度指数等反映城市形态和位序规模的变化过程,对影响苏南地区城市扩张的因素和机制进行探讨。结果表明:改革开放以来苏南地区城市扩张的热点区域发生了变化,呈现由分散到集中再到分散的过程;东西两翼地区整体扩张速度较快,东部地区的持续高速扩张推动了苏南地区“哑铃型”城镇体系格局的形成;城市形态相对紧凑,但随着时间推移有趋于不规则、不稳定、不紧凑的态势,中部地区城市紧凑度下降较大。地区生产总值、实际利用外资总量、城镇固定资产额、常住人口等的增长直接导致了城市建成区面积的扩大,全球化、区域政策、区位条件、后发优势等是影响城市扩张热点形成、变化和位序规模改变的主要原因,而沿轴线扩张主导的模式则影响了城市形态的变化</p>

Magsci [本文引用: 1]

<p>以快速城市化的苏南地区为研究对象,以揭示城市扩张的过程和效应为目标,利用多时相卫星遥感影像数据,以扩张强度、扩张速度指数反映扩张过程及格局,以分形维数、紧凑度指数等反映城市形态和位序规模的变化过程,对影响苏南地区城市扩张的因素和机制进行探讨。结果表明:改革开放以来苏南地区城市扩张的热点区域发生了变化,呈现由分散到集中再到分散的过程;东西两翼地区整体扩张速度较快,东部地区的持续高速扩张推动了苏南地区“哑铃型”城镇体系格局的形成;城市形态相对紧凑,但随着时间推移有趋于不规则、不稳定、不紧凑的态势,中部地区城市紧凑度下降较大。地区生产总值、实际利用外资总量、城镇固定资产额、常住人口等的增长直接导致了城市建成区面积的扩大,全球化、区域政策、区位条件、后发优势等是影响城市扩张热点形成、变化和位序规模改变的主要原因,而沿轴线扩张主导的模式则影响了城市形态的变化</p>

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]