, 邓祥征

, 邓祥征Spatio-temporal patterns of urban land use efficiency in the Yangtze River Economic Zone during 2005-2014

JINGui , DENGXiangzheng

, DENGXiangzheng收稿日期:2017-08-17

修回日期:2018-05-24

网络出版日期:2018-07-25

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (3377KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

中国正经历新一轮快速城镇化过程,城镇建设用地扩张侵占耕地、林地等国土空间导致区域城镇发展、农地保护和生态保育之间的矛盾日益凸显[1]。粗放的城镇土地利用模式引发诸如建设用地结构不合理、空间布局分散和土地利用效率低等国土空间问题[2]。在人多地少的基本国情下,提升城市土地利用效率成为促进区域可持续发展和国家生态文明建设的内在要求。近年来,国家出台的相关文件中指明要治理城市土地利用低效无序现象,国土资源“十三五规划”也明确提出总量和强度“双控”措施,加强对建设用地利用效益的管控[3,4]。因而,在快速城镇化进程中,如何以最小的土地资源投入获得最大的经济社会效益逐渐成为科学研究及国家战略决策关注的重点。学界针对土地利用效率开展的相关研究内容丰富、尺度多维、方法多元。研究内容大都关注利用方式相异的土地效率,如建设用地效率、耕地利用效率等,并以此为基础扩展到对土地利用生态效率,城市化效率的分析和讨论[5,6,7,8]。研究尺度涉及全国、流域、省域和城市群等各类空间范围,通过分析不同尺度效率驱动机制或空间溢出效应[9,10]来揭示区域间土地利用效率变化机理[1, 11]。研究方法分为非参数方法和参数方法两类[12,13],分别对应数据包络分析(Data Envelopment Analysis, DEA)和随机前沿分析(Stochastic Frontier Analysis, SFA)两类经典模型。前者利用线性规划的数学过程评价决策单元的相对效率,前沿面固定;后者利用生产函数精确模拟评价对象的绝对效率,考虑了不可控因素对无效率产生的影响,相比前者更有优势[14,15]。综合来看,尽管SFA模型在国内外经济或工业部门技术效率测算中被广泛的使用,但国内土地利用效率、城市化效率或生态效率的研究案例却并不多见[16,17,18]。此外,多数效率测算结果分析大都基于经济或管理视角的现象描述和机理解释,缺乏对效率地理空间形态的时间序列表达。基于此,在已有城市土地利用效率相关研究的基础上,从规避效率测算过程中不可控因素对无效率产生的影响及地理空间形态表达角度引入地均SFA方法和空间关联模型,分析2005-2014年长江经济带110个城市土地利用效率时空演变及空间关联特征,通过对城市土地利用效率精确测算和空间形态特征分析为土地资源优化配置和区域统筹发展提供实践参考。

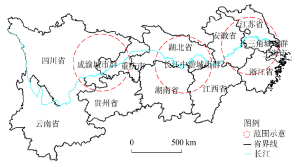

2 研究区概况

长江经济带横跨中国东、中、西三大区域,覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南和贵州11个省(直辖市),国土面积约205万km2,人口和GDP均超过全国的40%,是中国战略支撑作用最大的区域之一。由于区域间社会经济发展、自然资源条件存在较大差异,一般将长江经济带分为上游、中游和下游3个区域。其中,上游地区包括贵州、云南、四川和重庆的33个城市,中游地区包括湖南、湖北和江西的36个城市,下游地区包括安徽、浙江、江苏和上海的41个城市。该区域包含长三角城市群、长江中游城市群和成渝城市群三大国家重要城市集群地区,以及皖江城市带、黔中城市群、滇中城市群等区域性城市群。国家“十三五”规划确定长江经济带战略为中国三大区域发展战略之一,将建成具备全球影响力和先进理念输出的生态文明示范带。作为中国城镇化快速发展的区域,长江经济带生态保育、城镇化发展和农地保护的矛盾日益凸显,尤其是大量耕地和生态用地转化为建设用地对资源环境产生较大负面影响,加之城市土地资源低效利用,很大程度制约区域可持续发展。在“共抓长江大保护,不搞大开发”的理念下,以最少的土地资源消耗支撑经济社会持续发展尤为重要,重点在于提升土地利用效率。因此,本文以长江经济带为典型区,探索城市土地利用效率及其空间分异规律,为区域生态文明建设和土地优化利用提供科学支撑。3 研究方法与数据来源

3.1 指标和数据来源

本研究基于经典生产函数将劳动力、资本和土地作为基本投入指标,经济产值作为产出指标,同时结合城市土地利用特点,具体指标应充分体现非农生产活动特征[11, 17],故选取城市建设用地、财政支出、资本存量及非农从业人口作为投入指标,将能够综合反映城市经济发展水平的非农产值作为产出指标。投入产出核算数据是SFA模型分析效率的基础[16],土地、资本和劳动力的相关数据来自《中国城市统计年鉴》(2005-2014年)、《中国区域经济统计年鉴》(2005-2014年)以及各省(直辖市)2005-2014年的统计年鉴,居民消费价格指数(Consumer price index, CPI)数据来自国家统计局。城市非农产值在统计年鉴数据的基础上通过GDP平减指数法测算至2005年。城市建设用地为城市、近郊区的城镇用地总和。资本指财政支出和资本存量,其中,财政支出用CPI平减至初期年,资本存量的估算拟采用永续盘存法(Perpetual inventory system, PIM)[19],涉及当期投资指标的选择、基期资本存量的计算、折旧率的选择和投资平减4个内容[20]。劳动力为非农从业人口,是单位从业人员、私营和个体从业人员之和。以上述数据资料为基础,整理成2005-2014年长江经济带市级尺度面板数据。

3.2 研究方法

3.2.1 SFA模型 Meeusen等[21]和Aigner等[22]在20世纪70年代同时提出SFA模型是定量测算效率的有效工具。Battese等针对面板数据先后提出了改进模型,为模型设定添加了时变系数,自此SFA得到广泛的应用[23]。SFA作为分析多投入单产出的计量经济方法可以对自身参数和适用性进行检验,能有效区分统计误差项和管理误差项,避免不可控因素对无效率产生的影响,使结果更接近于实际。为了直观反映土地利用效率的内涵,本文将土地要素投入以单位面积劳动力和资本的形式体现,同时投入产出方程中充分考虑随机冲击和技术无效率的影响。基于柯布—道格拉斯生产函数对数形式构建本研究的地均投入产出SFA实证模型如下:式中:

在公式(1)为基础上,计算城市土地利用效率:

式中:LUE为城市土地利用效率,且

进一步,定量描述时间因素对土地利用无效率项

式中:

最后,对SFA模型用于本研究的适用性和科学性进行假设检验:

式中:λ是对数似然比统计量;

式中:γ用于定量分析模型误差项的数量结构,其值越接近1,表明技术无效率占误差项的比例越大;

3.2.2 空间自相关分析 空间自相关是检验某一要素的属性值是否显著地与其相邻空间点上的属性值相关联的重要指标,分为全局空间自相关和局域空间自相关(Local Indicators of Spatial Association, LISA)。全局空间相关性用来分析研究对象在全局空间内表现出的分布特征,一般通过全局Moran's I来衡量城市土地利用效率总体的空间关联程度[24],计算方法如下:

式中:I为全局Moran指数;xi、xj分别为市域i、j的城市土地利用效率观察值;

全局空间自相关不能确切表示集聚或异常发生的具体空间位置,需要用局部空间自相关方法作进一步分析,着重研究城市土地利用效率在某些局域位置上的空间相关性。本文引入LISA指数Ii作为Moran's I的局部形式,用来检验局部地区的集聚、离散效应,揭示局部每个城市土地利用效率与其相邻单元之间的空间自相关程度。其表达式为:

4 结果分析

4.1 模型估计与参数检验

基于2005-2014年长江经济带110个城市的投入产出面板数据,结合公式(1)~(6),通过地均SFA模型估计长江经济带城市土地利用效率,模型的检验结果如表1所示。一方面,单边效应似然比检验结果服从混合卡方分布,在0.01的显著性水平下通过存在技术效率项的假设,且γ的数值为0.841表明了技术无效率在误差项中占比较大。另一方面,参数系数的T检验值均大于0.01显著性水平下的临界值,说明在99%的置信度上参数估计是准确的。综上,本文引入地均SFA测算城市土地利用效率是适用和科学的。此外,参数Tab. 1

表1

表1随机前沿生产函数方程估计结果

Tab. 1Estimation of stochastic frontier production function

| 参数 | 估计结果 | 标准差 | T检验值 |

|---|---|---|---|

| β0 | 3.917*** | 0.282 | 13.91 |

| β1 | 0.171*** | 0.021 | 8.25 |

| β2 | 0.362*** | 0.024 | 15.04 |

| β3 | 0.221*** | 0.016 | 14.07 |

| σ2 | 0.095*** | 0.011 | 9.95 |

| γ | 0.841*** | 0.014 | 62.12 |

| μ | 0.566*** | 0.025 | 23.03 |

| η | 0.061*** | 0.003 | 22.39 |

| 对数似然值 | 521.31 | 单边效应似然比检验 | 1494.07 |

新窗口打开

4.2 土地利用效率测算结果

在模型适用性和可靠性检验的基础上,由公式(2)得出长江经济带2005-2014年110个城市土地利用效率,且根据期中2010年的城市土地利用效率数据通过自然断点法将其从高到低分为4类,并类推到其他9个年份(图2),进而分析长江经济带城市土地利用效率的时空格局特征。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1长江经济带地理位置

-->Fig. 1General view of the Yangtze River Economic Zone

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2长江经济带城市土地利用效率时空格局

-->Fig. 2Spatio-temporal patterns of urban land use efficiency in the Yangtze River Economic Zone

-->

在时间尺度上,长江经济带2005年、2008年、2011年和2014年城市土地利用效率的均值分别是0.344、0.407、0.469和0.53,呈现出明显的上升趋势,效率均值累计提升率为54.07%。2005年城市土地利用效率值超过0.59(一类)的市域共4个,主要出现在下游长三角地区;到2008年城市土地利用效率为一类的市域共8个,相对基期年小幅增加;2011年效率为一类的市域共19个,主要分布在长三角城市群和长江中游城市群;2014年效率高值区从上海、武汉等城市开始向外围扩散,共32个城市,占比升至29.09%,尽管逐年增速明显,但具备上升潜力的城市仍然较多。2005-2014年土地利用效率增长较快的城市分布在云南和安徽,这些上游和中游城市土地利用效率基数较小,提升潜力较大;效率增长缓慢的城市集中在江苏和浙江,东部地区城市土地利用效率相较其他城市增速慢。2005-2014年间长江经济带上中下游土地利用效率累计增长率分别为65.54%、56.53%、45.82%,土地利用效率的整体差异正在逐渐缩小。这一结论与近年来国内外研究中国经济转型和城镇化发展的研究结论以及土地利用效率区域差异增大等观点不同[25,26]。单从GDP、城市化率等指标来看,研究区东、中和西部的差异正在逐步扩大,尽管土地利用效率空间非均衡性特征显著,但其空间分布差异并没有被进一步拉大。主要原因是:一方面土地利用效率不包含影响经济发展的非观测因素,更多体现城市发展过程中土地资源投入的内在贡献;另一方面,尽管受到地理条件和土地管理政策的有效约束,但各类城市的粗放增长方式仍未得到彻底转变,导致城市间效率值在未达到最优的情况下差异缩小。

在空间格局上,研究区城市土地利用效率呈现“条块状”分布特征,从东向西逐步递减,不仅省内、省际差异显著,上中下游的差异也较大。东部上海和苏州的效率居于研究区最高水平,这与该地区资本投入、劳动力配置相对合理,土地利用集约程度高有关。中部武汉、长沙、常德和襄阳效率值位居该区域前列,这些城市均为区域中心,劳动力丰富、资本充足,土地利用经济效益良好。西部成都和重庆的土地利用效率值相比中部和东部同级别城市仍有一定差距,需要提升城市存量建设用地开发的投资水平。研究区土地利用效率均值低于下游地区,略高于上游和中游地区,下游地区土地利用效率均值一直高于上、中游。图3将上、中和下游城市土地利用效率值和非农产值进行耦合分析,非农产值高的城市土地利用效率值也高,上、中游地区基本包含4类土地利用效率,反映出上、中游区内发展协调性差。从三大城市群2014年土地利用效率值来看,长三角城市群最高,效率均值为0.624;成渝城市群次之,效率均值为0.521;长江中游城市群最低,效率均值为0.484。总的来说,在一定投入水平和技术条件下,不同区域城市劳动力、资本和建设用地投入的实际产出与潜在产出之间存在差距造成了土地利用效率的空间差异,投入要素空间配置不合理导致了城市土地资源的浪费,这也说明研究区土地利用效率具有较大的提升潜力。当前应进一步厘清城市土地利用效率地理空间形态,揭示其空间关联特征,为区域统筹发展的政策支撑体系构建提供参考。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图32005-2014年间长江经济带上中下游城市土地利用效率和非农产值

-->Fig. 3Urban land use efficiency and non-agricultural GRP in the Yangtze River Economic Zone during 2005-2014

-->

4.3 土地利用效率空间关联特征分析

为揭示长江经济带城市土地利用效率空间显性形态特征,以10期城市土地利用效率为基础,利用GeoDa平台进行空间关联特征分析,刻画城市土地利用效率与其邻域之间的关系(图4)。斜率Moran's I值范围在-1到1之间;越接近-1,负相关越强烈;越接近1,正相关越强烈;接近0,则表明不存在空间聚集性。4个象限中的第Ⅰ、Ⅲ象限表示H-H(高—高)集聚与L-L(低—低)集聚,第Ⅱ、Ⅳ象限表示H-L(高—低)异常与L-H(低—高)异常。10年间研究区城市土地利用效率Moran's I均大于0,且逐年上升,说明土地利用效率在空间上存在正相关性,且正相关集聚特征逐年增强。很多点落在Ⅰ、Ⅲ象限,表明长江经济带效率值呈现H-H和L-L聚集特征,即土地利用效率高值城市与周边的高值城市发生空间聚集现象,低值城市与周边的低值城市发生聚集现象。落入Ⅱ、Ⅳ象限的点数相对Ⅰ、Ⅲ象限少,说明较少出现周边城市土地利用效率与自身效率值明显差异的情况。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图42005-2014年长江经济带城市土地利用效率Moran’s I散点图

-->Fig. 4Moran's I scatter diagram of urban land use efficiency in the Yangtze River Economic Zone during 2005-2014

-->

全局空间自相关指数Moran's I是一个区域整体度量指标,仅反映单元与周边空间关联的平均程度。为了确定土地利用效率局部空间集聚或异常的空间位置,本文采用局部自相关分析方法进行分析,绘制土地利用效率在0.05显著性水平下的LISA空间形态(图5)。由于研究为长时间序列,加之研究区土地利用效率的空间相关性逐年增强,因此本文选取初期2005年和末期2014年土地利用效率分析其局域空间关联特征的变化情况。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52005年和2014年长江经济带城市土地利用效率LISA空间形态

-->Fig. 5LISA cluster map of urban land use efficiency in the Yangtze River Economic Zone in 2005 and 2014

-->

在0.05的显著性水平下,H-H集聚区主要集中在下游的上海、江苏和浙江等省,长三角经济发展水平高,建设用地基础条件良好、资本富余、非农劳动人口充足,城市土地利用效率提升至较高水平。这些城市自身和周边城市的土地利用效率值高,相邻城市效率值差异较小,对周围城市有显著的正向影响。需要指出的是:2005-2014年间云南省内呈现出H-H区,土地利用效率高的昆明市与周边的城市呈现空间聚集现象,这是以往城市土地利用效率研究未曾揭示的现象,原因是:一方面,昆明及其周边城市劳动力和资本配置合理,促使土地利用效率接近生产前沿面;另一方面,作为中国山地城市建设的示范区域,城市发展对建设用地投入依赖程度小,在城市建设用地投入有限的情况下仍能保障一定规模的经济产出,形成了H-H集聚区。10年间城市土地利用效率H-H集聚范围在下游出现小幅扩张,其他区域基本未发生明显变化。L-L集聚范围也有小幅延伸,L-L类型区分布在安徽、四川和云南等省的内陆城市,区位条件相对较差,从业劳动人口结构不合理,工业经济效益不佳,单位建设用地经济产出低,城市自身和周边城市的土地利用效率值都较低,呈现效率低值的空间正相关。H-L聚集区出现在贵州遵义市,该市与相邻城市效率差异程度大,其自身土地利用效率较高,而周边城市土地利用效率值偏低。L-H集聚区出现在安徽宣城市,说明该市自身土地利用效率较低,而周边城市土地利用效率值较高,相邻城市效率值空间差异度大,10年间H-L和L-H聚集范围未发生明显改变。综合而言,长江经济带城市土地利用效率局域关联呈现“小集聚大分散”现象,长江经济带上中下游的协调发展仍有待进一步加强。因此,在长江经济带的后续发展规划中,应严格控制城市新增建设用地规模,转变“摊大饼”式的城市发展模式,发掘城市存量建设用地,增强城市之间的联动发展,突出带动作用,有效促进长江经济带统筹协调发展。

5 结论与讨论

在综合考虑随机冲击和土地利用无效率的基础上构建了地均投入产出SFA模型,测算了10期长江经济带城市土地利用效率,并建立空间关联特征模型对长江经济带城市土地利用效率进行长时间序列的地理空间形态表达,得出了一些与以往研究不同的结论,这对长江流域城市土地利用效率研究是有价值的补充。研究表明:①地均投入产出SFA模型通过对参数和模型本身进行检验,证明了该方法框架在本研究中的科学性。相比非参数模型充分考虑了随机冲击(

长江经济带2005-2014年间土地利用效率的整体差异正在逐渐缩小,这一结论与近年来国内外研究中国经济转型和城镇化发展的研究结论以及土地利用效率区域差异增大等观点不同。单纯从GDP等经济指标来看,研究区东、中和西部的差异正在逐步扩大,尽管土地利用效率空间非均衡性特征显著,但在基础地理条件和土地管理政策的约束下,其空间分布差异并没有被进一步拉大。在空间关联特征方面,长期以来云南省内土地利用效率高的昆明市与周边的城市呈现H-H聚集现象,这也是以往研究成果未曾揭示的现象,除了劳动力和资本配置较为优化外,昆明及其周边城市作为中国西南“城镇上山”的主要区域,在城市扩展空间有限的情况下,单位面积的土地经济产出较高促进了H-H集聚区形成。

长江经济带作为国家生态文明建设的先行示范带、创新驱动带、协调发展带具有重要理论和实践研究价值。本文科学评估了城市土地利用效率,有效揭示了不同时段的效率地理空间形态特征。土地资源利用效率评估作为一项系统工程,除城市建设用地效率外,生态要素投入效率和耕地生产效率也是区域统筹协调发展研究的重要内容。因此,基于本文的研究成果和相关结论,开展上述三类效率之间权衡分析,厘清它们之间的时空耦合机制,可为国家和区域土地资源优化配置和统筹协调发展提供全面的决策参考。

The authors have declared that no competing interests exist.