,1,2, 穆学青3, 丁正山

,1,2, 穆学青3, 丁正山 ,1,2, 明庆忠4

,1,2, 明庆忠4The coordination pattern of tourism efficiency and high-speed transportation: A case study of 41 cities in the Yangtze River Delta

GUO Xiangyang ,1,2, MU Xueqing3, DING Zhengshan

,1,2, MU Xueqing3, DING Zhengshan ,1,2, MING Qingzhong4

,1,2, MING Qingzhong4通讯作者:

收稿日期:2020-05-8接受日期:2020-09-22网络出版日期:2021-04-10

| 基金资助: |

Received:2020-05-8Accepted:2020-09-22Online:2021-04-10

作者简介 About authors

郭向阳(1990-),男,河南开封人,博士研究生,主要从事旅游地理与旅游规划研究。 E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (4841KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

郭向阳, 穆学青, 丁正山, 明庆忠. “交旅”融合下旅游效率与高速交通协调格局研究——以长三角41市为例. 地理研究[J], 2021, 40(4): 1042-1063 doi:10.11821/dlyj020200390

GUO Xiangyang, MU Xueqing, DING Zhengshan, MING Qingzhong.

1 引言

交通是旅游系统的重要组成部分,是旅游业发展水平的重要标志[1]。依据新经济地理理论[2],交通运输流是人流、物流、信息流、技术流、资金流等空间流动的主要载体和具体表现形式,尤其是高速交通的区位空间效应、产业集聚效应和旅游者效应不仅能够增大资源要素流的运输规模,而且对资源要素空间传导、组织与配置效率产生重要影响。Leiper的经典旅游空间系统三元要素认为旅游交通是驱动旅游产业发展的先决条件[3]。因此,旅游交通与目的地旅游产业效率关系密切。在优质旅游发展背景下,中国旅游业增长方式正处于粗放型向集约型转变的关键阶段,高质量旅游产品有效供给不足,低质量和无效供给过剩现象日益明显[4]。同时,《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号)文件明确指出,旅游业发展要以“转型升级、提质增效”为主线,更强调旅游业发展“质”的提升。随着交通和旅游业的快速发展,尤其是随着交通运输部与原国家旅游局等六部门《关于促进交通运输与旅游融合发展的若干意见》的发布实施,交通和旅游融合(简称“交旅融合”)已经成为新的行业热点和发展趋势。2019年中共中央、国务院印发的《交通强国建设纲要》更加明确提出了交通与旅游融合发展的方向和趋势。以速度改变为特征的高速交通所产生的“时空收敛”效应和“组织-空间协同”效应正成为重构区域旅游空间结构,塑造区域通道及发挥门户效应的重要动力[5]。因此,准确理解高速交通与旅游发展的机理内涵,揭示高速交通与城市旅游质量的空间关系,将有利于实现二者的高质量融合发展。旅游发展与高速交通的关系是国内外****关注的热点。鉴于高速交通与旅游业的密切关系,学界基于不同切入视角探讨了高速交通对旅游发展的影响效应,具体包括以下五方面:① 高速交通开通能够压缩旅游节点或景点间的旅行时间。例如蒋海兵等探讨了2020年中国高铁网络影响下旅游景点可达性格局,发现高铁服务带来了时空压缩效应,极大增强了景区的吸引力[6];此外,Tsiotas等研究了希腊周边小型机场在区域旅游业发展中的积极作用[7]。② 高速交通对旅游流空间流向、旅游需求及游客行为方式的影响。诸多研究表明,高速交通可以提高游客出行频率,并改变游客出游行为方式[8,9,10,11,12,13,14,15]。例如张文新等探讨了高速铁路对南京市旅游的影响发现,高铁增加了游客路线选择机会、扩大了游客旅行范围并提高了其出游频率[13];Ure?a等认为高铁不仅带来了游客数量增长,还引发了新的旅游需求,促使旅游者出游行为和旅游形式都发生重要变化[14]。此外,吴晋峰等认为中国航空国际网络对入境旅游流具有决定性影响[15]。③ 高速交通对旅游客源市场及投资环境的影响。例如Krugman认为会展业在大西洋高铁开通前仅局限于本地区范围内发展,而高铁开通后勒芒城会展业影响到整个国家乃至国际市场[16];王缉宪等认为高铁建设有力地带动了旅馆、百货店等服务业和不动产开发,促进了高铁沿线旅游休闲产业繁荣,同时增强了本地旅游投资吸引力[17]。④ 高速交通对目的地旅游空间结构的影响[18,19]。例如王绍博等运用GIS空间分析方法测度高铁对东北城市旅游交通可达性的影响发现,高铁推动了东北地区“同城化”进程[18];Huang等利用消费者效用和旅行概率理论,通过构建旅游空间重力模型,发现长三角高速铁路开通强化了城市群旅游的“核心-外围”结构[19]。⑤ 高速交通加剧了旅游目的地间的立体竞争[20,21]。例如Gao等认为高铁连接度提升相对减少了游客在核心城市周边住宿花费,降低了外围地区的旅游效益,加剧了城市中心与外缘地带旅游发展的不均衡现象[20]。综上,现有研究丰富了高速交通与旅游业关系的研究内涵与方法体系,但仍存在以下不足:① 以往研究大多侧重于高速交通与旅游效益、游客行为方式、旅游可达性、旅游客流及旅游空间结构的关系识别,关于高速交通网络改善与旅游效率耦合机理及二者协调度时空分异特征的研究仍较为薄弱;② 鲜有文献测度高速交通与旅游效率的耦合协调度,且欠缺对不同高速交通方式优势度与旅游效率的关系进行揭示。在优质旅游发展背景下,上述学术问题的探讨对科学探究高速交通与旅游效率耦合机理内涵及互动效应具有重要理论与实践意义。

2020年4月,国家发展改革委、交通运输部印发的《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》明确指出:“积极推进运输服务与旅游融合发展”。更加强调了交通与旅游融合发展的积极意义。在近年来以效率为主导的产业经济结构调整、新旧动能转换的宏观背景下,作为国民经济新兴支柱产业的旅游业效率无疑已成为优质旅游发展的“卡脖子”问题。长三角旅游业正处于由高速增长向高质量、集约化发展转变阶段,以高速铁路、民航、高速公路为代表的高速交通优势度空间格局不断重构,其高效、便捷、舒适、安全等技术优势和高速度、大运量、公交化的运输组织形式,势必对城市旅游要素流的空间流动路径与配置效率产生重要影响。在交通强国战略和中国旅游业由粗放式增长向优质旅游发展转型的时代背景下,长三角城市旅游效率与高速交通是否存在长期稳定的互动关系?二者协调度时空特征及空间关联模式如何?不同高速交通功能属性对旅游效率影响的边际效应怎样?鉴于此,本文以长三角41市为研究对象,基于多源异构数据构建高速交通与旅游效率评价指标体系,在采用VAR模型验证旅游效率与高速交通互动关系,系统构建二者耦合机理基础上,综合采用TOPSIS方法、Bootstrap-DEA模型和耦合协调模型测度长三角41市2005—2016年旅游效率与高速交通的耦合协调度,并运用核密度曲线、ArcGIS趋势面和探索性空间数据分析方法,从时空异质性视角解析长三角地区旅游效率与高速交通协调度的趋势特征、区域差异、时空演化规律及空间关联模式,同时揭示不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应。一方面,有利于科学辨识高速交通与旅游效率协调存在的瓶颈问题;另一方面,在构建国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下,为区域高速交通系统规划与优质旅游发展提供借鉴。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究区概况

依据《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,长三角地区包括上海、江苏、浙江与安徽三省一市,共计41个城市单元。长三角位于长江经济带横向发展战略与沿海经济轴纵向发展战略的“T”字型交汇节点,是中国经济社会发展的重要战略区域(图1)。截至2016年底,长三角拥有5A级旅游景区50家,占全国旅游景区总量的23.69%;星级酒店和旅行社数量分别达到1751家和6623家,各占全国总量的17.76%和23.71%;旅游总收入和旅游接待总人次从2005年的5095.22亿元和4.49亿人次分别增长至2016年的27168.42 亿元和21.03亿人次,年均分别增长16.43%和15.07%。长三角地区是中国快速交通网络最为密集的区域之一,基本形成了带动区域整体发展的综合立体式交通网络格局。沪渝高速、杭瑞高速、长深高速、沪昆高速和沈海高速等主要高速公路轴线先后建成通车,高速公路通车里程达14087 km,占全国高速公路总里程的五分之一以上;京沪高铁、宁合高铁、沪宁城际高铁、宁杭城际高铁等多条高速铁路汇聚,高速铁路营运里程达2708 km,约占全国高铁总运营里程的12.31%;此外,拥有上海浦东、上海虹桥、南京禄口、杭州萧山、宁波栎社、合肥新桥等多个大中型民航机场,其中4E等级及其以上等级机场数量占43.48%,逐步形成立体互联的复合式快速交通网络格局。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图1长三角地区区位图

Fig. 1Location of the Yangtze River Delta

2.2 研究方法

2.2.1 TOPSIS方法 TOPSIS方法是Hwang和Yoon在1981年提出的一种多目标决策分析方法[22]。其原理为:通过计算设计测评对象的正、负理想解,建立测评对象与正、负理想解之间距离的二维数据空间,并对评价方案与正理想解和负理想解进行比较,若评价对象最接近正理想解,同时最远离负理想解,则为最好[5]。本文使用TOPSIS方法测度长三角41个城市的高速交通优势度。其计算过程如下:(1)利用极差标准化方式进行数据处理,将标准化后的指标矩阵与熵权法确定的权重矩阵相乘,得到加权规范化评价矩阵Y:

式中:rmn表示标准化后第m年的第n个指标;ω指权重。

(2)确定正、负理想解:

式中:Y+表示第j个指标在i年内的最大值,Y+是正理想解,即可选择的最理想方案;Y-表示第j个指标在i年内的最小值,Y-为负理想解,即最差方案。

(3)各指标到正理想解及负理想解的距离:

式中:Dj+表示第j个指标和yj+的距离;Dj-表示第j个指标和yj-的距离。

(4)计算贴近度:

式中:Cj介于0到1之间,能够综合反映出Dj+和Dj-两个距离指标所反映评价对象的稳定状态,Cj值越大,表明评价对象越接近理想解,高速交通优势度越高。

2.2.2 修正的DEA模型 传统DEA模型在对小样本估计时往往会忽略统计检验问题,并对样本评价产生偏差,而Bootstrap-DEA模型(修正DEA模型)可以通过重复抽样来模拟数据的生成过程,以此修正样本估计结果中存在偏差问题,弥补了传统DEA模型的不足[23]。因此,本文采用Bootstrap-DEA模型测度长三角各城市旅游效率。具体操作步骤参见曹芳东等的研究[23]。

2.2.3 VAR模型:旅游效率与高速交通关系验证 VAR模型是1980年由克里斯托弗·西姆斯(Chtistopher Sims)提出的向量自回归模型,即把系统中每一个内生变量作为系统中所有内生变量滞后项的函数来构建模型。本文采用VAR模型验证旅游效率与高速交通优势度的相互作用关系。其步骤如下:首先,运用单位根检验各变量面板数据序列的平稳性;其次,运用Johansen Fisher协整检验方法检验变量间协整关系,探讨变量间是否存在长期均衡;最后,若变量间存在长期均衡关系,则构建面板数据误差修正模型(PVECM)来确定这种关系是正向影响还是负向影响,并测算其影响强度。具体方法的数理学逻辑详见曹炳汝等的研究[24,25]。

2.2.4 耦合协调模型 耦合度是表征两个或两个以上系统间相互影响、相互作用程度的参数。参考相关研究成果并结合研究实际,构建旅游效率与高速交通优势度耦合度模型,其公式如下:

式中:C为旅游效率与高速交通优势度耦合度,C∈[0, 1],C值越大,系统间耦合性越好;TE、HST分别为旅游效率与高速交通优势度评价值(下同);k为调节系数,一般2≤k≤5,因本文的耦合度模型由两个子系统构成,故k值取2。

由于耦合度只能反映旅游效率与高速交通优势度交互作用的强弱程度以及整个系统的发展状态是否为有序或无序,而不能反映旅游效率与高速交通优势度整个系统综合效益或功能的大小[26]。需构建耦合协调度模型,其计算公式如下:

式中:D为旅游效率与高速交通优势度的耦合协调度;T为二者的综合调和指数;α、β为待定系数,且α+β=1,旅游效率与高速交通优势度两个系统同等重要,故α=β=0.5。

2.2.5 非参数核密度估计 非参数Kernel核密度估计是采用卷积平滑曲线刻画不均衡分布的实用方法,能够以连续密度曲线来反映随机变量的分布形态,较直方图而言估计结果的连续性更好。其表达式为[27]:

式中:f(x)为旅游效率和高速交通优势度协调度概率密度函数的估计;n为样本数;k为核函数;h为窗宽;

2.3 评价指标体系构建与数据来源

2.3.1 高速交通优势度评价指标构建 随着现代社会经济的快速发展,单一交通运输方式已无法满足人们出行及物流运输量日益攀升的需求,打造成熟、高效、完善的综合高速交通运输系统已是必然趋势[28]。科学全面地构建高速交通优势度(HTS)评价指标,有利于切实把握交通供给质量空间差异和促进交通网络供给结构优化及复合式交通联运能力提升。首先,本文高速交通优势度评价指标纳入了日停靠高铁列车数量、站点数、客运站数量等大数据指标,体现了快速交通动态性、流动性的特质,契合Castells“流空间”理论内涵,同时克服了传统数据类型静态表征的不足。其次,在征求相关专家意见和参考相关研究成果基础上[29,30],遵循全面性、系统性、动态性和可比性原则,系统构建了集成高速铁路、高速公路和民航运输多种高速交通方式于一体的综合高速交通优势度评价指标体系,以便科学考量不同高速交通组合效应在促进旅游业发展中的联动作用。第三,以往研究大多忽略了交通站点、换乘便捷度、旅游主客体供需关系等对交通优势度的影响。《关于加快推进旅客联程运输发展的指导意见》和《长江三角洲地区交通运输更高质量一体化发展规划》均明确指出“推进旅客联程运输发展,鼓励开展空铁、公铁等联程运输服务”。这体现更加注重提高游客出游效率和便捷性,同时注重发挥各种交通运输方式的比较优势、提高客运综合运输组合效率。故本文将供需关系、换乘便捷度等表征旅客联程运输维度的指标纳入高速交通优势度评价体系,评价指标具有较好的政策衔接性与实效性。综上,本文综合高速交通优势度主要包括线路规模、场站设施、运输设备、供需关系、换乘便捷性5个维度。其中,① 线路规模是衡量区域高速交通通达性、连接度与覆盖规模的重要维度,是区域间物质要素流空间流动与传导的重要支撑;② 场站设施规模表征区域高速交通枢纽对旅游要素流空间集聚与扩散能力,是旅游要素流集合、扩散的中转枢纽;③ 交通运输设备是要素流空间配置与组织的载体与依托,本研究主要涉及飞机、高铁和汽车等与旅游发展密切相关的运输服务设备;④ 供需关系表征高速交通设施供给与当地居民出行(出游)需求的比例均衡关系,旅游主客体供需两端匹配协调均衡是提升交通运输效率和游客出行满意度的重要途径;⑤ 换乘便捷度表征不同高速交通方式之间的衔接紧密程度与接驳便捷度,是提升交通运输中转效率的重要环节。具体指标层见表1。

Tab. 1

表1

表1高速交通优势度评价指标体系

Tab. 1

| 目标层 | 子系统 | 准则层 | 指标层(编号) | 指标测算(单位) |

|---|---|---|---|---|

| 高速交通优势度(HTS) | 高速公路(A) | 线路规模(A1) | 高速公路里程占比(A11) | 高速公路通行里程占等级公路总里程规模的比例(%) |

| 高速公路路网密度(A12) | 高速公路通车里程÷i地区国土面积(km/km2) | |||

| 高速公路集聚度(A13) | 采用区位商公式测算。即[(本地高速公路里程÷本地公路总里程)]÷[(长三角高速公路里程÷长三角公路总里程)](%) | |||

| 场站设施(A2) | 高速公路进出口数量(A21) | 由高德地图交通大数据系统及电子地图整理(个) | ||

| 高速公路服务区数量(A22) | 由高德地图交通大数据系统及电子地图整理(个) | |||

| 城市客运站数量(A23) | 由高德地图交通大数据系统及电子地图整理(个) | |||

| 运输设备规模(A3) | 万人公共客运汽车数量(A31) | 由《中国城市统计年鉴》整理(辆/万人) | ||

| 万人民用汽车拥有量(A32) | 由《中国城市统计年鉴》整理(辆/万人) | |||

| 供需关系(A4) | 万人高速公路路口与人均客运站数量加权求和(A41) | 表征高速公路场站设施供给与当地居民日常出行需求的关系。即[(高速公路进出口数量÷城市常住人口数量)+(城市客运站数量÷城市常住人口数量)](个/万人) | ||

| 换乘便捷度(A5) | i地区各高速公路进出口与最近高铁站、民用机场的平均通勤时间T分段计分(A51) | 若平均通勤时间T<60 min赋2分;60 min≤T<90 min赋1.5分;90 min≤T<150 min赋0.5分;150 min≤T赋0分(分)。通勤时间结合《中华人民共和国公路工程技术标准(JTG B01-2014)》规定的公路时速设计标准,设定高速、国道、省道的平均行车速度为120 km/h,100 km/h和80 km/h(下同) | ||

| 高速铁路(B) | 线路规模(B1) | 高铁里程占比(B11) | 高速铁路通车里程占铁路运营总里程的比例(%) | |

| 高铁路网密度(B12) | 高速铁路通车里程÷i城市国土面积(km/km2) | |||

| 场站设施规模(B2) | 高铁站点数量(B21) | 由高德地图交通大数据系统及百度地图整理(个) | ||

| 高铁站点密度(B22) | i城市高速铁路站点数量÷i城市国土面积(个/km2) | |||

| 二等级及以上站点比例(B23) | 数据源自高德地图交通大数据系统及百度地图,并根据《全国铁路车站等级核定办法》对铁路站点等级的划分标准整理(%) | |||

| 运输设备(B3) | 日停靠高铁列车数量(B31) | 依据中国铁路12306官网、极品时刻表、路路通时刻表、盛名时刻表及各年份《全国铁路旅客列车时刻表》查询整理 | ||

| 供需关系(B4) | 人均停靠高铁数量(B41) | 停靠高铁车次数量与常住人口数量之比 | ||

| 换乘便捷度(B5) | i城市各高铁站与最近汽车客运站、民航机场的平均通勤时间T分段计分(B51) | 若平均通勤时间T< 60 min赋2分;60 min≤T<90 min赋1.5分;90 min≤ T<150 min赋0.5分;150 min≤ T赋0分(分) | ||

| 民航运输(C) | 线路规模(C1) | 定期航班航线里程(C11) | 依据《民航机场生产统计公报》《从统计看民航》整理(km) | |

| 场站设施(C2) | 机场飞行区等级(C21) | 依据航空民航标准-MH 5001-2013《民用机场飞行区技术标准》划分的飞行区等级分段赋值。即3C级、4C级、4D级、4E级和4F级机场分别赋2、4、6、8、10分 | ||

| 运输设备(C3) | 年末飞机起降架次(C31) | 依据《民航机场生产统计公报》整理(架次) | ||

| 民航运输大中型客机比例(C32) | 表征城市航空运输设备对商载人次规模与远距离飞行的支撑作用强度。即(大中型飞机数量÷飞机总数量)×100%(%) | |||

| 供需关系(C4) | 人均飞机起降架次(C41) | 表征民航运输设施供给与当地居民日常出行需求的比例均衡关系。即年末城市飞机起降架次总量÷城市常住人口数量(架次/人) | ||

| 换乘便捷度(C5) | i城市各民航机场与最近汽车客运站、高速铁路站点的平均通勤时间T分段计分(C51) | 若平均通勤时间T<60 min赋2分;60 min≤ T<90 min赋1.5分;90 min≤T<150 min赋0.5分;150 min≤T赋0分(分) |

新窗口打开|下载CSV

2.3.2 旅游效率评价指标构建 旅游效率(TE)是对旅游发展方式集约程度的衡量,是表征城市旅游内涵式增长和可持续发展的重要内容[4]。投入要素方面,古典经济学理论认为资金、劳动力和土地是最基本的生产要素[31],资本是城市旅游活动顺利开展和基础设施建设的重要支撑。参考相关研究[32],选用旅游吸引物、旅游接待设施作为旅游业资本要素指标;劳动力要素是城市旅游生产要素的重要组成部分,采用第三产业从业人员数量表征劳动力[33];因旅游生产活动受土地因素的制约较小,且其用地面积数据难以准确获取,以往研究往往将其舍弃[31,32,33]。产出指标方面,旅游产出包括经济效应、社会效应和生态效应,但生态效应并不仅仅是旅游业的影响,只有旅游收入和旅游人次是旅游业的直接产出[34]。因此,选取旅游总收入和旅游接待总人次表征旅游产出要素。指标选取结果见表2。

Tab. 2

表2

表2旅游效率指标描述性统计结果

Tab. 2

| 指标维度 | 具体要素 | 具体指标 | 最大值 | 最小值 | 均值 | 标准差 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 投入指标 | 旅游吸引物 | 3A级及以上等级景区数量(家) | 98 | 0 | 16.12 | 15.25 |

| 旅游接待 基础设施 | 星级酒店数量(家) | 351 | 4 | 61.12 | 57.25 | |

| 旅行社数量(家) | 1261 | 15 | 136.58 | 175.44 | ||

| 劳动力 | 第三产业从业人员数量(万人) | 871.29 | 16.52 | 118.62 | 108.36 | |

| 产出指标 | 经济效益 | 旅游总收入(亿元) | 3871.30 | 4.96 | 367.04 | 544.85 |

| 客流规模 | 旅游接待总人次(万人次) | 30475.37 | 103.24 | 3141.57 | 3823.77 |

新窗口打开|下载CSV

2.3.3 数据来源 本文研究数据分为两类。其中,交通类数据源于高德交通大数据系统、OpenStreetMap(https://www.openstreetmap.org/)、《中国交通地图册》、中国铁路12306官网(

旅游及经济类数据源于相应年份的《中国区域经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》以及长三角41个城市的《国民经济与社会发展统计公报》。研究底图源自国家测绘地理信息局标准地图服务网站(

Tab. 3

表3

表32005—2016年长三角旅游效率与高速交通耦合协调度测算结果

Tab. 3

| 城市 | 2005年 | 2010年 | 2016年 | 城市 | 2005年 | 2010年 | 2016年 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 上海市 | 0.3562 | 0.4139 | 0.4866 | 衢州市 | 0.1411 | 0.1725 | 0.1921 |

| 南京市 | 0.2488 | 0.2969 | 0.3478 | 舟山市 | 0.1453 | 0.1856 | 0.2239 |

| 无锡市 | 0.2315 | 0.2579 | 0.2838 | 台州市 | 0.1723 | 0.2095 | 0.2145 |

| 徐州市 | 0.1840 | 0.2229 | 0.2531 | 丽水市 | 0.1113 | 0.1524 | 0.1936 |

| 常州市 | 0.1526 | 0.2070 | 0.2677 | 合肥市 | 0.1983 | 0.2386 | 0.3098 |

| 苏州市 | 0.2807 | 0.3308 | 0.3689 | 芜湖市 | 0.1404 | 0.1697 | 0.2104 |

| 南通市 | 0.1655 | 0.1908 | 0.2297 | 蚌埠市 | 0.1267 | 0.1548 | 0.1723 |

| 连云港市 | 0.1621 | 0.1915 | 0.2126 | 淮南市 | 0.1211 | 0.1481 | 0.1781 |

| 淮安市 | 0.1419 | 0.1733 | 0.2017 | 马鞍山市 | 0.1181 | 0.1582 | 0.2059 |

| 盐城市 | 0.1373 | 0.1689 | 0.1974 | 淮北市 | 0.1307 | 0.1330 | 0.1567 |

| 扬州市 | 0.1798 | 0.1911 | 0.2275 | 铜陵市 | 0.1096 | 0.1499 | 0.2007 |

| 镇江市 | 0.1559 | 0.1932 | 0.2265 | 安庆市 | 0.1358 | 0.1739 | 0.2008 |

| 泰州市 | 0.1504 | 0.1712 | 0.2079 | 黄山市 | 0.1684 | 0.2088 | 0.2363 |

| 宿迁市 | 0.1352 | 0.1548 | 0.1866 | 滁州市 | 0.1221 | 0.1720 | 0.2065 |

| 杭州市 | 0.2336 | 0.2684 | 0.3237 | 阜阳市 | 0.1239 | 0.1825 | 0.2021 |

| 宁波市 | 0.2195 | 0.2441 | 0.2800 | 宿州市 | 0.1044 | 0.1272 | 0.1621 |

| 温州市 | 0.2004 | 0.2315 | 0.2422 | 六安市 | 0.1042 | 0.1709 | 0.2006 |

| 嘉兴市 | 0.1937 | 0.2281 | 0.2721 | 亳州市 | 0.0877 | 0.1269 | 0.1555 |

| 湖州市 | 0.1464 | 0.1755 | 0.2374 | 池州市 | 0.1214 | 0.1875 | 0.2319 |

| 绍兴市 | 0.2013 | 0.2481 | 0.2603 | 宣城市 | 0.0924 | 0.1557 | 0.1914 |

| 金华市 | 0.1760 | 0.2180 | 0.2157 | 均值 | 0.1623 | 0.1983 | 0.2331 |

新窗口打开|下载CSV

3 旅游效率与高速交通互动关系检验

本文研究主线遵循“互动关系检验→耦合机理构建→耦合协调度时空格局特征探究”的研究思路。验证旅游效率与高速交通是否存在长期均衡及因果关系,是构建二者耦合机理和探究二者耦合协调度时空变化特征的前提,耦合机理构建是探查旅游效率与高速交通耦合协调度时空特征的理论基础。首先,为了消除异方差的影响,分别对旅游效率与高速交通优势度的面板数据进行对数化处理,得到lnTE(旅游效率)和lnHST(高速交通优势度)。为避免建立的模型出现伪回归现象,本文选择应用较多的LLC、IPS、ADF-Fisher和PP-Fisher四种面板单位根检验方法对变量进行检验[35],并采用SIC准则确定滞后阶数。由表4结果表明,变量lnTE和lnHST的四种单位根检验统计量均未通过10%显著性水平检验,说明变量lnTE和lnHST均为非平稳序列数据,需要进行差分直至平稳。对lnTE和lnHST进行一阶差分后再次进行单位根检验,结果显示lnTE和lnHST序列均在1%水平上显著,即两个变量都具有一阶单整性,表明可以进行变量间的协整关系检验。Tab. 4

表4

表4高速交通与旅游效率的单位根检验结果

Tab. 4

| 检验方法 (Testing method) | LLC | IPS | ADF-Fisher | PP-Fisher | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 统计量 | 概率 | 统计量 | 概率 | 统计量 | 概率 | 统计量 | 概率 | ||||

| lnHST | -3.562 | 0.302 | -5.652 | 0.336 | 5.621 | 0.658 | 4.012 | 0.412 | |||

| △lnHST | -10.682 | 0.000 | -11.230 | 0.000 | -0.095 | 0.000 | -1.013 | 0.000 | |||

| lnTE | -5.263 | 0.152 | 3.201 | 0.864 | 2.856 | 0.211 | 4.218 | 0.108 | |||

| △lnTE | -9.125 | 0.000 | -5.957 | 0.000 | 2.103 | 0.000 | 1.302 | 0.000 | |||

新窗口打开|下载CSV

其次,采用VAR(向量自回归模型)Johansen协整检验对lnTE和lnHST进行协整分析。通过AIC、SC信息标准及LR检验,滞后期确定为1,说明高速交通或旅游效率各自对对方的影响均具有滞后性,二者各自滞后1期(年)对对方的影响效应具有最高的解释度。由协整关系检验结果表5可知,统计量的检验结果均拒绝原假设,表明长三角旅游效率与高速交通存在唯一的协整关系,二者存在长期稳定的均衡关系。

Tab. 5

表5

表5面板协整检验

Tab. 5

| 原假设 (Null hypothesis) | 迹检验(Trace statistic) | 最大特征值检验(Max-eigen statistic) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 统计量(Statistic) | 临界值(Critical value) | 统计量(Statistic) | 临界值(Critical value) | ||

| 0*** | 42.3062 | 22.3016 | 29.6518 | 16.3292 | |

| 1 | 18.2069 | 11.2038 | 18.6298 | 11.3065 | |

新窗口打开|下载CSV

最后,上文验证结果表明长三角旅游效率与高速交通之间存在长期均衡,但这种均衡关系是否为因果关系,还需进一步构建面板误差修正模型进行检验。采用Stata 14.0软件对旅游效率与高速交通优势度的关系进行面板回归分析(表6)。可知,两个面板回归模型的Hausman检验P值均小于0.05,拒绝“建立随机效应模型”的原假设,故两个模型均需建立固定效应模型进行回归分析。从面板回归模型测算结果表6可知,旅游效率与高速交通优势度之间存在相互作用的因果关系,且高速交通优势度对旅游效率影响系数较大,为0.8062,通过了1%显著性检验,表明高速交通服务能级优化对旅游效率提升具有明显驱动效应;同时,旅游效率对高速交通优势度的影响系数为0.4168,通过了1%的显著水平检验,印证了城市旅游发展对高速交通系统具有显著胁迫与正向反馈效应,这契合长三角高速交通优势度与旅游业同步发展的现实情况。

Tab. 6

表6

表6面板模型回归结果

Tab. 6

| 高速交通(lnHST) | 回归结果 | 旅游效率(lnTE) | 回归结果 |

|---|---|---|---|

| 常数(C) | -0.5203 | 常数(C) | 0.5029 |

| 旅游效率(lnTE) | 0.4168(0.0000) | 高速交通(lnHST) | 0.8062(0.0000) |

| Adjusted R-squared | 0.8232 | Adjusted R-squared | 0.8866 |

| Hausman检验 | 7.3768(0.0002) | Hausman检验 | 23.6952(0.0000) |

新窗口打开|下载CSV

4 城市旅游系统与高速交通系统耦合机理

“耦合”最初是物理学概念,为各系统通过相互作用并相互影响的现象。耦合协调度表征系统间由无序向有序发展的趋势,其在揭示交通与旅游关系的研究中已得到广泛应用[5]。高速交通系统对城市旅游的影响。首先,高速交通基础设施是旅游经济活动开展的载体与依托,具有“时空压缩”效应。通过高速交通服务系统的安全、便捷和舒适等比较优势发挥,能够缓解区域旅游间交通运输压力,压缩游客旅行时间成本、突破地理距离空间限制[6]。其次,高速交通具有要素流动“引导效应”。高速交通干线或场站设施能够影响目的地旅游规划与旅游流的空间规模、流向及分布,高速交通资源要素流动引导效应对旅游客流、资金流、人才流、旅游信息流的空间流动路径进行优化与重构,促进沿线地区旅游资源开发和物资输出,将资源优势转化为经济优势。第三,高速交通具有投资吸引效应。高速交通系统的大运量、高速度及便捷性特征,不仅提升了城市旅游区位可达性[6],而且降低了游客及旅游发展要素流的流通成本,引导先进技术、劳动力流、旅游要素向能够产生旅游规模报酬递增的高速交通枢纽或交通干线附近集聚[5],提升其所经地区旅游节点投资吸引力。第四,高速交通系统互联互通在区域旅游合作中扮演着“桥梁与通道”角色[18]。高速交通促进了城市旅游创新理念与信息跨区域流动与共享,加速旅游产业与其关联产业融合共生,不仅丰富了旅游产品业态,而且延伸了区域旅游产业供给链条。最后,高速交通“集聚与扩散”效应。在高速交通系统由单体效应向整体效应提升转化过程中,能够有效形成对旅游要素的空间集聚与扩散,促进区域旅游发展多元要素的有序组合与跨区域旅游合作程度加深,旅游组织建设更趋于完善,区域旅游产业结构提升更加明显,最终形成高速交通旅游经济圈。

城市旅游对高速交通系统的影响。首先,旅游业资本累积效应助推交通设施建设。城市旅游发展形成的资本累积效应为高速交通建设提供资金支持,同时带动旅游地交通行业从业人员就业;其次,旅游需求胁迫高速交通服务能级提升。从旅游系统供需角度看,城市旅游资源集群、规模性开发,以及新型旅游产品业态体系多元化供给,不仅诱发新的旅游需求[13],而且旅游需求端总量增加将对高速交通系统服务能级供给侧产生胁迫与反馈效应。第三,旅游节点规模壮大对高速交通投资及交通网络结构优化具有引导效应。在城市旅游发展循环累积因果效应作用下,旅游资源禀赋好、接待设施完善的地区往往更易形成交通旅游经济区和高速交通旅游经济发展带[20],即随着城市旅游优质化发展,一方面,为区域高速交通建设注入了新动力,另一方面,其对区域高速交通场站设施智慧化建设、网络结构优化产生积极影响,引导高速交通系统由“点-轴”状向“点-轴-圈层”及“网络-放射”状优化。

5 旅游效率与高速交通协调度时空格局特征

通过前文对旅游效率与高速交通关系的研究发现,旅游效率与高速交通之间存在互动影响的关系。基于此,本文进一步对长三角旅游效率与高速交通耦合协调度的时序变化规律和空间分异特征分别进行探究。5.1 旅游效率与高速交通协调度的时序变化特征

结合表3的测算结果,采用Kernel核密度估计曲线考量长三角旅游效率与高速交通协调度的分布形态、峰值、位置和延伸性的变化,描述二者协调度的时序演进规律(图2)。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图2长三角旅游效率与高速交通协调度的核密度估计曲线

Fig. 2Kernel density estimation curve of the coordination degree between tourism efficiency and high-speed transportation in the Yangtze River Delta

图2从整体上描述了长三角旅游效率与高速交通协调度的动态演变态势。① 从形状上看,核密度函数由单峰向轻微多峰演变,表明长三角旅游效率与高速交通协调度呈现由单极极化向多极分化扁平化趋势变化。② 从峰度上看,主波峰高度整体上呈持续上升趋势,且2005年和2016年分别是主波峰的最低和最高值,说明长三角旅游效率与高速交通协调度空间极化态势加剧,呈现强者更强,弱者更弱的“马太效应”。比如2016年协调度最高的上海(0.4866)是协调度最低淮北(0.1367)的3.56倍。③ 从位置上看,核密度曲线波峰垂直高度上升,右拖尾明显变长,波形不断右移,说明长三角旅游效率与高速交通整体协调度不断上升,这主要得益于国家《“十二五”综合交通运输体系规划》《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》《长三角城市群综合交通网规划》和区域旅游合作政策的引导效应。此外,随着民航机场、高速铁路、高速公路等站点(场站)、网络设施布局的相对均衡化,以及长三角智慧旅游与数字交通建设成效逐渐凸显,促使高速交通对区域旅游发展的驱动与重构效应不断增强,旅游提质增效对高速交通的胁迫与反馈效应逐渐释放,加之在循环累积因果效应作用下,两大系统内部各要素耦合互动强度渐趋增强。

5.2 旅游效率与高速交通协调度空间分异特征

旅游效率与高速交通协调度反映了二者相互作用的空间分异强度。本文着重从总体趋势、区域差异、空间分异维度揭示长三角旅游效率与高速交通协调度的空间特征。5.2.1 协调度总体空间分异特征明显,呈现由东至西随地理距离增加而梯度递减的级差化特征,为协调度空间分异的主要方向,南北向呈倒“U”型分布 由于长三角旅游效率与高速交通协调度的总体空间差异显著,有必要对二者协调度进行趋势面分析。基于ArcGIS 10.2软件平台将2005年、2010年和2016年长三角旅游效率与高速交通协调度属性值进行三维空间拟合可视化(图3)。其中,Z轴为交旅耦合协调度属性值,X轴和Y轴分别表征正东和正北方向。

图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图3长三角旅游效率与高速交通协调度趋势面

Fig. 3Trend surface of coordination degree of tourism efficiency and high-speed transportation in the Yangtze River Delta

从协调度总体趋势面看,2005—2016年,长三角旅游效率与高速交通协调度空间格局分异特征明显,呈现由东至西随地理距离增加而梯度递减的级差化特征,南北方向呈倒“U”型分布。具体来看,东西方向上,长三角旅游效率与高速交通协调度呈现出由东至西随地理距离增加而递减的态势,即由江浙沪地区逐渐向安徽地区过渡递减,东部地区协调度明显高于西部地区。此外,东西方向上拟合曲线斜率大于南北方向,表明东西方向是长三角旅游效率与高速交通协调度产生空间分异的主要方向。在南北方向上,协调度呈现明显的倒“U”型格局,即由皖北、苏北地区经皖中、苏中、苏南和上海地区,逐渐向南过渡到皖南和浙南地区。其中,苏南地区、上海地区和浙东北地区的旅游效率与高速交通协调度属性值最高,出现在倒“U”型谷峰位置,且呈现空间锁定效应,表明以上地区是长三角旅游效率与高速交通协调度显著发展的优势区域。

5.2.2 协调度区域差异呈现“上海>江苏>浙江>安徽”的空间异质性特征 从协调度区域差异来看(图4),2005—2016年,长三角旅游效率与高速交通协调度均值呈现“上海(0.4189)>江苏(0.2142)>浙江(0.2101)>安徽(0.1638)”的空间异质性特征,这主要与长三角高速交通与城市旅游发展“东强西弱”格局密切相关。上海市高速交通与旅游效率协调水平最高,一方面,得益于其具有超大规模的综合高速交通运输网络,处于京沪高铁、沪宁高铁、沪杭高铁等多条高速交通轴线的交汇地带(2016年上海高铁网络密度达0.0175 km/km2,居长三角三省一市之首),拥有首开高铁与机场融合之先河的上海虹桥综合交通枢纽(2016年上海虹桥国际机场旅客吞吐量4046.01万人次,占全国份额的3.98%),高速交通线路规模、场站设施及换成便捷度均处于领先水平;另一方面,上海拥有外滩、迪士尼乐园等众多高等级旅游景点,是旅游客流的集聚与扩散中心,加之其具有先进的旅游经营管理模式,旅游投入要素规模与产出效益比例关系相对均衡,旅游生产要素投入更易达到其生产前沿面;江苏省、浙江省高速交通建设与城市旅游发展均处于快速增长期,二者协调水平相当;安徽省旅游效率与高速交通协调水平排名处于末位。

图4

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图4不同区域旅游效率与高速交通协调度差异

Fig. 4Coordination between tourism efficiency and high-speed transportation in different regions

5.2.3 协调度呈现“东高西低,中部高-南北两翼低”的圈层空间结构特征,省会城市、都市圈周边及高速交通干线附近地带的提升更为明显 采用ArcGIS 10.2自然断裂法将2005年、2010年和2016年长三角旅游效率与高速交通协调度划分为低、较低、一般、较高、高5个层级(图5)。总体上,高、较高等级协调区主要集中在沪宁、京沪、宁杭等快速交通干线沿线,并以此向外缘地区过渡延伸;低、较低协调等级城市多集中在外缘圈层,协调度总体上逐渐形成“东高西低,中部高-南北两翼低”的圈层空间结构特征。

图5

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图5长三角旅游效率与高速交通协调度的空间格局

Fig. 5Spatial pattern of coordination between tourism efficiency and high-speed transportation in the Yangtze River Delta

具体来看,2005年,无高等级协调城市分布,处于较高协调等级的城市仅有上海。至2010年,上海、苏州分别跃升为高等级和较高等级协调,常州、嘉兴、徐州、合肥、金华、台州均由一般协调晋升为较高协调等级,主要得益于合宁客专、甬台温、沪宁、沪杭等高速铁路的开通。到2016年,以上海、南京、杭州为中心的长三角核心区旅游效率与高速交通协调水平不断提升,较高等级协调增加了南京和杭州,且南京都市圈、合肥都市圈及杭州都市圈周边地带大多数城市由较低协调晋升为一般协调。高、较高、一般协调等级的城市数量逐渐增多,2005年、2010年、2016年一般协调及以上协调等级的城市个数占总研究单元数量的比例依次为19.51%、36.58%和75.61%,表明长三角旅游效率与高速交通总体协调水平提升明显,这与上文核密度曲线分析结果相一致。而低等级协调在2005年包括亳州和宣城,较低协调等级分布范围较广,包括苏北、苏中、浙西南和安徽大部分城市。2010年,低、较低等级协调呈现微弱的空间收敛态势。至2016年,低、较低等级协调的城市数量明显减少,其数量比例由2010年的63.42%降至24.39%。总之,在此过程中许多城市协调度等级均往上一层级晋升或向更高等级跃迁。长三角不同城市旅游效率与高速交通协调水平提升程度不同,其中,省会城市、都市圈周边及高速交通干线附近地带的提升更为明显。

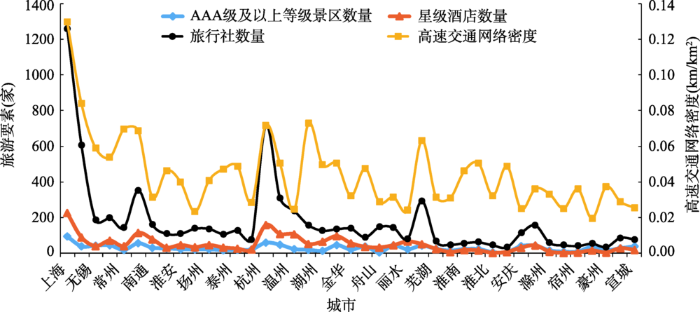

综上,旅游效率与高速交通协调度呈现“东高西低,中部高-南北两翼低”的圈层空间结构特征,且高、低等级协调区分别呈现空间“扩张-收敛”相背离的变化态势。长三角诸多城市协调度均往上一层级晋升或向更高等级跃迁。其中,省会城市、都市圈周边及高速交通干线附近地带的提升更为明显。究其原因,① 高、较高、一般等级协调度区域主要集中在甬台温、沪宁、京沪、宁杭等高铁线路沿线,且随时间演化表现出显著的空间扩张态势,这与高速交通站点密度变大、旅游基础接待设施增多,以及交通网络轴线空间拓展密不可分(图6)。具体来讲,一方面,上海、苏南和浙北地区经济发达,自古为交通发展的要冲地带,高速路网、场站设施密度及交通干线等级相对较高,基础服务设施规模较大,且具有路网承载强度、交通组合类型多样等优势,逐渐形成的“点-线-网-面”复合式高速交通网络,衔接性及换乘便捷性高;另一方面,以上地区旅游要素禀赋较好(2016年上海、苏南和浙北的AAA级及以上景区、星级酒店、旅行社数量之和分别占全区的30.25%、40.07%和50.13%),大都具备成熟的旅游管理经验,产业集聚与专业化形成的技术溢出效应明显,且其自身旅游资源要素投入占比相对合理。② 低、较低值等级协调区主要分布在皖北、苏北和浙南的部分城市,随时间推移呈明显空间收敛态势。主要归因于以上地区在地理空间上远离长三角高速交通与旅游发展的核心地带,易受旅游要素传递距离衰减规律和空间竞争效应的牵制,且其自身经济实力较弱,导致交通建设与旅游发展投资规模相对不足,二者耦合发展的边际效应提升受限。此外,皖北、苏北地区旅游开发相对较晚,旅游接待设施相对不足(2016年皖北地区星级酒店数量仅占全区比例的2.35%),且旅游资源丰度低(2016年皖北、苏北AAA级及以上等级景区数量仅分别占全区的6.46%和11.44%),高等级旅游景区分布少(2016年皖北、苏北5A级景区仅分别占全区比例的2%和8%),旅游产品的品牌效应尚未发挥,加之其传统资源依托型和粗放式的旅游经济增长方式(比如研究表明,皖北的亳州、淮北、宿迁均存在资源低效利用和规模报酬递减现象),易导致其旅游效率与高速交通呈现空间错位现象。因此,以上地区旅游效率与高速交通呈低等级耦合协调态势。

图6

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图62016年长三角各城市旅游要素及交通密度情况

注:高速交通网络密度=(高速铁路里程+高速公路里程)÷区域国土面积。

Fig. 6Situation of tourism elements and transportation density in cities of the Yangtze River Delta in 2016

5.3 旅游效率与高速交通协调度空间关联特征

5.3.1 协调度存在显著的空间依赖性和溢出效应特征,且空间集聚趋势明显 由表7可知,长三角旅游效率和高速交通协调度全局Moran's I值介于0.2817~0.3555之间,均通过1%显著水平检验,表明旅游效率和高速交通协调度存在显著的空间依赖性和溢出效应特征,高层级协调城市相互邻近彼此受益,且空间集聚程度趋向增强态势。Tab. 7

表7

表72005—2016年长三角高速交通与旅游效率协调度的全局Moran's I指数

Tab. 7

| 年份 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Moran's I | 0.2817 | 0.2834 | 0.2956 | 0.2988 | 0.3036 | 0.3132 | 0.3152 | 0.3287 | 0.3298 | 0.3346 | 0.3496 | 0.3555 |

| Z统计量 | 2.6242 | 2.6752 | 2.7386 | 2.8062 | 2.8472 | 2.9425 | 2.9672 | 2.9931 | 3.1028 | 3.1672 | 3.2465 | 3.3801 |

| P值 | 0.0087 | 0.0073 | 0.0068 | 0.0059 | 0.0042 | 0.0032 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0056 | 0.0068 | 0.0072 |

新窗口打开|下载CSV

5.3.2 协调度热点、次热点呈空间扩张态势,稳定在沪宁、沪杭、杭甬等高速交通干线沿线;冷点、次冷点空间收缩显著,区位指向于皖北、苏北等边缘地带 为进一步揭示长三角旅游效率和高速交通协调度的局部空间关联特征,采用ArcGIS 10.2空间统计Gi*指数绘制协调度冷热点图(图7)。

图7

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图7长三角旅游效率和高速交通协调度冷热点演变趋势

Fig. 7High-speed transportation and tourism efficiency coordination degree cold/hot spot evolution trend in the YRD

由图7可知,长三角旅游效率和高速交通协调度热点、次热点呈空间扩张态势,稳定在沪宁、沪杭、杭甬等高铁沿线,由期初邻近沿沪宁、杭甬高铁沿线的带状分布过渡至期末沿“沪宁合-沪嘉杭-杭绍甬”的“Z”字型格局;而冷点、次冷点空间收缩明显,冷点由期初的皖北、皖中和皖南部分城市收敛为期末的皖北地区,次冷点分布相对广泛,苏北、皖南和浙西南等地区为稳定的次冷点区。具体来看,2005年,热点区主要集中在上海周边地带,包括上海、苏州和嘉兴,这些地区存在显著的高协调城市空间集聚特征。而次热点围绕热点城市分布,集中在上海都市圈和宁波都市圈周边区域。次冷点分布范围较为广泛,占研究区域的43.9%;冷点区主要集中在淮北、宿州、亳州等外缘地带。到2010年,热点区增加了常州和湖州,次热点扩张更加明显,由原来占比的24.39%增长至39.02%,主要得益于合宁客运专线、合武客专、甬台温高铁、沪宁和沪杭高铁的相继开通,迅速带动了无锡灵山景区、南京夫子庙-秦淮风光带、扬州瘦西湖风景区、杭州千岛湖、嘉兴桐乡乌镇古镇和六安天堂寨等高等级旅游景区的深度开发,并不存在“旅游资源诅咒”现象;同时,次冷点和冷点出现收缩态势。到2016年,热点和次热点区基本趋于稳定状态且无明显变动,表明沪宁合、沪杭、杭甬等交通干线沿线地带旅游效率与高速交通协调度相对稳定,且在空间发展上呈现显著的“俱乐部”趋同优势。需要说明的是,黄山、安庆、池州的旅游效率较高,但却处于次冷点区,主要由于以上地区较低的高速交通优势度与较高水平的旅游效率存在不对称发展。值得注意的是,位于边缘地带的丽水和温州由次热点降为次冷点,徐州由次冷点降为冷点,这可能是由于高速铁路等快速交通开通在长三角区域内部存在“虹吸”效应,尤其是快速交通开通会对边缘地区旅游交通衔接能力、基础设施承载能力以及相应的配套服务体系等带来严峻考验[36],易导致旅游边缘区资金流、旅游客流、劳动力流流向旅游核心区,无法发挥当地旅游资源的比较优势,也难以给当地旅游业带来实质性的效益。因此,快速交通的“虹吸效应”或“过道效应”[20,37]可能引起旅游欠发达城市旅游发展进一步被边缘化,一定程度上加剧了区域内部旅游非均衡发展的“核心-边缘”式空间结构。

总体上,2005—2016年,长三角旅游效率和高速交通协调度热点、冷点的空间结构相对稳定,协调度整体呈现“核心-边缘”式空间结构形态。究其原因,依据空间相互作用理论和要素流距离衰减规律可知,旅游空间各节点相互作用会受到互补性、可达性和替代性的影响[38],由于受地理区位、经济发展水平、交通条件的综合限制,这种节点相互作用的“极化-涓滴”效应难免会呈现出随地理距离增加而衰减的规律。虽然“沪宁合-沪杭-杭绍甬”沿线旅游效率和高速交通协调度较高,且存在空间溢出效应,但由于受到时间和地理空间距离约束,加之皖北、苏北等边缘地区自身旅游发展基础相对薄弱,这种核心区的正向溢出效应可能小于边缘区自身的负向抑制效应,在短期内难以通过涓滴效应迅速影响到边缘旅游节点,使得旅游效率和高速交通协调度的冷热点主体格局未发生大的变动。

5.4 不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应

为对比分析长三角综合高速交通优势度以及不同高速交通方式优势度对旅游效率的影响效应,以2016年数据为样本,采用二维线性拟合回归方程判定系数(R2)来验证综合高速交通优势度以及不同高速交通方式优势度与旅游效率的拟合关系。其中,判定系数(R2)取值[0, 1],其值越大,表明某种高速交通方式对旅游效率的正向边际效应越强[5](图8a~图8d)。考虑到在众多中心城市,综合高速交通的组合联动效应在促进旅游业发展中起到重要作用。因此,通过线性拟合回归方程验证综合高速交通优势度对旅游效率的影响效应(图8a),在判定系数(R2)为0.7089的拟合优度下,综合高速交通与旅游效率呈现正相关关系,综合高速交通评价值每提升1%,将会促进旅游效率相应增长4.7956%,表明长三角综合高速交通(多元组合模式)的集聚与扩散机制能够对旅游效率提升产生重要的驱动作用,这同时也印证了上文旅游效率与高速交通存在互动关系的检验结果。图8

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图8不同高速交通方式与旅游效率的拟合关系

Fig. 8The fitting relationship between different high-speed transportation modes and tourism efficiency

不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应存在显著差异(图8b~图8d):高速铁路、民航运输和高速公路与旅游效率拟合方程的判定系数(R2)分别为0.7258、0.6521和0.5639,表明不同高速交通方式优势度对旅游效率的正向边际效应呈现“高速铁路>民航运输>高速公路”的差异化特征,这与各高速交通运输方式功能属性及长三角高速交通建设与旅游发展的实际有关。高速铁路对旅游效率影响的边际效应最大,说明现阶段高速铁路在长三角城市旅游要素优化配置,以及连接旅游客源地与目的地之间的桥梁、通道作用逐渐凸显,这与长三角高速铁路趋向网络化发展的现实情况相一致;民航运输对旅游效率影响的边际效应次之;高速公路对旅游效率影响的边际效应弱于高速铁路和民航运输。究其原因,一方面,高速铁路和民航运输是现代最重要的运输方式之一,二者本身的运输功能属性决定了其速度快、运输效率高及连续性好的优势;另一方面,高速铁路和民航运输是长三角地区与中远程客源地连接的主要通道,对区域国内旅游流及入境旅游流发挥着集聚与扩散作用,对于提高旅游效率而言至关重要。而高速公路是连接区域内旅游节点(景区)的通道,为旅游地周边地区居民及近程客源市场游客出游提供便捷,并发挥其在短途运输中实现游客在景区之间转移的积极效用,其在长三角早期旅游发展阶段发挥了重要作用,但高速公路本身具有一定的封闭性特征,其对旅游效率影响的边际效应有待提升。

6 结论与讨论

6.1 结论

在交通与旅游融合、高质量发展的新时代背景下,强化旅游效率与高速交通协调发展的实证研究和学理认知,既是交通地理学和旅游地理学值得探索的研究课题,也是“交旅”行业优质发展和服务国家重大发展战略决策的现实需求。本文基于多源异构数据构建高速交通优势度与旅游效率评价指标体系,在采用VAR模型验证旅游效率与高速交通关系,构建二者耦合机理基础上,综合采用TOPSIS方法、Bootstrap-DEA模型和耦合协调模型对长三角旅游效率与高速交通协调度进行测度,运用核密度曲线、ArcGIS空间分析及线性拟合方程,从时空异质性视角解析旅游效率与高速交通协调度的总体趋势特征、区域差异、局部时空规律及空间关联模式,同时探究不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应。主要结论如下:(1)2005—2016年,长三角旅游效率与高速交通协调度呈现单极极化到多极分化的发展态势,且协调度总体水平呈现持续攀升。这主要得益于国家《“十二五”综合交通运输体系规划》《长三角城市群综合交通网规划》和跨区域旅游合作政策的引导效应,反映了交通路网系统规划、政策导向在“交旅”高质量融合发展中的强大支撑效应。

(2)长三角旅游效率与高速交通协调度空间格局分异特征明显,呈由东至西随地理距离增加而递减的级差化特征,南北方向呈倒“U”型分布。东西方向上,由江浙沪地区逐渐向安徽地区过渡递减,东部地区协调度明显高于西部地区,是协调度空间分异的主方向。南北方向上,苏南、浙东北和上海地区旅游效率与高速交通协调度属性值处在倒“U”型谷峰位置,且呈现空间锁定效应,是长三角旅游效率与高速交通协调度发育的优势区域。

(3)长三角不同省市交旅协调度空间差异及变化较大,高等级协调区与低等级协调区分别呈现“扩张-收敛”相背离的空间变化态势。协调度区域差异表现为“上海>江苏>浙江>安徽”的空间异质性发展特征,这主要与长三角地区城市旅游与高速交通“东强西弱”的格局密切相关。研究期间,长三角各城市旅游效率与高速交通协调水平均有不同程度的提升,其中,省会城市、都市圈周边地带及高速交通干线附近区域提升尤为明显,反映了长三角城市交旅协调度提升具有“核心城市带动性”和“高速交通联动性”的双重特征。

(4)长三角旅游效率和高速交通协调度存在显著的空间依赖性和溢出效应特征。协调度热点、次热点呈空间扩张态势,稳定在沪宁、沪杭、杭甬等高速交通干线沿线,由期初邻近沿海地区的带状分布过渡为期末沿“沪宁合-沪嘉杭-杭绍甬”的“Z”字型格局;协调度冷点、次冷点空间收缩明显,冷点由期初的皖北、皖中和皖南部分城市收敛为期末的皖北地区,次冷点分布相对广泛,苏北、皖南和浙西南等边缘地区为稳定的次冷点区。

(5)长三角综合高速交通优势度与旅游效率呈现正相关关系,反映了高速交通多元组合模式能够对旅游效率产生显著联动效应。不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应呈现“高速铁路(0.7258)>民航运输(0.6521)>高速公路(0.5639)”的差异化特征,这与各高速交通运输方式自身功能属性及长三角高速交通建设与城市旅游发展实际密切相关。同时,这也表明对于区际游而言,民航、高铁等承担区外联系的交通方式更容易受到远程市场游客青睐,其对旅游效率的正向边际效应也相对较强。为此,长三角应以特色旅游吸引物为导向,积极推进直达景区的干线公路、城际轨道交通等引入高铁站和机场区域,积极发挥高铁和民航对旅游资源要素流“跨界”流动空间服务价值。

6.2 讨论

为推动长三角城市旅游与高速交通协调发展,结合长三角实际提出若干对策建议:(1)鉴于长三角旅游发展与高速交通存在显著的空间关联与依赖特征,应强化二者功能布局互动,重点加强相关规划对接,将高速交通规划与等级旅游资源开发、城镇建设规划、国土空间开发与跨区域旅游合作等进行通盘考虑。同时,发挥旅游极核对边缘区域旅游发展的示范效应和引领作用,注重发挥上海、杭州、苏州、南京和合肥等核心交通节点城市对旅游要素的集聚整合与溢出效应,依托其客运枢纽地位,拓展其枢纽旅游集散功能,推出“高铁+景区门票”“高铁+酒店”等快捷旅游路线和产品。

(2)考虑到不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应存在差异,以及各交通方式间的换乘便捷性与地理距离对旅游要素传导产生的空间屏蔽与竞争效应,应注重高速铁路、民航对其他交通方式的带动作用,积极将高速公路进出口与航空港、高铁站点进行互联互通及有效接驳,鼓励开展空铁、公铁等联程运输服务,压缩旅游要素跨区域流动的通勤时间与费用成本;同时,支持上海、南京、杭州等重点旅游城市适度开通和加密境内外航线航班,推进区域间高速交通干线、站点与重要景区连接,降低旅游节点空间相互作用强度的距离衰减效应,促进旅游要素空间重构及配置效率提升。

(3)在“交旅”融合的现实背景下,为实现长三角交通运输与旅游业的优质化、集约化与智慧化转型,应利用现代技术科学整合各种交通模式内部信息资源,为公众及游客出行提供更加便捷、准确、实时的交通信息服务,积极引导高速交通数字化与城市旅游智慧化发展;同时,在移动电子商务、网络营销迅猛发展大背景下,可适度鼓励基于互联网的平台经济新业态发展和智慧旅游产品开发,挖掘旅游产业新的利益增长点。此外,消除长三角区域内部旅游市场壁垒和体制机制障碍,搭建开放性的旅游公共合作平台;同时,积极成立战略性的旅游合作联盟,在更大范围内推动旅游要素整合与旅游基础设施共建共享。

在新时代“交通强国”战略和以效率为主导的旅游产业发展方式转变、经济结构优化、新旧动能置换的背景下,本文提供了高速交通与旅游效率空间耦合关系的证据,不仅对高速交通优势度的评价指标体系进行了完善与创新,而且一定程度上突破已有文献的研究局限,在采用VAR模型验证旅游效率与高速交通动态互动关系,构建二者耦合机理基础上,一方面,探讨二者协调度的总体趋势特征、区域差异、局部时空规律及其深层次机理;另一方面,运用ArcGIS空间分析模块探究交旅协调度的空间关联模式,并揭示不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应,这对实现长三角高速交通建设和城市旅游高质量发展的双重目标具有重要理论与实践意义。

长三角旅游效率与高速交通协调度的空间差异佐证了通过地理学时空视角测度二者协调度空间异质性的必要性,丰富了高速交通与旅游效率互动影响效应的研究内容及方法体系。本文研究得出了有益的政策启示,比如作为长三角地区的重要核心城市,上海市及其周边地区旅游效率与高速交通协调指数呈现明显的首位效应,其在旅游要素流的控制力和高速交通优势度上均呈强势发展,区域边缘地区与核心地区协调度仍存在较大的差距,导致整体区域协调度仍存在显著的“核心-边缘”式空间结构,未来应进一步通过城际高速轨道交通建设拉动核心城市与边缘城市的要素流动与联系。笔者基于云南省省域尺度考量不同交通服务功能对旅游强度的回归结果显示,不同交通服务功能优势度对旅游强度的边际效应呈现“民航>公路>铁路”的特征[26],这与长三角不同高速交通方式优势度对旅游效率影响的边际效应呈现“高速铁路>民航运输>高速公路”的特征相异。究其原因,受制于经济社会发展水平、地形地貌和政策因素等的影响,不同区域尺度交通优势度格局、交通组合模式及衔接程度、依托交通主体类型及服务能级往往表现出异质性,加之各节点旅游资源禀赋、旅游接待基础设施水平、区域旅游合作程度和旅游信息化水平差异的综合影响,导致不同区域各交通方式优势度对旅游发展影响的边际效应往往相异。此外,非参数核密度估计曲线显示,长三角旅游效率与高速交通协调度呈现由单极极化向多极分化的扁平化变化趋势,这意味着随着长三角高速交通网络设施的均衡化演变,各中小城市间旅游发展和资源要素分配的机会将进一步相对均等化,尤其是边缘地带城市间不再通过单一特大城市、省会城市进行组织资金、劳动力、信息、客流等要素流空间流动与传导配置,区域整体交旅耦合协调度网络结构将趋向扁平状。然而,这种整体协调度空间结构扁平化的趋势,能否真正提升旅游绩效增长的边际效应和正外部性,是将来需要着重研究的议题。诚然,高速交通优势度和旅游发展耦合协调度的影响机制十分复杂,未来将对二者耦合协调效应时空异质性形成的机制进行深化研究。

致谢:

真诚感谢匿名评审专家在论文评审中所付出的时间和精力,评审专家对本文整体结构、结果分析、结论梳理方面的修改意见,使本文获益匪浅。参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 5]

[本文引用: 5]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 4]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]