FeO是岩质系外行星内部可能的重要组成矿物端元。McCammon et al. (1983)依据有限的实验数据提出,FeO的高压相变可以阻碍其与B1-MgO形成固溶体。而新的实验表明,FeO和MgO在高达150 GPa的地球地幔压力下可完全混溶,此时(Mg Fe)O为B1相,并且不经历任何结构变化(Deng et al., 2017)。但是,在更高的压力和温度下,FeO和MgO是否完全混溶,或者是否会发生类似McCammon等人早年提出的相分离呢?

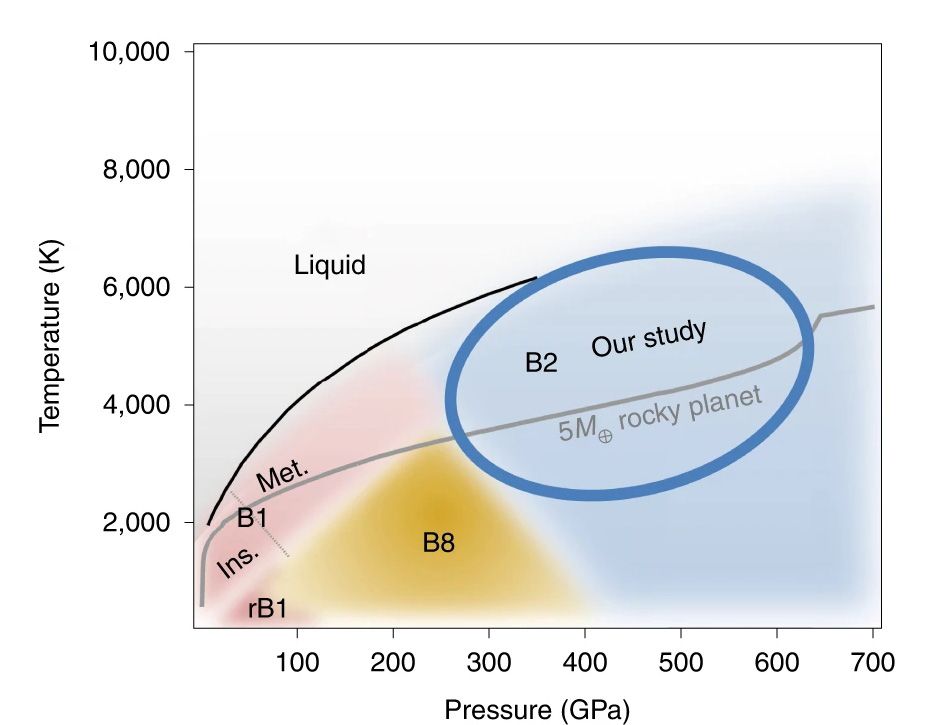

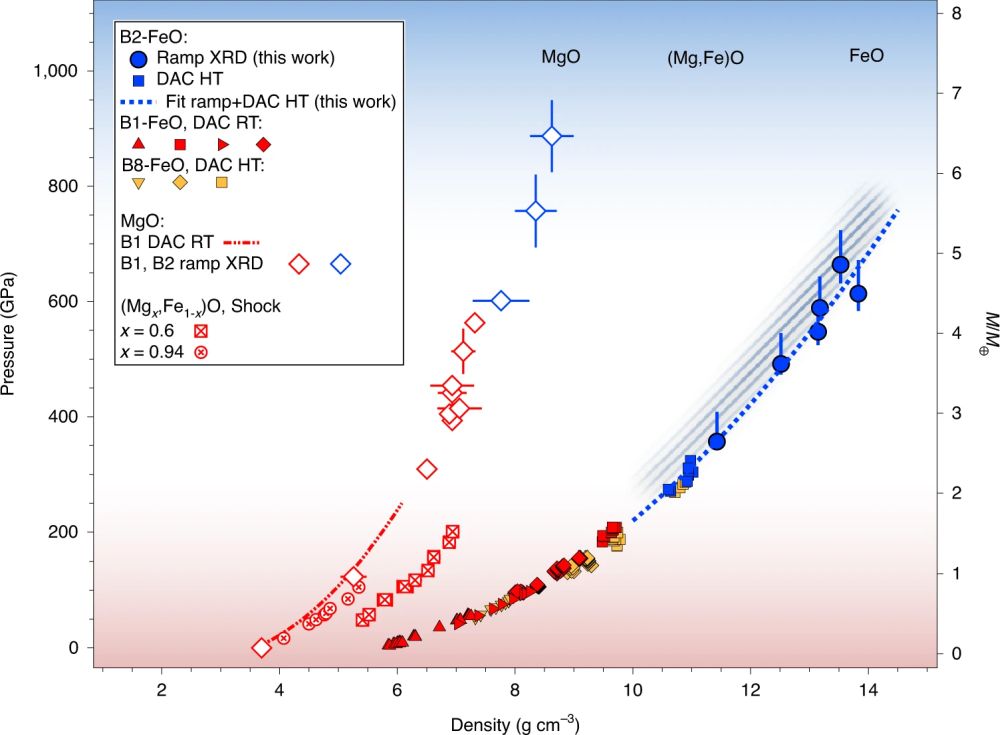

带着这个问题,美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室和普林斯顿大学地球科学系等单位的****,利用激光驱动动高压技术,结合原位纳秒X射线衍射技术,测定了FeO在超高压和高温条件下的晶体结构和状态方程(Coppari et al., 2021)。该研究表明,FeO的相图要远比MgO复杂(图1):除了前人得到的若干种相对低压相之外,在300-700 GPa范围内FeO为B2相,其相变压力远低于MgO的B1-B2相变压力(600GPa以上)。与此同时,相同温压条件下FeO的密度要远大于MgO(图2)。作者认为,FeO和MgO在B1-B2结构转变压力的差异可能影响MgO-FeO系统的混合行为,从而对2–5倍地球质量(M⊕)岩质系外行星 (图2中的白色背景)的内部结构产生重要影响。

图1 FeO超高压相图(Coppari et al., 2021)。阴影区域对应FeO不同结构的稳定域,高于300 GPa(蓝色椭圆形)的数据与大型岩质系外行星的地幔条件有关(灰色曲线表示5M⊕岩质系外行星内部的温度压力曲线,其核-幔边界条件约为650 GPa/5500K)

图2 (Mg,Fe)O及其端元的压力-密度关系(Coppari et al., 2021)。B2-

FeO的密度值(蓝色圆圈)与金刚石压腔实验得到的不同结构FeO密度值(B1:红色三角形、正方形、右三角、菱形;B8:黄色三角形、菱形、正方形;B2:蓝色正方形),阴影带表示FeO化学计量可能变化的密度范围;MgO的压力-密度关系(B1:红色点-虚线;B1/B2:红色和蓝色空心菱形);不同成分(Mg, Fe)O的压力-密度关系 (交叉圆圈和正方形)。红色和蓝色背景表示相同结构MgO和FeO的压力范围。右轴显示了岩质系外行星的不同质量尺度,左轴显示了对应质量尺度的类地行星核-幔边界的压力

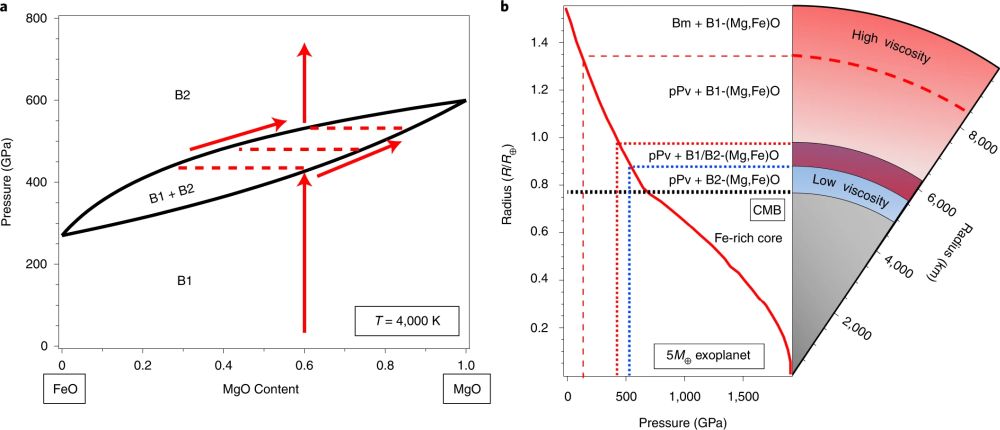

FeO的密度值(蓝色圆圈)与金刚石压腔实验得到的不同结构FeO密度值(B1:红色三角形、正方形、右三角、菱形;B8:黄色三角形、菱形、正方形;B2:蓝色正方形),阴影带表示FeO化学计量可能变化的密度范围;MgO的压力-密度关系(B1:红色点-虚线;B1/B2:红色和蓝色空心菱形);不同成分(Mg, Fe)O的压力-密度关系 (交叉圆圈和正方形)。红色和蓝色背景表示相同结构MgO和FeO的压力范围。右轴显示了岩质系外行星的不同质量尺度,左轴显示了对应质量尺度的类地行星核-幔边界的压力为了论证他们的观点,Coppari等人进一步地采用理想混合模型试图定量地阐明(Mg, Fe)O在超高压下的混合特性,得到了4000K时二元MgO-FeO系统的相图(图3a)。可以看到,B1/B2结构共存区域存在于270 GPa和600 GPa之间(分别是两端元在4000K时的B1-B2相变压力,具体取决于成分)。红色箭头表示具有B1结构的代表性样品(Mg0.6, Fe0.4)O固溶体随压力升高的演变路径。在约430 GPa时,固溶体分解成富含B1-MgO的相和富含B2-FeO的相,其组成随着压力的进一步增加而改变,如图3a虚线所示。在530 GPa以上,二元体系恢复初始组成,同时两端元完全转变为B2结构。这意味着铁方镁石的B1-B2相变是通过成分的逐渐变化进行的,B2富Fe相随着压力的增加而出现。这意味了岩质系外行星的核幔边界之上,可能存在新的分层(如图3b所示)。

作者还提出,具有B2结构区域的形成可能极大地影响该行星深部地幔的流变和动力学行为。由于B1-B2相变的发生时,阳离子的配位数由6增加到8,导致其扩散速率大幅增加,从而降低了空位扩散的能垒,将增强其扩散蠕变性。因此,从B1结构到B2结构的转变可能导致粘度大幅下降,最高可达100倍或更多(甚至达到10,000倍)。最近的地球流变学模型也认为富Fe的(Mg, Fe)O比铁方镁石具有更低的粘度(Reali et al., 2019)。由于超高压条件下富Fe的B2相粘度的明显降低,联系到最近的地球动力学模拟(Shahnas et al., 2018),作者推断大型岩质系外行星的深部地幔可能在核幔边界附近形成分层对流,这对行星热和动力学演化具有重要意义。

图3 MgO-

FeO二元系相图和5M⊕岩质系外行星的内部结构(Coppari et al., 2021)。(a)随着压力的增加,含60%MgO的(Mg, Fe)O固溶体的B1-B2相转变过程。在400 GPa以上,最初的B1-(Mg, Fe)O固溶体按照红色虚线分解成富含B1-Mg和富含B2-Fe的组分。(b)根据图a描绘出的5M⊕岩质系外行星地幔的示意图(Bm: 布里基曼石; pPv:后钙钛矿),红线显示了这种类似地球成分的行星的压力分布

FeO二元系相图和5M⊕岩质系外行星的内部结构(Coppari et al., 2021)。(a)随着压力的增加,含60%MgO的(Mg, Fe)O固溶体的B1-B2相转变过程。在400 GPa以上,最初的B1-(Mg, Fe)O固溶体按照红色虚线分解成富含B1-Mg和富含B2-Fe的组分。(b)根据图a描绘出的5M⊕岩质系外行星地幔的示意图(Bm: 布里基曼石; pPv:后钙钛矿),红线显示了这种类似地球成分的行星的压力分布Coppari et al. (2021)的研究,表明行星内部物质的超高温高压性质可能会极大地影响系外行星的内部结构。当然,该研究主要还是基于其新的高温高压实验数据对系外行星内部做的模式化探讨。未来新的深空探测数据将对行星的结构和物质组成给出更多约束,在这些约束下将对实验、模拟和建模工作提出新的需求和挑战,不断推动人们越来越深入地认识行星及其演化规律。

主要参考文献

Coppari F, Smith R F, Eggert J H, et al. Experimental evidence for a phase transition in magnesium oxide at exoplanet pressures[J]. Nature Geoscience, 2013, 6: 926-929.

Coppari F, Smith R F, Wang J, et al. Implications of the iron oxide phase transition on the interiors of rocky exoplanets[J]. Nature Geoscience, 2021, 14: 121-126.(原文链接)

Deng J, Lee K K M. Viscosity jump in the lower mantle inferred from melting curves of ferropericlase[J]. Nature Communications, 2017, 8: 1997.

McCammon C A, Ringwood A E, Jackson I. Thermodynamics of the system Fe-FeO-MgO at high pressure and temperature and a model for formation of the Earth’s core[J]. Geophysical Journal International, 1983, 72:577-595.

Reali R, Jackson J M, Van Orman J, et al. Modeling viscosity of (Mg, Fe)O at lowermost mantle conditions[J]. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 2019, 287: 65-75.

Shahnas M H, Pysklywec R N,Yuen D A. Penetrative convection in super-Earth planets: consequences of MgSiO3 postperovskite dissociation transition and implications for super-Earth GJ 876 d[J]. Journal of Geophysical Research: Planets, 2018, 123:2162-2177.

Unterborn C T, Panero W R. The pressure and temperature limits of likely rocky exoplanets[J]. Journal of Geophysical Research: Planets, 2019, 124(7): 1704-1716.

(撰稿:牛笑光,张志刚/地星室)