近日,中国科学院大气物理研究所张文霞副研究员等以“模拟策略在0.5°C温升影响评估中的作用”为题在Earth’s Future发表文章,揭示了预估方法对1.5/2°C温升阈值下极端气候事件变化预估结果的影响,指出在区域尺度上,极端气候事件的变化依赖于数值模拟试验设计,即1.5/2°C温控目标的实现途径。

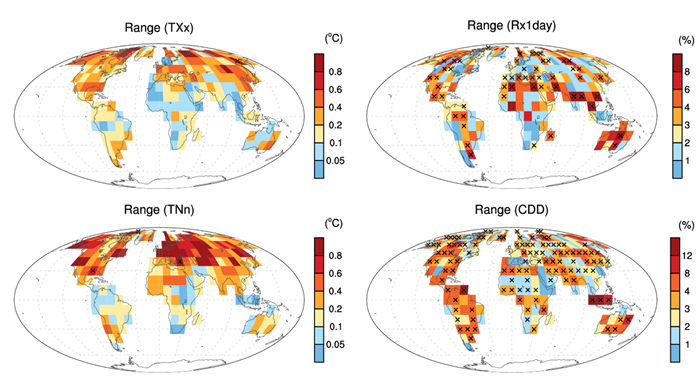

该研究利用美国国家大气研究中心(NCAR)的CESM-CAM5全球气候模式,对比了三组设计方案不同的1.5/2°C温升试验,包括瞬变海气耦合模拟试验,平衡态海气耦合模拟试验和大气模式“时间片段”试验。研究表明,区域极端气候事件的变化显著依赖于1.5/2°C温控目标的实现途径。对于极端冷/暖事件的变化,方法导致的结果不确定性在北半球高纬度地区最大。而极端干/湿事件的变化在全球许多区域均表现出对数值模拟方法的依赖性(图1)。

“这项工作的一个重要启示是,1.5/2°C这类低温升阈值所对应的区域气候影响,并不完全取决于温升幅度。实现这一温升阈值的途径对于区域气候变化至关重要,这其中涉及到瞬变和平衡态气候响应的不同、外强迫场(特别是气溶胶浓度和分布)的不同、以及海温等边界条件的不同。”张文霞副研究员说,“因此,对于气候变化预估结果的阐释,需要充分考虑到数值模拟方法的设计所带来的不确定性。对于预估不确定性的充分考虑,有利于更合理的制定气候变化相关的决策。”

本研究受到国家重点研发计划(2018YFC1507701),中国科学院(XDA20060102,134111KYSB20160031),国家自然科学基金项目(41905064)和中国博士后基金项目(2018M641450)的资助。

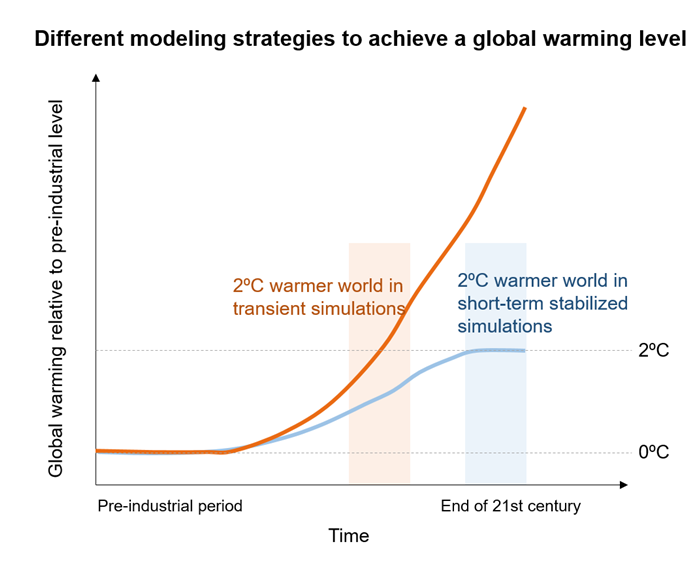

图1. 实现温控目标的不同模拟策略(以2oC温升为例):红色为瞬变模拟试验,蓝色为平衡态增温试验。

图1. 极端气候事件在1.5°C和2°C温升阈值下变化的数值模拟方法间差异,包括极端高温(TXx)、极端低温(TNn)、极端强降水(Rx1day)和极端干事件(CDD)。红色越深代表方法间差异越大,“×”表示不同数值模拟方法预估的变化符号不一致。

引用:

Zhang, W., Zhou, T. 2021. The effect of modeling strategies on assessments of differential warming impacts of 0.5°C. Earth’s Future.

https://doi.org/10.1029/2020EF001640.

附件下载: