, 张新焕1, 夏富强1, 汪菲1,2,3,4

, 张新焕1, 夏富强1, 汪菲1,2,3,41. 中国科学院新疆生态与地理研究所, 乌鲁木齐 830011;

2. 中国科学院大学, 北京 100049;;

3. 新疆维吾尔自治区重点实验室“新疆干旱区湖泊环境与资源实验室”, 乌鲁木齐 830054;

4. 新疆师范大学地理科学与旅游学院, 乌鲁木齐 830054

2015年02月27日 收稿; 2015年04月21日 收修改稿

基金项目: 新疆维吾尔自治区重点实验室基金(XJDX0909-2015-03)和新疆师范大学博士科研启动基金(XJNUBS1538)资助

通信作者: E-mail:dgyang@ms.xjb.ac.cn

摘要: 选取伊犁河谷这一典型的绿洲地区,以县市为基本单元,利用优势资源的牵引效应,结合劣势资源的束缚效应共同选定指标权重,加入经济资源、水资源以及土地资源等绿洲特性资源改进相对资源承载力模型,同时增加状态度指数对超载程度与富余的偏离程度进行度量.以新疆作为参照区,对比分析伊犁河谷的相对资源人口承载力和经济承载力的时间变化规律与空间分异现象.

关键词: 伊犁河谷相对资源承载力人口经济

Time and space differentiation of relative carrying capacity of resources in Ili based on improved model

FU Qian1,2, YANG Degang1

, ZHANG Xinhuan1, XIA Fuqiang1, WANG Fei1,2,3,4

, ZHANG Xinhuan1, XIA Fuqiang1, WANG Fei1,2,3,4 1. Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Xinjiang Laboratory of Lake Environment and Resources in Arid Zone, Xinjiang Uygur Autonomous Region Key Laboratory, Urumqi 830054, China;

4. College of Geography Sciences and Tourism, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054, China

Abstract: We choose the Ili valley as the research unit. We used the pulling effect of superior resources and combined with the constrained effect of disadvantagous resource to determine the index weights. The land resources, water resources, and economy resources were included to improve the relative resource carrying capacity model. We also used the state index to measure the degree of overload and the deviation surplus. We analyzed time and space differentiation about the population and economy carrying capacities related to resources in Ili valley from 2002 to 2013.

Key words: Ilirelative carrying capacity of resourcespopulationeconomy

随着世界经济的高速发展,各国面临的资源危机日益加剧,如何实现人口、资源、经济的协调发展成为国内外关注的热点.中国经济长期呈现粗放式发展模式,产业发展以资源型为主要特征,人口压力依旧不减,使得资源压力更为凸显,中国人口、资源、经济可持续发展的实现迫在眉睫.

资源承载力研究是满足和支撑一个国家或地区的人口、经济等综合系统发展需求的最大资源限度,是可持续发展的必要保障[1].国内外有关资源承载力的研究前期多将食物绝对量计算作为传统的资源承载力的分析重点[2-6].随着黄宁生和匡耀求[7]提出相对资源承载力的研究思路和方法,相对资源承载力开始在国内广泛应用.相对资源承载力的核心是选取更大区域范围作为参照区,对研究区域的各类资源相对承载力进行计算分析[8].相对资源承载力的研究目前多集中在全国、湖南、河南、新疆等大范畴区域,对于县域水平研究较少[9-11].研究重点从单一的水资源或土地资源等相对资源承载力向水、土、GDP等综合资源发展,越来越少的****以相对资源人口承载力为研究对象,经济和人口等相对资源的综合承载力正在成为分析主体[12-14].研究方法多运用传统评价方法、Topsis方法、模糊综合评判方法、线性加权和法、突变级数法等方法,部分****对相对资源承载力模型进行改进[15-19].绿洲地区相对资源承载力的研究方向集中于自然资源和水资源的承载力相关研究,通过相对资源综合承载力来促进西部地区可持续发展的研究近几年日益增多[16-24].综上所述,目前相对资源承载力的研究运用较多的线性加权和法模型有待改进.承载状态划分标准一般只有超载、临界、富余3种,缺乏更细层次的划分.而对于西部地区的研究更是有待补充.

绿洲城市是人类活动更为集中、水土资源禀赋更为缺乏、相对独立的区域,其资源承载力具有研究对象整体性和迫切性.本文选取伊犁河谷作为绿洲地区典型,以县市为基本单元,指标权重主要由优势资源牵引效应,结合劣势资源束缚效应共同测算,将经济资源、水资源、土地资源等具有绿洲特色的指标加入到改进的相对资源承载力模型,同时增加状态度指数度量超载程度与富余的偏离程度.本文以新疆的实际人口和经济规模作为参照区,对比分析伊犁河谷的相对资源人口承载力和经济承载力的时间分异规律,进而为伊犁地区县域相对资源的人口与经济的均衡发展以及绿洲城市可持续发展提供时空分异规律及决策基础.

1 研究数据来源及研究方法1.1 方法概述1.1.1 方法原型——相对资源承载力文献[7]提出的相对承载力模型如下.

相对经济资源人口承载力Cecp

| ${{C}_{ecp}}={{G}_{ec}}\times {{I}_{pec}},$ | (1) |

相对土地资源人口承载力Cspl

| ${{C}_{spl}}={{N}_{l}}\times {{I}_{pl}},$ | (2) |

相对资源综合人口承载力Cs

| ${{C}_{s}}=\left( {{C}_{ecp}}+{{C}_{spl}} \right)/2,$ | (3) |

1.1.2 改进的相对资源承载力模型文献[12-14]考虑伊犁河谷的绿洲区域特殊性,将经济资源、土地资源、水资源作为重点选择基准,分析相对的经济和人口综合承载力.

相对经济资源人口承载力Pecp

| ${{P}_{ecp}}={{Q}_{ec}}\times {{I}_{pec}},$ | (4) |

相对土地资源人口承载力Pspl

| ${{P}_{spl}}={{Q}_{l}}\times {{I}_{pl}},$ | (5) |

相对水资源人口承载力Pnpw

| ${{P}_{npw}}={{I}_{pw}}\times {{Q}_{w}},$ | (6) |

综合相对资源人口承载力Psp

| ${{P}_{sp}}={{P}_{ecp}}{{W}_{ec}}+{{P}_{spl}}{{W}_{l}}+{{P}_{npw}}{{W}_{w}},$ | (7) |

同理,将式(5)、式(6)、式(7)中参考区域的人口值换成参考区域的国内生产总值,那么得到综合的相对资源经济承载力Csg表达式

| ${{C}_{sg}}={{C}_{ngw}}W{{\prime }_{w}}+{{C}_{sgl}}W{{\prime }_{l}},$ | (8) |

1.1.3 权重确定本文通过优势资源牵引效应的权重最大值与劣势资源制约效应的权重最小值确定权重,避免原模型权重确定的主观性.

| $maxC_{s}^{1}={{C}_{npw}}{{W}_{1}}+{{C}_{spl}}{{W}_{2}}+{{C}_{ecp}}{{W}_{3}},$ | (9) |

| $minC_{s}^{2}={{C}_{npw}}{{W}_{1}}+{{C}_{spl}}{{W}_{2}}+{{C}_{ecp}}{{W}_{3}},$ | (10) |

1.1.4 结果评价原始承载力划分标准按照P大于、等于、小于C分为超载、临界、富余3种状态,但区分度不够详细.本文在原始标准的基础上增加反映承载状态偏离程度的指标:承载状态度(如表 1),使得结果度量更加精确科学.

Table 1

| 表 1 承载状态的原始标准与承载状态度Table 1 Criteria and formula of the carrying capacity states |

1.2 数据来源根据伊犁地区的实际情况以及数据的可获取性,选取人口与经济总量为资源的承载对象,水资源、土地资源、经济资源为资源指标.数据主要囊括新疆、伊犁地区和伊犁地区各县市的供水总量、农作物总播种面积、人口总数、GDP等相关数据;主要来源于2003—2014年《新疆维吾尔自治区统计年鉴》,部分数据通过插值法计算补充.由于塔城、阿勒泰2个地区与县市单元统计数据上相差较大,因此研究区范围只选取伊犁河谷所辖的9个县市进行数据分析.

2 研究区概况伊犁哈萨克自治州地处东经80°9′42″~91°01′45″,北纬40°14′16″~49°10′45″,辖塔城、阿勒泰2个地区和9个直属县市.全州总面积3.5×105km2,人口总数500多万,以哈萨克、汉族为主,共47个民族.

伊犁幅员辽阔,资源充裕,雨量较充沛,水土光热资源丰富.全州地表水年径流量占全疆的41%,水能蕴藏量占全疆的37%.并且拥有1350万亩已开垦土地,3000万亩可耕地,3亿多亩天然草场等土地资源.伊犁地区水土资源分布极不均匀,人口与经济发展存在区县之间明显的不平衡性,因此资源、人口、经济约束较大.随着经济发展与人口增多,资源利用粗放发展明显,环境污染日趋严重,区域发展不平衡性加剧,严重制约了伊犁河谷地区的可持续发展.因此,如何在空间上综合运用相对资源承载力协调经济与人口的可持续发展成为伊犁地区发展的主要问题.

3 伊犁河谷相对资源承载力综合分析选取同为绿洲城市、具有相似自然经济条件的新疆作为参照区,分析伊犁河谷的相对资源承载力地位.借助新疆水、土地、经济的相对资源承载力,利用测算模型计算不同年份的伊犁河谷地区相对资源承载力,并分析不同资源承载力的优势和劣势,进而梳理伊犁河谷地区人口与经济的相对资源承载力的时间演变历程.

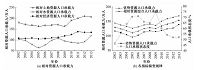

3.1 相对资源人口承载力变化3.1.1 分项相对资源人口承载力研究根据上述研究方法计算出2002—2013年间伊犁地区相对土地、水、经济等资源的人口承载力情况(图 1(a)).从3个分项资源对比中看出,土地资源人口承载力最高,水资源人口承载力最低,表明伊犁地区土地资源属于优势资源,而水资源属于劣势资源.从时间轴线上来看,相对土地资源的人口承载力先降低,在2009年转折后,进入上升状态;相对经济资源的人口承载力在2002—2011年间平稳上升,之后稳中有降;相对水资源的人口承载力处于波动状态,2002—2005、2008—2011年属于下降时期,2006—2007及2011年后处于上升状态.数据表明,近年来土地资源和水资源的相对人口承载力不断提升,彰显了伊犁河谷地区努力保持土地资源优势,并着力改善水资源的相对劣势,逐步推动地区的协调发展.

Fig. 1

| Download: JPG larger image |

| 图 1 2002—2013年伊犁河谷相对资源人口承载力及各指标演变规律Fig. 1 Indexes of the relative population carrying capacity of resources in Ili valley from 2002 to 2013 | |

3.1.2 相对资源人口承载力的时间历程根据上述计算方法中优势资源与劣势资源的双向作用,优势资源与劣势资源的两种相对人口综合承载力利用LINGO14.0进行编程计算,以此为基础,计算相对人口承载度(图 1(b)),以此分析优势资源与劣势资源的承载状态变化趋势.2002—2013年间,伊犁地区的相对资源承载状态全部为超载,且承载状态度整体上先升后降,2009年有个超高的超载状态.不论是优势资源相对人口承载力,还是劣势资源相对人口承载力,甚至是综合人口承载力,在伊犁地区均表现为波动性的先降后升,这说明伊犁河谷地区人口已经大幅度超出当地资源环境承载能力,但近两年承载能力的提升反映了伊犁地区资源优势利用充分,一定程度上改善了资源与人口的协调发展状态.

3.2 相对资源经济承载力变化3.2.1 分项相对资源经济承载力研究计算出的2002—2013年间伊犁地区相对土地资源、水资源的经济承载力情况,如图 2(a)所示.从3个分项资源对比中看出,土地资源人口承载力最高,水资源人口承载力最低,表明伊犁地区土地资源属于优势资源,而水资源属于劣势资源.从时间轴线来看,相对土地资源及相对水资源的经济承载力全都处于波动上升状态.土地、水资源等经济承载力的提升数据反映伊犁河谷地区努力取长补短,逐步加大了自然资源开发利用.

3.2.2 相对资源经济承载力时间历程优势资源与劣势资源的两种综合相对经济承载力,以及承载状态度,分别利用LINGO14.0编程计算,结果如图 2(b)所示.2002—2013年间,伊犁地区相对资源经济承载状态全部在富余与非常富余状态间来回波动,其中2003、2008—2010年属富余状态,其余年份属非常富余状态.承载状态度也经历了较大波动.但3类相对人口承载力全部处于平稳上升状态,差距有缓慢扩大趋势.这主要说明伊犁河谷地区经济比当地资源环境承载能力低很多,经济发展尚未充分利用伊犁地区的资源优势,资源与经济的协调发展有待提升.

Fig. 2

| Download: JPG larger image |

| 图 2 2002-2013年伊犁河谷相对资源经济承载力各指标演变规律Fig. 2 Indexes of the relative economy carrying capacity of resources in Ili valley from 2002 to 2013 | |

4 伊犁分区县相对资源承载力分异选择同样自然经济条件的大范围区域——伊犁自治州作为参照区,分析伊犁河谷各县市的相对资源承载力地位.借助伊犁自治州的相对资源承载力,计算并分析伊犁河谷各县市的相对资源承载力状态,同时总结梳理2002—2013年伊犁河谷各县市人口与经济的相对资源承载力的时间演变与2002、2013年的空间分异情况.

4.1 各县市相对资源综合承载力伊犁地区分县市相对工地资源综合承载力情况分析如下:伊宁县、察布查尔县、新源县为前3名,表明土地资源是这3个县的优势资源.伊宁市、特克斯县、尼勒克县处于落后状态,表明土地资源是这3个县的劣势资源.值得指出的是,承载力最高的伊宁县的人口与经济总量是承载力最低的伊宁市的近5倍.

相对水资源综合承载力分区县情况为:承载力前3名是伊宁市、新源县、霍城县,表明这3县水资源是优势资源.特克斯县、察县、尼勒克县均处于落后状态,表明水资源是这3个县的劣势资源.值得指出的是,水资源承载力最高的伊宁市的人口与经济总量约为最低的尼勒克的34倍.

分区县相对经济资源综合承载力状态分析如下:新源县、霍城县、伊宁市是相对经济资源综合承载力最高的前3名城市,这表明经济资源是这3个县的优势资源.特克斯县、巩留县、昭苏县的相对经济资源综合承载力均处于落后状态,表明这3县经济资源是劣势资源.最高的伊宁市经济资源承载总量为最低的特克斯县的8倍.

4.2 各县市综合相对资源承载力时间演变由于相对资源承载力涉及县市指标较多,故采用剩余人口或者多余GDP来分别反映相对资源人口与经济的承载能力.进而分析2002—2013年间伊犁河谷各县市的相对资源承载力的时间历程演变规律.

4.2.1 各县市相对资源人口承载力数据表明,伊宁县、霍城县、巩留县、特克斯县、尼勒克县均是相对资源综合承载力人口超载的地区.其中,巩留县在2006年出现人口富余状态,伊宁县、霍城县处于波动上升状态,特克斯县、尼勒克县处于波动下降状态.呈现人口富余状态的地区为伊宁市、昭苏县,且均处于波动状态,无较大变化.呈现人口由超载状态转化为富余状态的是察布查尔县与新源县.其中,察布查尔县2002—2009年属于相对资源人口超载状态,2010年—2013年处于富余状态;新源县2002—2004年及2010年为相对资源人口富余状态,其余年份为人口超载状态.

4.2.2 各县市相对资源经济承载力相对资源综合承载力呈现超载的地区为伊宁县、霍城县、新源县、尼勒克县.其中,伊宁县呈波动状态,霍城县、新源县、尼勒克县呈上升趋势,个别年份有所变化.呈现经济富余状态的地区主要为伊宁市、察布查尔县、巩留县、昭苏县.其中,伊宁市处于波动状态,波动幅度不大.察县、巩留县、昭苏县处于稳定上升状态.特克斯县在2006年由超载状态转化为富余状态.

4.3 伊犁各区县区域发展类型时空分异4.3.1 各区县相对资源承载力空间分异2002年的相对资源人口承载力各区县分异如图 3所示.呈现严重超载状态的地区有5个,分别为伊宁县、霍城县、特克斯县、尼勒克县和察布查尔县.最大超载度为45.27%,最小超载量为0.24%,说明这部分地区人口数量过多,处于警戒状态.呈现超载状态的是巩留县与新源县,超载度分别为16%和8.14%.呈现人口非常富余状态的地区主要为伊宁市,富余度为22.73%;富余状态的为昭苏县,富余度为0.35%.

Fig. 3

| Download: JPG larger image |

| 图 3 2002—2013年伊犁河谷各县市相对资源人口承载力图Fig. 3 Population and economic carrying capacities of resources in Ili valley from 2002 to 2013 | |

2013年的相对资源人口承载力各区县分异如图 3所示.严重超载状态的地区有4个,主要为伊宁县、霍城县、特克斯县、尼勒克县,超载度最大29.34%,最小6.35%.超载状态的区域为巩留县,超载度为8.77%.呈现人口非常富裕状态的地区为伊宁市和新源县,富裕度分别为11.19%和1.81%,表明该地区人口较少,应适当吸引人口集聚.察布查尔县、昭苏县处于相对资源人口富余状态,富裕度分别为9.29%和5.41%.

2002年各区县相对资源经济承载力如图 4所示.呈现经济严重超载状态的地区为霍城县、新源县、尼勒克县和特克斯县.超载度最大值为69.99%,最小值为3.86%.超载的地区为伊宁县,超载度为10.4%.呈现经济非常富余状态的地区为伊宁市,富裕度为13.7%,说明伊宁市未充分利用资源优势,经济发展水平仍有很大提升空间.经济富余的地区为察布查尔县、巩留县和昭苏县,超载度最小为5.28%,最大为12.92%.

Fig. 4

| Download: JPG larger image |

| 图 4 2002—2013年伊犁河谷各县市相对资源经济承载力图Fig. 4 Eonomic carrying capacity of resources in Ili valley from 2002 to 2013 | |

2013年各区县相对资源经济承载力如图 4所示.霍城县、新源县和尼勒克县为严重超载状态的地区,最大超载度为59.82%,最小为21.1%,表明3区县经济发展严重超出资源承载能力.伊宁县为超载地区,超载度为0.96%.处于经济非常富余的地区为察县巩留县、昭苏县和特克斯县.最大富余度为26.27%,最小为14.8%.经济富余地区为伊宁市,富余度为10.14%.

4.3.2 伊犁各区县区域发展类型时间变化通过相对资源人口与经济承载力的组合,确定了4种区域发展类型,以便更加直观地反映相对资源承载力的时空分异,如表 2所示.其中,A类型为相对资源人口与经济承载力均超载,此类型的区域人口密度较大,且经济发展较充分.A类地区应疏散与分流人口,提升人口质量与控制人口数量;优化产业结构,降低经济发展能耗,实现低投入高产出的经济发展.B类型为相对资源人口超载与经济富余,该类型区域人口密度较大,但经济发展不足.B类地区应优先发展人口带动强的产业,超载人口借助经济转型得以解决.C类型为相对资源经济超载,并且人口呈现富余状态,该类型区域人口密度较小,但经济发展较充分.C类地区应通过经济带动人口集聚,适度发展劳动密集型产业以提高人口数量;优化产业结构以降低经济发展能耗.D类型为相对资源人口与经济承载力均富余,此类型的区域人口密度较小,且经济发展不充分.D类地区应创新政策吸引企业与人口集聚,快速促进经济与人口的跨越式发展.

Table 2

| 表 2 相对资源承载力区域发展类型匹配Table 2 Types of relative resource carrying capacities for regional development |

从表 3可以看出,在2002—2013年间伊犁河谷各县市的108个样本中,C类型的区域只出现过7次,且全部集中于新源县内.伊宁县、霍城县、尼勒克县在12年间的全部匹配类型均为A类.伊宁市、昭苏县在12年间的全部匹配类型均为D类.察县2002—2009属于B类,2010—2013是D类.巩留县除2006年为D外,其他均为B.新源县整体上由A向C转变,2010年有所波动.

Table 3

| 表 3 2002—2013伊犁各县市相对资源承载力区域发展类型Table 3 Types of relative resource carrying capacities for regional development in Ili valley form 2002 to 2013 |

4.3.3 伊犁河谷区域发展类型空间分异选择2002年与2013年作为时间截面,利用ARCGIS9.x对伊犁河谷的各区县进行地理空间分析.从图 5可以看出,2002年,属于A类的区域主要是位于伊犁河谷东北部的霍城县、尼勒克县、伊宁县、新源县以及西北部的特克斯县,这5个县域由于发达的经济与人口集聚,呈现出相对资源的人口与经济全部超载状态.而伊宁市与昭苏县属于D发展类型,经济与人口全部富余,说明两地的经济发展与人口集聚均不够充分,资源富足.属于B类地区的察布查尔县与巩留县位于伊犁河谷中部,主要表现为人口超载而经济发展不足,应注重提高经济的人口承载力.经过12年的发展,伊犁河谷各县市在2013年的区域发展类型空间表现为:伊犁河谷东北部的霍城县、尼勒克县和伊宁县属于A类,应注重经济结构的转变以及人口的适度疏散;中南部的巩留县、特克斯县属于B类,应提高经济的人口承载能力;伊犁河谷东部的新源县属于C类,应通过产业升级吸引人口进行集聚;中部的伊宁市与西南部的察布查尔县与昭苏县属于D类,应充分开发当地的资源优势,发展经济与吸纳人口.其中,察布查尔县、新源县、特克斯县在12年期间发展了相对资源承载力类型的转变,其他区域并无变化.

Fig. 5

| Download: JPG larger image |

| 图 5 2002年与2013年伊犁各县市相对资源承载力区域发展类型空间分布Fig. 5 Types of relative resource carrying capacities for regional development in Ili valley in 2002(a)and 2013(b) | |

5 结论在伊犁河谷地区的相对承载力纵向分析结果中,伊犁地区相对于新疆而言,优势资源是土地资源,而劣势资源则为水资源.2002—2013年相对资源人口承载状态在伊犁地区各县市普遍全先升后降,始终处于超载状态;相对资源经济承载状态在伊犁各县市呈现富余与非常富余间的来回波动,表明伊犁地区人口较多,而经济发展不够充分.应充分利用当地资源进行经济开发,并通过产业结构调整适当控制人口规模,提升人口质量.

在横向上对伊犁河谷的9个县市进行时空演变分析,结论如下:

1) 2002—2013年间,伊犁地区较少的县市相对资源承载力发生承载状态的转变.其中,察布查尔县与新源县的相对资源综合人口承载力是由超载状态转化为富余状态,特克斯县的经济承载力由超载状态转化为富余状态.

2) 2002年相对资源人口呈现超载状态的地区有7个,严重超载的为伊宁县、霍城县、特克斯县、尼勒克县和察布查尔县.最大超载度为45.27%,最小超载量为0.24%,这一结果论证了这5个地区的人口增长已处境界状态.与之相反,此时的伊宁市呈现出人口非常富余状态,昭苏县呈现出人口富余状态.2013年的相对资源人口呈现严重超载状态的地区有4个,为伊宁县、霍城县、特克斯县和尼勒克县,超载状态的区域为巩留县.呈现人口非常富裕状态的地区为伊宁市、新源县,富裕度分别为11.19%、1.81%,表明该地区人口较少,应适当吸引人口集聚.察布查尔县、昭苏县处于相对资源人口富余状态.

3) 2013年的相对资源经济承载力呈现经济超载状态的地区有5个,严重超载的地区为霍城县、新源县、尼勒克县和特克斯县;超载的地区为伊宁县.经济非常富余状态的地区为伊宁市,说明伊宁市未充分利用资源优势,经济发展水平仍有很大提升空间.经济富余的3个地区为察布查尔县、巩留县和昭苏县.2013年相对资源经济严重超载的地区主要有3个,分别为霍城县、新源县和尼勒克县.最大超载度为59.82%,最小为21.1%,表明这3个区县经济发展严重超出资源承载能力.超载地区为伊宁县.处于经济富余的地区有5个,非常富裕的有察布查尔县、巩留县、昭苏县与特克斯县,富余地区为伊宁市.

4) 划分相对资源承载力的协调发展类型,分析不同区域发展类型的时空分布,有利于针对不同类型提出解决措施.

参考文献

| [1] | 高鹭, 张宏业. 生态承载力的国内外研究进展[J].中国人口 ·资源与环境, 2007, 17(2):19–26. |

| [2] | Malthus T R. An essay on the principle of population, 1798[M].London: Macmillan, 1966. |

| [3] | Sun W Q, Leopold A C. Glassy state and seed storage stability: a viability equation analysis[J].Annals of Botany, 1994, 74(6):601–604.DOI:10.1006/anbo.1994.1160 |

| [4] | 张红. 国内外资源环境承载力研究述评[J].理论学刊, 2007(10):80–83. |

| [5] | 文琦, 何彤慧. 近 10 年来我国水资源承载力研究综述[J].水资源保护, 2006, 21(6):15–18. |

| [6] | 岳晓燕, 宋伶英. 土地资源承载力研究方法的回顾与展望[J].水土保持研究, 2008, 15(1):254–257. |

| [7] | 黄宁生, 匡耀求. 广东相对资源承载力与可持续发展问题[J].经济地理, 2000, 20(2):52–56. |

| [8] | 孙慧. 新疆相对资源承载力与可持续发展[J].经济地理, 2009, 29(6):995–999. |

| [9] | 刘佳骏, 董锁成, 李泽红. 中国水资源承载力综合评价研究[J].自然资源学报, 2011, 26(2):258–269. |

| [10] | 何文举, 陈雄超, 卜赛男. 城镇人口规模与能源资源消费关系的实证研究:以湖南省为例[J].经济地理, 2013, 33(11):70–76. |

| [11] | 汪菲, 杨德刚, 王长建, 等. 新疆相对资源承载力及可持续发展时空演变特征分析[J].中国沙漠, 2013, 33(5):1605–1613. |

| [12] | 张永勇, 夏军, 王中根. 区域水资源承载力理论与方法探讨[J].地理科学进展, 2007, 26(2):126–132. |

| [13] | 许朗, 黄莺, 刘爱军. 基于主成分分析的江苏省水资源承载力研究[J].长江流域资源与环境, 2012, 20(12):1468–1474. |

| [14] | 李丽娟, 张勃. 甘肃省各地区相对资源承载力及可持续发展研究[J].冰川冻土, 2011, 33(5):1169–1175. |

| [15] | 高孝伟, 周晓玲, 黄增. 基于 TOPSIS 的相对综合资源承载力评价模型研究[J].资源与产业, 2014, 16(1):23. |

| [16] | 苏永红, 冯起, 刘蔚, 等. 应用模糊综合评判方法评价石羊河流域水资源承载力[J].干旱区研究, 2009, 26(2):169–175. |

| [17] | 顾学明, 王世鹏. 基于突变级数法的北京市相对资源承载力评价研究[J].资源与产业, 2011, 13(3):61–65. |

| [18] | 李泽红, 董锁成, 汤尚颖. 相对资源承载力模型的改进及其实证分析[J].资源科学, 2008, 30(9):1336–1342. |

| [19] | 韩俊丽, 段文阁, 李百岁. 基于 SD 模型的干旱区城市水资源承载力模拟与预测:以包头市为例[J].干旱区资源与环境, 2005, 19(4):188–191. |

| [20] | 张传国, 方创琳, 全华. 干旱区绿洲承载力研究的全新审视与展望[J].资源科学, 2002, 24(2):42–47. |

| [21] | 王长建, 张小雷, 杜宏茹, 等. 开都河-孔雀河流域水资源承载力水平的综合评价与分析[J].冰川冻土, 2012, 34(4):990–998. |

| [22] | 熊黑钢, 付金花, 王凯龙. 基于熵权法的新疆奇台绿洲水资源承载力评价研究[J].中国生态农业学报, 2012, 20(10):1382–1387. |

| [23] | 孟丽红, 陈亚宁, 李卫红. 新疆塔里木河流域水资源承载力评价研究[J].中国沙漠, 2008, 28(1):185–190. |

| [24] | 曹月娥, 杨建军, 马媛. 新疆土地利用总体规划中的区域资源环境承载力分析[J].干旱区资源与环境, 2008(1):44–49. |