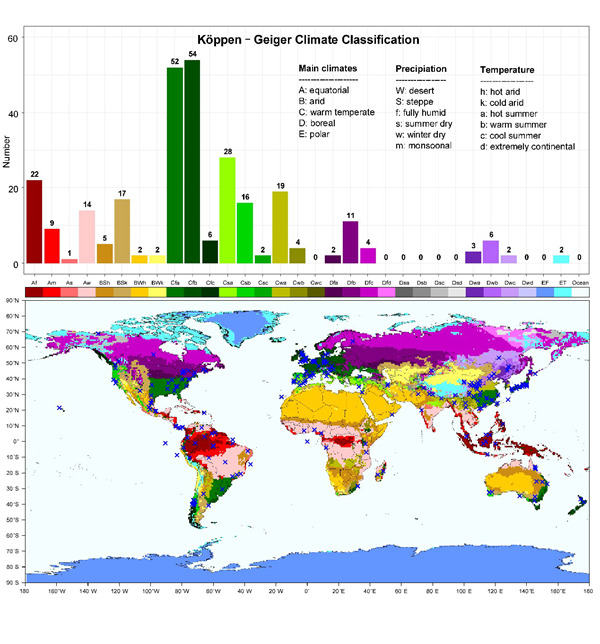

西北生态环境资源研究院沙坡头沙漠研究试验站科研人员通过对1970-2019年50年间发表的234篇文献中树干茎流野外观测试验的数据进行提取整合,建立了全球不同气候区283个研究点(图)488条木本植被(乔木和灌木)树干茎流产量及其生物因子(生活型、林分年龄、高度、密度、叶面积指数、基面积、胸径、树皮类型、物候、叶片类型)和非生物因子(年平均降水量、年平均气温)的数据集。基于该数据集,分析了树干茎流产量的全球格局,并运用集合了CART和boosting两种机器学习算法的增强回归树模型(boosted regression trees)量化分析了上述生物和非生物因子对树干茎流产量的相对贡献率及影响机制。

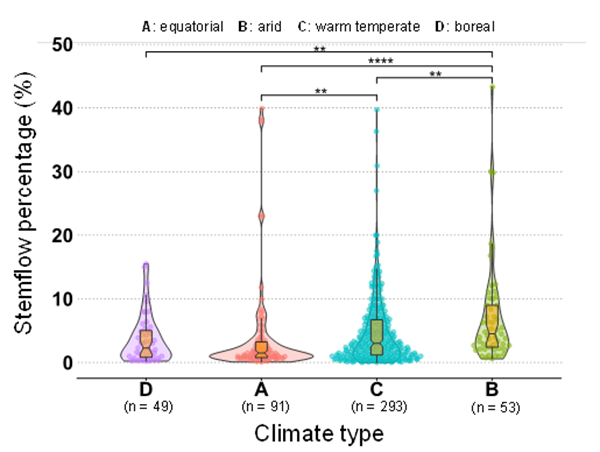

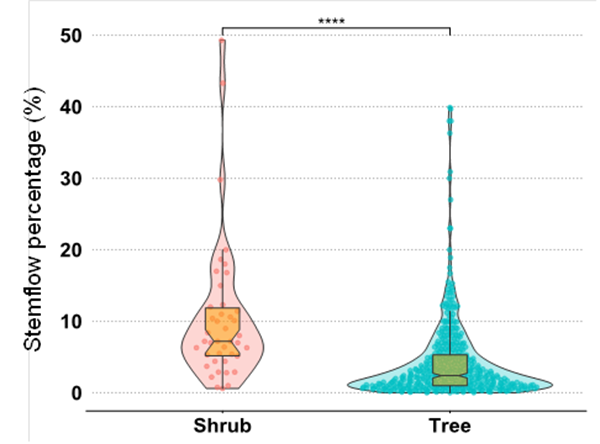

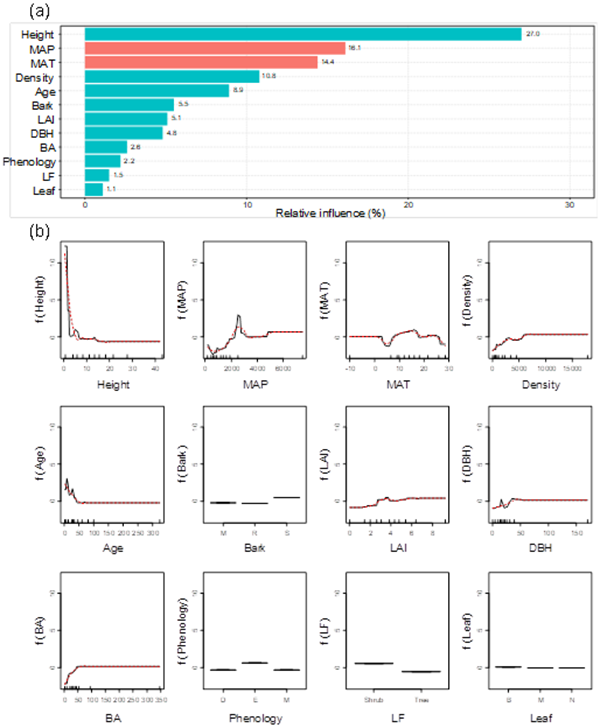

在全球尺度上,树干茎流产量中位值为2.7 %(四分位距: 1.0-6.3%)。其中,约60 %的树干茎流野外观测试验在暖温带气候区(柯本气候分类C类)开展,干旱气候区(B类)植物的树干茎流产量(中位数: 4.5 %;四分位距: 2.4-9.0 %)显著高于(P< 0.01)其他气候区(图);灌木树干茎流产量(中位数: 7.2 %;四分位距: 5.2-11.9 %)显著高于(P< 0.01)乔木(中位数: 2.4 %;四分位距: 1.0-5.3 %)(图)。增强回归树模型结果显示,影响树干茎流产量的主要因子依次为:植物高度(相对贡献率: 27.0 %)、年平均降水量(16.1 %)、年平均气温(14.4 %)、林分密度(10.8 %)、年龄(8.9 %)和树皮类型(5.5 %),其他因子如叶面积指数、胸径、基面积、物候、生活型和叶片类型影响作用较小(图)。树干茎流产量对各生物和非生物因子存在普遍的非线性响应,具体响应关系如图所示。

该成果以Global quantitative synthesis of effects of biotic and abiotic factors on stemflow production in woody ecosystems为题发表于环境科学与生态学领域Top期刊Global Ecology and Biogeography上。张亚峰副研究员为文章第一作者和通讯作者。

该研究获国家重点研发计划(2016YFE0203400)、中国科学院青年创新促进会会员专项(2019415)和国家自然科学基金(41530750)等项目共同资助。

论文链接:Global quantitative synthesis of effects of biotic and abiotic factors on stemflow production in woody ecosystems

树干茎流研究点(n = 283)在全球各气候区的分布

不同气候类型树干茎流产量对比(**表示P<0.01,****表示P<0.0001)

灌木和乔木树干茎流产量对比

生物和非生物因子对树干茎流产量的相对贡献率(a)

树干茎流产量对各因子的响应(b)

责任编辑:张婧睿