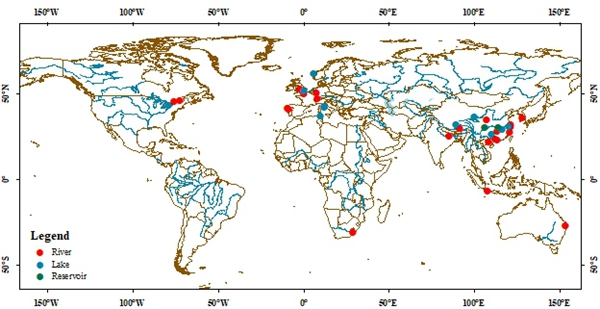

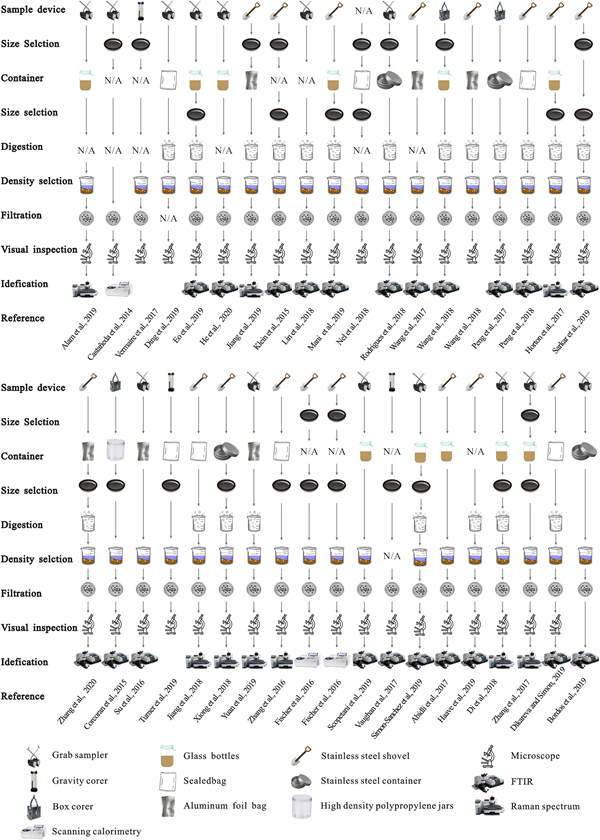

微塑料在陆地及海洋环境中的赋存、运移和扩散备受关注,而以往的研究主要集中于海洋环境中微塑料污染。最新的研究发现,海洋环境中70%的微塑料来源于河流。河流沉积物作为微塑料的一个沉降区,是微塑料赋存的重要区域。针对淡水沉积物微塑料取样、检测方法标准方法不一致、研究结果无法进行比较的问题,中国科学院西北生态环境资源研究院冰冻圈科学国家重点实验室康世昌研究员团队及其合作者,指出目前淡水沉积物微塑料的研究区域及范围(图1),总结和比较了淡水沉积物微塑料采集方法、提取技术和检测手段,并提出了规范操作的建议(图2)。

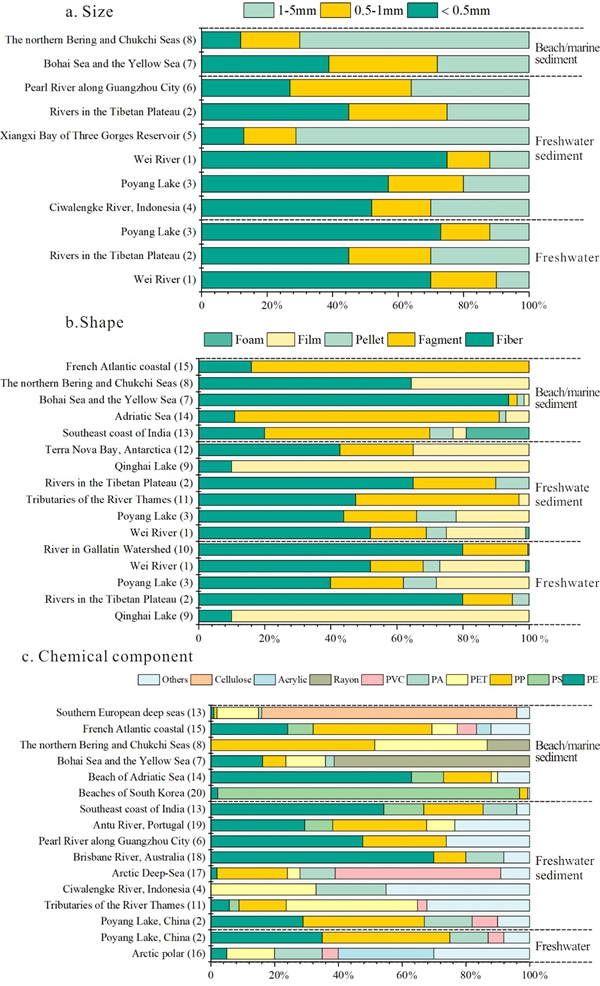

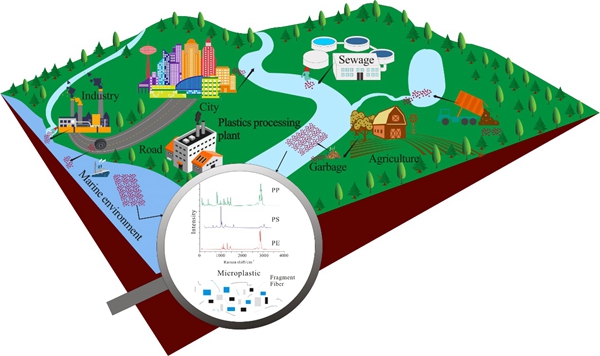

该研究阐明了全球范围内淡水沉积物中微塑料的尺寸、颜色、形状等物理形态及化学组成特征存在的差异;对比了淡水环境表层水体、海洋沉积物和淡水沉积物微塑料的特征;探索了微塑料在三种环境介质中的空间联系和运移规律(图3)。分析发现,小粒径纤维状和碎片状微塑料普遍存在于河流、湖泊、水库沉积物中,其丰度可相差2~5个数量级,区域差异性显著。通过阐述淡水沉积物中微塑料的来源及传播途径,探讨了淡水环境中微塑料的影响和潜在风险。淡水、海滩及海洋沉积物与淡水沉积物微塑料形态特征和化学组分的一致性为微塑料在淡水环境向海洋环境的传递提供了佐证(图4)。研究也指出,相对于海洋环境微塑料的研究深度与广度而言,目前对于淡水沉积物微塑料的研究还处于起步阶段。在微塑料的运移和转化过程和对陆地生态系统以及人类的影响尚不明晰,亟待解决一些关键的问题。准确、灵敏、低成本、统一的检测方法和高通量样品处理是更好地开展大范围、长期及全球视角监测的关键。

该研究近期以Microplastics in freshwater sediment: A review on methods, occurrence, and sources为题发表于地学国际期刊Science of the Total Environment。中国科学院大学博士生杨玲为论文第一作者,张玉兰副研究员为论文通讯作者。该成果得到第二次青藏高原综合考察研究项目(2019QZKK0605),国家自然科学基金(41671067),中国科学院西部之光等项目共同资助。

论文连接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141948

图1全球淡水沉积物微塑料研究点分布

图2淡水沉积物微塑料取样、预处理和分析

图3淡水沉积物中微塑料的尺寸(a)、形状(b)、化学成分(c)与海洋沉积物和淡水系统地表水中微塑料的比较

图4淡水及海洋环境中的微塑料来源

责任编辑:脱畅