过去几十年,中国为了保障粮食安全,大量化肥投入到集约化农田,并最终向环境排放[1],造成了面源污染、土壤酸化[2]、大气氮(N)沉降增加[3]等一系列环境问题。与此同时,集约化畜牧业迅速发展导致了农牧分离问题凸显,畜禽粪尿养分还田率仅有30%—50%,其余部分损失到环境中引起水体富营养化和空气质量下降[4-6]。一方面,为了保障作物高产,部分地区氮磷肥长期过量施用导致了硝酸盐淋失、水体富营养化、氨挥发和温室气体排放远远高于其他国家和地区[1,7];另一方面,在畜产品需求拉动下,集约化畜牧业飞速发展,单位耕地畜禽养殖数量远远高于其他国家和地区,单位耕地畜禽粪尿氮负荷高达400 kg N·hm-2,而畜禽粪尿氮还田率还不到一半,成为水体面源污染、氨挥发和温室气体排放的主要来源之一[8-9]。因此,研究中国农牧系统养分流动特征,通过优化农牧系统养分管理,保持养分合理流动与循环,减少各个环节的养分环境排放,提高系统利用率是农牧业可持续发展的关键,也可为“化肥减施”、“有机肥替代化肥”、“畜禽养殖废弃物资源化利用”和“面源污染阻控”等国家行动提供科学依据。

国际上对“土壤-作物-畜牧业”系统养分管理及其环境排放的研究十分关注。联合国环境署出版了《我们的养分世界(Our nutrient world)》的报告,指出优化农牧系统养分管理,可以生产更多食物,同时减少环境污染,这正成为全球最大的挑战之一[10]。欧洲和美国分别组织上百位科学家对氮在“社会-生态环境”系统流动规律和综合效应进行全面评估[11-12]。欧盟采取多种措施以促进“土壤-作物-畜牧业”系统养分的合理流动和循环,如通过定量监测农田和农场氮磷等养分流动和环境排放,制定化肥和有机肥管理措施;通过设置流域尺度生态脆弱区,利用农场监测数据和模型结合,制定流域养分管理策略;通过硝酸盐法令及一系列环境政策,限制国家尺度化肥和有机肥氮施用(如170 kg N·hm-2有机肥施用限量)和环境排放,有效地减少了各成员国氮的环境排放[13]。实现上述目标的关键是通过研究建立农田和畜牧业体系结合的生产模式[14],并构建指标对农田、区域和国家尺度农牧系统养分管理行为进行定量评价。因此,兼顾提高农牧业生产力和保护环境的“土壤-作物-畜牧业”系统养分管理已经成为全球关注的焦点[10]。本文将在分析中国农牧业发展、农牧系统养分流动特征和国内外研究进展的基础上,提出中国农牧系统养分管理的研究重点。

1 中国农牧系统养分管理研究意义

1.1 中国农牧系统养分投入大量增加,利用率下降

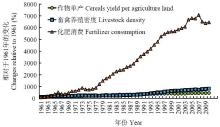

近几十年,中国粮食安全取得了巨大成功,粮食总产和单产大幅度提高,基本保障了粮食安全。2010年与20世纪60年代底相比,粮食单产增加了5倍,而化肥消费增加了几十倍,远远高于粮食单产的增速(图1)。20世纪末中国农牧业开始转型,集约化畜牧业飞速发展,畜牧业增长率是粮食单产的2倍左右(图1),然而畜禽粪尿管理滞后,养分循环利用重视不够[15]。由此可见,依赖化肥养分投入提高粮食和饲料产量,进而支持集约化畜牧业发展,已成为过去几十年中国农牧业养分管理的主要方式。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图11961—2010年中国作物单产、畜禽养殖密度与化肥消费相对增加数量(来源:FAO数据库)

-->Fig. 1Relative changes in cereal yield, livestock density and fertilizer consumption in China from 1961 to 2010. Data for 1961 were set at 100% (Source: FAO, 2012)

-->

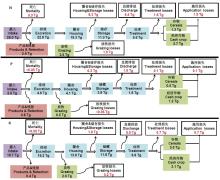

BAI等[5]、MA等[16]建立了食物链和农牧系统(土壤-作物生产-畜牧生产-食品加工-家庭消费-环境)养分流动模型(nutrient flows in food chains, environment and resources use,NUFER),实现了国家和区域尺度上,从食物链和农牧系统角度对氮磷平衡、环境排放、利用率及流动规律进行定量分析。模型可以模拟国家和区域尺度上食物链和农牧系统NH3、N2、N2O挥发,氮磷养分淋溶,径流和侵蚀等环境损失(图2)。MA等[17]提出了食物系统氮(磷)代价,其定义为人类消费1 kg食物氮(磷),在农业和畜牧业生产系统需要投入的氮(磷)数量,该指标可以作为综合评价食物链氮磷流动的特征。分析表明,1980—2005年中国食物系统氮代价从6 kg·kg-1增至11 kg·kg-1,食物系统磷代价从5 kg·kg-1增至13 kg·kg-1。在食物消费拉动下,2005年人均化肥、饲料、食物氮素消费量分别为1980年的2.1、2.2和1.3倍。中国土壤作物系统氮利用率从1980年的32%降至2005年的26%;而畜禽养殖系统的氮利用率增加了一倍;整个食物链系统氮利用率从16%大幅度降至9%。在1980—2005年期间土壤作物系统、农牧系统和食物链系统磷利用率的变化趋势与氮基本一致,分别降低了61%、增加了6%和降低了63%。总之,过去几十年中国食物氮磷代价增加和农牧系统养分利用率降低。

1.2 中国农牧系统养分环境排放快速增加,都市圈及其周边排放高

中国农牧系统的氮磷环境损失呈快速增加趋势,1980年土壤作物系统的氮损失为940×104 t,而2005年则达到2 700×104 t,增加了近2倍;畜禽养殖系统氮损失增加了近4倍;活化的氮(化肥)与排放到环境氮量相当,食物链系统成为活化氮环境排放的通道。磷损失历史变化规律与氮基本一致,1980年畜禽养殖体系基本不存在磷损失,2005年损失量则达到了210×104 t(折纯磷,下同)。此外,进一步明确了食物链各子系统氮磷环境排放的贡献,研究发现土壤-作物系统是食物链氮气体损失的第一大排放源,占总损失的68%;畜禽养殖体系为第二大排放源,占总损失的27%。对于氮的水体损失而言,土壤-作物系统贡献率降至56%,但仍为最大排放源;而畜禽养殖的贡献率增至33%。磷水体损失规律与氮损失规律相反,畜禽养殖占总磷水体损失的68%,为最大排放源,其次为土壤-作物体系(占总损失的15%)[17](图3)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2食物链(上图)和农牧(下图)系统养分流动模型

-->Fig. 2Modeling NUFER in food chain (up) and crop-animal system (down)

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图31980年和2005年中国食物链和农牧系统氮(上图)和磷(下图)流动变化图

-->Fig. 3Nitrogen (up) and phosphorus (down) flows of the food chain and crop-animal system in China in 1980 and 2005 (Unit: Tg)[

-->

BAI等[15]针对中国“饲料-粪尿排泄-圈舍-储藏-加工-施用”整个链条的养分流动和环境损失进行了定量分析。结果表明,2010年中国畜禽粪尿管理链条中约78%的粪尿排泄氮,50%左右的磷和钾排放到环境中;绝大部分的养分损失是发生在畜禽圈舍和储藏环节,主要以氨挥发(占总氮损失的39%)和粪尿直接向水体排放或填埋(占总氮磷钾损失的30%—73%)的形式损失(图4)。不同养殖体系及畜禽种类之间的养分流动和损失差异很大,规模化养殖场的粪尿还田利用率最低[15]。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图42010年中国粪尿管理体系氮磷钾流动特征和环境损失

-->Fig. 4Nitrogen (N), phosphorus (P), and potassium (K) flows through the manure management chain in China in 2010[

-->

农牧系统氮磷利用率和损失存在较大的空间分异特征,氮磷高环境排放区域集中在华北平原、长江三角洲和珠江三角洲等都市圈及其周边的农牧业生产区,其主要原因是农田化肥过量施用和农牧系统分离的生产体系导致的大量粪尿养分未被循环利用[17]。都市化的快速扩张正在改变着农业和畜牧业生产系统的氮磷养分循环及其环境排放[8]。人口增长和人均食品消费量增加是中国农牧系统养分流动加速的主要驱动力,分析表明城镇人口增加贡献了城镇食品消费增长的62%—72%,城镇人口食物结构变化(即动物性食品消费增加)的贡献率为20%—30%。该结果进一步验证了都市圈及其周边农牧业主产区是优化农牧系统养分管理的关键环节之一[18]。

1.3 农牧分离是中国农牧系统养分利用率低的根本原因

中国集约化畜牧业迅速发展导致了农牧分离问题凸显,畜禽粪尿作为有机肥的还田率仅有40%—50%,其余部分损失到环境中引起水体富营养化和空气质量下降。如何遏制农牧分离趋势,实现农牧/种养结合已经成为解决养分环境排放和农牧业可持续发展的关键问题[19]。从“土壤-作物-畜牧-粪污”全链条角度分析,1980—2010年中国奶牛养殖系统总氮和总磷环境排放量迅速增加(图5)[20]。研究发现,中国4种主要奶牛养殖体系之间的养分利用率差异显著,个体和群体尺度氮利用率:集约化>养殖小区>放牧≈农户散养;如果考虑“土壤-饲料生产-奶牛养殖”系统,氮利用率:农户散养>放牧>养殖小区>集约化。主要原因是集约化养殖场和养殖小区更依赖于饲料粮和高品质牧草,可以显著提高奶产量,但是农牧分离、畜禽粪尿循环利用率低导致系统氮利用率低,环境排放高(图6)[5]。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图51980—2010年中国奶牛生产体系氮磷环境排放

-->Fig. 5Changes in nitrogen (N) and phosphorus (P) losses in dairy production system from 1980 to 2010[

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图62010年中国奶牛养殖体系个体、群体和系统尺度氮素利用率

-->Fig. 6N use efficiency of dairy production at animal, herd and system levels in China in 2010[

-->

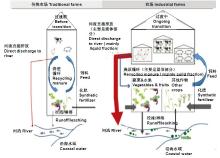

中国农业正在由传统农业向集约化农业转型,由于农牧分离的生产方式,也导致了严重的环境问题(图7)。STROKAL等[21]分析了农牧系统养分从陆地向水体和海洋运移,揭示了中国农牧分离和畜禽粪尿管理不当对面源污染和海洋富营养化的影响。研究发现,1970—2000年间畜牧业养分环境排放导致的可溶性氮磷向河流的排放量大幅度增长,增长量达到了2—45倍(不同区域有显著的差别),由于畜禽粪尿排放导致的水体可溶性氮磷量分别占总量的44%和82%。2000年河流向渤海湾排放的养分中,60%—78%来源于畜禽粪尿养分排放[22]。总之,农牧结合养分管理是关键,一方面需要优化饲料配方的能蛋比和精粗比;更重要的是亟需改善集约化畜牧生产体系的畜禽粪尿管理方式。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7中国由传统农业向集约化农业转型引起的养分环境排放改变示意图

-->Fig. 7The change of nutrient emission caused by the transition from traditional agriculture to intensive agriculture in China[

-->

2 国内外研究进展

2.1 农牧系统养分流动规律和环境排放

农场和农田养分管理是评价和降低集约化农业环境污染的重要工具,成为研究的热点[23]。欧美等国家的研究多以定量和调节养分的输入与输出平衡,控制环境排放为目标[24]。国内****张福锁教授组织全国养分管理协作网,深入研究了“养分资源综合管理”、“土壤-作物体系综合管理”和“测土配方施肥”的理论与技术,大量试验研究表明这些技术可以同时大幅度提高作物产量和养分利用率[25-26]。如何将农业研究中作物需求规律、测土排放施肥和农田养分管理等研究与化肥工业的肥料配方设计结合,是未来研究的重点。畜牧业养分管理对提高畜产品产量和改善环境均具有重要意义[14]。同时也是最为复杂的,涉及农场尺度饲料配方、动物营养、饲舍管理、有机肥储存、生产和施用等环节的管理[27]。发达国家对大中型养殖场养分管理研究较多,涉及到动物个体、畜群和农场尺度饲料配方、动物营养、饲舍管理、有机肥储存、生产和施用等环节的管理[28-29]。而中国应该加强养殖场监测与模型研究的结合,揭示农牧系统“土壤-饲料-

畜牧业生产”各环节的养分流动特征[19]。

欧美等国家的研究多以模型模拟和监测定量农田和农场养分的输入与输出平衡,从而控制氮素的环境排放[25];非洲国家的研究则是利用农牧系统设计模型,分析农户的养分管理与土壤有机质提升、劳动力投入和农户收入的权衡关系(trade-off analysis)[30-32],进而为农户决策提供科学依据。而中国集约化养殖业快速发展,且大部分养殖场都没有配套农田,研究农户内和农户间“土壤-作物-畜牧业”体系各环节养分流动的精确定量和农牧结合实现途径是未来重点研究的方向[19]。

近年来,国际上利用模型从全球、国家和区域尺度开展了氮流动规律的研究[33]。农学家的研究关注如何通过作物、畜禽、农场、区域尺度氮管理,提高氮利用率[7,34-36];环境学家的研究主要关注活性氮在生态系统的排放和环境影响[37-38];生态学家的研究关注优化氮循环利用,提高其回收利用率[39-40]。然而,目前模型定量方法主要是由上而下(top down)的方法,以国家尺度“作物和畜牧业”生产体系作为研究对象[16,41-48],进而聚焦到区域尺度(down-scaling)[8,49-50]。利用“自下而上”的方法,建立农场、农户、流域、区域和国家多尺度农牧系统养分管理模型,设计未来可持续农牧系统是研究的关键。

2.2 农牧系统养分管理与调控途径

农牧结合是可持续集约化农业的必然出路[51],同时也是提高农业生产力和环境质量的主要途径[52-53]。农牧结合的核心是通过改善畜禽粪尿管理,减少畜禽粪尿养分在“饲舍-储存-加工-运输-施用”链条的损失和提高养分在农田循环的比例和数量[27]。而农牧结合的方式是多尺度的,包括农场内、农户间和区域间等;与之对应的农牧结合程度也是不同的[52]。BONAUDO等[54]从生态学视角证明了农牧结合可以同时提高农场生产力和减少环境影响。欧洲国家、新西兰和巴西等国家的研究表明,在农场内的农牧结合和畜禽粪尿优化管理可以有效减少农场氮素环境排放,减少环境污染风险[55]。以奶牛为例,欧盟组织了以荷兰De Marke农场为先锋的试验农场网络,对农场尺度“土壤-玉米-牧草-奶牛”系统精确氮管理进行定量研究。De Marke农场与传统农场相比,氮素总投入减少50%,牛奶和肉产量保持不变,氮素利用率提高一倍[56-57]。而对于养殖规模大和集约化程度高的美国玉米带,则通过玉米种植户和养殖场签订合同的方式实现农场间的农牧结合,从而提高氮素在农场间的循环[58]。在欧盟,对于养殖密度特别高的区域(例如荷兰和丹麦),需要通过将畜禽粪尿加工成商品有机肥出售到周边区域,实现区域间农牧结合[59]。而中国目前以农牧分离的生产方式为主,亟需研究制约农牧结合的影响因素、养分循环利用和环境减排的技术途径。

3 中国开展农牧系统养分管理研究的重点

近年来,中国正处于社会发展转折点,即由“传统农业社会”向“现代化工业社会”的重要转型期,其主要表现在:(1)农业经营模式由传统的小农户向家庭农场、专业生产大户和专业合作社转变;(2)农业政策和补贴方向由单一的追求粮食安全,向供给侧结构优化和生态环境保护转变。2013—2015年,中央一号文件连续提出了鼓励土地流转、发展家庭农(牧)场和农业现代化、集约化和专业化的方向;2016年和2017年,中央更是提出了促进农业供给侧结构改革、2020年化肥零增长和畜禽废弃物资源化的目标。围绕国家需求,立足国际前沿,这也为农牧系统养分管理研究提出了新的挑战。在农田、农户、区域和国家等不同尺度,应对以下几方面进行重点研究:(1)通过建立“土壤-作物-畜牧”系统养分流动监测网,定量研究中国典型农作系统“土壤-作物-畜牧”系统养分流动、循环和转移规律,养分利用率和环境效应;(2)通过设置不同农业生态区和作物类型的联网试验,研究有机肥替代化肥机理与调控途径;(3)研发不同规模和类型养殖场畜禽粪尿“饲养-畜舍-储藏-加工-施用”全链条养分循环利用机理和减排技术;(4)利用模型,研究基于农牧结合养分管理的农场内、区域内和区域间高产高效“土壤-作物-畜牧”系统设计。The authors have declared that no competing interests exist.