0 引言

【研究意义】氮素是植物生长需求量最大的营养元素,且制约着植物生长和产量的形成,而可利用磷量又制约着氮素的吸收[1]。因此,氮、磷养分的供应是粮食增产的有效保障,具有不可替代的作用[2]。东北三省地处东北亚核心地区,是中国重要的商品粮及畜牧产品生产地区,农业、畜牧业正在持续不断地发展。然而,东北地区的农牧产业中种植结构相对单一,畜牧业种类结构简单,发展不均衡,农牧结合循环体系关系松散,未有效发挥以农促牧、以牧促农、农牧互补的优势[3]。同时,东北农牧交错区又是典型的生态脆弱区,既经济落后又是中国“生态环境脆弱带”的组成部分[4]。因此,在保证粮食安全并高产的模式下,有必要改善农牧产业中氮、磷养分的利用,减小损失,降低环境风险,调整农牧一体化的协调发展,坚持可持续发展的农牧结合型模式,对今后养分资源的可持续发展具有重要意义。【前人研究进展】目前,国内外对氮、磷养分的平衡及管理问题已有大量研究。SMITH等[5]通过氮素养分平衡建立氮素排放的估算方法,计算了土地扩张需求下的畜禽系统氮素排放量,提出了控制地面及地表水中氮素损失的相关策略;MAGDOFF等[6]分析了当前养分流动特征,讨论社会发展对农业养分循环的影响,以及当代农业生产中养分资源面临的挑战;鲁如坤等[7]探究了中国南方6省的农田养分平衡现状,分别对各省的氮、磷、钾素的盈亏状态进行了详细的分析;MA等[8]利用物质流分析方法及相关研究的总结归纳,建立了食物链养分流动模型(nutrient flows in food chain, environment and resources use,NUFER),并分析了2005年中国氮、磷养分的利用及损失情况,对降低粮食氮、磷养分生产成本提出合理化建议。随后,NUFER模型分析方法逐渐用于其他地区,侯勇等[9]对比分析了京郊地区集约化种猪场、生态养殖园和单一种植区农牧生产系统的养分利用率及损失情况;BAI等[10-12]分别对中国生猪、奶制品等畜牧产品生产体系中氮、磷养分的转化情况进行探究,提出了可以高效利用养分的饲养、管理及粪便处理办法。另一方面,通过估算中国食品生产中氮的排放量,探究出减轻食品生产中一氧化二氮排放的管理方案[13]。张建杰等[14]在区域尺度上对山西省农牧系统磷空间流动特征进行了综合评价,并提出相关管理策略。【本研究切入点】目前,东北地区养分流的研究限于单一的作物生产系统和畜禽养殖系统内部[15-16],而对于农牧结合生产体系的整体养分输入、输出及利用情况并不清楚。同时,对农牧产品生产量大而本地消耗量少的出口型地区养分流动情况,以及不同种植结构、畜禽养殖结构的地区间养分流动差异特征还缺乏了解。【拟解决的关键问题】借助NUFER模型,分析东北地区1984—2014年间农牧体系氮、磷养分流动趋势特征,明确东北地区省域间的养分流动差异,探索各省存在的问题,全面、准确地为东北地区的氮、磷养分的优化管理提供策略。1 材料与方法

1.1 东北地区概况

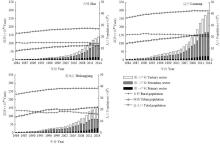

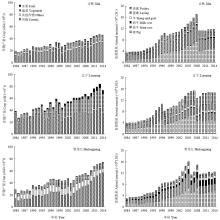

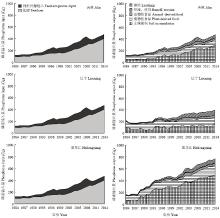

东北三省是位于中国东北部的吉林、辽宁和黑龙江3个省份的总称,位于东经118°53′—135°05′, 北纬38°43′—53°33′。土地面积78.73×104 km2,约占全国的8.2%。东北属温带季风性气候,夏季短促温和多雨,冬季漫长寒冷干燥,雨热同期,热量不足。同时,东北三省是中国重要的工业、农业大省。1984—2014年间东北三省的经济与人口发展情况如图1所示,2014年吉林、辽宁、黑龙江三省城镇化率分别达到47%、52%、58%,生产总值分别为1.4×1012、2.9×1012、1.5×1012元[17-22],其中农业生产总值分别约占11%、8%、17%。近30年,东北三省农业、畜牧业结构差异如图2所示。东北三省农业主要以谷物、蔬菜的种植为主,畜牧业主要以猪、肉牛、家禽的养殖为主,而三省的种植、养殖结构又略有差异。吉林省主要以谷物种植,猪、肉牛养殖为主;辽宁省蔬菜、水果的种植面积逐渐扩大,家禽的饲养量较高;黑龙江省其他作物的种植以及奶牛的养殖数量相对略多。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图11984—2014年吉林、辽宁、黑龙江地区经济与人口发展情况

-->Fig. 1The development of economy and population in Jilin, Liaoning and Heilongjiang from 1984 to 2014

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图21984—2014年吉林、辽宁、黑龙江地区农牧业发展情况

畜禽单位LSU:采用欧盟统计局折算方法,将奶牛作为标准单位,一头肉牛折算0.8头奶牛,一头猪折算0.3头奶牛,一只肉鸡折算0.007头奶牛,一只蛋鸡折算0.014头奶牛,一只羊折算0.1头奶牛

-->Fig. 2The development of farming and animal husbandry in Jilin, Liaoning and Heilongjiang from 1984 to 2014

Livestock unit (LSU): It is a conversion method of Eurostat, taking a cow as the standard unit, a beef cattle converted to 0.8 cow, a pig converted to 0.3 cow, a poultry converted to 0.007 cow, a laying hen converted to 0.014 cow, a sheep or goat converted to 0.1 cow

-->

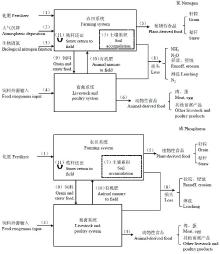

1.2 养分模型介绍

本研究针对吉林、辽宁、黑龙江3个省份,以每个省的“农田-畜牧”生产体系中氮、磷养分的流动为研究对象。系统的边界根据省份地理区域边界确定。农牧生产体系中养分的投入包括化肥、大气沉降、生物固氮、饲料的外源输入;输出包括动、植物性食品、养分的累积及损失(氨挥发、氧化亚氮排放、径流、淋洗、侵蚀以及反硝化作用);系统内部的养分循环主要是通过作物秸秆还田、用作饲料及有机肥还田等途径(图3)。其中,农田系统中的秸秆养分输出包括还田、作饲料、以及通过一些途径的养分损失;畜禽系统中的输出包括动物性食品、畜禽粪尿通过有机肥途径的还田以及不同途径的损失。另外,在系统养分输入中种子、农药、磷素的沉降等养分的带入对整体养分的投入来说占极小部分,因此不予考虑。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3农牧系统氮、磷养分流动示意图

-->Fig. 3Diagram of nitrogen and phosphorus nutrient flow in farming and animal husbandry system

-->

1.3 数据来源

东北地区基础数据信息(吉林、辽宁和黑龙江人口数量、生产总值、化肥用量、耕地面积、作物种植面积及产量、畜禽数量)来自统计年鉴[17-22]。为了便于计算比较,畜禽数量采用欧盟统计局折算方法(LSU)[23],将奶牛作为标准,其他畜禽均折算成相应的奶牛数量。模型中涉及到的养分含量、养分去向、排放系数等参数通过查阅文献获取[24-29]。1.4 计算方法

1.4.1 农田系统氮、磷养分的计算(Gg=103 t)氮(磷)素输入量(Gg)=氮(磷)肥投入量+大气沉降量+生物固氮量+秸秆还田量+有机肥还田量(1)

式中,磷素养分输入中不包括大气沉降和生物固氮。

氮(磷)养分输出量(Gg)=籽粒含氮(磷)量+秸秆含氮(磷)量+氨挥发损失量+氧化亚氮损失量+径流、侵蚀、淋洗损失量+反硝化作用养分损失量+土壤养分累积量 (2)

式中,磷素养分输出中不包括氨挥发、氧化亚氮及反硝化作用途径的养分损失。

1.4.2 畜禽系统氮、磷养分的计算

氮(磷)养分输入量(Gg)=系统内部作物产品作饲料的转化量+饲料的外源输入量 (3)

氮(磷)养分输出量(Gg)=肉、蛋含氮(磷)量+其他畜禽产品含氮(磷)量+畜禽粪尿氮(磷)排放量 (4)

式中,畜禽粪尿一部分通过有机肥进行还田,未被还田部分表示为不同途径的损失。

1.4.3 氮、磷养分可利用资源量的计算

氮(磷)养分可利用资源量(Gg)=秸秆氮(磷)养分含量+畜禽粪尿氮(磷)养分含量 (5)

1.4.4 氮、磷养分利用率的计算

农田系统氮(磷)养分利用率(N(P)UEc)=(植物性食品养分含量+用作饲料部分的作物产品养分含量)/农田系统养分投入量×100% (6)

畜禽系统氮(磷)养分利用率(N(P)UEa)=动物性食品养分含量/畜禽系统养分投入量×100% (7)

农牧系统氮(磷)养分利用率(N(P)UEc+a)=(植物性食品+动物性食品)/农牧系统养分总投入量×100% (8)

农牧系统氮(磷)养分循环再利用率(RRR)=(作物秸秆还田量+作物秸秆作饲料量+畜禽粪尿还田量)/(作物秸秆收获量+畜禽粪尿排泄量)×100% (9)

1.4.5 动、植物性食品出口量计算

动、植物性食品氮(磷)养分出口量=动、植物性食品氮(磷)养分生产量-本地居民动、植物性食品氮(磷)养分消耗量 (10)

2 结果

2.1 东北地区农牧系统养分输入与输出的变化趋势

1984—2014年,吉林、辽宁、黑龙江3省的氮素总投入量分别由669、746、716 Gg升至1 899、1 572、2 256 Gg(图4),分别增加了1.8、1.1和2.2倍。虽然黑龙江地区的氮素总投入量三省中最高,但在单位耕地面积氮素投入量上,黑龙江地区最低。2014年黑龙江地区单位面积氮素投入量为141 kg·hm-2,吉林和辽宁地区分别为271和280 kg·hm-2。其中,大部分氮素的投入来自农田中化学肥料的施用,吉林、辽宁、黑龙江分别由1984年的54%、70%、34%增至2014年的72%、70%、56%。近30年,随着东北地区畜牧业的迅速发展,带动饲料的外源输入量不断攀升。由于2006—2008年各地区先后发生了动物疫情,畜禽养殖数量下降,导致饲料的外源输入量在这几年间有所下降,随后逐渐恢复。2014年,吉林、辽宁、黑龙江地区饲料外源输入量分别达到217、366、176 Gg。从氮素养分输出状况来看(图4),东北地区氮素输出绝对量差异大,但增长趋势较为相似。黑龙江地区动、植物性食品的生产量最大,由1984年的699 Gg增至2014年的1 226 Gg,其中,输出其他地区的出口量约占25%。吉林和辽宁的动、植物性食品生产量分别由1984年的357和593 Gg增至2014年的610和814 Gg,出口量约占20%和14%。农牧系统中一部分氮素养分残留于土壤中,其中,吉林地区的氮素土壤累积量处于东北地区首位。近30年,吉林和黑龙江地区氮素的土壤累积量表现为上升趋势,而辽宁地区则处于波动状态。2014年,吉林、辽宁、黑龙江地区的氮素土壤累积量分别达到376、83、166 Gg。

在整个农牧系统中,东北地区的磷素养分的投入量变化趋势和氮素相似,至2014年总养分投入的绝对量从高到低表现为:黑龙江>吉林>辽宁,分别为769、471、393 Gg,增加了3.6、2.9、0.8倍。近30年,吉林、辽宁、黑龙江地区来自化肥的磷素投入量分别增长了328%、29%、373%。辽宁地区的饲料外源投入比例由6.6%增加至31.8%,而吉林和黑龙江地区的饲料外源投入量分别由22%和12%降至14%和8%。1984年,吉林、辽宁、黑龙江地区动、植物性食品的磷素输出其他地区出口量分别为9.4、28.8、26.4 Gg,占总生产量的14%、24%、26%,至2014年增长至26.4、27.6、52.2 Gg,占总生产量的22%、18%、26%。在磷素的养分输出中,大量的磷素养分未被利用,土壤累积量持续增加,吉林和黑龙江地区表现最为明显。2014年吉林、辽宁、黑龙江地区磷素的土壤累积部分分别达到63%、41%、64%(图5)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图41984—2014年吉林、辽宁、黑龙江地区农牧体系氮素输入与输出情况

-->Fig. 4Input and output of nitrogen in farming and animal husbandry system in Jilin, Liaoning and Heilongjiang from 1984 to 2014

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图51984—2014年吉林、辽宁、黑龙江地区农牧体系磷素输入与输出情况

-->Fig. 5Input and output of phosphorus in farming and animal husbandry system in Jilin, Liaoning and Heilongjiang from 1984 to 2014

-->

2.2 东北地区农牧系统可利用养分及循环利用率

随着东北地区氮、磷养分的大量投入,有机养分可利用资源量提高。计算结果表明,近30年,吉林地区氮、磷养分可利用资源量分别由281、52 Gg增至768、162 Gg;辽宁地区则由404、79 Gg增至815、211 Gg;黑龙江地区增加幅度最大,由311、58 Gg增至1083、226 Gg。从单位耕地面积方面来看,辽宁地区的氮、磷养分增幅最高,增加量分别达到54、21 kg·hm-2,吉林地区为40、10 kg·hm-2,黑龙江地区最低,结果分别是33、8 kg·hm-2。与此同时,氮、磷养分通过秸秆、畜禽粪尿还田、以及秸秆作饲料等途径对农田-畜牧系统之间的养分进行循环利用,养分的循环量逐渐提高,但养分的循环利用率在下降(表1)。吉林、辽宁、黑龙江地区的氮素养分循环再利用率分别下降6.9%、6.8%、4.8%,磷素循环再利用率分别下降16.1%、14.6%、16.7%。Table 1

表1

表1东北地区农牧系统氮、磷养分循环再利用情况

Table 1Recycling of nitrogen and phosphorus in farming and animal husbandry system in Northeast China

| 吉林 Jilin | 辽宁 Liaoning | 黑龙江 Heilongjiang | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 氮素养分循环利用指标 Nitrogen nutrient recycling index | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | ||

| 秸秆作饲料量 Straw feed amount (Gg) | 38.7 | 67.6 | 77.7 | 91.8 | 65.3 | 63.9 | 83.2 | 65.4 | 40.2 | 64.5 | 71.7 | 123.8 | ||

| 秸秆还田量 Straw return to field amount (Gg) | 6.5 | 14.5 | 22.2 | 76.5 | 19.6 | 23.2 | 41.6 | 49.1 | 5.2 | 11.7 | 19.6 | 49.5 | ||

| 畜禽粪尿还田量 Animal manure to field amount (Gg) | 113.3 | 174.1 | 260.0 | 212.8 | 101.1 | 174.9 | 220.8 | 205.0 | 99.7 | 168.5 | 359.6 | 280.7 | ||

| 氮素循环再利用率 Nitrogen recycling rate (%) | 56.5 | 54.4 | 49.8 | 49.6 | 46.0 | 49.6 | 43.3 | 39.2 | 46.7 | 48.9 | 48.1 | 41.9 | ||

| 磷素养分循环利用指标 Phosphorus nutrient recycling index | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | 1984 | 1994 | 2004 | 2014 | ||

| 秸秆作饲料量 Straw feed amount (Gg) | 6.2 | 11.0 | 12.9 | 15.6 | 10.4 | 10.1 | 13.3 | 10.4 | 5.2 | 8.6 | 9.7 | 18.2 | ||

| 秸秆还田量 Straw return to field amount (Gg) | 1.0 | 2.4 | 3.7 | 13.0 | 3.1 | 3.7 | 6.7 | 7.8 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 7.3 | ||

| 畜禽粪尿还田量 Animal manure to field amount (Gg) | 30.0 | 49.7 | 72.3 | 60.3 | 35.2 | 60.5 | 87.8 | 80.9 | 32.8 | 50.9 | 110.0 | 88.7 | ||

| 磷素循环再利用率 Phosphorus recycling rate (%) | 71.2 | 65.7 | 58.7 | 55.1 | 61.5 | 63.5 | 53.8 | 46.9 | 67.2 | 63.4 | 59.2 | 50.5 | ||

新窗口打开

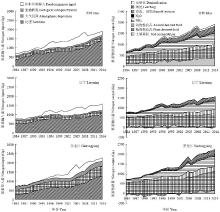

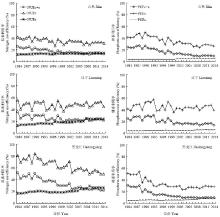

2.3 东北地区农牧系统氮、磷养分利用率

如图6所示,1984—2014年东北地区农田生产、农牧结合系统氮、磷养分利用率呈下降趋势,而畜禽生产系统氮、磷养分利用率呈上升趋势。农田生产系统中,吉林、辽宁、黑龙江地区氮素利用率分别下降10%、11%、32%,磷素养分利用率分别降低16%、2%、23%。畜禽生产系统中,吉林、辽宁、黑龙江地区的氮素利用率分别增加了3%、11%、10%,磷素养分利用率分别提高了0.8%、1.9%、3.2%。2014年,东北地区农牧结合系统氮素养分利用率表现为黑龙江(22%)>辽宁(21%)>吉林(13%);磷素养分利用情况表现为辽宁(14%)>黑龙江(10%)>吉林(9%)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图61984—2014年东北地区农牧系统氮、磷养分利用率

NUEc+a:农牧系统氮素利用率 Nitrogen use efficiency in farming and animal husbandry system;NUEc:农田生产系统氮素利用率 Nitrogen use efficiency in farm production system;NUEa:畜禽生产系统氮素利用率 Nitrogen use efficiency in livestock and poultry production system;PUEc+a:农牧系统磷素利用率 Phosphorus use efficiency in farming and animal husbandry system;PUEc:农田生产系统磷素利用率 Phosphorus use efficiency in farm production system;PUEa:畜牧生产系统磷素利用率 Phosphorus use efficiency in livestock and poultry production system

-->Fig. 6Utilization efficiency of nitrogen and phosphorus in farming and animal husbandry system in Northeast China from 1984 to 2014

-->

2.4 东北地区农牧系统氮、磷养分的损失情况

近30年,东北地区农牧系统中氮、磷养分的损失呈逐渐扩大趋势(图4、图5)。计算结果表明,吉林、辽宁、黑龙江地区氮素总养分损失率分别由1984年的34%、29%、20%扩大至2014年的48%、43%、38%,其中通过农田土壤及畜禽粪尿中的氨挥发、淋洗等损失途径为主,2014年,单位耕地面积氨挥发损失量分别为72、85、33 kg·hm-2。磷素总养分损失率分别由3%、2%、2%扩大至12%、21%、10%,主要通过农田土壤、畜禽粪尿的淋洗途径损失,2014年单位耕地面积淋洗损失量分别为7、16、4 kg·hm-2。3 讨论

东北地区农牧系统的养分输入与输出量整体呈上升趋势,但各省域间略有差异。养分的投入由北向南逐渐减少。造成这种差异主要与气候条件、耕地资源、种植结构等因素相关。黑龙江地区有丰富的耕地资源,耕地资源总量占全国第一[30]。因此,黑龙江地区尽管在单位耕地面积上养分投入量少,但作物种植面积相对较大,化肥总投入量也随之增加,氮素的沉降量也显著高于其他省份,造成养分的总投入量较高。而辽宁地区在单位耕地面积上的养分投入居于首位,由于该地区的种植结构中,蔬菜、水果的种植面积较大,而蔬菜为喜高肥作物,需肥量较高[31],养分的投入量也随之增加。吉林地区谷物种植主要以玉米为主,在玉米施肥上吉林地区农户习惯施用高氮肥[32],且玉米的施氮量高于蔬菜施氮量[33],导致吉林地区的化肥氮素总投入量在3个地区中最多。因此,不同省域间的养分投入方面存在差异。养分输出方面,东北地区农牧产品大量生产并长期输出到其他地区。黑龙江地区农牧产品生产量最高,输出量也居3省之首。同时,大量养分随产品的出口而输出,而一部分养分以废物的形式累积于本地。研究结果显示,除吉林地区氮、磷养分累积量一直处于盈余状态,其余两个地区都出现了养分亏缺的情况。在2000年之前,黑龙江地区作物从土壤中带走的氮素养分量高于氮肥投入量,造成土壤的氮素养分累积量出现亏缺。随着化肥的投入量增加,土壤的氮素养分得到补充,2000年之后氮素养分开始出现大量盈余,这与王建国等[34]的研究结果相似。而辽宁地区近30年氮素养分累积盈亏情况交替出现,处于波动状态,这与辽宁地区作物的种植面积与产量一直处于波动状态有关。该研究结果与梁雷等[35]的部分研究结果相符。因此,不同地区养分的投入存在差异,也导致输出方面产生不同的表现。

本研究表明,1984—2014年东北地区农牧系统氮、磷养分输入与输出大幅提高,损失率持续增加,循环再利用率不断下降,最终的养分利用率呈现下降趋势,这与MA等[29]研究结果整体变化趋势相似,但近10年农田系统的氮素利用率降幅略高于前人研究结果,而磷素的利用率增幅略低;畜禽系统的氮、磷养分利用率变化幅度均偏低。不同省域养分利用率存在差异。究其原因,吉林地区农民习惯施用高氮肥并采用将化肥一次性施入土壤的方式施肥[32]。同时,农民为方便耕作、减少成本而习惯将作物秸秆露天焚烧,导致养分利用率较低。虽然3个地区中吉林地区的养分循环率较高,但其养分再利用量远不及其损失量。而辽宁地区畜禽的养殖数量高,产生大量的畜禽排泄物。畜禽粪便中存在大量的氮、磷养分,一部分通过氨挥发到大气中,其余部分通过地表或地下水流入江河,造成损失及污染[36]。导致辽宁地区的养分损失率不断升高,磷素损失率处于3省之首。黑龙江地区除了大量种植水稻和玉米外,大豆的种植面积也相对较多,种植大豆需要较高的磷肥,而大豆磷肥的利用率较低[37]。因此,黑龙江地区的磷素养分利用率略低。

最后,根据省域间不同的种植结构以及不同作物

的需求,合理调整不同养分的投入量。吉林地区农牧系统养分管理中,应侧重农田生产中对养分的优化利用,氮、磷养分投入合理化,注意养分的循环再利用。普及合理施肥观念,减少高氮肥的施用。另一方面,适当减少粮食用玉米的种植面积,增加种植粮饲兼用作物。辽宁地区则应该侧重对畜牧生产中养分的去向管理以及农牧结合方面养分的合理规划,畜禽粪尿及时还田,多利用作物秸秆作饲料,减少养分外源投入。减少猪、家禽等畜禽的饲养,逐步建立耗粮型和草食型动物相结合养殖结构,合理分配资源。黑龙江地区应注意农田生产中的化肥合理投入的同时,有效地利用丰富的土地资源,并进一步加强农牧结合程度,减少损失,提高养分循环再利用率,从而提高养分利用率。黑龙江地区秸秆资源量丰富,可通过调节畜禽养殖结构,积极发展草食型动物的饲养量,加快建立牛、羊为主的养殖业,充分利用秸秆资源,加快该区域秸秆和饲用玉米的转化和利用,从而改变原来种植业与养殖业分离的生产方式,实现资源化整合。同时,加强各省域之间的养分协调管理,取长补短,优化农牧系统中养分的利用,促进东北地区养分资源的可持续发展。

4 结论

1984—2014年,东北地区农牧产业快速发展,农牧系统养分总输入与输出量不断攀升。受气候条件、种植结构、养殖结构等影响,不同省域间的养分特征略有差异。东北地区氮、磷的养分的总投入量中,黑龙江地区居于首位。氮、磷养分利用方面,黑龙江地区的氮、磷养分可利用总量均最高,而氮、磷养分的循环再利用率则表现为吉林地区最高。东北地区农田系统中氮、磷养分利用率最高的地区分别为黑龙江和辽宁;畜禽系统中,黑龙江地区氮、磷利用率均最高;农牧结合系统中,黑龙江地区氮素利用率高于其他地区,辽宁地区的磷素利用率高于吉林和黑龙江地区。吉林和辽宁地区的氮、磷养分损失率分别高于其他地区。因此,针对东北不同地区的农牧系统养分流动特征采取适宜的管理措施,是促进农牧养分循环,提高养分利用率,保障东北地区的农牧业长期可持续发展的必由之路。The authors have declared that no competing interests exist.