0 引言

【研究意义】玉米是重要的粮食、饲料和生物能源作物[1],近年来播种面积迅速扩张,已成为中国产量第一的作物[2]。叶片参与玉米植株蒸发蒸腾、冠层光截获、光合作用、有机物运输等重要生理过程,是蒸发蒸腾的重要器官,为玉米植株体内水分和无机盐离子的运输提供主要驱动力[3],对玉米的生长发育具有重要意义。【前人研究进展】在各种农田生态系统模型中,为了模拟计算作物生长、蒸腾、光合速率,往往都直接或间接地需要计算作物叶面积或叶面积指数(leaf area index,LAI)。为了模拟计算作物光合作用,DE WIT[4]提出基于叶片光合有效辐射PAR(photosynthetic active radiation)截获量的C3植物净同化速率方程。GOUDRIAAN[5]指出叶片对PAR的截获是关于LAI的指数函数。为计算作物蒸发蒸腾量,JARVIS[6]提出关于PAR的气孔导度模型。张宝忠等[7]提出基于夏玉米叶片气孔导度提升的冠层导度估算模型,需要计算叶片对PAR的截获量。MITCHELL[8]提出关于LAI的边界层阻力方程。翟治芬等[9]研究表明,秸秆覆盖条件下春玉米生育期内蒸发蒸腾量与LAI具有很高的相关性。LI等[10]在计算覆膜条件下春玉米蒸发蒸腾量(ET)时,需要计算空气动力学阻力,而该阻力均为LAI的函数。可见,叶片面积或LAI是和作物生长[4,11]、蒸腾[6-7]、光截留[12]等过程密切相关的。在农业系统模型的校正过程中,LAI也是一个重要的输出变量,需要在生育期内多次测量LAI。LAI是指单位土地面积上单面植物光合作用面积的总和,它是作物生长状况的重要指标。估算作物叶面积的传统方法包括方格法、打孔称重法、排水法等[13],这些方法往往具有一定的破坏性。其中,方格法需要在方格纸上用铅笔描出叶片轮廓并统计格点数计算面积,但该方法不仅耗时耗工,而且受人为因素影响较大;打孔称重法受多种因素如叶片大小、厚薄、叶龄和打孔方式影响;排水法则受叶片本身水分变化的影响较大,特别是在叶片萎蔫时测量误差增大。近年来出现了基于电子图像的叶片面积测量方法[14],通过设置阈值对图像进行分割,但是由于叶片图像的多样性并没有普遍适用的分割算法[15-16],此外该方法还受到拍摄距离、光照条件和硬件设备性能的影响而具有较大的不确定性[17-18]。此外,还有基于叶片形状参数的叶面积测量方法以其易于操作、可靠性高得到了广泛的使用。例如,POTDAR等[19]建立了香蕉叶面积模型,发现叶片面积和叶片长宽之间具有很强的相关性。PEKSON[20]指出蚕豆叶片面积和叶片长宽之间也具有很强的相关性。SERDAR等[21]建立了核桃叶面积模型并对其进行验证,发现决定系数(R2)可达0.99。对于玉米叶片面积的估算方法,前人也进行了一些研究。MONTGOMERY[22]利用单片叶子长宽之积乘以叶面积形状系数α(定义为作物叶片面积LA与叶片长度L和宽度W乘积之间的比值,取值0.75)来估算玉米叶面积。LAL等[23]则提出基于叶片长和宽的叶面积指数模型。STEWART等[24]则认为整个田块的玉米叶面积也可以由代表性植株上所有叶片的叶面积之和来估算。MCKEE[25]认为单株玉米叶面积可以由其上所有叶片宽度之和乘以6.67来估算,但发现精度较低。FRANCIS等[26]对多个品种玉米叶面积进行研究,发现自顶向下第七片叶子叶面积乘以9.04可以代表整株叶面积。PEARCE等[27]认为自顶向下第八片叶子叶面积乘以9.39可以代表整株叶面积,但这种方法受群体密度影响较大、精度不高。【本研究切入点】基于叶片形状系数α的叶面积估算方法是最为常用的,但玉米叶面积形状系数α的取值仍然存在很大的随意性,不同****采用不同数值,例如0.72[28]、0.73[25]、0.74[24]、0.75[22]、0.79[29]等,其中,0.75在现阶段田间测量计算玉米叶面积时应用较广[30-33]。此外,这些研究还有一个共同缺陷就是将叶片形状系数α视为一个常数在全生育期使用,并未考虑该值的时间和空间变异性,这些都给叶片形状系数模型的应用带来了不便,也会造成较大的估算误差。【拟解决的关键问题】本研究通过田间试验,在整个生育期内不同生育阶段测量不同熟性玉米品种叶片的长度(L)、宽度(W)、叶面积(LA),然后利用所测数据计算叶片形状系数α值,其目的在于(1)探究α值在不同生育阶段的时间变异性、不同叶位的空间变异性,并获取总体平均的夏玉米叶片形状系数值;(2)建立并比较不同类型玉米叶面积模型的精度,选择最适于田间应用的夏玉米叶面积估算模型,从而为快速、准确测定玉米叶面积提供可靠的方法和依据。1 材料与方法

1.1 试验区概况

田间试验于2015年6月至10月在陕西杨凌西北农林科技大学节水灌溉试验站(34°17′N,108°04′E,海拔506 m)进行。该地区为关中旱作类型区,属于暖温带季风半湿润气候区,多年平均气温12.9℃,全年无霜期为221 d,年日照时数2 163.8 h,大于10℃积温4 184℃,多年平均降水量635.1 mm,多年平均蒸发量为993.2 mm。试验区土壤类型为塿土,0—20 cm土层的土壤pH为8.14,有机碳含量8.20 g·kg-1,全氮含量0.62 g·kg-1。1.2 试验处理

玉米于2015年6月14日播种,采用人工开沟点播方法种植,东西沟向,行距50 cm,株距30 cm,播种深度5 cm,各个处理播种前施用210 kgN·hm-2作为底肥,其后不再追肥,于2015年10月9日收获,雨养无灌溉。选取华北平原广泛种植的夏玉米品种晋单51和丰玉4号,陕西、甘肃广泛种植的夏玉米品种咸科858,四川地区广泛种植的夏玉米品种成玉34,关中灌区广泛种植的夏玉米品种延科288和陕西、山西、河南广泛种植的夏玉米品种蠡玉31作为供试品种。根据试生育期天数,将供试玉米品种分为早熟(晋单51、丰玉4号)、中熟(咸科858、成玉34)、晚熟(延科288、蠡玉31)共6个品种。试验小区面积为60 m2,每个品种播种面积为10 m2,播种65株。1.3 测定项目与方法

1.3.1 叶片形状系数 在全生育期内,连续测量不同品种夏玉米的叶片参数,并计算叶片形状系数。玉米自出苗后每6天采样一次,每个品种每次随机选取2株代表性植株进行测定。首先将每株玉米的全部叶片剪下,按照叶位进行编号,压平2 h后,然后使用叶面积测量仪(YMJ-C型,浙江托普仪器有限公司)测量各叶片叶领到叶尖的长度L,垂直于叶脉方向叶片最宽处宽度W,以及叶面积LA。测量仪技术参数为:叶片长度范围为0—29 cm,叶片宽度范围为0—22 cm,分辨率0.01 cm,测量精度0.3%以内。玉米生长后期,由于叶片长度大于叶面积测量仪量程,则改用钢卷尺测量叶脉长度,使用游标卡尺测量垂直于叶脉方向叶片最宽处宽度。然后将叶片用剪刀截成数段,分别用叶面积测量仪测量各段叶面积,再求和算出总叶面积。全生育期内6个不同玉米品种共采集测量叶片760片。最终计算单片叶子的形状系数α计算式为[26]: (1)

(1) 式中,LA为测得的单片叶面积(cm2);L为叶片从叶领到叶尖的长度(cm);w为垂直于叶脉方向叶片最宽处宽度(cm)。

1.3.2 物候期 试验期间观察并记录夏玉米生育期,生育期划分参照BBCH-scale划分法[27],以50%植株进入某一时期便认定该小区玉米进入此生育期。

1.4 叶片面积估算模型的评价

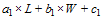

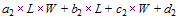

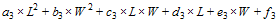

以所有采集的760片玉米叶片的长度和宽度的乘积(L×W)为自变量,以相应的实测叶面积(LA)为应变量,进行线性回归,可求得夏玉米整体的叶片形状系数α′,然后以α′为参数,按照公式(2)依次模拟估算每个叶片的面积,并将模拟结果和实测结果整体进行对比评估,以确定该模型的模拟精度。LA′=α′×L×W (2)

式中,LA′为模拟估算的单片叶面积(cm2);α′为回归所得的夏玉米整体平均叶片形状系数;其他参数如前所示。

类似地,以所有叶片叶长(L)、叶宽(W)及其二次方(L2、W2)为自变量,实测叶面积(LA)为应变量,采用Matlab 7.0进行拟合,参考现有的其他作物线性[34]、二次[19,21,35]、对数[36]等类型的叶面积模型,逐一建立下列模型并验证其模拟精度。

LA′=

LA′=

LA′=

lgLA′=

式中,LA′为模拟的单片叶面积(cm2);L为叶片从叶领到叶尖的长度(cm);W为垂直于叶脉方向叶片最宽处宽度(cm);其他参数均为回归分析所得的经验系数。

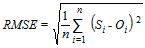

采用叶片面积模拟值LA′和实测值LA之间的根均方误差(root mean square error,RMSE)、相对根均方误差(relative root mean square error,RRMSE),以及绝对相对误差(absolute relative error,ARE)来对上述叶面积估算模型进行评价。这些统计量越小则表明模型模拟精度越高。

式中,RMSE为均方根误差;RRMSE为相对均方根误差;ARE为绝对相对误差;Si为第i个模拟值;Oi为第i个观测值;

1.5 统计分析

利用EXCEL2007软件进行数据处理,SPSS 17.0统计分析软件进行方差分析和Duncan多重比较(α=0.05),sigmaplot12.5软件进行作图。2 结果

2.1 玉米叶片形状系数模型的验证

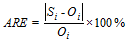

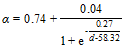

以6个玉米品种全生育期内所有采集的760片叶片的长宽乘积(L×W)为自变量,实测叶面积(LA)为应变量,进行线性回归分析,设定截距为0,则所得曲线斜率即为玉米整体平均的叶片形状系数α′(图1)。可见叶片的长宽乘积(L×W)和实测面积LA之间具有较强的线性相关性(R2=0.97),夏玉米总体叶片形状系数α′值约为0.78。类似地,根据文献中已有的作物叶面积估算模型,以6个玉米品种全生育期内760片叶片数据为基础,通过回归分析分别建立线性、二次、对数等5个不同的玉米叶面积估算模型(表1)。然后利用上述不同模型分别估算所有叶片的面积,并与实测叶片面积相比较,以RMSE、RRMSE、ARE 3个统计量作为评价指标。结果发现各模型对叶面积的模拟存在较大差异,其中线性模型(公式3)的RMSE、RRMSE、ARE分别为130.76、55.54%、129.60%,整体上模拟精度较差。而二次模型(公式2,4,5)模拟精度彼此差异较大,其中,以叶片形状系数为基础的二次模型LA′=0.78L×W(公式2)模拟精度最高,RMSE、RRMSE、ARE分别为22.38、9.50%、6.96%。如采用0.78为玉米叶片形状系数,则较原有系数0.75,玉米叶片面积的模拟精度(ARE)整体上提高约3.86%。对数模型(公式6),RMSE、RRMSE、ARE分别为49.36、20.97%、23.67%,模拟精度也不高,同时其计算过程也较为复杂。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1夏玉米叶面积和叶片长宽乘积的线性回归分析

-->Fig. 1Linear regression between leaf area and product of leaf length and width of summer maize

-->

Table 1

表1

表1不同类型玉米叶面积模型模拟结果比较

Table 1Comparisons of simulated leaf areas of summer maize with different leaf area models

| 类别 Type | 模型 Model | 公式 Equation | R2 | P值 P-value | RMSE | RRMSE (%) | ARE (%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 线性 Linear | LA′=4.24L+30.44W-139.44 | (3) | 0.97 | <0.01 | 130.76 | 55.54 | 129.60 |

| 二次 Quadratic | LA′=0.78L×W | (2) | 0.99 | <0.01 | 22.38 | 9.50 | 6.96 |

| LA=0.76L×W +0.54L-3.28W-2.22 | (4) | 0.99 | <0.01 | 21.64 | 9.19 | 10.75 | |

| LA′=-0.20W2+0.02L2+0.59L×W-0.63L+8.07W-7.13 | (5) | 0.94 | <0.01 | 132.31 | 56.20 | 46.56 | |

| 对数 Logarithmic | lgAL′=0.041gL | (6) | 0.94 | <0.01 | 49.36 | 20.97 | 23.67 |

新窗口打开

2.2 全生育期叶片形状系数变异性

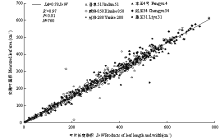

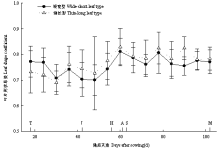

为了描述玉米叶片形状系数α随时间的变异性,综合分析了6个夏玉米品种的α值在整个生育期内的变化过程(图2)。在整个玉米生育期内共进行了15次叶片采样,可见α值随生育期的变化而变化,表现出较大的时间变异性,具体为苗期最小,开花期达到最大,开花后缓慢下降。对6个夏玉米品种不同生育时期α值时间变异性的显著性分析(表2),表明开花期叶片的α值与开花前各阶段的α值存在显著差异,而与开花后叶片的α值不存在显著差异;对同一时期不同品种叶片α值的显著性分析则表明,开花前吐丝后各个品种之间的α值不存在显著差异,而在开花期、吐丝期不同熟性的夏玉米品种的α值表现出显著差异。不同生育时期叶片α值的时间变异性表现为:三叶期到拔节期,叶片发育缓慢,α值约为0.75,对应的标准差也较小,在0.06—0.10。拔节期到开花期,玉米叶片发育加快,叶片间α值的变异性逐渐增大。特别是在拔节后α值的变异性达到最大,标准差为0.15。此后α值逐渐达到全生育期内最大值0.82,而对应的标准差逐渐减小到0.06。开花期到成熟期,叶片发育完成,α值缓慢下降到0.78,标准差逐渐下降到0.03以内。总体而言,玉米叶片α值开花期>开花后>开花前,而α值的变异性则表现为开花后<拔节前<拔节期=开花期。

为了进一步定量分析夏玉米叶片形状系数α随时间的变化,以播后天数d为自变量,α值为应变量,进行回归分析可得α值随播后天数d变化的Logistic方程(公式10;图2),可见总体上α值与播后天数之间表现出较强的相关性(R2=0.82,P<0.01),即可用上述的Logistic方程来描述和预测不同生育阶段的玉米叶片α值。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2玉米叶片形状系数在整个生育期内随时间的变化过程

-->Fig. 2Changes of leaf shape coefficient of summer maize during the whole growth season

-->

Table 2

表2

表2不同熟性夏玉米品种在不同生育阶段的叶片形状系数

Table 2Leaf shape coefficients of six summer maize cultivars of different ripening traits at different growth stages

| 熟性 Ripening | 品种 Cultivar | 三叶 Trefoil | 拔节 Jointing | 抽雄 Heading | 开花 Anthesis | 吐丝 Silking | 成熟 Maturity |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 早熟 Early | 晋单51 Jindan 51 | 0.79 aA | 0.75 abA | 0.72 bA | 0.86 cA | 0.80 acA | 0.80 acA |

| 丰玉4号Fengyu 4 | 0.68 aA | 0.76 bA | 0.78 bA | 0.86 cAB | 0.80 bcAB | 0.76 bB | |

| 中熟Medium | 咸科858 Xianke 858 | 0.78 abA | 0.78 abA | 0.72 aA | 0.84 cB | 0.79 bcA | 0.79 bcAB |

| 成玉34 Chengyu 34 | 0.72 aA | 0.76 abA | 0.77 abA | 0.79 cBC | 0.74 abC | 0.78 bcAB | |

| 晚熟 Late | 延科288 Yanke 288 | 0.79 abA | 0.69 aA | 0.81 aA | 0.82 bC | 0.78 abA | 0.78 abAB |

| 蠡玉31 Liyu 31 | 0.76 aA | 0.71 aA | 0.77aA | 0.84 bB | 0.81 abA | 0.78abAB |

新窗口打开

2.3 不同叶型叶片形状系数变异性

对生育期内采集到的所有叶片进行叶型划分,选取叶片长宽比的中位数(值为8.22)作为细长型叶片和短宽型叶片的分界点,综合分析不同叶型叶片的形状系数随生育期的变化规律(图3)。三叶期短宽型和细长型叶片的α值分别为0.77和0.73,对应的标准差分别为0.06和0.08。三叶期以后细长型叶片的α值仍然小于短宽型叶片,但随着生育期的发展,拔节期前细长型叶片的α值逐渐超过短宽型,到拔节期短宽型和细长型叶片形状系数的差异逐渐表现出来,其α值分别为0.70和0.74,对应的标准差均为0.07。拔节期—抽雄期—开花期,无论是短宽型还是细长型叶片的α值都表现出逐渐增大的趋势,并在开花期达到生育期内的最大值0.81和0.83,对应的标准差分别为0.05和0.07。此后一直到成熟期,两种叶型的α值表现出了一致的趋势,都逐渐减小至0.78。在拔节期到成熟期的整个生育期内细长型叶片的α值总体上高于短宽型叶片,同时细长型叶片对应的标准差也大于短宽型叶片。这表明与短宽型叶片不同,细长型叶片形状系数本身存在较大的变异性。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3不同叶型玉米叶片形状系数在整个生育期内随时间的变化过程

-->Fig. 3Changes of leaf shape coefficient of different leaf types of summer maize during the whole growth season

-->

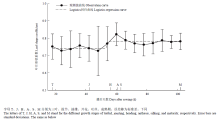

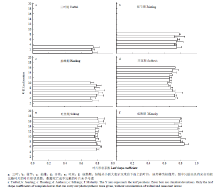

2.4 植株内玉米叶片形状系数的变异性

综合分析6个玉米品种在三叶、拔节、抽雄、开花、吐丝、成熟等6个不同生育阶段,玉米植株内不同叶位各叶片之间形状系数α的空间变异性(图4)。发现不同生育阶段玉米叶片的α值具有较大的时间变异性,在同一生长阶段又表现出较大的空间变异性。对不同生育时期不同叶位叶片的α值进行显著性分析(表3),在拔节、抽雄期不同层叶片之间,其α值不存在显著差异,但开花期棒三叶(第8—10片叶)和其上部的3片叶子与植株顶部和下部的叶片之间存在显著性差异;在吐丝期植株上部叶片仍然未停止生长,中部8—13片叶子与其上部的叶子存在显著差异,而与下部的叶片无显著差异;成熟期叶片生长停止,下部至中部叶片逐渐萎蔫,以棒三叶为分界,棒三叶及其上部的叶片(第8—17片叶)之间无显著差异,而与中下部叶片(第7—5片叶)存在显著差异。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4玉米在不同时期植株内不同叶位各叶片形状系数

-->Fig. 4Variations of leaf shape coefficient within an individual plant of summer maize at different growth stages

-->

Table 3

表3

表3夏玉米不同生育阶段不同叶位的叶片形状系数

Table 3Leaf shape coefficients of different leaf positions at different growth stages of summer maize

| 生育阶段 Growth stage | 叶位 Leaf position | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| 1—4 | 5—7 | 8—10 | 11—13 | 14—17 | |

| 拔节期 Jointing | 0.75a | 0.73a | 0.78a | — | — |

| 抽雄期 Heading | 0.77a | 0.78a | 0.75a | — | — |

| 开花期Anthesis | 0.88a | 0.83bc | 0.78c | 0.80c | 0.87ab |

| 吐丝期Silking | — | 0.80ab | 0.76a | 0.78a | 0.82b |

| 成熟期Maturity | — | 0.82a | 0.80b | 0.77b | 0.76b |

新窗口打开

对不同生育阶段植株内部叶片的空间变异性进行分析,三叶期(图4-a)叶片未完全伸展,α值在0.72—0.75,同时由于不同叶位叶片生长状况的差异,α值也表现出较大的空间变异性,标准差在0.04—0.08。拔节期(图4-b),靠近地面处两片叶子枯黄萎蔫,上部叶片快速生长,不同叶位叶片之间表现出较大的变异性,但无一定的规律性,此时不同玉米品种的叶型差异逐渐显现,表现为细长型和短宽型,总体上α平均值为0.75,标准差在0.03—0.14。抽雄期(图4-c)下部叶片完全伸展,但总体上α平均值增大至0.77,标准差减小到0.04—0.10。开花期(图4-d),各个叶位叶片完全伸展,α值达到全生育期内最大值0.83,标准差为0.03—0.10,植株内不同叶位之间α值表现出两头大中间小的规律。在玉米冠层下部(第7片叶子及以下)α平均值为0.85,标准差为0.03—0.10;冠层上部(第11片叶子及以上)α平均值为0.83,标准差为0.03—0.09;而冠层中部第8、9、10片叶子(即作为玉米最主要功能叶片的棒三叶),α平均值为0.78,标准差在0.05以内。棒三叶的完全伸展及稳定生长对玉米雌穗的发育和产量起着重要的作用。吐丝期(图4-e),冠层内不同叶位叶片α值仍然呈现两头大中间小的规律,其平均值为0.79,标准差为0.02—0.08。特别是在冠层上部,叶片面积较小且伸展完成程度不一,不同叶型(细长型和短宽型)叶片α值差异性明显,对应的标准差最大为0.06—0.08。成熟期(图4-f),下部叶片加速衰老,冠层内不同叶位α值仍表现出两头大中间小的规律,但是没有开花期和吐丝期明显,α平均值为0.78,标准差为0.01—0.08。

3 讨论

通过回归分析分别建立的5种不同的玉米叶面积估算模型,表现出不同的模拟精度,其中基于叶片形状系数模型的模拟精度最高。线性模型和对数模型模拟结果均不理想,而且这些模型包含的系数较多,会降低模型在不同地点的适用性,因此,不适于田间使用。这也在一定程度上证明了利用玉米叶片形状系数估算叶片面积的合理性和可靠性。通过上述试验研究可知,夏玉米全生育期内叶片形状系数α并非是一个定值,而是表现出很大的时间变异性,其中,三叶期—拔节期α值约为0.75,开花期达到全生育期内最大值0.82,开花后逐渐下降并稳定在0.78。同时,三叶期—拔节期内α值也具有较大的变异性,尤其在拔节后的采样中发现α值的标准差达到生育期内最大值0.15,此后到开花期变异性逐渐减小,开花后无论是α均值还是其标准差都较小。这是因为三叶期由于玉米品种和植株生长状况的差异,导致α值在叶片较小时呈现出较大的不确定性;从三叶期到开花期各个品种的叶片均快速伸展,并达到稳定状态[37],此时叶片的α值也最大;而在开花后,由于植株下部到中部不同叶位叶片出现不同程度的衰老[37],使得叶片α值逐渐减小,至成熟期稳定在0.78。

不同叶型叶片的α值随生育期变化表现出不同的变化规律。三叶期短宽型叶片的α值高于细长型叶片,到拔节前细长型叶片的α值逐渐超过短宽型,此后一直到成熟期,两种叶型的叶片都表现出相似的变化规律,即在开花期达到生育期内最大值后逐渐减小。在开花后,细长型叶片的α值整体上高于短宽型叶片,同时细长型叶片对应的标准差也大于短宽型叶片。这表明与短宽型叶片不同,细长型叶片形状系数本身存在较大的变异性,因此,对于此类叶片,在采用基于叶片形状系数的叶面积计算方法时,应对该系数进行较为准确的测定。

在同一生育期内,不同叶位叶片的α值也表现出较大的空间变异性,三叶期叶片未完全展开,α值标准差较大为0.04—0.08。拔节期各个品种玉米叶片快速生长,不同叶位和不同品种叶型(细长型和短宽型)之间α值的变异性逐渐表现出来,α总体平均值为0.75,标准差在0.03—0.14,这与前人研究结果基本一致[22]。在抽雄期中下部叶片完全伸展,α值增大到0.77,标准差减小为0.04—0.10,但植株之内α值的分布规律性并不明显。开花期不同叶位α值达到生育期内最大值0.83,超过了前人研究中叶片形状系数的最大值[29],并首次发现α值呈现出两头大中间小的规律。其中冠层上下两端α值约为0.84,标准差在0.03—0.10,冠层中部棒三叶的α值0.78,标准差最小,在0.05以内。棒三叶作为玉米功能期最长的叶片,它的稳定对玉米高产稳产具有重要作用。吐丝期和成熟期α值约为0.78,冠层内α值仍然呈现出两头大中间小的规律,其变异性也因为不同叶位叶片出现不同程度的衰老和萎蔫而有所增大。这表明玉米冠层不同叶位叶片生长发育规律并不一致,因此将全生育期内不同叶位叶片形状系数视为一个定值,会给叶片面积估算带来一定的误差,尤其是在探讨不同层叶片蒸腾、光截获对产量的贡献等问题时会进一步带来新的误差。

4 结论

本文通过田间试验,研究了全生育期内6个不同熟性夏玉米品种叶片形状系数α的时空变异性,根据研究结果可得出以下主要结论:

综合分析不同类型玉米叶面积模型的模拟精度,发现基于叶片形状系数的二次模型误差最小精度最高,而且使用简便。基于本研究中6个玉米品种全生育期内760片叶片的采样数据,通过线性回归分析所得的夏玉米整体叶片形状系数值α′约为0.78。采用0.78替代目前常用的系数值0.75,可以提高估算精度3.86%。

夏玉米叶片形状系数α并非一个定值,而是表现出一定的时间和空间变异性。开花期叶片的α值与开花前各阶段的α值存在显著差异,而与开花后叶片的α值不存在显著差异。因此,采用形状系数模型来估算开花期玉米叶片面积和叶面积指数时,为保证叶片面积的模拟精度应选取系数0.82;特别是要求较高模拟和预测精度时,可考虑在玉米的三叶、拔节、抽雄、开花、吐丝、成熟等6个不同生育阶段分别采用0.75、0.74、0.77、0.82、0.79、0.78等不同系数值。在拔节、抽雄期不同层叶片之间,其α值不存在显著差异,但开花、吐丝、成熟期植株冠层内不同层的叶片α值表现出显著性差异。因此,为了提高玉米叶面积的整体估算和预测精度,应考虑在不同叶位采用不同的α值。例如,开花期可在第1—4、5—7、8—10、11—13、14—17叶位分别采用α值0.88、0.83、0.78、0.80、0.87。

(责任编辑 李莉)

The authors have declared that no competing interests exist.