现代观测和模拟资料显示,在年际尺度上,西太平洋暖池次表层水体的变化与ENSO过程以及亚热带的上部大洋层化密切相关。地质记录则显示在地球轨道尺度上,也存在类似的演化过程;然而长时间尺度上该过程的发生机制尚不明确。

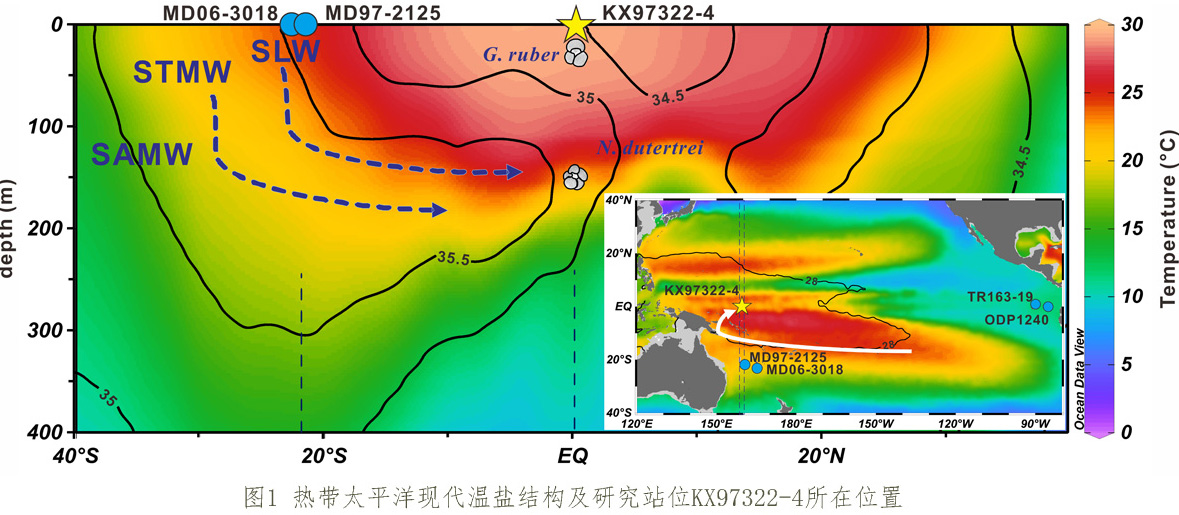

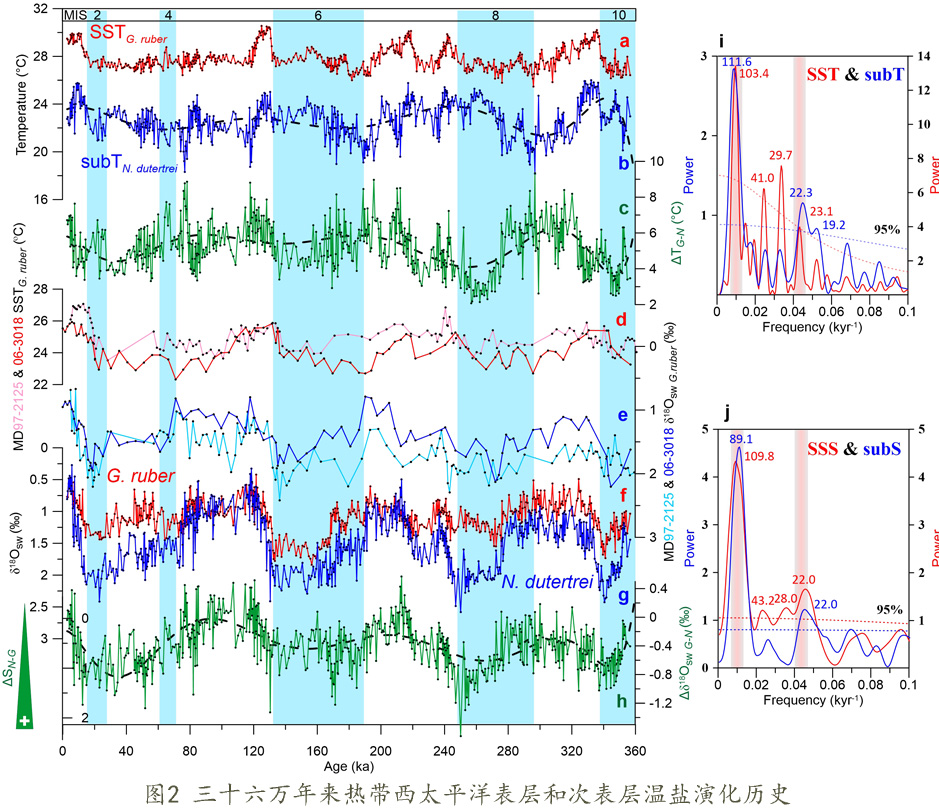

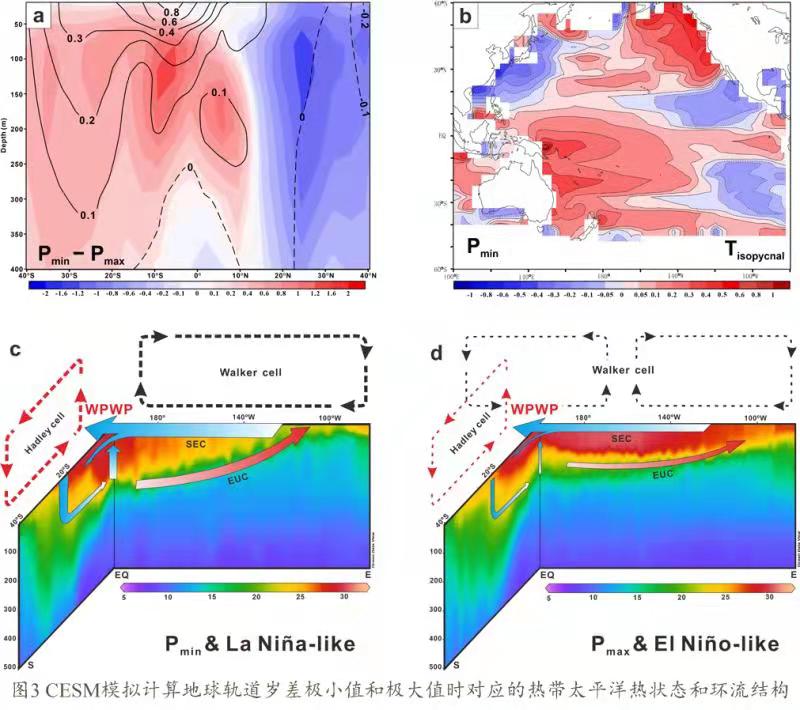

该项研究依托中科院海洋所古海洋学团队的重大仪器平台和长期在西太海区的古海洋学研究基础,通过测试西太暖池区沉积物中生活水深不同的多种浮游有孔虫壳体的稳定氧同位素和镁钙比值,获取了36万年以来区域表层和次表层水古温度与古盐度记录,结合瞬变数值模拟(CESM)的结果,发现长时间尺度上南太平洋亚热带海区潜沉表层水温盐属性的改变,能直接影响热带西太平洋上部水体的层化结构,从而导致岁差尺度上的类ENSO过程。

研究表明,南太平洋亚热带海区表层水体的潜沉能将地球轨道岁差信号(~23ka)通过等密度面传送到热带西太平洋海区的次表层,并呈现出一种长时间尺度上的类ENSO过程:当岁差处于极小值时,热带太平洋更偏向类拉尼娜态。在岁差极大值时,热带太平洋则更偏向类厄尔尼诺态。该研究为理解地球轨道变化如何影响热带气候变化提供了重要的物理机制,并为认识地质历史时期长时间尺度上的类ENSO过程提供了理论框架。

该项研究得到中科院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金等项目的联合资助。论文第一作者张帅博士毕业于中科院海洋所,现为河海大学博士后,中科院海洋所常凤鸣研究员和自然资源部一所李铁刚研究员为共同通讯作者。

论文链接https://www.nature.com/articles/s43247-021-00305-5

附件下载: