环烷烃是含有脂环结构的饱和烃,在海底油藏和凝析油中的丰度均较高,并且具有难降解、毒性大的特点,因此其环境效应不容忽视。在勘探开发活动日益频繁的大背景下加强相应的海洋环境保护措施势在必行,而生物降解是国际上公认的具有良好应用前景的有机物污染物处置技术。目前,关于烃类降解的研究绝大多数聚焦于烷烃和芳香烃组分,对环烷烃(尤其是毒性效应显著的短侧链烷基化环烷烃,例如甲基环己烷,简称MCH)的降解机制、代谢微生物群落还知之甚少。

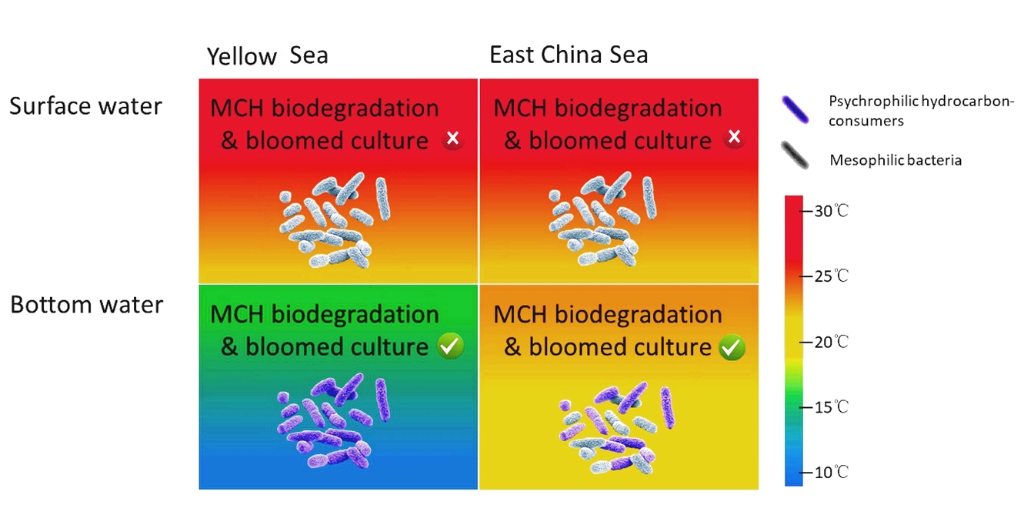

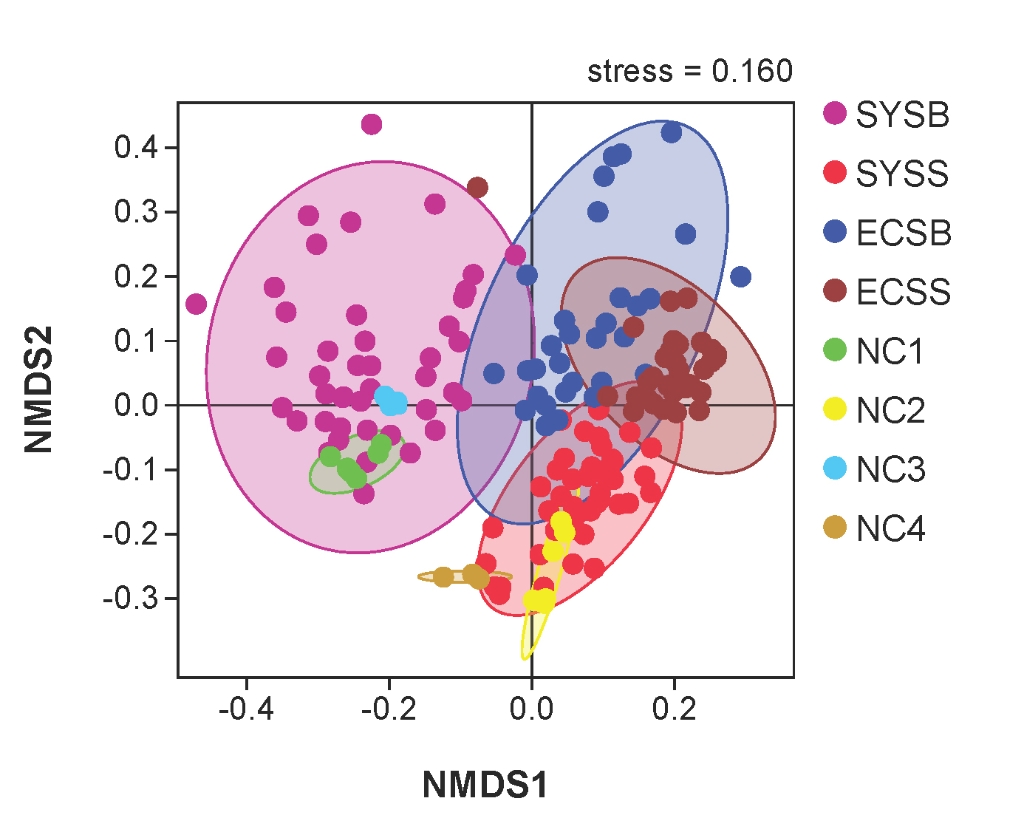

针对上述科学问题,对中国边缘海环烷烃降解菌群的多样性及赋存状态进行了系统研究,得到以下主要发现(图1):在夏季黄海、东海表层暖水(25–29°C)中未能富集到MCH降解菌群;与之相反,在夏季黄海、东海较冷底层海水(10–20°C)中成功富集到MCH降解菌群,并且可稳定传代培养。β多样性分析显示,黄海、东海表层暖水的环烷烃响应微生物群落组成的相互差异较小,来源于黄海底层冷水的MCH降解菌群具有较为独特的细菌群落结构,而东海底层海水在微生物群落结构上处于微生物群落“冷暖过渡态”(图2)。

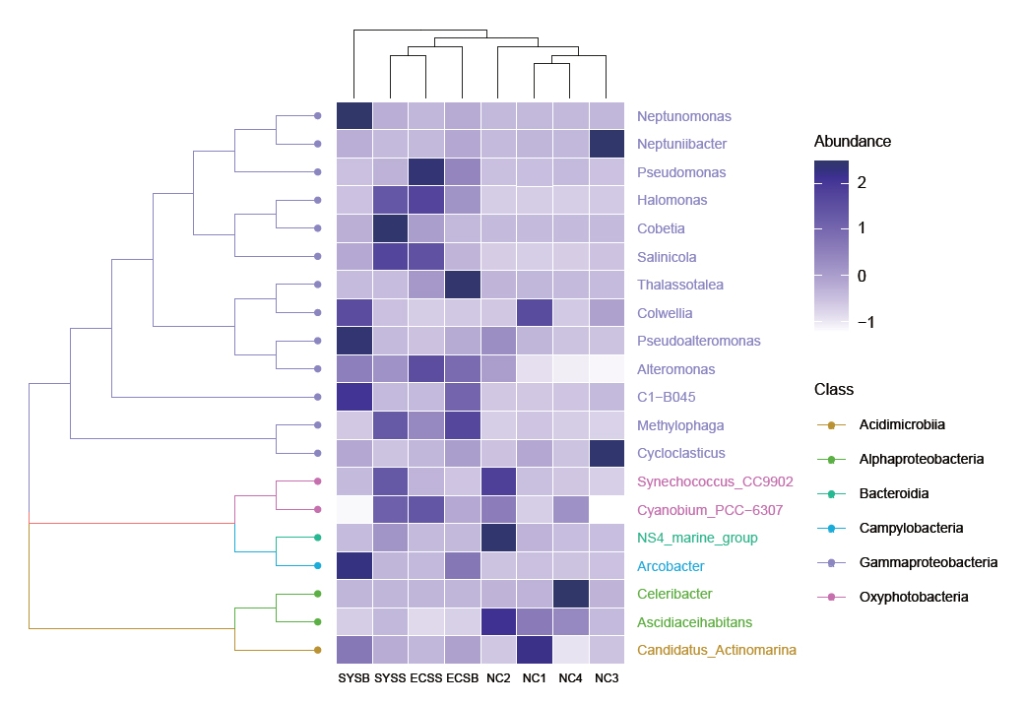

该研究系统描述了中国边缘海参与环烷烃降解的微生物功能类群,发现了环烷烃的生物降解可能主要发生在中国边缘海较冷的海水环境(10–20°C),底层冷水生境中嗜冷的、未培养的微生物类群是环烷烃降解的主要驱动者。其中,潜在新属C1-B045在系统发育学上隶属于海洋环境中具有重要生态学意义的新功能类群——贫营养的海洋γ变形菌纲(Oligotrophic Marine Gammaproteobacteria,简称OMG),此类细菌属于典型的难培养关键微生物(图3)。这初步印证了以下科学假设,即:在黄海冷水团中可能存在专门降解环烷烃的细菌,它们与OMG新类群在系统发育上可能有密切联系。该研究为揭示环烷烃在海洋环境中的归宿提供了洞见,拓宽了对难培养微生物类群在驱动元素地球化学循环过程中所起到关键作用的认知。

我所崔志松副研究员为论文第一作者/通讯作者,美国加州大学圣塔芭芭拉分校David L. Valentine教授为论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金面上项目、中央级公益性科研院所基本科研业务费专项资金项目的支持。

链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389421030995

https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.128129

图1 中国边缘海MCH降解菌群的赋存状态

a

a b

b图2 2019年夏季中国边缘海水温以及MCH降解菌群的β多样性

图3 中国边缘海MCH降解菌群的物种丰度热图