近日,上海交大材料科学与工程学院陶可副研究员、孙康教授研究团队发现氧化铥(Tm2O3)纳米颗粒可以在近红外光激发下产生活性氧,研究成果以“Near-infrared light-excited reactive oxygen species generation by thulium oxide nanoparticles”为题,发表在国际权威学术期刊《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。

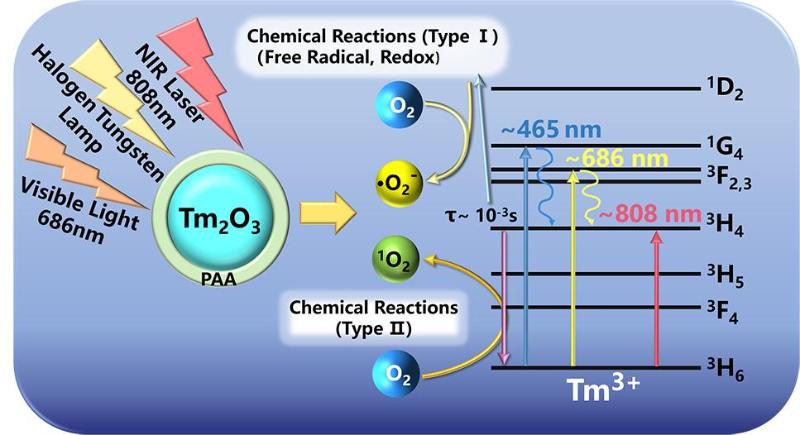

在分析传统有机光敏剂机理的基础上,认为电子在激发态约10-3秒的长寿命可能是产生活性氧的关键因素;考虑到铥离子相应能级有类似的寿命、以及较大的光吸收截面,本研究发展了新方法制备氧化铥纳米颗粒,发现其在紫外、可见、近红外(808 nm)等不同波长激发下均可产生活性氧。研究进一步通过肿瘤光动力治疗应用来验证了该发现的价值,在近红外激光光源、甚至功率密度极低的非激光光源辐照下,小鼠肿瘤的生长均可被明显抑制,从而为光动力治疗拓展至体内深部病灶打下了材料基础。

上海交通大学材料科学与工程学院为该工作作者单位,博士生狄达·多斯肯为论文第一作者。研究工作得到了国家自然科学基金(No.31671004,31671027)的资助。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.1c11704