据刘尽尧介绍,细胞生物学和微生物学方面的研究进展越来越突出细胞疗法的重要性,由于该疗法显示出现有药物目前无法达到的治疗潜力。例如,造血干细胞的输入,嵌合抗原受体T细胞疗法和粪便微生物群移植等,已经成功治疗多种顽固性疾病,包括先天性缺陷,癌症和肠炎等。然而,细胞在操作和处理过程中易受到环境的影响,比如在操作过程中遇到的大幅度温度波动、离心力作用、移植后遭受的宿主免疫系统和代谢微环境的破坏作用,从而导致细胞死亡及治疗效果下降。此外,细胞治疗过程中面临着复杂的细胞相互作用和细胞靶标多样性,因而迫切需要一种能够同时具有细胞保护作用并赋予细胞多种功能的策略来工程化改造细胞以达到增强细胞疗法的目的。

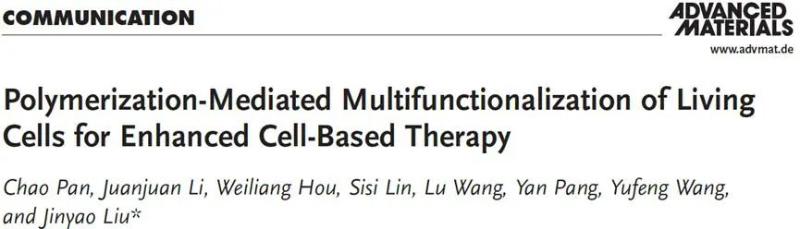

聚多巴胺(PDA)是一种受贻贝中粘附蛋白启发的合成材料,由于其邻苯二酚基团具有很强的粘附性,因此已被广泛用作各种材料表面的包被层。此外,多巴胺的聚合反应可以在细胞相容的条件下发生,同时聚多巴胺具有良好的生物相容性。针对此,作者利用细胞膜上广泛存在的胺基、硫醇和羟基,通过共价键或氢键将聚多巴胺沉积在细胞表面。在此基础上,借助多巴胺能与不同功能性分子之间形成共价键、氢键、π-π堆积等相互作用,可以将不同小分子或聚合物与多巴胺共沉积到细胞表面,实现细胞表面的多功能化修饰。

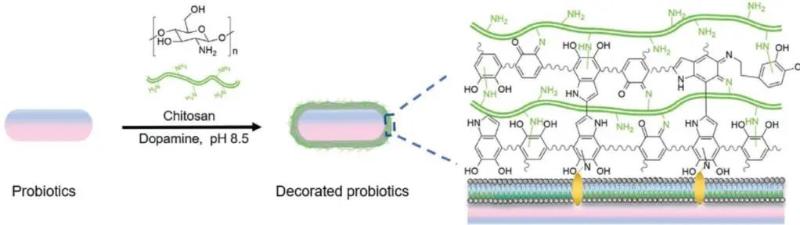

以益生菌疗法为例,作者进一步通过在多巴胺聚合过程中加入少量的壳聚糖,使益生菌表面穿上了一件聚多巴胺和壳聚糖共沉积涂层外衣。涂层益生菌在口服递送过程中,不仅能够有效抵抗胃液和胆汁酸的侵蚀而提高益生菌的口服生物利用度,还能借助涂层中壳聚糖的靶向能力增强其在肠炎病灶部位的富集,从而显著提高益生菌疗法在肠炎治疗中的效果。在DSS诱导的小鼠动物模型中,相比未涂层、聚多巴胺涂层、及临床药物水杨酸,共沉积涂层细菌在炎症缓解方面取得了更优的效果。聚合介导的活细胞表面多功能化修饰策略为制备细菌介导的智能生物制剂提供了一种重要的手段,并有望进一步推动益生菌疗法的转化应用。

上海交通大学医学院分子医学研究院由上海交通大学医学院依托附属仁济医院实体建设。刘尽尧课题组围绕肠道细菌及菌群调控、免疫调节与免疫治疗、高分子材料与药物递送、肿瘤诊断成像与治疗等方向独立开展课题研究,尤其在活细菌制剂方面取得突破性进展。在Nature Communications, Science Advances, Advanced Materials等期刊发表代表性论文多篇。

论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.202007379