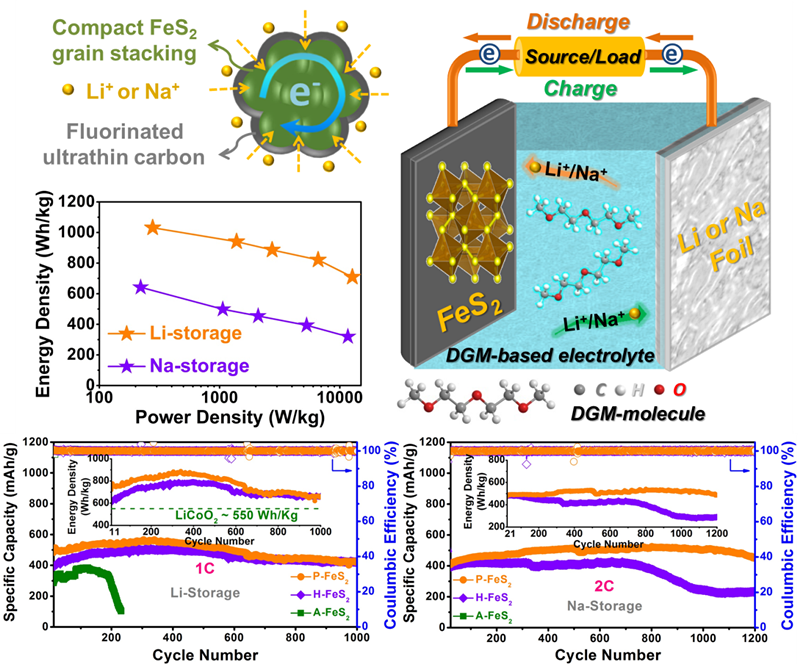

针对常规的电极改性方法(例如纳米化和碳包覆)对FeS2正极性能提高有限的难题,中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员团队提出了实现高倍率和长循环FeS2正极的紧致颗粒堆叠粘合和颗粒表面氟化的新型改性策略。相关成果发表在美国化学会旗下著名刊物ACS Nano上(DOI: 10.1021/acsnano.8b06660)。在该工作中,研究团队通过热硫化离子液体粘合的开框架氟化铁前驱体,成功实现了具有减薄氟化碳层包覆(小于2nm)且颗粒紧密粘合的高载量FeS2正极材料的制备。颗粒粘合和包覆减薄促进了颗粒内外的混合导电网络的贯通,表面氟化也改善了电极-电解质界面的电荷和质量传输动力学,加速了Li+/Na+驱动的多相异质界面处和相邻晶粒间的转换反应蔓延,消除了多硫化物的溶解,显著提升了整体电极的反应动力学,实现了高倍率、长循环的FeS2基锂/钠金属电池(在1C倍率、循环1000圈后的可逆储锂容量仍为425 mAh/g,在2C倍率、循环1200圈后的可逆储钠容量仍可达450 mAh/g)。即使在10000 W/kg的大功率密度下,FeS2物质的储锂/储钠能量密度仍分别可达800 和350 Wh/kg。离子液体和氟基材料的交联可成为表面氟化加强的有效手段。

李驰麟研究员团队长期致力于锂/钠金属电池高比能正极材料的研究,前期已经通过调节Fe-F八面体的拓扑排列方式和引入功能通道填充剂(如水分子和钾离子)率先开发出一系列的开框架氟化铁正极材料,如:烧绿石相FeF3·0.5H2O(J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 11425-11428)、六方钨青铜相FeF3·0.33H2O(Chem. Mater. 2013, 25, 962-969)、四方钨青铜相K0.6FeF3(J. Mater. Chem. A,2016,4, 7382-7389)、立方钙钛矿相KFeF3(Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1701130),并利用微相分离型离子液体的离子热氟化法开发了转换反应可逆的大颗粒脱水钨青铜相氟化铁(J. Mater. Chem. A, 2016, 4, 16166–16174)。

该研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助和支持。

文章链接:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.8b06660

基于超薄氟化碳包覆和紧致颗粒堆叠粘合的FeS2正极的高倍率、长循环、高比能的锂/钠金属电池