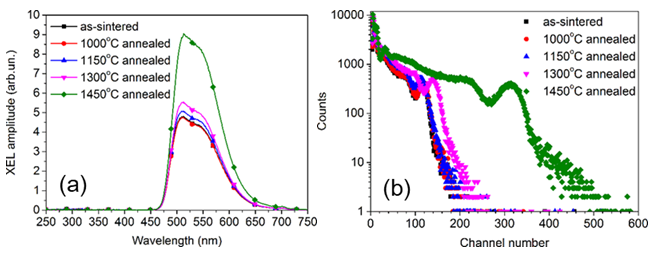

中国科学院上海硅酸盐研究所透明与光功能陶瓷研究团队通过“能带工程”和“缺陷工程”对LuAG闪烁陶瓷中浅能级缺陷的浓度和陷阱深度进行调控,设计制备的镥铝石榴石基陶瓷的闪烁性能得到了极大的提升。近期,李江研究员领导的该团队在镥铝石榴石基闪烁陶瓷的性能优化方面取得了系列重要进展。首先通过深度氧气氛退火LuAG:Ce,Mg闪烁陶瓷以消除氧空位缺陷,同时提升Ce3+→Ce4+的转化率,从而使该陶瓷材料的闪烁效率得以显著提升(J.Am.Ceram.Soc., 2018, doi: 10.1111/jace.16038)。随后,研究团队揭示了Ce离子掺杂浓度对LuAG:Ce,Mg闪烁陶瓷发光性能的影响,并筛选出最佳Ce离子掺杂浓度(J. Eur.Ceram.Soc., 2018, 38: 3246-3254)。Ce离子掺杂浓度的提升将促进Ce4+离子的转化,从而提升其闪烁效率。但是,过高的Ce离子掺杂浓度会引起自吸收现象,不利于LuAG:Ce,Mg陶瓷的快闪烁响应。在此基础上,研究团队结合“能带工程”思想的指导,研制出的LuGAG:Ce,Mg闪烁陶瓷实现了闪烁响应中快慢部分比例较LuAG:Ce,Mg陶瓷的显著优化。LuGAG:Ce,Mg闪烁陶瓷在0.5 μs与6 μs门宽下光产额的比值(LY0.5μs/LY6μs)高达92%(Opt. Mater., 2018, 85: 121-126)。该系列文章的第一作者为上海硅酸盐研究所博士生陈肖朴,通讯作者为李江研究员。

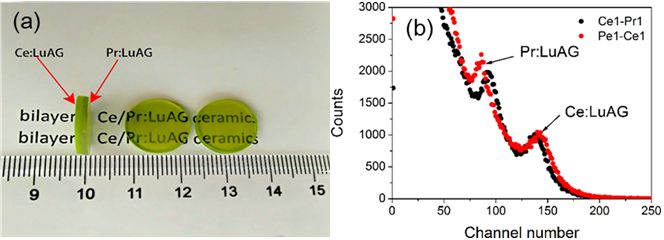

Pr3+被认为与Ce3+的闪烁发光过程类似,但Pr4+的作用并不像Ce4+清晰。研究团队设计采用Mg共掺结合退火工艺揭示了Pr4+对LuAG:Pr闪烁发光过程的影响(Opt. Mater., 2017, 72: 201-207)。由于Pr4+电荷转移带与Pr3+发射带交叠,产生的自吸收严重恶化了闪烁性能。为了避免Mg2+等烧结助剂对LuAG:Pr闪烁性能的影响,采用“非化学计量比”策略烧结LuAG:Pr闪烁陶瓷。适当过量的Lu在烧结过程中形成的第二相颗粒延缓了致密化过程,有利于气孔的最终排除。同时第二相颗粒在高温烧结过程中可以顺利固溶进入晶格而不形成光学散射中心,从而成功实现了自烧结助剂的作用(J. Eur. Ceram. Soc., 2018, 38: 4252-4259)。基于LuAG:Ce以及LuAG:Pr闪烁陶瓷的优异性能,研究团队利用陶瓷制备技术在复合结构制备上的优势,首次将复合结构透明陶瓷闪烁体的设计思路引入深度探测器中,设计并研制了双层结构LuAG:Ce /LuAG:Pr陶瓷闪烁体。该种复合结构闪烁陶瓷适合于脉冲形状岐离以及波长岐离技术,可以区分不同层的核作用事例,因而具备了深度探测的能力(J. Am. Ceram. Soc., 2017,100: 5593-5600)。该系列文章的第一作者为上海硅酸盐研究所博士生胡泽望,通讯作者为李江研究员。

以上系列研究工作得到中国科学院前沿科学重点研究计划项目(院青年拔尖人才项目)、国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目、中国科学院上海硅酸盐研究所透明陶瓷重点学科建设项目等资助。

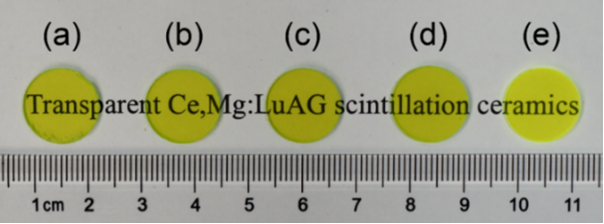

不同温度退火的LuAG:Ce,Mg闪烁陶瓷实物照片:(a)未退火、(b)1000摄氏度、(c)1100摄氏度、(d)1300摄氏度、(e)1450摄氏度

同温度退火LuAG:Ce,Mg陶瓷的X射线激发谱(a)与脉冲高度谱(b)

LuAG:Ce /LuAG:Pr复合陶瓷闪烁体的实物照片(a)与脉冲高度谱(b)