制约热电发电技术规模化应用的主要瓶颈是器件研发的滞后,尤其是长期以来器件转换效率一直低于10%,直接影响工业应用中能量的有效回收率和经济可行性。热电器件的结构设计需要对几何形状与尺寸、连接方式、电流与热流耦合匹配等复杂体系的多参数进行优化,传统的设计模型很难满足能量损失最小化的要求;同时,器件中存在的各种异质界面(电极/热电材料、热电材料/热电材料、绝缘基板/电极等)更是直接导致热能与电能损失的主要因素,开发低能量损耗的结合技术是国际上热电器件技术领域的竞争焦点。

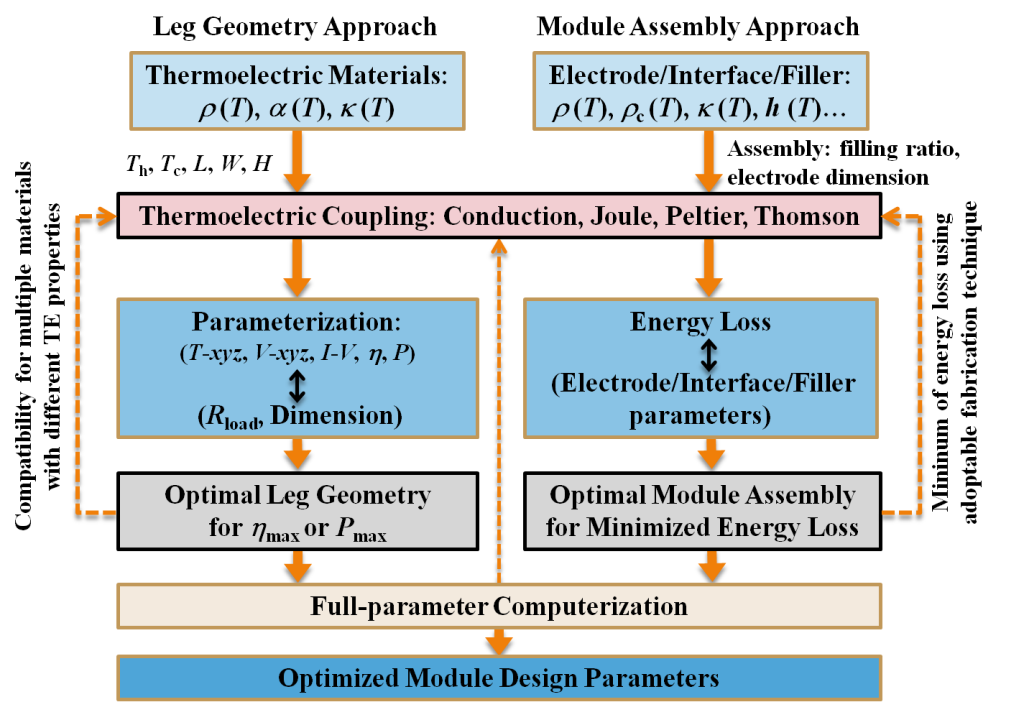

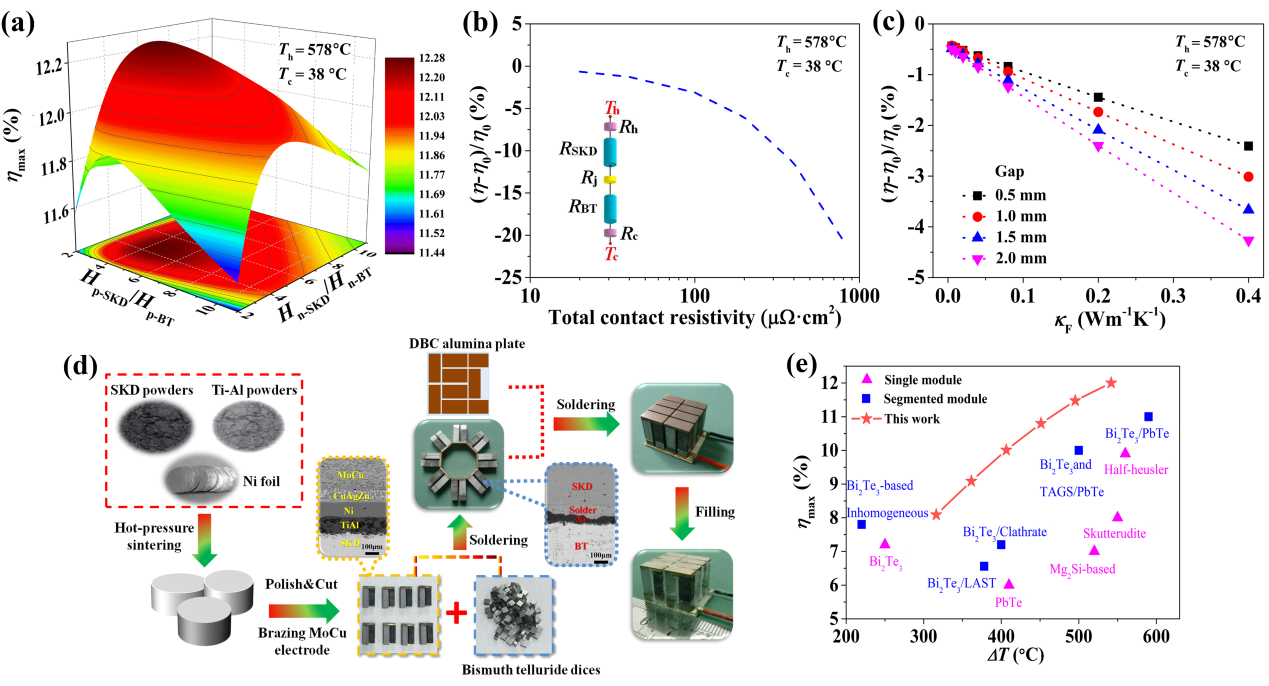

中国科学院上海硅酸盐研究所陈立东研究员、柏胜强高级工程师带领的团队一直坚持器件优化设计方法和集成关键技术的研究,针对方钴矿、碲化铋等具有重要应用价值的热电材料,成功开发了低界面电(热)阻、高温稳定性优异的电极材料及其结合技术;基于对器件能量输运与转换过程系统的理论分析,针对非线性温度变化的材料性能参数以及多重寄生能量损失的复杂结构体系,建立了三维数值模拟的器件全参数设计方法,实现了对器件能量损失的最小化设计。运用全参数设计方法和低能量损失界面技术,研制成功碲化铋/方钴矿二段结构热电发电器件,器件最大转换效率达到材料理论值的96.9%,在541°C温差下实测转换效率达12%,是目前国际上报道的最高水平。相关研究结果发表于《Energy & Environmental Science》(DOI: 10.1039/ c7ee00447h)。

研究工作得到了国家基础研究973项目、国家自然科学基金、上海市科委、中国科学院等的资助。

图1. 热电发电器件全参数优化设计的逻辑框架。

图2. (a) 二段材料相对高度对转换效率的影响;(b) 界面电阻率对器件转换效率的影响;(c) 器件材料填充率对器件转换效率的影响;(d) 碲化铋/方钴矿二段结构器件制备流程图; (e) 不同温差下器件的转换效率测量结果(图中给出了其它典型器件公开报道的转换效率数据)。