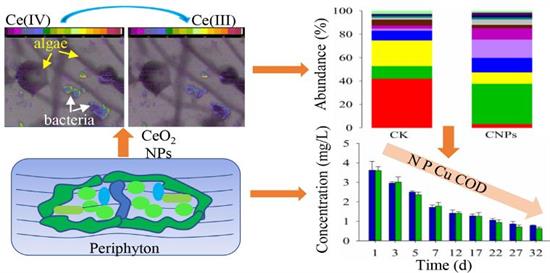

南京土壤研究所研究员吴永红团队通过氧化铈纳米颗粒(CNPs)对自然生物膜的暴露试验,并结合同步辐射软X射线生物成像技术(STXM)和高通量测序技术,系统研究了CNPs在自然生物膜微生态系统中的迁移、转化及对其生理生态特征的影响。结果发现,CNPs能够进入自然生物膜中的敏感细胞,破坏微生物细胞膜结构并通过产生活性氧(ROS)对细胞造成氧化损伤。但是长时间暴露下,自然生物膜能够适应这种胁迫,并通过群落结构的变化保持其对污染物的去除能力,自然生物膜的微生物多样性显著提高,鞘丝藻(Leptolyngbya)和念珠藻(Nostoc)等比例提高,而芽单胞菌(Gemmatimonadetes)等细菌比例减少。进一步通过STXM研究表明,CNPs在自然生物膜群落中的分布并不均匀,CNPs更多的进入了结构简单的细菌细胞,并发生了价态转化,而在藻细胞中分布较少。CNPs在细菌细胞中产生了大量ROS,并造成细胞严重损伤,长期暴露下使微生物的群落组成发生了相应变化。该研究揭示了纳米颗粒对自然生物膜的毒理机制,并表明自然生物膜对纳米颗粒胁迫有较强的适应能力,对于深入认识纳米颗粒在水土界面的环境行为及生态毒理有重要价值。这一成果发表在Bioresource Technology上。

文章链接

氧化铈纳米颗粒在自然生物中的迁移、转化及对其生理生态特征的影响