中科院东北地理所地理景观遥感学科组研究人员以中国57个国际重要湿地为研究对象,将集成面向对象与多层决策树的分类技术(HOHC)应用于长时间序列的Landsat影像,获得了1980-2018年间5期国际重要湿地土地覆盖数据集。进而定量分析了国际重要湿地内湿地覆盖率和人为直接胁迫(农业和基建活动)的时空变化特征;对比了国际重要湿地内外及入选国际重要湿地前后湿地覆盖率和人为用地率的变化趋势;重点解析了滨海国际重要湿地受水产养殖池扩张和互花米草入侵的影响。

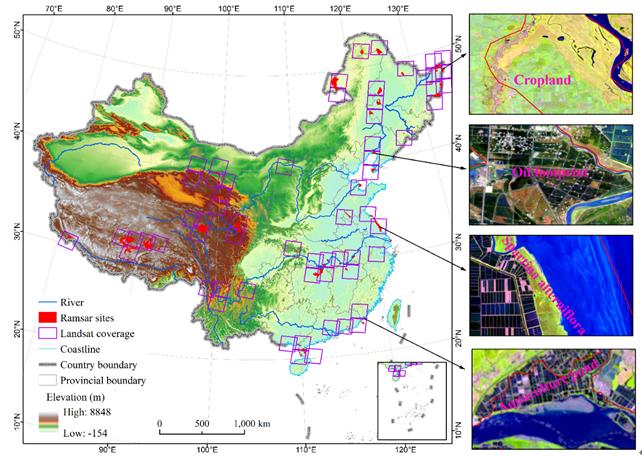

图1 中国国际重要湿地空间分布情况及主要的人为干扰类型影像示例

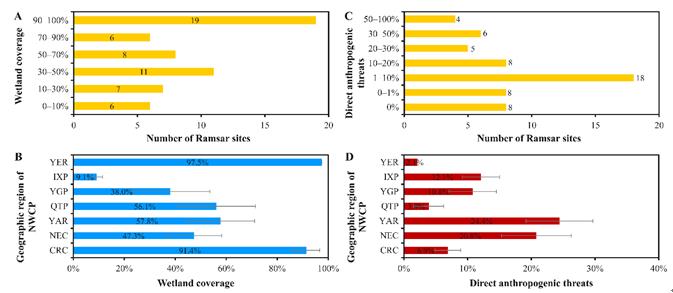

研究发现:中国国际重要湿地在抑制湿地面积快速下降方面起到了重要的作用,但保护成效仍有待提升。1980-2018年间,有18个国际重要湿地的湿地面积呈下降趋势,入选国际重要湿地后损失趋势仍未改变;其中6个国际重要湿地内的湿地面积损失超100 km2,主要是由农业耕垦导致。75%的国际重要湿地内人为用地类型面积持续扩张,尤其是东部地区的国际重要湿地。水产养殖和外来物种互花米草入侵对于滨海国际重要湿地的自然湿地类型造成了显著影响,需要重点管控。

图2 不同地理区域国际重要湿地内湿地覆盖率和人为胁迫比较

2021年,中国将首次承办《国际湿地公约》缔约方大会(第十四届);与此同时,中国在《湿地保护法》的制定方面有了重大进展。在此背景下,深入解析中国国际重要湿地的保护成效,精确掌握国际重要湿地内湿地和人为用地类型的变化数据信息,可有力支撑湿地保护与管理决策的制定和优化,为我国湿地保护执法和与湿地有关的可持续发展目标的实现提供科学参考。

本文由毛德华副研究员、王宗明研究员(通讯作者)、贾明明副研究员,联合南方科技大学蔡志扬教授、美国罗德岛大学王野乔教授、澳大利亚昆士兰大学Richard A. Fuller教授和Micha V. Jackson 博士共同完成,成果发表在Journal of Remote Sensing(Science 出版集团伙伴期刊,2020年创刊);研究由国家重点研发计划课题(2016YFC0500201、2016YFA0602301)、国家自然科学基金面上项目(41771383、41730643)、吉林省科技发展计划项目(20200301014RQ)、中国科学院青年创新促进会项目(2017277、2012178)和国家地球系统科学数据中心(www.geodata.cn)共同资助。