组胺是免疫过敏(I型过敏)的关键介质、H1R介导过敏性疾病的主要诱因。抗组胺药物的开发距今已有半个多世纪的历史,其一直作为过敏性疾病的首选治疗方法。第一代抗组胺药血脑屏障通透性高、受体选择性低,会引起嗜睡、口干等多种副作用。第二代和第三代抗组胺药可显著降低脑通透性,但仍有缺陷,如与受体的低亲和力及心脏毒性。目前,最成功的抗组胺药物设计是带有一个碱性氨基的大分子,这与组胺的咪唑环和乙胺侧链有很大不同,但这些大分子的抗组胺药阻断 H1R 信号的机制仍不清楚。

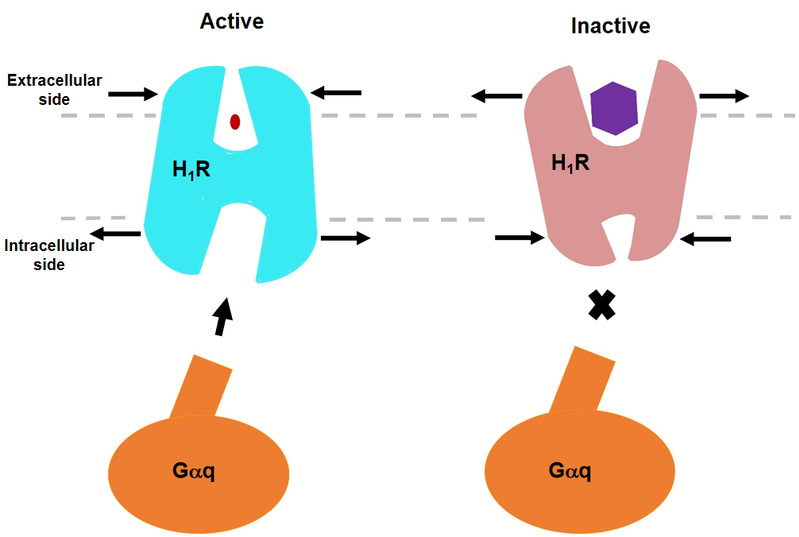

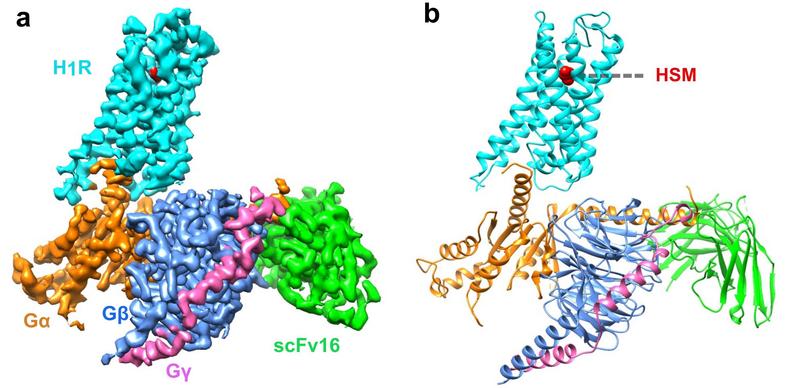

一项早期研究已经揭示了H1R与第一代抗组胺药多肽结合的非活性结构,然而,配体诱导受体激活的确切机制仍不明确。该文章通过冷冻电镜展示了人H1R与Gq蛋白的复合物结构。该结构表明,组胺通过与跨膜结构域3 (TM3)和TM6的关键残基相互作用激活受体,挤压细胞外侧的结合口袋,打开细胞内侧的空腔,使Gq蛋白募集。TM6的关键残基Y4316.51突变为正电荷残基R或K,使其与TM3的关键负电荷D1073.32相互作用,模拟组胺在结合口袋中将TM6拉向TM3的作用,使受体获得较高的基础活性。相反,我们发现抗组胺药(反向激动剂)利用其庞大的基团将TM6与TM3推开,扩大配体结合口袋,形成一种“挤压激活,扩张失活”的模型。与其他受体/G 蛋白复合物的比较揭示了Gq偶联的特征,包括胞内环路2 (ICL2)和Gq/11蛋白αN-β 之间的相互作用,以及与 G 蛋白结合的TM7-helix 8 (H8) 的参与。此外,我们还观察到在受体参与时,Gq蛋白的αN有一个大幅度的向外平移运动。结构的详细分析将为理解G蛋白偶联选择性提供一个框架,并为设计新的抗组胺药物提供线索。这也是首次报道全长Gq复合物结构。

何元政课题组实验技术员夏瑞雪,博士生王娜、徐珍媚为并列第一作者,硕士生宋京参与了该课题的研究工作。哈工大冷冻电镜平台工程师张安琪、郭长友合作参与了结构数据的收集工作,部分数据收集由水木电镜协助完成。何元政研究员为本文的通讯作者。

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-021-22427-2#MOESM1

编辑:梁英爽