云南曲靖地区的志留系出露较好,连续发育,化石丰富,长期以来一直是研究我国志留系理想的地区之一。自2007年在关底组中发现大量鱼类化石(2009年命名为潇湘脊椎动物群)以来,曲靖地区的关底组及其中所产丰富的鱼化石便成为国际上早期脊椎动物研究者密切关注的对象与焦点。然而从上世纪初关底组命名以来(由丁文江先生于1914年最早开展研究工作、由王曰伦先生于1937年整理发表并正式命名),众多国内****自1960年代起先后对曲靖周边出露的志留系开展了大量的古生物地层学方面的工作,但至今有关志留系关底组的涵义、划分方案及地质时代归属等重要的基础地质问题仍存有较大争议。近10余年来,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所早期脊椎动物研究课题组在曲靖地区开展了大量的野外地质考察工作与鱼类化石的发掘及深入研究工作,除发现一些在早期脊椎动物演化中占据关键节点位置的鱼类化石如梦幻鬼鱼、初始全颌鱼、长吻麒麟鱼等以外,也发现了一些具有重要地层学意义的鱼类微体化石,在理清曲靖地区潇湘脊椎动物群的鱼类组成、多样性及时空分布格局的同时,也为关底组地层的划分与对比及其时代归属的讨论提供了详实的第一手野外地质资料和可靠的古鱼类学依据。

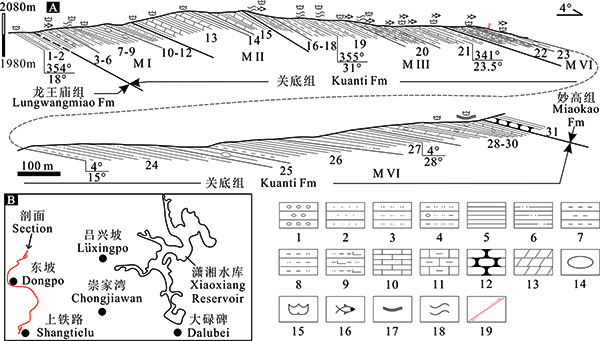

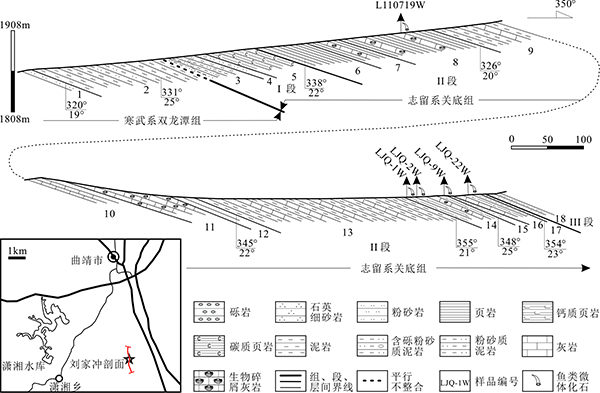

近日,《古脊椎动物学报》与《地学前缘》分别在线发表了早期脊椎动物研究团队(包括中国科学院古脊椎动物与古人类研究所与曲靖师范学院的研究专家、****)完成的两篇有关云南曲靖志留系关底组鱼化石新发现及相关地层学研究新进展的最新研究成果。这两项科研成果主要基于研究团队近年来完成的两条连续的关底组剖面(上铁路-东坡剖面、刘家冲剖面,图1)的实测资料,并在前人古生物学研究与地层学划分对比工作的基础上,依据岩性变化及古生物化石特征,对曲靖地区含丰富志留纪鱼化石的关底组重新进行了厘定与划分,并在结合关底组中鱼类微体化石新发现的基础上对其地质时代开展了深入讨论,相关研究为中国志留纪生物地层的精深研究提供了可靠的古鱼类学证据。

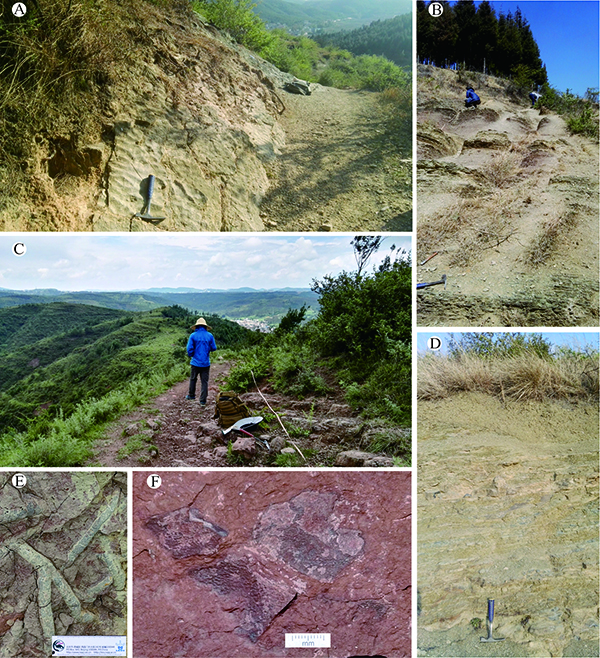

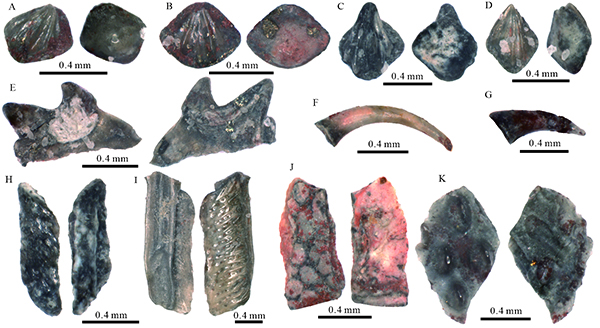

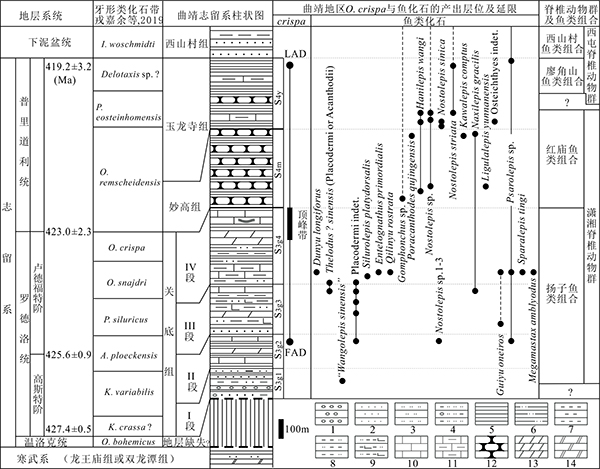

该研究团队取得的主要进展包括:(1)曲靖地区的关底组是一套以细碎屑岩为主的滨浅海相红层沉积,在曲靖周边广泛出露于下寒武统龙王庙组或中寒武统双龙潭组之上、以浅灰色瘤状灰岩夹页岩为主的妙高组之下(图1);(2)根据岩性变化特征将关底组划分为四段,从下往上依次为I段岳家山段、Ⅱ段崇家湾段、Ⅲ段彩莲段及Ⅳ段东坡段(图2),曾从其下部划分出的岳家山组一名应予以废弃;(3)关底组Ⅱ段崇家湾段中门类齐全且丰富的鱼类化石(主要包括无颌类、盾皮鱼类、棘鱼类、硬骨鱼类的鳞片、牙齿以及碎骨片,并以棘鱼类、硬骨鱼类的鳞片及牙齿等鱼类微体化石为主,图3)的新发现,为关底组的时间下限提供了可靠的古鱼类学证据,依据其中栅棘鱼类背棘鱼(Nostolepis)的全球对比分析研究,在结合对牙形类等无脊椎动物化石的研究进展及新认识的基础上,认为关底组崇家湾段的时代应为志留纪罗德洛世高斯特晚期、含有“中华王氏鱼”(Wangolepis sinensis)的关底组岳家山段中上部的时代应为志留纪罗德洛世高斯特早期,而不含鱼化石的岳家山段下部目前并不排除可下延到温洛克世的可能;(4)通过棘鱼类微体化石的全球对比,关底组上覆地层妙高组可归入到志留系普里道利统下部,这与关底组Ⅳ段东坡段中牙形类Ozarkodina crispa顶峰带指示关底组时代上限为志留纪罗德洛世最晚期是一致的(图4);(5)曲靖地区关底组的地质时代主要限于志留纪罗德洛世,这也是潇湘脊椎动物群中扬子鱼类组合的主要分布时限(图4)。

两篇论文的第一作者分别为研究团队的博士研究生蔡家琛、高级工程师王建华,赵文金研究员均为通讯作者,相关研究得到了中国科学院院战略性先导科技专项(B类、A类)、国家自然科学基金项目、中国科学院前沿科学重点研究项目、中国科学院古生物化石发掘与修理专项等的支持。

论文电子版

DOI:10.19615/j.cnki.1000-3118.200513

DOI:10.13745/j.esf.sf.2020.6.7

图1A 曲靖地区上铁路-东坡志留系关底组实测剖面

图1B 曲靖地区刘家冲志留系关底组实测剖面

图2 曲靖地区志留系关底组地层

A. 关底组I段; B. 关底组Ⅱ段; C. 关底组Ⅲ段; D. 关底组Ⅳ段; E. 关底组Ⅲ段下部粗大虫管遗迹化石;F. 关底组Ⅲ段中部盾皮鱼类化石

图3 曲靖地区关底组Ⅱ段崇家湾段中的鱼类微体化石

A-E. 棘鱼类,其中A、B为栅棘鱼类背棘鱼未定种1(Nostolepis sp. 1),C为栅棘鱼类背棘鱼未定种2(Nostolepis sp. 2),D为栅棘鱼类背棘鱼未定种3(Nostolepis sp. 3),E为锉棘鱼类下颌;F-G. 硬骨鱼类牙齿;H-I. 硬骨鱼类斑鳞鱼(Psarolepis)鳞片;J. 无颌类不完整骨片;K. 盾皮鱼类不完整骨片

图4 曲靖地区志留系综合柱状图