基于以上问题,中国科学院青藏高原研究所生态系统功能与全球变化团队汪诗平研究员等,采用生态学研究中经典的以空间变化代替时间变化的方法,依托青海海北高寒草地生态系统国家野外科学观测研究站(简称海北站)建立山体垂直带双向移栽平台,将该平台三个海拔梯度(3200 m、3400 m和3800 m)的植被进行交互移栽,模拟温度波动情景(包含增温和降温情景)。通过对所有海拔整个生长季的群落物候和生态系统呼吸以3-5天/7-10天的间隔进行连续观测,探讨温度变化对物候的影响,以及物候变化如何进一步影响生态系统碳排放。

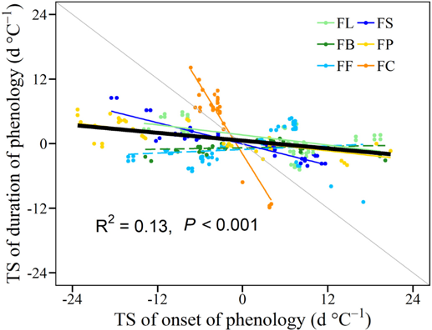

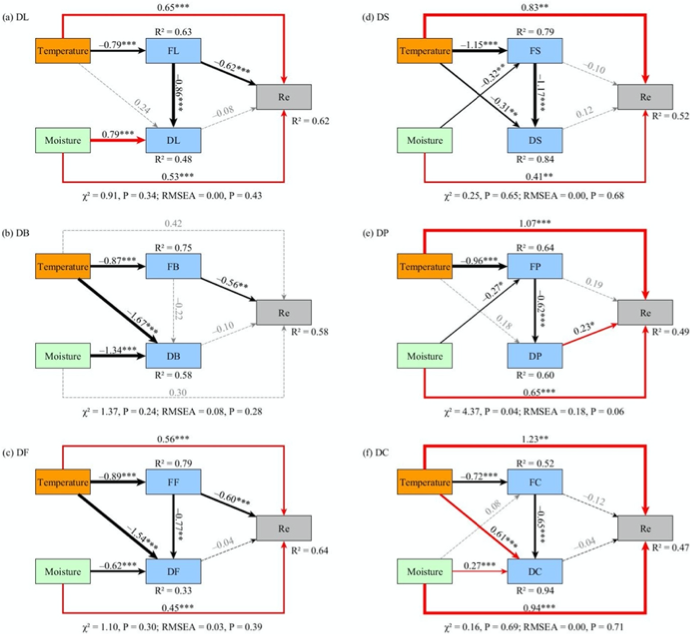

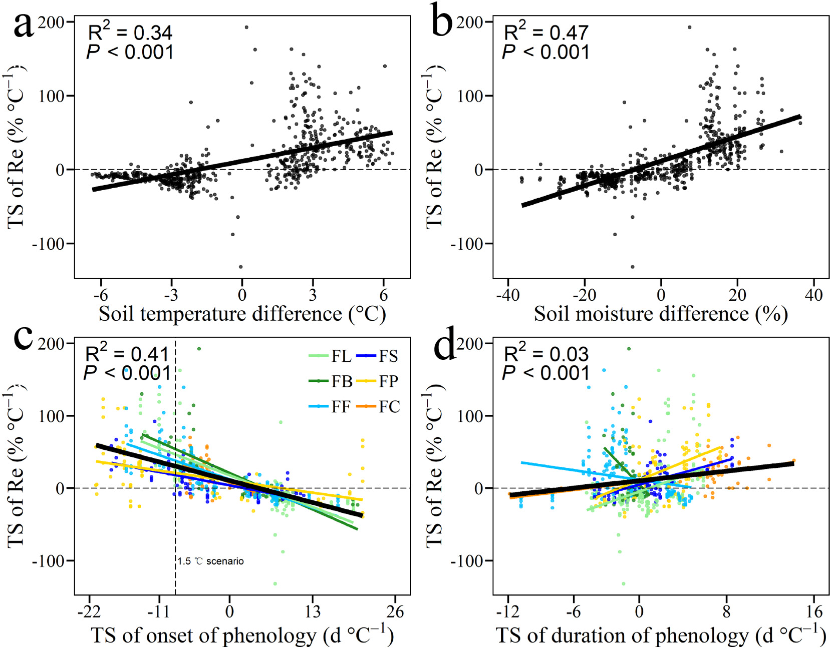

研究发现,在不同的生长阶段,各物候持续期的变化主要由初始期变化驱动(图1),因此初始期变化对生态系统呼吸的影响可能更大。进一步分析发现,早春物候(返青、现蕾以及开花)提前显著提高了生态系统呼吸的温度敏感性。这种差异主要归因于两方面:一、物候期提前延长了植物活动时间;二、物候期提前提高了植物的生长速率。而晚期物候(结实、果后营养期以及枯黄)的变化对生态系统呼吸的温度敏感性影响不大(图2),这可能是因为植物发育成熟后只受维持呼吸影响。综合所有观测数据分析表明,物候期提前1天,生态系统呼吸的温度敏感性将增加2.23%。在增温1.5℃情景下,物候将提前8.46天,生态系统呼吸敏感性将增加29.12%(图3)。因此,通过分析环境驱动因子—物候—生态系统呼吸的联动耦合关系,将有助于更好的理解植物生长变化对碳排放的影响。该研究可能为通过物候评估青藏高原生态系统呼吸变化提供了一种更快捷的方法。

该研究近期以“Enhanced spring temperature sensitivity of carbon emission links to earlier phenology”为题,发表在Science of the Total Environment上。孟凡栋博士为第一作者,汪诗平研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金和中国科学院A类战略性先导科技专项“泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设”等项目的资助。

图1 群落物候初始期的温度敏感性与持续期的温度敏感性间的线性关系FL/FB/FF/FS/FP/FC分别对应群落物候序列中的返青、现蕾、开花、结实、果后营养以及枯黄的初始期

图2 不同非生物因子(土壤温度、土壤湿度)和生物因子(群落物候序列的初始期和持续期)对不同物候期Re影响的结构方程模型DL/DB/DF/DS/DP/DC分别表示六个物候序列的持续期

图3 生物和非生物驱动因子与Re温度敏感性间的线性关系