, 毛凌潇

, 毛凌潇Evolution of research on Beijing-Tianjin-Hebei cooperative development based on CiteSpace method

SUNWei , MAOLingxiao

, MAOLingxiao收稿日期:2018-03-7

修回日期:2018-11-8

网络出版日期:2018-12-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (3660KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

文献计量学是以文献体系和文献计量特征为研究对象,采用数学、统计学等计量方法研究文献情报的分布结构、数量关系、变化规律和定量管理,并进而探讨科学技术的结构、特征和规律的一门学科[1]。随着CiteSpace等以引文分析和知识图谱可视化技术为基础的分析软件的兴起,文献计量学常常与知识图谱分析技术一起被用来预测学科或研究领域的发展趋势,探究学科之间的相互影响关系,挖掘研究领域的前沿与热点[2,3,4,5],对研究领域的****做出评价[6],或从某些关键期刊的刊文情况分析学科发展的特点与趋势[7,8,9]。京津冀地区包括北京、天津、河北,是中国人口和经济最密集的城市化地区。2017年京津冀地区土地面积仅占全国的2.3%,却集中了全国8.1%的人口和9.7%的地区生产总值。2015年中央政治局审议通过了《京津冀协同发展规划纲要》,指出推动京津冀协同发展是一个重大的国家战略,核心是有序疏解北京非首都功能,要在京津冀交通一体化、生态环境保护、产业升级转移等重点领域率先取得突破。以此为标志,经济学、社会学、生态学、地理学等都从自身学科角度出发,运用本学科的研究方法,对京津冀地区进行大量研究,学术成果呈现“井喷式”增长。由于京津冀地区在中国区域发展战略中的特殊性和重要性,对京津冀的研究由来已久,最早的期刊文献可以追溯到1982年[10]。随着经济社会的发展,****对于京津冀地区的关注点一直处于变化和调整之中,因此有必要厘清不同时期的研究热点以及热点之间的网络联系,更深刻地理解各学科关于京津冀的研究领域、研究方向和研究现状。

对某一区域的研究进行文献计量分析并不罕见。彭乃珠等以“Web of Science”数据库为资料来源,对1900-2012年长江研究文献的发文量、国家、机构、作者、期刊、学科、关键词等进行统计,分析国内外长江研究文献的主要脉络[11];胡小飞等对中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index, CSSCI)数据库中1998-2015年长江经济带研究文献发文量、期刊、作者、机构等数据进行统计,利用CiteSpace绘制知识图谱,对长江经济带研究的热点和趋势进行深入探讨[12];詹国辉以中国知网为文献来源对京津冀研究的文献来源、发表年度、资助基金、作者及机构、高被引论文等进行数据统计和分析[13];魏进平等通过检索2006-2014年间篇名为“京津冀”的文献,对作者的合著情况进行分析,并对京津冀研究热点进行了论述与展望[14]。但这些文献并未对京津冀研究文献的作者、机构、关键词等进行网络关系分析。本文利用文献计量方法和知识图谱可视化技术对京津冀研究1982-2017年间的文献进行了整理统计和数据挖掘,通过对研究前沿和热点的追踪,揭示京津冀研究的轨迹、特征和规律,这将有助于****更好地把握京津冀研究的动态变化和发展趋势。

2 研究方法和数据来源

2.1 数据收集和整理

本文数据来源于中国知网数据库。中国知网是世界上最大的连续动态更新的学术期刊全文数据库,收录国内学术期刊8456种,全文文献总量5000万篇。综合考虑文献的质量、数量和覆盖范围,本文在中国知网期刊检索中设置检索条件为“篇名或摘要或关键词中含京津冀”、时间截止到2017年、来源类别为“核心期刊、CSSCI来源期刊、科学引文索引(Science Citation Index, SCI)来源期刊、工程索引(The Engineering Index, EI)来源期刊”,共检索到4119条记录,最早的记录出现在1982年。由于核心期刊与CSSCI来源期刊、SCI来源期刊、EI来源期刊存在部分重叠现象,因此需要对文献数据进行去重。此外,北京大学《中文核心期刊要目总览》1992年才正式出版,所以1992年之前的核心期刊数据用全部期刊文献数据替代。综上,本文分析的对象包括1992年以前的全部期刊文献和1992年以后的“核心期刊+CSSCI来源期刊+SCI来源期刊+EI来源期刊”文献两个部分,经去重后共计3512篇。2.2 研究方法

2.2.1 知识图谱分析 本文借助CiteSpace计量工具进行知识图谱分析。CiteSpace是美籍华裔****陈超美教授开发的一款科学文献数据挖掘和可视化分析软件。该软件可通过对关键词、主题、作者、机构、被引文献、被引作者、被引期刊等学科信息的抽取和分析,挖掘其隐含信息并借助可视化知识图谱直观呈现相关信息和信息实体间的相互关联,通过相关信息的汇聚情况,显示一个学科或知识领域在一定时期发展的趋势与动向,了解和预测研究热点、前沿、交叉学科和未知领域,全面揭示该领域科学知识的发展状况,在情报学、图书馆学、信息与知识传播、经济学、社会学等诸多领域的应用日益普及[15]。本文利用CiteSpace关键词共现分析、聚类分析等功能对不同时期京津冀研究的热点和前沿问题进行探讨。关键词是作者学术思想及学术观点的凝炼,也是文献收录和索引的重要标识[16]。一个学术研究领域较长时域内的大量学术研究成果的关键词的集合可以揭示研究成果的总体特征、研究内容之间的内在联系、学术研究的发展脉络与发展方向等[17]。关键词共现分析是揭示和研究关注点之间网络关系的重要方法之一。某一研究领域文献关键词之间的共现关系和强度,是分析该领域研究热点和前沿的重要依据[18]。

论文关键词共现关系图可用于分析研究领域内的关键词共现关系。在该类图中,每个节点代表一个关键词,如果两个关键词在同一篇文献中出现,则这两个节点之间就存在一条边(连线),边的权重等于两个关键词共现的次数。据此一组文献中的关键词共现关系就形成了以关键词为节点,以共现关系为边的网络图。其中节点半径大小代表关键词的词频(即包含该关键词的文献数量),节点以树的年轮形式表示该关键词在不同时段的演化规律。其中每一圈年轮的宽窄代表某一年该关键词出现的频次,年轮从里到外代表时间从远到近。节点的某一圈呈现红色代表该节点在某一时段爆发或者剧增(Burst),表明该时间区间内该关键词出现的频率突然变化(激增),处于研究的前沿[19]。如果节点外包围有紫色的圆圈,表示该节点具有较高的中心度(Betweenness Centrality,中介中心度),表明该节点在聚类网络中的连接能力,并且通常中心度高的点是连接2个不同聚类路径的桥梁,体现这类词在某个研究领域的重要作用。多个关键词通过边相连并且聚集在一起,结合中介中心性、频次等指标能够较直观地呈现研究的重要关键词所在,为明确该领域的研究热点提供依据[20]。

2.2.2 自然断裂点分级法 “自然断裂点”分级法是基于数据固有特征的自然分组,将对分类间隔加以识别,可对相似值进行最恰当的分组,并可使各个类之间的差异最大化。运用“自然断裂点”分级法时,要素将被划分为多个类,并在数据值差异相对较大的位置处设置类边界。利用自然断裂点分级法按各年份文献数量将京津冀研究划分为3个阶段,分别是波动增长阶段(1982-2005年)、快速增长阶段(2006-2013年)、剧烈增长阶段(2014-2017年)。

“自然断裂点”划分结果与重大事件具有高度的重叠性。1982年,国家开展了大规模国土规划,部署了多个地区的国土整治和规划工作,其中就包括京津唐地区,在胡序威先生和陆大道先生的带领下,开展了京津唐地区国土开发整治的综合研究[21,22]。京津冀都市圈是国家“十一五”规划中两个试点区域之一,在此期间研究人员对京津冀区域的关注程度逐渐增强,因此2006年是一个重要的时间节点。2014年2月,习近平总书记在北京召开座谈会提出京津冀协同发展的国家战略。此后,京津冀协同发展领导小组成立,统筹指导推进京津冀协同发展工作。有关京津冀地区,尤其是京津冀协同发展的研究呈现“井喷式”增长。因此,2014年也是一个重要的时间节点。

3 特征分析

3.1 文献数量特征分析

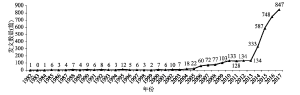

年度发表文献的数量及变化趋势在总体上反映了该领域的重要性和受关注的程度。从总体趋势看,1982-2003年京津冀研究的文献数量一直有升有降。1985年天津市提出了环渤海经济圈的概念,作为核心地区和龙头地带,有关京津冀地区的研究相应增加。从1991年开始京津冀城市协调发展研讨会使京津冀研究在20世纪90年代初期有一个短暂的高产期。21世纪初吴良镛先生主持的“京津冀(大北京地区)城乡空间发展规划研究”也为京津冀研究注入了活力。2003年科学发展观的“五个统筹”中“统筹区域发展”的战略思想促进了京津冀研究,此后有关京津冀研究开始稳步递增。尤其是2005年国家提出将促进区域协调发展作为“十一五”规划重点之一,京津冀研究的刊文量一度保持很高的增长率。2011-2013年,京津冀研究的文献数量增长变缓,同时中国区域协调发展领域的文献量也呈现下降趋势[18]。2014年随着京津冀协同发展战略的提出,京津冀研究的文献数量呈现剧烈增长的趋势。2014-2017年刊文量达到2515篇,占样本文献总量的71.6%。其中,2014年的刊文量比2013年增长了148.5%,2014-2017年刊文量年均增长率达到66.4%,京津冀研究进入一个新阶段。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图11982-2017年京津冀研究发文数量

-->Fig. 1Number of published papers in Beijing-Tianjin-Hebei research from 1982 to 2017

-->

从自然断裂点分级法划分的3个阶段刊文情况看:1982-2005年年均刊文6篇,2006-2013年年均刊文105篇,2014-2017年年均刊文628篇。京津冀研究的刊文量越来越多,受关注的程度越来越高,京津冀研究在一定程度上受政策导向的影响较深,具有很强的政策趋向性。同时,也与科研队伍不断壮大有关。

3.2 期刊和学科特征分析

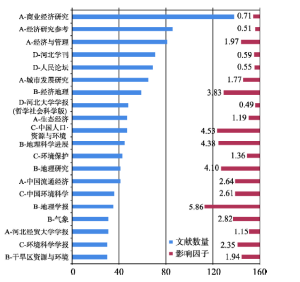

分析研究成果的来源期刊分布情况,可以为该领域文献搜集和前期知识积累提供方向并在一定程度上反映研究领域的理论和实践价值。根据统计,京津冀研究的3512篇样本论文分别发表在634个期刊上。从期刊刊文数量看,对京津冀研究较多的学科包括经济学、社会学、地理学、环境学等。1982年至今,刊文量最大的是《商业经济研究》、《经济研究参考》和《经济与管理》,均是以经济管理为研究主题的期刊,刊文数量分别为138篇、86篇和81篇。其他刊文量较大的是《人民论坛》《经济地理》《中国人口·资源与环境》等政论、地理、环境主题期刊。综合“北大中文核心期刊”和CSSCI来源期刊的学科分类,刊文量最大的前20个期刊大致可以分为4个学科大类:经济学、社会学、地理学、环境学,其中经济学期刊最多,共7种,平均影响因子1.4,共计发文489篇;地学类期刊6种,平均影响因子3.8,共计发文241篇;环境学期刊4种,平均影响因子2.7,共计发文156篇;社会学期刊3种,平均影响因子0.5,共计发文188篇。京津冀研究大量发表于经济类期刊,一定程度上表明这是经济学研究的热点问题,但发表期刊的影响因子不高,说明尚未形成具有一定影响力的观点。地理学期刊的平均影响因子普遍较高,《地理学报》《地理研究》《地理科学进展》《经济地理》等都是地理学中经典而权威的期刊,涵盖地理学各分支学科。由此可见,京津冀研究也是地理学研究的热点问题,并且文献质量普遍较高,各分支学科对京津冀研究都比较重视,尤其是经济地理学,对京津冀研究在地理学领域中具有较高的理论和实践价值。《地理学报》是前20个期刊中影响因子最高的期刊。3.3 机构特征分析

在CiteSpace参数设置中时间跨度设为“1982-2017”,“time slice”设为1,“node type”选择“institution”,topN = 30,仅使每个时间切片中发文量排在前30的机构显示在生成的图谱中,以简化网络。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2京津冀研究成果来源期刊分布图

注:A:经济学期刊,B:地理学期刊, C:环境学期刊,D:社会学期刊。

-->Fig. 2Journal distribution map of Beijing-Tianjin-Hebei research

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

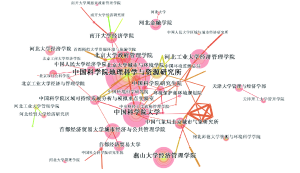

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3京津冀研究机构合作网络图谱

-->Fig. 3Institutional cooperation network map of Beijing-Tianjin-Hebei research

-->

从高产机构和发文情况看,发表论文数量在10篇以上的机构共34家,发表论文数量共946篇,占样本论文总量的27%。中国科学院地理科学与资源研究所和中国科学院大学刊文量最高,具有较高的中心度,位于机构合作网络的中心位置,发表文献数量分别达到125篇、71篇;北京大学政府管理学院、燕山大学经济管理学院、河北工业大学经济管理学院、首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院等机构的发文量也较高,这些机构在CiteSpace机构合作网络图谱中的字体和节点半径都较大,是京津冀研究的代表性机构。同时,中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室是连接地理科学与资源研究所、中国科学院大学的一个关键节点,具有较大的节点半径和连接线宽度,是地理科学与资源研究所内有关京津冀研究的主体力量。

从地域图谱看,位于京津冀地区的高校和科研院所是京津冀研究的主要力量。同时,在前20家高产机构中,北京地区有13家,河北和天津仅有4家和3家,地域分布不平衡客观上也限制了京津冀研究领域的发展。同时,从研究机构共现网络结构图谱看,有196个节点,121条连线,研究机构共现网络的密度为0.0063,表明高校和科研院所之间初步形成合作网络,但联系与合作程度依然较低,各领域研究较为独立。

4 研究热点的演化

4.1 波动增长阶段(1982-2005年)

首先,利用CiteSpace对1982-2005年京津冀研究文献进行关键词共现分析。选择节点类型(Node Types)=“Keyword”、时间切片(Time Slicing)=“1982-2005”,本阶段的时间跨度较大且各年文献数量较少,设置“Years Per Slice = 2”,以提高知识图谱在时区上的区分度。将“Selection Criteria”赋值为“TopN = 50”,通过寻径网络算法(Pathfinder)和修剪切片网(Pruning Sliced Networks)对本阶段文献进行热点演进分析,得到京津冀研究热点演进的时区知识图谱(图4)。1982-2005年京津冀研究出现频率较高的关键词(出现频率大于3次)有京津冀、京津冀地区、河北、经济、天津、闪电、井水位、地震、经济圈等。长三角、北京、环渤海、辽东半岛、直辖市、珠三角、山东半岛、比较优势等也是一些比较重要的关键词,具有较高的中心性。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图41982-2005年京津冀研究关键词时区知识图谱

-->Fig. 4Key words timezone knowledge map of Beijing-Tianjin-Hebei research from 1982 to 2005

-->

1978年改革开放初期到2006年以前,“京津冀”在论文中通常都是单纯作为地区的简称,有时是和河南、山西、辽宁等省份一起出现,简称京津冀豫、京津冀晋、京津冀辽等。在这一阶段,中国区域政策发生了较大变化,京津冀研究的主题变化也非常明显,结合时区知识图谱可将京津冀研究热点演进归纳为临震异常现象—气象过程—环渤海地区经济—区域经济一体化—京津冀都市圈。20世纪80年代京津冀研究主要集中在地质、气象、水资源等领域,并且文献数量持续增加。受唐山大地震的影响,1985年由中国近代史专家李文海教授带头成立了“近代中国灾荒课题组”,开启了中国近代灾荒史的研究,主要论及全国范围或区域范围的震灾状况、救灾措施、震灾特点等,有关地震的研究进入一个全新阶段[23]。京津冀地区作为受唐山大地震影响的核心区域,1985年以后关于临震异常、井水位等震灾研究在京津冀研究中有一定程度的出现。在大气科学的实践与研究中,京津冀一直是用来代指北京、天津、河北区域,是气象学常用的专指名词,所以大气科学在京津冀研究中一直都有一席之地。1985年气象科学研究院建立了京津冀地区“危害性天气监测和超短期预报试验中心”[24],所以关于大暴雨过程、中小尺度系统等气象学研究主题在本阶段京津冀研究中占据较大比重。1986年许树立提出关于京津冀地区横向经济联合的设想[25],1988年开始有****关注京津冀地区的旅游发展[26]。20世纪90年代环渤海经济圈的提出和京津冀城市协调发展研讨会的召开推动了****们对区域经济、产业、交通和城市建设等相关问题的讨论和研究[18]。进入21世纪,在经济全球化不断发展、社会城市化进程不断加快的背景下,有关产业结构调整、经济一体化建设、区域城市发展、区域规划的研究也越来越多。2000年吴良镛先生的《京津冀北城乡空间发展规划研究》对京津冀地区城镇体系的完善、区域协调机制的建立、城乡空间发展规划等问题进行了探究[27]。此后,众多****就京津冀城市发展问题或产业经济问题进行了讨论。党安荣、毛其智等借助地理信息系统(GIS)研究北京城市空间发展,并提出北京未来的空间发展应向东南的廊坊市、天津市展开[28]。陆军通过分析京津冀城市经济区域空间扩散的历史演变及现实形态的空间运动,对经济系统空间扩散的一般规律进行诠释[29]。河北经贸大学戴宏伟、陈永国等****依据产业梯度转移理论对京津冀地区的产业结构优化与错位发展等问题分别进行了深入探讨,得到产业优势互补和分工协作是促进京津冀一体化、提高区域竞争力的重要途径的共识[30,31]。综上可见,本阶段的研究热点演进过程与京津冀地区的社会需求、国家政策导向比较符合,是相关领域工作者立足实际、逐渐丰富理论研究和实践经验的体现。

4.2 快速增长阶段(2006-2013年)

2006-2013年,京津冀研究进入一个快速增长阶段。2006年国家“十一五”规划继续贯彻科学发展观、统筹区域协调发展的思想,将京津冀都市圈区域综合规划列为重要抓手,研究人员对京津冀区域的关注逐渐增多。在CiteSpace中选择节点类型(Node Types)=“Keyword”、时间切片(Time Slicing)=“2006-2013”,本阶段的时间跨度较小,故将“Years Per Slice”设为1。将“Selection Criteria”赋值为“Top N = 50”,勾选寻径网络算法(Pathfinder),本阶段文献数量较多,网络结构较为复杂,为了简化网络并突出其重要的结构特征,勾选修剪合并网络(Pruning the merged network)。从论文关键词共现关系图看,2006-2013年京津冀研究的知识图谱结构比较紧凑,****们对京津冀研究的关注点分布在社会生产和生活的各个方面,对区域经济一体化、发展战略、区域合作、经济增长、区域旅游、人口流动等问题进行了探讨,本阶段京津冀研究热点集中在京津冀都市圈、京津冀地区、城市群、中国、区域经济、对策、河北、滨海新区、产业结构、区域合作、PM2.5等(图5)。本阶段关键词中“区域”的词频非常高,包括区域经济、京津冀区域、区域经济一体化、区域经济合作、区域合作、区域旅游、区域发展等,这与相关政策中对“区域”概念的强调具有一定关系。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52006-2013年京津冀研究关键词共现关系图

-->Fig. 5Key words co-occurrence relationship of Beijing-Tianjin-Hebei research from 2006 to 2013

-->

通过分析高被引论文的研究方向和知识图谱中的关键词分布,本阶段京津冀研究可以分为以下3个主题:

(1)京津冀一体化与产业结构调整。对应关键词包括京津冀、区域经济一体化、产业结构、北京、河北、滨海新区、产业、服务业等。研究的着力点主要在于从经济和产业层面对区域经济一体化、区域分工、产业链、区域间经济联系等问题进行分析,通过区域产业结构调整,合理推动产业转移,促进京津冀一体化,打造价值链,推动区域和谐共赢。本阶段高被引论文Top50中,有12篇对本主题进行了探讨,一些作者的观点产生了较大影响力,如祝尔娟论述了在一体化背景下,京津冀区域内实现产业集聚、扩散、整合、链接以及产业结构优化升级的迫切性,认为京津冀三地推进区域产业合作、加快产业升级具有强劲的驱动力与现实基础[32];吴群刚等认为京津冀区域发展的核心问题在于制定恰当的公共政策,实现产业与人口的有机衔接[33];孙久文等从经济联系的角度对京津冀区域经济一体化及其合作途径进行了探究[34];邢子政等认为京津冀区域的产业同构现象并不严重,应突破行政区划的限制,建立跨省市产业链,形成相关产品配套协作网络,提升整个区域的产业竞争力[35];王海涛等通过对产业结构演变趋势的定量预测,发现京津冀区域产业结构正朝着有利于区域经济一体化的方向演进[36]。

(2)区域空间结构与协调发展对策。关键词包括区域经济、城市群、对策、空间结构、空间格局、都市圈、引力模型等,旨在对京津冀区域的空间结构进行分析并与长三角、珠三角等地区进行对比,同时结合城市群的空间格局与影响因素进行探讨,科学合理地构建城市群空间结构。本主题在高被引论文Top50中有很多体现:如陈红霞等以京津冀区域空间结构为研究对象,从点、线、网络、域面四个基本空间要素入手,研究提升区域竞争力的空间整合规律[37];武剑等运用空间计量经济学的相关知识和方法,对京津冀地区经济空间结构的格局和演变进行了分析,说明经济中心和行政中心错位是导致目前京津冀空间结构不合理的一个重要原因[38];孙铁山等从人口集聚与扩散方面对区域空间结构特征及演变趋势进行诠释[39];马国霞等利用空间自相关模型,探讨京津冀都市圈经济增长的空间依赖关系[40]。

(3)PM2.5与大气环境。关键词包括PM2.5、O3、SO2、NOx、雾霾等。本阶段,京津冀大气污染事件越来越频繁,人们对PM2.5(细颗粒物)的关注也越来越高。2013年12月中国中东部严重雾霾事件几乎波及了京津冀在内的整个中东部地区,“雾霾”也成为当年的年度关键词。高被引论文Top50中,有6篇论文对京津冀的空气污染现象进行了讨论。赵普生等利用京津冀区域内107个地面站的气象资料,对霾天气的时间和空间特征进行了详细的介绍[41];穆泉等分析了2013年大面积雾霾事件的直接社会经济损失[42]。这两篇论文的引用量都在170次以上,具有较广泛的影响。

其他研究主题还包括土地利用、区域交通网络、环京津贫困带等。高被引论文Top50中,刘辉等利用O-D矩阵和引力场模型,分析京津冀都市圈在不同交通模式下可达性的差异性及都市圈城市经济相互作用的外向和内向集中程度等[43];王玫等分析了环京津贫困带生态建设制约因素,并提出生态发展的对策建议[44]。

4.3 剧烈增长阶段(2014-2017年)

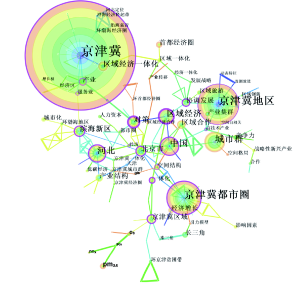

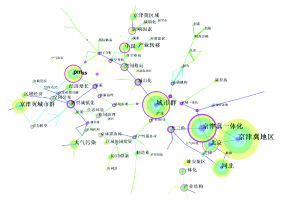

2014年京津冀协同发展战略出台后,京津冀研究进入剧烈增长阶段。在CiteSpace中依次选择节点类型(Node Types)=“Keyword”、时间切片(Time Slicing)=“2014-2017”和“Years Per Slice 1”,并将“Selection Criteria”赋值为“Top N = 50”,本阶段文献数量非常多,网络结构复杂,故勾选寻径网络算法(Pathfinder)和修剪合并网络(Pruning the merged network)形成和修订知识图谱。为使知识图谱结构更加清晰,将频次最大的京津冀、京津冀协同发展、协同发展三词在图谱中略去,得到本阶段关键词共现知识图谱(图6)。2014-2017年,京津冀一体化、规划纲要、城市群、新型城镇化、PM2.5、雾霾、中国、空间格局、城市化、长三角等词具有较高的中心性。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图62014-2017年京津冀研究关键词共现关系图

-->Fig. 6Key words co-occurrence relationship of Beijing-Tianjin-Hebei research from 2014 to 2017

-->

通过比较分析发现,2014-2017年与上一阶段的研究主题和方向基本相同,围绕空气污染、区域经济、城市群、空间格局等问题进行了广泛深入的讨论。由于2013年、2014年京津冀地区雾霾现象较之前更为明显,空气污染情况加剧,导致关于雾霾、PM2.5、环境等领域的研究文献较上一阶段更多。高被引论文Top50中,有27篇论文与雾霾、PM2.5、大气污染与治理相关,是本阶段最主要的研究主题之一,经济社会发展过程中出现的环境问题对京津冀研究主题的变化影响很大。马丽梅等发现污染水平与能源结构和产业结构的变动相关,产业转移加深了地区间经济与污染的空间联动性,提出减少劣质煤的使用是短期内治理雾霾较有效的途径[45]。王跃思等分析了2013年1月重霾污染事件在中国中部和东部的形成机制,对未来大气污染的发展趋势进行了展望[46]。王自发等对灰霾天气下PM2.5的时空分布特征、传输规律和防控力度进行了评估[47]。同时,受区域政策的影响,本阶段还对协同发展、协同治理、协同创新等问题进行了一定研究[48,49,50]。薄文广等分析了京津冀协同发展的挑战与困境,认为三地产业结构的差异、不平等的政治和经济地位、相关制度设计和协调机制的不完善导致“三者共输”[48]。2017年,雄安新区成为京津冀研究的一个关键节点。作为2017年新出台的一项千年大计、国家大事,雄安新区虽然在高被引论文中没有相关体现,但在知识图谱中表现出很高的爆发性。刘瑞深入讨论了建设雄安新区的根本战略意图,叶振宇对雄安新区和京津冀的联系和合作途径进行了分析[51,52]。由此可见,有关京津冀研究受政府政策影响较大,具有很强的趋向性。通过观察节点外形成的年轮圈颜色,2017年京津冀研究的热点与前沿主要包括:雄安新区、影响因素、城市群、新型城镇化、碳排放等。

5 结论与讨论

本文利用知识图谱可视化技术对京津冀研究的文献数量分布、期刊和学科分布、机构分布等进行了数据挖据和统计分析,将1982年以来的京津冀研究划分为3个阶段,梳理各时段的总体情况和发展趋势,得出以下研究结论:(1)1982年以来,****们对京津冀研究的刊文量越来越多,京津冀研究受关注的程度越来越高。2014年随着京津冀协同发展战略的提出,京津冀研究文献数量呈现“井喷式”增长趋势。国家决策、现实需求、科学研究在一定程度上相互促进,推动了京津冀研究的蓬勃发展。

(2)京津冀研究主要集中在经济学、地理学、社会学、环境学四类学科,其中地理学在京津冀研究中具有重要地位。京津冀研究文献分布最多的学科是经济学,但发表期刊的影响因子不高;而京津冀研究在地理学中的文献质量普遍较高,尤其是经济地理学,对京津冀问题的研究具有较高的理论和实践价值。

(3)从京津冀研究高产机构及其发文情况看,位于京津冀区域内的高校和科研院所是京津冀研究的主要力量。其中,中国科学院地理科学与资源研究所刊文量最高,位于机构合作网络的中心位置。研究机构共现网络的密度为0.0063,表明高校和科研院所之间已经初步形成合作网络,但联系与合作程度依然较低,各领域研究较为独立。

(4)从发展阶段看:1982-2005年京津冀、地区经济、京津冀地区、短时预报、区域经济、大暴雨过程等关键词出现频率较高,研究热点演进过程为临震异常现象—气象过程—环渤海地区经济—区域经济一体化—京津冀都市圈。京津冀研究热点演进过程与京津冀地区的社会需求、国家政策导向相吻合。2006-2013年主要关键词包括京津冀都市圈、京津冀地区、城市群、中国、区域经济、对策、河北、滨海新区、产业结构、区域合作、PM2.5等,关键词中“区域”的词频非常高;本阶段京津冀研究可以大致分为3个主题:京津冀一体化与产业结构调整、区域空间结构与协调发展对策、PM2.5与大气环境,其他研究主题还包括土地利用、区域交通网络、环京津贫困带等。2014-2017年具有较高中心性的关键词有京津冀一体化、规划纲要、城市群、新型城镇化、PM2.5、雾霾、中国、空间格局、城市化、长三角等,关键词中“协同”的词频非常高,研究方向与2006-2013年变化不大,对雾霾、PM2.5、环境等领域进行了更深入的研究,高被引文献Top50中有超过一半的论文关注京津冀地区的空气污染问题。此外,2017年京津冀研究热点与前沿还包括雄安新区、影响因素、城市群、新型城镇化、碳排放等。

1982年以来,京津冀研究总体呈现良好的发展趋势,特别是京津冀协同发展战略出台后,越来越多的****投入到京津冀研究中。京津冀的发展建设是一个复杂的社会问题,涉及经济学、地理学、社会学、环境学、管理学等多个学科,本文在进行京津冀研究热点与主题分析时,并未对不同学科进行分类讨论,这使得文章虽然能够采百家之长,但又略显主题繁多,对每个研究热点只能分析出现频次最高的关键词和被引频次最高的文章,对不同领域的研究脉络和重点探讨不够深入,未来将针对某一学科或某一问题进行深入研究。同时,还应加强对外文文献的关注和研究热点的形成机制的分析。

The authors have declared that no competing interests exist.