, 刘彦随

, 刘彦随 , 李裕瑞

, 李裕瑞Spatio-temporal coupling of demographic-landscape urbanization and its driving forces in China

WUYifan , LIUYansui

, LIUYansui , LIYurui

, LIYurui通讯作者:

收稿日期:2017-09-5

修回日期:2018-06-24

网络出版日期:2018-10-20

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (4240KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

城镇化是现代化的必然趋势,也是经济结构、社会结构和生产生活方式的根本性转变,因而是长期积累和长期发展的渐进式过程[1]。从国家“九五”规划以来,中国进入快速城镇化新阶段,在较短时期内实现了欧美国家几十至上百年的发展历程。这种快速扩张的城镇化模式,不可避免地产生了城市建设用地无序蔓延、经济发展模式粗放、资源环境污损等一系列城镇化不充分、不合理问题,其中最突出的表现是人口城镇化与土地城镇化的发展失衡,以及土地利用低效和严重浪费[2]。继2007年陆大道、叶大年等院士专家在“关于遏制冒进式城镇化和空间失控的建议”中提出中国“土地城镇化”问题以来,国内外****围绕健康城镇化、城乡融合与土地利用等热点问题进行了大量理论与实证研究[3,4,5,6,7,8],对于中国人口城镇化率虚高、土地城镇化无序扩张乃至失控的现象形成了普遍的共识。2014年3月《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》颁布,首次将这一问题提升至国家宏观战略层面,强调在城镇化快速发展过程中,存在的土地城镇化快于人口城镇化、建设用地粗放低效等突出矛盾和问题必须高度重视并着力解决。Friedmann认为中国的城镇化是源于内生诸力量的结果,并正在以其自身的方式演化着[9]。相比于西方国家以地租、税收、交通成本、环境成本等[10]为主导的城市扩张驱动机制,中国的城镇化问题更为复杂。对此,已有研究主要有两种观点:① 倾向于经济发展的客观规律,认为地租差异产生的杠杆作用力使得相对低廉的郊区价格成为城市空间 发展的主要吸引力,进而在缺乏有效控制机制的前提下引发了城市边界的无序外延[11]。② 归因于中国长期以来政府主导的城镇化发展模式,认为长期的城乡二元体制下的财政分权和以经济增长为目标的绩效考核制度是其深层原因[12]。在内外多重因素作用下,城乡间资本、土地、劳动力等要素长期不平等交换,使得城市土地扩张速率超前于城市人口增长的速率成为了大部分城市的通病。归其原因,欧向军等[13]、陈明星等[14]采用行政力、外向力、市场力、内源力四分法,将城镇化的动力机制分解为行政制度力量、市场经济运作、外向经济带动和内部经济贡献4个方面,认为市场力是最主要的驱动力,而以投资为驱动的经济增长模式为实现资本的快速积累在加剧土地城镇化的同时抑制了人口城镇化。李力行等[15]认为地方政府在城市空间上的扩张动机与在提供就业和社会福利方面的收缩动机叠加在一起,导致了中国城市土地扩张与城市人口密度的背离。综观近年来关于城市人口增长与土地扩张的研究,多以刻画二者协调发展程度研究为主。潘爱民等[16]则从流域视角,定量测度并分析了湘江流域人口城镇化与土地城镇化的失调程度及其时空演变。周艳等[17]以长江三角洲城市群为例,构建人口与土地增长的重心耦合模型,分析了二者空间变化与驱动机制。吕添贵等[18]从人口构成、素质,城镇规模、投入产出等方面,构建了南昌市人口城镇化与土地城镇化协调性评价指标体系,分析造成失调的内外因素并提出优化路径等。

总体而言,当前关于特定区域或特定阶段的城镇化格局特征分析和机制剖析取得明显进展,但以主要城市、城市群为对象所刻画的区域性问题还不具有普遍性,以全国整体、省域[19]为尺度研究人口增长与土地扩张的空间格局尺度又偏大,而且多侧重于地区差异的描述与制度解释。有鉴于此,本文利用2006-2014年中国636个城市的市域人口、土地利用及社会经济面板数据,基于该研究尺度下行政单元经济功能相对完备、辖区范围相对稳定的特点和优势,测算了人口城镇化与土地城镇化耦合发展关系指数,据此划分人口与土地城镇化耦合类型。利用多元回归模型,深入探讨中国人口与土地城镇化的耦合态势及其内在驱动机制,为科学协调快速城镇化进程中的“人—地”关系,推进新型城镇化、城乡融合发展与乡村振兴决策提供科学依据。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

本文所用统计数据源自《中国统计年鉴》(2000-2015年)、《中国城市统计年鉴》及《中国城市建设统计年鉴》(2006-2014年)。研究期间部分城市数据受行政区划调整或名称变更而缺失,例如江苏南通通州市、苏州吴江市,江西赣州南康市等撤市设区;云南思茅、湖北襄樊分别更名为普洱市、襄阳市等。为确保数据的连续性,对2014年全国653个建制市逐一筛选,最终确定的样本涵盖31个省级行政区(不包含港澳台地区)共636个建制市。其中地级及以上城市283个,县级市353个。由于分地区人口统计口径的变化①(① 据《中国统计年鉴》:自2006年起,分地区人口统计口径由户籍人口转变为常住人口,由全国1%抽样数据推算而得。),为确保城镇化特征时空差异具有可比性,所选分市数据时期为2006-2014年,能够基本反映近10年来中国市域人口与土地城镇化耦合发展的总体态势及特征。人口城镇化测度指标通常有按照户籍划分的农业人口与非农业人口,以及按照居住地划分的城镇人口与农村人口。前者忽略了流动人口对城镇化进程中“人—地”系统的影响,后者受地区统计口径不一致或行政变更的影响。为了规避二者存在的不足,本文采用城市人口占年末总人口的比率表征人口城镇化。通常意义上的城市人口包括城区常住人口和暂住人口,由于各城市暂住人口统计口径差异较大[20],因而城市人口采用了城区常住人口。

土地城镇化测度指标通常采用建设用地面积、建成区面积。其中,建设用地面积是城市规划行政主管部门确定的各类建设用地界线所围合的用地水平投影面积。二者的主要区别在于建成区面积涵盖了建设用地面积与代征地面积。因而,本文采用城市建设用地占行政区域土地面积的比率测度土地城镇化更符合城镇化实际。

2.2 研究方法

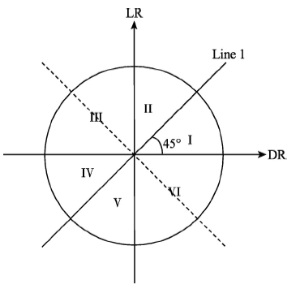

2.2.1 人口与土地城镇化耦合发展关系指数 为刻画城镇化进程中的“人—地”关系,借鉴农村人口与农村居民点用地变化类型划分方法[21],采用人口城镇化、土地城镇化增减变化弹性系数(公式(1)),划分人口与土地城镇化耦合发展的主要类型(图1)。式中:α为人口城镇化与土地城镇化的关系指数;DR为人口城镇化水平的年平均变化率;LR为土地城镇化水平的年平均变化率。根据DR与LR的增减变化及数值比较,将人口与土地耦合关系划分为I~VI 6种类型,分别指代:I“人地同增协调型”、II“人地同增失调型”、III“人减地增失调型”、IV“人地同减失调型”、V“人地同减协调型”、VI“人增地减协调型”。举例说明如下:① 若α值位于I区,则DR与LR同时为正,且前者大于后者,表明人口和土地同时增长,且人口的增长快于土地的增长,土地利用的集约度较高,人口与土地关系趋于和谐;② 若α值位于III区,则DR为负LR为正,表明人口减少而土地继续增长,极可能导致土地资源的粗放利用,人口与土地关系失衡。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1人口与土地城镇化耦合类型

-->Fig.1Coupling types of demographic-landscape urbanization

-->

2.2.2 基于Kernel Density Estimation(KDE)的城镇化格局分析 传统以市域行政区划为图斑单元进行分级制图的空间表达方式,难以兼顾研究期间行政区划边界的变更,具有边界差异不明显、精准性略低、直观性略差的缺点。因此,本文借助ArcGIS 10.2软件的Kernel Density空间分析工具,将城市人口与土地城镇化的特征值赋予相应行政单元的中心点,实现了基于点状要素的空间可视化表达。由于市域行政中心的地理坐标相对固定,该方法能有效克服行政区划变更对空间表达精准性的影响。

KDE是一种通过移动的窗口估计点或线要素在其周围邻域中密度的非参数估计方 法[22,23]。该方法基于固定的搜索半径和输出单元大小,通过核密度函数计算每个中心点对圆域内各栅格的密度贡献值。每个栅格的密度值为该栅格搜索半径范围内各点对其密度贡献值的累加。计算公式如下:

式中:

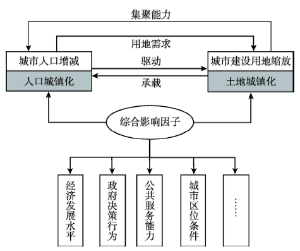

2.2.3 人口与土地城镇化耦合发展理论框架与驱动力分析 1978年以来,城市人口变化和建设用地面积扩展,始终是伴随城镇化进程的两大基本问题。当前,多数城市在城镇化发展过程中出现了两种相互背驰的现象。一方面,人口过度地向城市集中,对城市的产业支撑能力、资源环境承载力、基本公共服务供给能力等带来日益严峻的挑战;另一方面,历史政策导致的城市超前建设现象一度风靡,各地兴建的新城区、开发区、“大学城”等侵占了大量的优质耕地,导致城镇人均建设用地居高不下[24],以及城镇周围发展空间失控。已有研究[25,26]表明,人口与土地城镇化的相互耦合受到多种因子的综合作用。土地城镇化受人口城镇化的需求驱动,并为人口城镇化的空间选择发挥重要的集聚与承载功能(图2)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2人口与土地城镇化耦合发展理论框架

-->Fig. 2Theoretical framework for demographic-landscape urbanization coupling development

-->

为进一步探究形成人口与土地城镇化耦合发展态势的驱动机制,在前文理论框架与相关研究的基础上,做出以下假设:① 经济发展是城市土地扩张、人口增长及其耦合变化的重要驱动力,对城镇化格局具有显著影响;② 政府决策行为影响不同层级城市之间有限资源的分配,包括公共财政支出、固定资产投资、基本公共服务供给等。这些资源投入越多,地区人口容纳能力与建设用地需求越大,在缺乏有效监管的情况下,易产生人口与土地城镇化的发展失衡;③ 城市的地理区位条件制约城市扩张的方向与强度,区位条件与环境较好的城市,更能满足人口集聚与土地扩张的需求。

结合市域尺度数据的可获取性,以测度的人口与土地城镇化水平为因变量,设置经济发展水平、政府决策行为与公共服务能力、城市区位条件3类解释变量(表1)。选取人均GDP、地均规模以上工业总产值、第三产业增加值占GDP的比重等3项指标表示经济发展水平;选取人均财政支出、地均科研投入、地均房地产开发投资金额等3项指标指代政府决策行为;选取义务教育阶段生均教师数、每万人医疗卫生机构床位数2项指标表征基本公共服务能力;城市区位条件的评价中,参考王婧等[27]对全国人口城镇化格局的研究,设定两个虚拟变量,即对城市区位条件较好的省会城市、直辖市、沿海开放城市与经济特区赋1值,对其他类型城市赋0值。

Tab. 1

表1

表1人口与土地城镇化耦合态势的解释变量选择

Tab. 1Selected independent variables for the explanation of demographic-landscape urbanization coupling

| 解释变量类型 | 编号 | 变量名称(单位) | 变量解释说明 | |

|---|---|---|---|---|

| 经济发展水平 | V1 | 人均GDP(元/人) | 地区生产总值/区域年末总人口 | |

| V2 | 地均规模以上工业总产值(万元/km2) | 规模以上工业总产值/行政区域土地面积 | ||

| V3 | 第三产业增加值占GDP的占比(%) | 第三产业增加值/地区生产总值×100% | ||

| 政府决策行为 | V4 | 人均财政支出(元/人) | 当年政府一般公共财政支出/区域年末总人口 | |

| V5 | 地均科技投入(万元/km2) | 科学技术支出/行政区域土地面积 | ||

| V6 | 地均房地产开发投资金额(万元/km2) | 固定资产投资中房地产开发投资/行政区域土地面积 | ||

| V7 | 义务教育阶段生均教师数(人) | 普通中、小学专任教师数/普通中、小学在校生数 | ||

| V8 | 每万人医疗卫生机构床位数(张/万人) | 医院、卫生院床位数/区域年末总人口 | ||

| 城市区位条件 | V9 | 城市建成区绿化覆盖率(%) | 城市建成区绿化覆盖面积/城市建成区面积×100% | |

| V10 | 城市虚拟变量 | (赋值1) | 省会城市、直辖市、沿海开放城市与经济特区等 | |

| (赋值0) | 其他城市 | |||

新窗口打开

3 结果分析

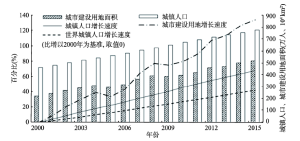

3.1 城镇人口与城市建设用地的时序变化

中国城镇人口与城市建设用地的绝对数值呈现同步增长的趋势(图3)。其中,城市建设用地面积自221.17万km2增长至515.84万km2,年均增长5.81个百分点。城镇人口自4.59亿人增长至7.71亿人,年均增长3.52个百分点。以2000年为基准,测算中国城镇人口、城市建设用地与世界城镇人口的同比增长率。经比较,2000-2015年中国城镇人口的增长速度稳步提升,且明显高于世界城镇人口的平均增速。与此同时,城市建设用地面积扩张的波动较大,形成了2004年、2008年两个显著放缓的拐点,致使二者的增幅差距一度缩小,主要是由于国土资源开发利用政策、经济发展速度与土地利用效率等因素综合作用的结果[28]。计算可知,2000-2015年中国城市建设用地的年平均增长率是城镇人口年均增长率的1.65倍。而国际上公认的城市用地增长弹性系数(即城市用地增长率与城市人口增长率之比)的合理值为1.12,其数值越大越不合理[29]。由此,可初步推断中国人口城镇化与土地城镇化发展态势整体失衡,城镇人口增长速率长期滞后于建设用地扩张速率。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图32000-2015年中国城镇人口与城市建设用地时序演变②② 数据来源:世界城镇人口数据来自世界银行人口预测,由联合国《世界城市化前景》提供的城镇化率计算得出。

-->Fig. 3Temporal change of urban residential population and urban development land in China from 2000 to 2015

-->

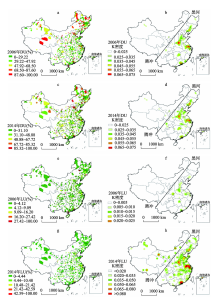

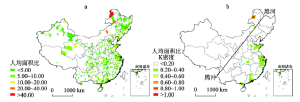

3.2 城镇人口增长与土地扩张的宏观格局演变

中国的地区城市化发展存在空间依赖性,即一个地区城市化水平的提高将通过空间溢出促进周边地区的城市化发展[30]。为探究2006-2014年中国人口城镇化与土地城镇化的空间分布格局,结合自然断点分类法,在市域行政区划矢量图上分别呈现2006年、2014年中国人口城镇化与土地城镇化水平的空间分布,并借助KDE空间分析工具,绘制相应的K密度专题地图(多次尝试发现,将搜索半径设置为150 km、输出单元半径设置为15 km时效果最佳)(图4)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图42006-2014年中国人口与土地城镇化水平及其K密度分布

-->Fig. 4Level of demographic urbanization (DU) and landscape urbanization (LU) and their Kernel Density distribution diagram in China from 2006 to 2014

-->

比较分析表明:① 高水平人口城镇化和土地城镇化的城市主要分布在胡焕庸线以东的地区,自北向南大致形成了4个密度核,分别是以沈阳、抚顺、辽阳、鞍山等城市为中心的辽中南地区,以石家庄、邢台、洛阳、开封等城市为中心的京津冀南缘及其周边地区,以上海、南京、无锡、合肥等城市为中心的长江三角洲地区,以广州、东莞等城市为中心的珠江三角洲地区。此外,各省会城市及其周边地区也是城镇化水平较高的区域,如成都、西安、乌鲁木齐、哈尔滨等。② 2006-2014年,人口城镇化的宏观格局变化不大。东部沿海4核的密集程度有所减弱,并呈现出向中部的长沙、南昌、武汉等长江中游地区转移的趋势。③ 同期,土地城镇化的宏观格局变化较为显著。2006年,中国土地城镇化水平普遍偏低,尚未形成显著的空间密度差异。2014年土地城镇化水平整体提升,东部沿海几大城市群、中西部省会城市及其周边地区的高密度特征逐渐凸显,并新增闽东南地区、胶东地区、浙中地区等较高密度核心。

2006-2014年中国市域人口与土地城镇化发展的宏观格局逐渐明晰,以长三角、珠三角、京津冀为首的各大城市群和各省会城市的城镇化发展相对优势突出。人口城镇化水平的绝对数值普遍高于土地城镇化水平,且人口向城市集聚的密度重心呈现出逐渐向中部地区西移的趋势。土地城镇化的发展起步较晚,但后发势头强劲,表现为近10年间大部分城市的建设用地迅速扩张且赶超人口城镇化的增速,出现了城镇人口增长整体滞后于城市土地扩张的局面。

3.3 人口与土地城镇化耦合发展的时空特征

3.3.1 人口与土地城镇化耦合的总体态势 2006-2014年,中国人口与土地耦合关系指数为0.61,属于“人地同增失调型”。通过不同类型城市数量占比排序看出,43.27%的城市属于“人地同增失调型”,其余依次为“人减地增失调型”(27.43%)、“人地同增协调型”(12.44%)等。3种失调类型城市占样本总量的比重为73.25%,远高于协调类型城市占比(26.75%)。由此可知,全国层面人口与土地城镇化失调的现象不容乐观。其中,类型II代表的人口与土地同步增长且土地增长快于人口增长的“同增失调”情况最为突出,表明大部分城市仍处于对外蔓延且吸纳人口的快速城镇化阶段,推测伴随的人口与土地城镇化失调现象也将会在未来的一段时间内持续存在甚至有所加剧。为深入分析各类人口与土地城镇化耦合关系的结构特征,按城市性质与城市人口规模(小城市:≤ 50万,中等城市:50万~100万,大城市:100万~500万;特大、超大城市:> 500万)进行初步分类统计(表2):① 按城市性质划分:地、县市的协调类型均以“人增地减协调型”为主,约占城市样本总量的1/4。失调类型中人口与土地双增下的“同增失调”情况最为普遍,远高于其他两种失调类型占比。此外,地级市的人口与土地失调情况较县级市更为突出,表现为各失调类型占比均高于县级市。② 按城市规模划分:中、小城市的协调类型占比高于大城市、特大城市与超大城市。百万人口以上的城市的人口与土地失调情况更为严重,约占该类型样本总量的2/3。随着城市人口规模的增长,协调类型城市数量逐渐减少,而失调类型城市比重不断增加。综合以上分析,城市性质与城市人口规模对人口与土地城镇化耦合关系具有一定影响,其中地级市较县级市的失调状况更为突出,中小城市的“人—地”城镇化耦合关系较人口百万以上的大城市、特大城市更为理想。

Tab. 2

表2

表2人口与土地城镇化耦合关系的分类统计

Tab. 2Classified proportion of demographic-landscape urbanization coupling relationship

| 人口与土地城镇化耦合关系 | 全国(%) | 按城市性质(%) | 按城市人口规模(%) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地级市 | 县级市 | < 50万 | 50万~100万 | 100万~500万 | > 500万 | |||

| 协调类型 | 人增地减协调型 | 6.30 | 27.78 | 27.11 | 33.81 | 27.09 | 23.53 | 22.22 |

| 人地同增协调型 | 12.44 | 7.54 | 16.27 | 15.11 | 13.55 | 9.63 | 0.00 | |

| 人地同减协调型 | 8.01 | 5.56 | 6.93 | 5.76 | 6.37 | 6.42 | 11.11 | |

| 小计 | 26.75 | 40.87 | 50.3 | 54.68 | 47.01 | 39.58 | 33.33 | |

| 失调类型 | 人地同减失调型 | 2.56 | 11.11 | 5.72 | 7.19 | 7.17 | 10.16 | 0.00 |

| 人地同增失调型 | 43.27 | 44.84 | 42.17 | 35.97 | 43.43 | 47.59 | 66.67 | |

| 人减地增失调型 | 27.43 | 3.17 | 1.81 | 2.16 | 2.39 | 2.67 | 0.00 | |

| 小计 | 73.25 | 59.13 | 49.7 | 45.32 | 52.99 | 60.42 | 66.67 | |

新窗口打开

3.3.2 人口与土地城镇化耦合的空间格局 合理调控各类城市人均建设用地面积,是抑制人口与土地城镇化失衡的有效途径之一。《城市建设用地分类与规划建设用地标准(GB50137)》根据城市所在的气候区和规划人口规模等,制定了一套严格的人均建设用地标准。然而,大多数城市人均用地指标已经超过该规定的上限值[31],尚未建立起有力的监管机制。本文参照该标准下不同类别城市建设用地指标设定的临界值,结合已有研究[17, 32]建立了不同规模城市所对应的人均建设用地理想值,分别定义为:小城市≤ 110 m2/人,中等城市≤ 105 m2/人,大城市≤ 100 m2/人,特大、超大城市≤ 95 m2/人。

以2014年636个建制市的城市建设用地面积与城市常住人口(城区人口与暂住人口之和)的比值作为现状人均建设用地值,比较其与理想值之间的差距(现状人均建设用地与理想值的比值,g)。借助KDE空间分析方法绘制实际人均建设用地面积与理想值的差距图(图5)。分析可知,58.04%城市的人均建设用地与理想值的差距为1~5倍,29.94%的城市g值介于5~10倍,11.25%的城市g值介于10~20倍,其余1.77%的城市g值大于20倍。KED空间分析显示,g值≥ 1的城市集中分布在以长三角、珠三角和山东半岛为主的东部沿海地区,内蒙古东北部形成了以额尔古纳、根河、扎兰屯等市为核心的高密度集聚。整体而言,中国人均建设用地面积超标的现象较为普遍,在636个建制市中,近42%城市的现状人均用地值是理想值的5倍以上。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52014年中国城市现状人均建设用地面积与理想值的比值(a)及其K密度分布(b)

-->Fig. 5The ratio of per capita development land area to the ideal per capita area (a) and its Kernel Density distribution diagram (b) of cities in China in 2014

-->

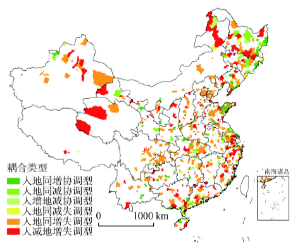

从636个建制市的人口与土地城镇化耦合关系指数测算与比较可以看出(图6),协调类型城市分布较为分散,空间特征不显著,且“人地同增协调型”>“人地同减协调型”>“人增地减协调型”。其中,“人地同增协调型”表现为城镇人口与建设用地的双增长,且城市建设用地扩张的速度缓于人口集聚的程度,此时“人—地”关系处于较为和谐的状态。这类城市表现为以东北林区的伊春、牡丹江,胶东地区的威海,长江中游地区的湘潭、岳阳,及石家庄、海口、拉萨等个别省会城市为代表。“人地同减协调型”城镇人口与建设用地均减少,且城市建设用地减少的速度缓于人口分散的速度。这时,城市规模的扩张得到一定控制,而土地城镇化的减缓较人口城镇化相对滞后,“人—地”关系达到初步的和谐。这类城市的代表有东部沿海的滨州、盐城、泉州,西南地区的曲靖、宜宾、永州、防城港,黄土高原地区的武威、平凉、渭南等。“人增地减协调型”表现为城镇的人口增长与城市建设用地的减少,实现了较为理想的“人—地”关系和谐。目前这类城市数量较少,仅黄淮海地区的驻马店、徐州、合肥,长江中游地区的十堰、长沙,及广州中山,河北承德、新疆塔城等十余个城市。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图62006-2014年中国人口与土地城镇化耦合类型空间分布

-->Fig. 6Spatial distribution of demographic-landscape urbanization coupling types in China from 2006 to 2014

-->

失调类型城市的空间分布相对集中,城市数量由高至低依次是“人地同增失调型”>“人减地增失调型”>“人地同减失调型”。其中,“人地同增失调型”几乎遍及所有省份,表现为城镇人口与城市建设用地双增长,但城市建设用地扩张的速度是城镇人口增速的1~2.67倍,“人—地”关系处于较不和谐的状态。这类城市尤以广东东莞、高州,宁夏银川,山西原平,新疆乌鲁木齐等市最为显著。“人地同减失调型”城市数量极少,仅占城市总量的2.8%,因而,其“人—地”失调现象并不显著。“人减地增失调型”表现为城镇人口减少而城市建设用地反增的“人—地”关系极不协调状态。该类型在地理空间上形成了较为显著的空间集聚,分别是以大庆、吉林、通辽等为代表的东北地区辽中南以北片区,以保定、衡水、邯郸等为代表的京津冀南缘片区,以郑州、商丘、临沂等为代表的黄淮海片区,以福州、南平、丽水、台州等为代表的东南沿海片区,以湛江、肇庆、柳州、桂林等为代表的珠三角北部片区等。该类型的空间分布主要处于几大城市群的外围,表现出“人—地”失调程度较城市群中心地区更为凸显的特征,尤以珠三角与京津冀城市群最为典型。

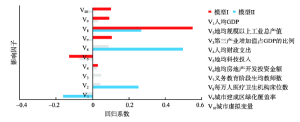

4 人口与土地城镇化耦合态势的驱动机制分析

基于多元回归分析模型,分别以人口城镇化、土地城镇化水平为因变量,设置10个解释变量(V1~V10)对人口与土地城镇化耦合态势的驱动因素进行拟合分析(表3)。模型I、II的拟合优度分别为60.5%和56.5%,整体均达到显著水平。经检验,变量的标准化残差图(Standardized Residual Plots)均符合正态分布,共线性统计量中容忍度(Tolerance)均大于0.1,方差膨胀因子(VIF)均小于5,表明解释变量之间不存在显著多重共线性,模型设定合理。经比较,模型I的拟合结果略优于模型II(图7),共6个变量通过了5%的显著性检验,分别是人均财政支出、地均科技投入、义务教育阶段生均教师数、每万人医疗卫生机构床位数、城市建成区绿化覆盖率、城市区位。模型II中4个变量通过了显著性检验,分别是人均GDP、地均规模以上工业总产值、地均房地产开发投资金额、每万人医疗卫生机构床位数。Tab. 3

表3

表3人口与土地城镇化耦合发展及其驱动力相关分析拟合结果

Tab. 3Fitting results of correlation analysis of demographic-landscape urbanization coupling development and its driving forces

| 模型I | 模型II | 拟合优度 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 变量 | 系数 | SE | 标准系数 | t | Sig. | 系数 | SE | 标准系数 | t | Sig. | 容差 | VIF |

| 常量 | -0.012 | 0.026 | -0.471 | 0.638 | -0.008 | .028 | -0.272 | 0.786 | ||||

| V1 | -0.043 | 0.037 | -0.044 | -1.140 | 0.255 | -0.161 | 0.040 | -0.163 | -4.058 | 0.000 | 0.476 | 2.099 |

| V2 | 0.043 | 0.044 | 0.041 | 0.962 | 0.337 | 0.251 | 0.047 | 0.238 | 5.374 | 0.000 | 0.390 | 2.564 |

| V3 | 0.046 | 0.032 | 0.045 | 1.428 | 0.154 | 0.004 | 0.034 | 0.004 | 0.119 | 0.905 | 0.704 | 1.421 |

| V4 | 0.0284 | 0.045 | 0.262 | 6.321 | 0.000 | 0.024 | 0.048 | 0.022 | 0.498 | 0.618 | 0.406 | 2.465 |

| V5 | -0.129 | 0.058 | -0.103 | -2.233 | 0.026 | -0.072 | 0.061 | -0.057 | -1.185 | 0.236 | 0.329 | 3.037 |

| V6 | 0.088 | 0.048 | 0.090 | 1.835 | 0.067 | 0.497 | 0.051 | 0.501 | 9.759 | 0.000 | 0.290 | 3.443 |

| V7 | 0.105 | 0.027 | 0.107 | 3.823 | 0.000 | -0.048 | 0.029 | -0.049 | -1.652 | 0.099 | 0.882 | 1.133 |

| V8 | 0.550 | 0.033 | 0.551 | 16.766 | 0.000 | 0.268 | 0.035 | 0.267 | 7.734 | 0.000 | 0.643 | 1.554 |

| V9 | 0.090 | 0.029 | 0.088 | 3.167 | 0.002 | 0.033 | 0.030 | 0.032 | 1.091 | 0.276 | 0.904 | 1.106 |

| V10 | 0.101 | 0.033 | 0.101 | 3.082 | 0.002 | -0.046 | 0.035 | -0.046 | -1.334 | 0.183 | 0.647 | 1.545 |

| R2 | 0.605 | 0.565 | ||||||||||

| 调整R2 | 0.598 | 0.558 | ||||||||||

| F | 86.927 | 73.872 | ||||||||||

| Sig. | 0.000 | 0.000 | ||||||||||

| DW | 1.399 | 1.908 | ||||||||||

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7人口与土地城镇化耦合发展的显著驱动因子(sig. ≤ 0.05)

-->Fig.7Significant driving factors of demographic-landscape urbanization coupling development

-->

(1)地区经济发展水平并非人口与土地城镇化耦合关系失调的决定性力量。换言之,城市经济发展水平愈高,并不意味其人口与土地城镇化耦合发展的协调性越好。Becker等[33]、Bai等[34]的研究发现,经济发展水平及其变化的速率同城市人口增长之间无显著的关系。多元回归模型的拟合结果也印证了这一观点。在经济发展水平解释变量中,模型I估计“人均GDP、地均规模以上工业总产值、第三产业增加值占GDP的比重”对人口城镇化水平的影响均不显著。仅模型II的“人均GDP、地均规模以上工业总产值”2项拟合结果较为显著。因而,地区经济发展水平与土地城镇化的相关性显然优于人口城镇化(相关性分析表明,在0.01置信水平上,地区GDP增长对城市建设扩张的解释力为0.77,高于对城镇人口增长的解释力0.51)。

(2)政府决策行为中的地区倾向,可导致人口与土地城镇化发展失衡。城市规划牵涉到多方利益博弈,其间上级政府部门在项目资金、用地指标使用中往往占据优势。有限的资源经过了层层拦截,致使基层政府只能另寻投融资平台、小产权房、农地出租等政策“擦边球”获取用地指标,这种城市间、城乡间有失公平的资源分配形式加剧了城市的无序扩张、城乡发展不平衡和乡村衰退的问题[35,36]。多元回归模型拟合的结果显示,“人均财政支出、地均科技投入、义务教务阶段生均教师数、每万人医疗卫生机构床位数”对于人口城镇化水平的影响均显著,“地均房地产开发投资金额、每万人医疗卫生机构床位数”对土地城镇化水平的影响显著。由此推测,资金、技术与教育、医疗资源的投入对地区人口与土地城镇化的耦合发展影响较大。此外,各地推动城镇化的路径单一,通过建设城市远郊的新城区、产业园区间接带动周边城镇的“蛙跳—填充”式开发模式很大程度上推动了土地城镇化。

(3)地理区位条件和地区内部差距是制约人口与土地城镇化宏观格局的主要因素之一。地理区位条件制约城市扩张的方向、规模与强度[37],中国陆地地貌三大阶梯中,东部平原和丘陵区地势起伏相对和缓,所属的第三级阶梯既是城市分布最稠密的地区,也是城市用地扩张速度最快的区域,分布着包括北京、天津、上海、广州、厦门等大部分“人—地”关系失衡的直辖市、省会城市与经济特区等。回归结果表明,城市区位条件较优的地区,人口、土地城镇化水平较高,与前文预设基本符合。此外,本文分析发现“人减地增失调型”数量仅次于“人地同增失调型”,且失调程度更甚,二者的空间分布与传统的“中心—外围”结构相互背驰,表现为几大城市群外围地区失调程度较城市群中心地区更为严重。主要是由于城市群中心地区土地市场相对饱和而仍然具有较强的人口吸引力,城市群外围地区地价相对低廉易借助“土地城镇”盲目扩张。因而,城镇化的宏观格局在一定程度上仍然受制于地理区位条件与地区内部差距。

5 结论与讨论

(1)2006-2014年中国人口与土地城镇化耦合发展的程度不高,城镇人口增长速率滞后于建设用地扩张速率。KDE分析发现,人口城镇化和土地城镇化率高的城市主要分布在胡焕庸线以东,长三角、珠三角、京津冀等城市群和省会城市的相对优势突出,人口向城市集聚的密度重心呈现出逐渐西移的趋势。虽然土地城镇化起步较晚,但其后发势头强劲,表现为城市建设用地迅速扩张且赶超人口城镇化增速,城镇化发展模式由“土地滞后型”转向“人口滞后型”。(2)人口与城镇化耦合类型占比由高至低依次为“人地同增失调型”>“人减地增失调型”>“人地同增协调型”>“人地同减协调型”>“人增地减协调型”>“人地同减失调型”。其中,“同增失调”情况最为突出,占样本总量的43.27%,表明大部分城市仍处于对外蔓延且吸纳人口的快速城镇化阶段,伴随的人口与土地城镇化失调现象也将会在未来的一段时间内持续存在甚至有所加剧。协调类型城市占26.75%,且空间特征不显著。失调类型城市占73.25%,其空间分布相对集中。其中,“人减地增失调型”数量仅次于“人地同增失调型”,且失调程度更甚。二者的空间分布与传统“中心—外围”结构相互背驰,表现为几大城市群外围地区失调程度较城市群中心区更为严重的空间特征。

(3)经济发展水平、城市性质、人口规模、政府决策行为、地理区位条件和地区内部差距,是人口与土地城镇化耦合态势地区差异的主要驱动因素。不同要素的作用机理和效应存在明显差异,经济发展水平并非人口与土地城镇化失调的决定性力量,主要表现为相关性不显著、空间格局不相匹配的特征。城市性质与人口规模对人口与土地城镇化耦合发展具有重要影响,县级市的人口与土地城镇化耦合状态普遍优于地级市,中小城市的人口与土地城镇化耦合程度较百万人口以上城市更为理想。还有,地理区位条件和地区内部差异也是制约人口与土地城镇化宏观格局及其耦合发展态势的主要因素。

(4)当前,中国城市建设用地面积同城市常住人口增减变化的协同不足、现有人均建设用地面积普遍超标、城市规模越大失调程度越高等问题突出。为了促进人口与土地城镇化的协调发展、实现快速城镇化过程中“人—地”关系的协同互促,亟需控制城市规模的盲目扩张,逐步缩小人口城镇化和土地城镇化的差距。未来城镇发展应严格把守城市规划建设“七线”,深度挖掘城市现有建设用地的潜力,加快推进城市低效用地再开发和城镇存量空间高效利用;将城市边界与常住人口、新增农业转移进城落户人口相挂钩。进一步依据城市所在区域功能定位,以及区域资源环境承载力状态等,研究制定差别化的城市人均建设用地面积标准。同时,为了避免因城市间盲目竞争导致的土地城镇化过度超前,亟需加强各级政府部门之间的协调联动,重视推进跨行政区的城镇区域综合开发,逐步实现城市精明增长和城乡融合发展。

The authors have declared that no competing interests exist.