, 高晓雨

, 高晓雨

Spatial-temporal distribution of cropland in China based on geomorphologic regionalization during 1990-2015

CHENGWeiming , GAOXiaoyu

, GAOXiaoyu

通讯作者:

收稿日期:2017-10-18

修回日期:2018-07-3

网络出版日期:2018-09-25

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (8195KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

土地利用覆被变化(land use and land cover changes, LUCC)是环境变化的基本组成部分,对于维持生态系统的结构和生产力具有重要意义[1]。土地覆被的变化影响着陆地表层物质循环和生命过程,如水循环、温室气体排放、资源可持续利用和生物多样性等,这些变化需要进一步分析时间和空间尺度的影响及效应[2,3,4]。同时,土地利用覆被变化也受全球经济、国家政策、气候变化等多种因素影响[5]。从1995年开始,国际地圈生物圈计划(IGBP)和全球变化人文因素计划(IHDP)制定并开始实行土地利用/土地覆盖变化科学研究计划,将其作为全球变化研究的核心内容。2005年启动的全球土地计划(Global Land Project, GLP),不仅强调了人类—环境耦合系统的集成与模拟,还强调了不同管理模式和政策对土地覆被的影响[5,6]。土地利用覆被变化的动态监测与研究逐渐成为了全球气候和环境变化研究关注的重要内容。农业是人类最广泛的土地利用活动之一,覆盖了全球地表面积1/3的范围[7,8],在调节气候变化和确保粮食安全方面发挥着至关重要的作用[9]。中国是农业大国,用不足7%的世界耕地面积供养着世界20%的人口[10]。中国农业发展不仅面临着资源短缺、环境破坏、人口众多的问题,还要受到农业生产条件、生产力水平的制约[11]。近年来,农村土地利用研究的方向也由单一的数量质量评价逐渐向区域生态系统健康[12,13]、空心村综合整治[14,15]等方面转移。从20世纪90年代开始,中国城市化进入全面推进阶段,经济发达地区的大量耕地被严重占用,耕地数量迅速减少。2013年中央农村工作会议明确坚守18亿亩耕地红线,将粮食安全作为底线,国家还出台“退耕还林还草”、“耕地总量占补平衡”等一系列耕地保护政策,但仍然存在耕地“占优补劣”现象,耕地质量和产能有所降低[16]。因此,耕地的时空变化研究已经成为土地利用覆被研究的重要内容,国内外许多****利用Landsat TM/ETM+、CBERS等遥感数据对不同尺度和区域的耕地变化进行了监测与分析[1, 7, 16-19]。

土地利用的形式能够改变地表外营力的作用方式和力度大小,对地貌的形成、发展和演化有一定的影响;同时,地形地貌作为生态环境最基本的组成要素之一,又通过分配地表水分和热量制约着土地利用的形式和成效[20,21,22,23]。耕地是土地利用变化最为敏感的利用类型之一[24],地貌因子成为影响耕地变化的关键因素。海拔高度和坡度影响温度、降雨等气候因子,同时地表起伏也制约耕地的开发难度,因而地形地貌决定着耕地资源的分布,对耕地质量具有非常重要的决定意义[24,25,26]。田蜜等选取重庆市典型地貌类型为研究对象,指出地形地貌可以通过改变土地利用现状和净耕地系数影响新增耕地潜力,深丘、中低山地区新增耕地潜力明显高于浅丘区[27]。程维明等基于水资源分区和地貌特征,研究新疆耕地资源的变化特征,表明不同地貌成因类型区的耕地资源分布存在显著差异[25]。付金霞等以陕西省澄城县为研究对象,分析黄土地貌对耕地地力的影响,结果表明优质耕地主要分布在地势平坦、肥力较高的黄土塬面上[28]。

目前,国内涉及地形地貌对耕地变化的研究多集中在市县和流域尺度,关于省级和国家级的研究相对较少;很多文献仅以研究区内独特的地貌特征为依托[27,28,29],地形地貌相对单一,很难深入研究地形地貌对耕地变化的影响。地形地貌对耕地的分布及质量影响重大,同一地貌类型区的气候条件大致相同,以地貌一级分区的视角研究中国耕地变化特征有重要意义。本文以中国耕地为研究对象,按照地形地貌条件将中国耕地划分为六个研究区,依据遥感解译的全国土地利用图,量化和描述1990-2015年中国耕地的时空变化,为未来城市景观规划和生态系统管理保护提供基础信息。同时,耕地与其他土地利用类型的时空转换信息也能够为耕地资源可持续利用与管理,应对自然灾害、疾病、粮食安全问题等提供借鉴。

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

耕地数据来源于中国科学院资源环境数据中心的全国土地利用数据库,包含1990年、1995年、2000年、2005年、2010年、2015年6期数据。该数据库得到国家科技支撑计划、中国科学院知识创新工程重要方向项目等的支持,覆盖全国陆地区域多时相1∶10万比例尺土地利用现状[30,31,32]。该数据集以Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,通过土地利用变化遥感信息人工交互快速提取的方法完成。土地利用类型包括耕地、林地、草地、水域、建设用地和未利用地,即6个一级类型。通过野外调查资料与外业实地记录,土地利用的一级类型综合评价精度达到94.3%以上,满足1∶10万比例尺用户制图精度[31]。为了研究方便,将土地利用数据栅格化,分辨率为100 m。本文从6期土地利用数据提取耕地数据并对1990-2015年耕地空间格局的变化进行分析。地貌区划数据来源于中国科学院资源与环境信息系统国家重点实验室,基于基本地貌类型的区域分异及成因,全国共划分为6个一级地貌区和36个二级地貌区[33,34],并对地貌区的名称进行补充和修改。这6个一级地貌区分别是东部平原低山丘陵区(I)、东南低山丘陵平原区(II)、华北—内蒙东中山高原区(III)、西北高中山盆地高原区(IV)、西南中低山高原盆地区(V)和青藏高原高山极高山盆地谷地区(VI)。

I区和II区分别位于中国第三级地势阶梯北部和南部。I区包括三江平原、松嫩平原、辽河平原和华北华东平原,完达山低山丘陵、长白山中低山丘陵、小兴安岭低山丘陵等。II区包括长江中游低山丘陵平原、华南低山丘陵平原、浙闽中低山丘陵谷地等。III区、IV区和V区位于中国第二级地势阶梯上。III区的典型山地有大兴安岭中低山、山西中低山,典型平原有内蒙古东北部高平原、河套平原和黄土高原等。IV区典型的盆地有准噶尔盆地和塔里木盆地,还包括蒙甘新高原丘陵平原等地区。V区包括鄂黔滇大巴山中低山、川西南滇中高原和四川盆地等地区。VI区主要位于第一级地势阶梯,包括西藏、青海和四川的大部分区域,冰川冰缘地貌显著,平均海拔超过了4000 m。

2.2 研究方法

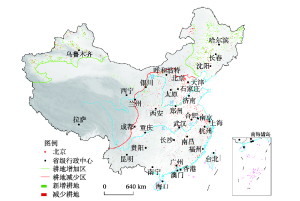

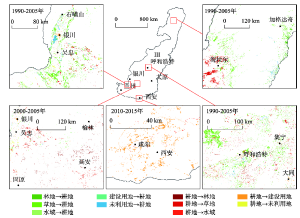

利用GIS从1990年、1995年、2000年、2005年、2010年和2015年6期全国土地利用数据集中提取每期耕地数据;再与全国地貌分区数据进行叠加分析,进而获取不同地貌分区下1990-1995年、1995-2000年、2000-2005年、2005-2010年和2010-2015年5个变化时期耕地的面积数量和空间分布特征(图1);根据耕地利用变化类型图的属性数据表计算不同时期的耕地和其他土地类型空间转换特征。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1中国不同时期耕地分布

注:地貌分区改自文献[

-->Fig. 1The distribution of cropland of China in different years

-->

2.2.1耕地动态度 动态度可以反映土地利用变化速率的区域差异,刘纪远等提出的综合土地利用动态度指数模型,能够表示某一地区某一时期内综合的土地利用方式变化特 征[30,31,32]。本文采用该模型对1990-2015年耕地利用动态度计算和分析,公式如下:

式中:S为区域耕地利用动态度;

2.2.2新增耕地重心模型 重心是研究要素在区域发展过程中空间位置变化的重要工具[35],耕地变化的重心位置由耕地变化的空间状态决定[36]。1995-2015年新增耕地重心坐标计算如下:

式中:XT+1、YT+1表示某时段结束年份耕地的重心坐标,Mi表示该时段第i个地貌分区新增的耕地面积(即其他土地利用类型转换为耕地的面积)占起始年份耕地面积的百分比,Xi, T、Yi, T表示该时段第i个地貌分区起始年份耕地的重心坐标,n表示地貌分区个数。

而1990年作为本次研究的起始年份,上述变化时段的新增耕地重心公式并不适用于1990年,所以1990年耕地重心的计算公式如下:

式中:

3 研究结果

3.1 全国耕地的时空变化

结果表明,1990-2015年中国耕地整体面积变化波动不大,耕地面积从1990年的17715万hm2增加到2015年的17851万hm2,平均每年增加5.44万hm2,每年增幅只有0.03%。由图2可知,耕地主要分布在中部和东部第二、三级阶梯上。以2000年为研究界限,1990-2000年间,耕地面积增加280万hm2;2000-2015年间,耕地面积减少144万 hm2。新增的耕地主要集中在西北和东北地区,多为林地和草地被开发成耕地。东部沿海地区流失了大量耕地,由于城市化进程的加快,大量耕地被建设用地占用。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图21990-2015年中国新增与流失耕地分布

-->Fig. 2The distribution of reclaimed and lost cropland in China from 1990 to 2015

-->

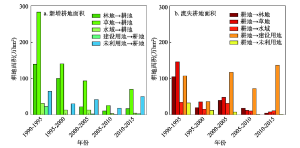

全国不同时期新增耕地的主要来源为草地、林地和未利用地(图3)。1990-2000年新增的耕地主要来自于草地和林地,而2000-2015年新增的耕地主要来自于草地和未利用地。1990-2015年由建设用地转为耕地的面积与其他类型转为耕地的面积比起来非常少。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图31990-2015年中国耕地土地利用类型变化

-->Fig. 3The change of reclaimed and lost cropland in China from 1990 to 2015

-->

全国不同时期流失耕地的主要去向为建设用地、草地和林地。2000-2015年之间,耕地飞速转向建设用地,尤其是在2010-2015年,流失的耕地中有84%的耕地都转为建设用地。这是由于中国近年来经济突飞猛进,城镇化建设也随之加快,新增的建设用地大量地占用了优质耕地,优质耕地严重流失。

从地貌形态类型上看,新增耕地和流失耕地均主要集中在地势低缓的平原地区(58.6%和60.9%),其次为台地和丘陵(图4)。随着起伏度的增大,耕地面积逐渐减少。平原、丘陵和台地起伏度小(< 200 m),成为耕地开发和占用首选的地貌类型;而山地起伏度大,耕地利用难度较大,耕地开发避开山地,而且山地上已有的少量耕地也逐渐被弃耕,所以山地类型上的耕地变化较小,尤其是极大起伏山地上没有耕地分布。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图41990-2015年中国耕地地貌类型变化

-->Fig. 4The geomorphologic types change of cropland in China from 1990 to 2015

-->

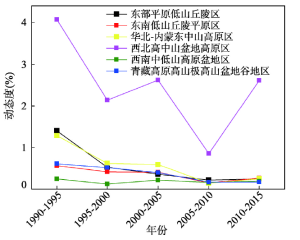

3.2 地貌区动态度变化

1990-2015年中国地貌区耕地动态度如表1所示,变化幅度为新增耕地面积与流失耕地面积绝对值的总和。除了西北高中山盆地高原区(Ⅳ)外,其他地貌分区各时期的耕地面积变化不大,动态度大多在1%以下(图5)。Tab. 1

表1

表11990-2015年中国不同地貌区耕地动态度

Tab. 1The dynamic degree of cropland in different geomorphologic regions of China from 1990 to 2015

| Ⅰ区 | Ⅱ区 | Ⅲ区 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 变化幅度(hm2) | 动态度(%) | 变化幅度(hm2) | 动态度(%) | 变化幅度(hm2) | 动态度(%) | |||

| 1990-1995年 | 5125436 | 1.40 | 940063 | 0.56 | 1733440 | 1.29 | ||

| 1995-2000年 | 1981791 | 0.53 | 692366 | 0.42 | 840587 | 0.62 | ||

| 2000-2005年 | 1345601 | 0.36 | 671039 | 0.40 | 815059 | 0.59 | ||

| 2005-2010年 | 797084 | 0.21 | 246073 | 0.15 | 196102 | 0.14 | ||

| 2010-2015年 | 914676 | 0.24 | 427295 | 0.26 | 325892 | 0.24 | ||

| Ⅳ区 | Ⅴ区 | Ⅵ区 | ||||||

| 变化幅度(hm2) | 动态度(%) | 变化幅度(hm2) | 动态度(%) | 变化幅度(hm2) | 动态度(%) | |||

| 1990-1995年 | 1380978 | 4.06 | 423537 | 0.25 | 64006 | 0.61 | ||

| 1995-2000年 | 720985 | 2.15 | 215656 | 0.13 | 54301 | 0.51 | ||

| 2000-2005年 | 930895 | 2.62 | 373304 | 0.22 | 41949 | 0.39 | ||

| 2005-2010年 | 335846 | 0.85 | 276716 | 0.16 | 18363 | 0.17 | ||

| 2010-2015年 | 1065573 | 2.61 | 324831 | 0.19 | 17915 | 0.17 | ||

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图51990-2015年中国不同地貌区的耕地动态度变化

-->Fig. 5The change of cropland dynamic degree in different geomorphologic regions of China from 1990 to 2015

-->

Ⅳ区1995-2015年耕地面积一直在增加,平均每年增加8.9万hm2,1990-1995年、2000-2005年和2010-2015年的动态度分别达到了4.06%、2.62%和2.61%,动态度远高于其他地貌区而且波动较大,主要原因为棉花等经济作物生产规模的扩大、西部农业科技的进步和农业政策的实施等,新增的耕地多来自对新疆塔里木盆地、伊犁河谷地区和准噶尔盆地草地的开垦。

Ⅰ区和Ⅲ区耕地面积呈现出先增加(1990-2000年)后减少(2000-2015年)的趋势,Ⅰ区平均每年增加耕地5.4万hm2,而Ⅲ区平均每年减少0.15万 hm2。Ⅱ区和Ⅴ区耕地面积1990-2015年呈现出减少的趋势,平均每年耕地分别减少5.9万hm2和2.8万hm2。而Ⅵ区由于其地势高、海拔高,耕地面积少,该区冰川常年覆盖,环境对土地的影响很小,所以该区耕地面积25年间基本保持不变。

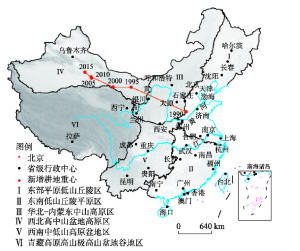

1990-2015年中国新增耕地的重心由东部移向西北部,1995-2015年新增耕地重心全部落在了Ⅳ区内,且继续向西北方向移动(图6)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图61990-2015年中国新增耕地重心转移

-->Fig. 6The curve of reclaimed cropland barycenter in China from 1990 to 2015

-->

3.3 地貌区耕地的时空变化

在中国地貌分区中,Ⅰ区由于其地势低、水热条件良好,拥有大量的优质耕地,其耕地面积最多,平均耕地面积为7485.6万hm2,是Ⅱ区、Ⅲ区和Ⅴ区耕地面积的2~3倍。而Ⅳ区和Ⅵ区地势复杂,水热条件较差,耕地面积较少,分别只有Ⅰ区耕地面积的10%和3%。耕地的空间分布主要受环境因素的影响,不同地理环境下耕地变化的剧烈程度也不同。不同地貌区耕地时空变化特征如表2所示。Tab. 2

表2

表21990-2015年中国不同地貌分区耕地时空变化特征

Tab. 2Temporal and spatial changes of cropland in different geomorphologic regions of China from 1990 to 2015

| 编码 | 地貌区名称 | 年耕地变化(万hm2) | 新增耕地特征 | 流失耕地特征 |

|---|---|---|---|---|

| Ⅰ | 东部平原低山丘陵区 | +5.40 | 以林地、草地和未利用地为主,集中在东北松嫩平原、辽河平原和三江平原。 | 以流向建设用地为主,比例逐渐增加,主要发生在东北省会城市周边地区和东部沿海平原地区(长三角明显)。 |

| Ⅱ | 东南低山丘陵平原区 | -5.92 | 集中在1990-2000年,以林地、水域为主,广西南部林地开垦较多,鄱阳湖、洞庭湖围湖造田现象比较严重。 | 远大于新增耕地面积,主要流向林地(浙闽中低山丘陵谷地区的荒坡草地植树造林)和建设用地(珠三角和东南沿海区)。 |

| Ⅲ | 华北—内蒙东中山高原区 | -0.15 | 集中在1990-2005年,以草地开垦为主,内蒙古东北部高平原地区、河套平原和黄土高原西部明显。 | 1990-1995年流失最为严重,主要去向为草地,中部河套平原及黄河拐弯地区退耕还林还草效果明显。 |

| Ⅳ | 西北高中山盆地高原区 | +8.93 | 草地为主,分布于塔里木盆地北部(阿克苏、库尔勒地区)、准噶尔盆地和伊犁河谷平原等水土资源良好的绿洲区。 | 1990-1995年流失最为严重,流向草地,主要发生在耕地的边缘和城市周边地区,大部分耕地遭到撂荒。 |

| Ⅴ | 西南中低山高原盆地区 | -2.83 | 集中在1990-2000年,以林草地为主,滇西南中高山、鄂黔滇中低山谷地区森林及灌木等改造为耕地 | 主要流向建设用地,各时期由耕地转向建设用地的面积逐渐增加。 |

| Ⅵ | 青藏高原高山极高山盆地谷地区 | +0.06 | 几乎无变化。 | 几乎无变化。 |

新窗口打开

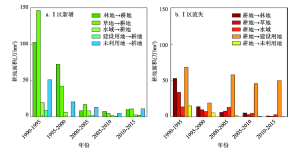

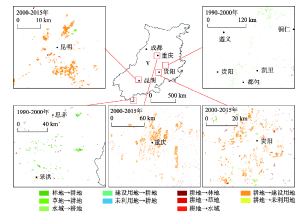

3.3.1东部平原低山丘陵区 从图7和图8可知,该区1990-2015年共增加耕地面积135万hm2,平均每年增加5.4万hm2。1990-2000年耕地增加速度显著高于2000-2015年。1990-1995年新增加的耕地最多,面积为328.8万hm2,是1995-2015年4个变化时期新增耕地面积的2~16倍。不同时期新增耕地主要来源为林地、草地和未利用地。新增耕地主要发生在东北松嫩平原、辽河平原和三江平原,东北其他地区也有少量分布,而东部沿海地区几乎没有新增耕地。1990-1995年,新增耕地主要发生在辽河平原,草地被开垦为耕地;1995-2000年新增耕地主要发生在嫩江平原,林地被开垦为耕地。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图71990-2015年中国I区耕地新增与流失变化

-->Fig. 7The change of reclaimd and lost cropland in Region I of China from 1990 to 2015

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图81990-2015年中国I区耕地空间变化

-->Fig. 8The spatial change of cropland in Region I of China from 1990 to 2015

-->

该区流失耕地主要发生在东北省会城市周边地区和东部沿海平原地区,主要去向为建设用地,建设用地占用耕地的比例大幅度增加,从1990-1995年的37%增加到2010-2015年的91%。随着经济发展,东北地区和东部沿海地区城镇化发展迅速。城市规模不断扩大,其配套交通网络不断扩增,东北地区省会城市、京津冀及东部沿海地区(尤其是长江三角洲地区)大中型城市周边建设用地占用耕地现象越来越严重。由于东部地区耕地平坦开阔、易开发,很多土壤肥沃、生产力较高的优质耕地成为城市扩张的首选,大量优质耕地流失为建设用地。而补充的耕地多为林草地和未利用地,以次充好的现象十分严重,东部平原低山丘陵区的耕地质量严重下降。

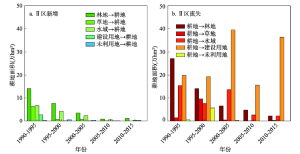

3.3.2东南低山丘陵平原区 1990-2015年,该区耕地面积一直在减少,由3351万hm2减少到了3203万hm2,平均每年减少5.9万hm2(图9)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图91990-2015年中国II区耕地新增与流失变化

-->Fig. 9The change of reclaimd and lost cropland in Region II of China from 1990 to 2015

-->

新增的少量耕地主要发生在1990-2005年(图10)。1990-1995年间新增耕地主要以林地、水域和草地为主,林地(47.4%)是其最大的贡献者,林地开垦区主要分布在广西南部地区。1995-2005年主要以林地和水域为主,1995-2000年间水域被开发成的耕地主要发生在洞庭湖区,而2000-2005年主要发生在鄱阳湖区,这两个时期围湖造田现象相对严重。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图101990-2015年中国II区耕地空间变化

-->Fig. 10The spatial change of cropland in Region II of China from 1990 to 2015

-->

该区1990-2000年流失的耕地主要流向了林地和建设用地,增加的林地主要分布在浙闽中低山丘陵谷地地区,该时期荒坡草地植树造林最为显著。2000-2015年耕地主要流向建设用地,2000-2005年和2010-2015年流向建设用地的耕地面积最多,分别是39.5万hm2和36.4万hm2。2000-2010年增加的建设用地主要集中在珠江三角洲和东南沿海地区,2010-2015年东南地区均有分布,该时期城镇化建设范围扩大,增加的建设用地大多来自优质耕地。

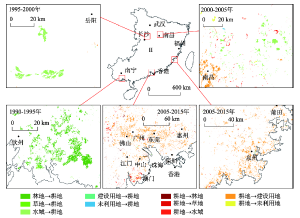

3.3.3华北—内蒙东中山高原区 该区在1990-2015年耕地面积总体上有少量减少,共减少3.8万hm2,平均每年减少0.15万hm2(图11)。新增的耕地主要集中在1990-2005年,2005-2015年耕地增加很少。1990-2005年新增的耕地以草地开垦为主,3个时期草地的贡献率分别为80%、69%和75%,主要发生在内蒙古东北部高平原地区、河套平原和黄土高原西部。新增耕地中来自草地的面积迅速减少(图12)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图111990-2015年中国III区耕地新增与流失变化

-->Fig. 11The change of reclaimd and lost cropland in Region III of China from 1990 to 2015

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图121990-2015年中国III区耕地空间变化

-->Fig. 12The spatial change of cropland in Region III of China from 1990 to 2015

-->

该区年耕地流失主要发生在1990-2005年,1990-1995年耕地流失最为严重,达到了52.7万hm2,流失的主要去向为草地。1990-1995年流失耕地集中在整个河套平原区;1995-2000年河套平原的前套和后套地区有大量耕地转换成林草地;而2000-2005年黄土高原中部地区也大量出现由耕地转换成的草地。

1990-2005年新增耕地和流失耕地都集中在河套平原和黄土高原,一方面说明该时期该区退耕还林还草效果明显,另一方面说明退耕还林还草的同时需要新的耕地进行补充。同时,在2010-2015年有大量耕地被改为建设用地,主要发生在该区陕西中部和甘肃中部地区,该时期城镇化建设加快。

3.3.4 西北高中山盆地高原区 该区1990-2015年耕地的动态变化主要发生在耕地和草地之间,耕地25年间整体增加223万hm2,平均每年增加8.9万hm2,是6个地貌区中耕地面积增加最多的地貌分区(图13)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图131990-2015年中国IV区耕地新增与流失变化

-->Fig. 13The change of reclaimd and lost cropland in Region IV of China from 1990 to 2015

-->

由图14可知,1990-2005年新增的耕地以草地为主,主要分布在塔里木盆地北部(阿克苏、库尔勒地区)、准噶尔盆地和伊犁河谷平原区等水土资源良好的绿洲区。主要原因为中央及新疆地方政府在20世纪90年代为了鼓励开垦耕地,推出了一系列优惠政策,例如粮食生产补贴、农业税减免等,开垦了大量的耕地,尤其是2000-2005年耕地开发的速度和数量达到了顶峰。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图141990-2015年中国IV区耕地空间变化

-->Fig. 14The spatial change of cropland in Region IV of China from 1990 to 2015

-->

该区耕地流失现象在1995-2015年并不严重,只有在1990-1995年耕地流失面积达到73万hm2,其中有67.2%的耕地流向草地,主要发生在耕地的边缘和城市周边地区,喀什耕地流失较其他地区严重,这主要是因为这段时期大部分耕地遭到撂荒。

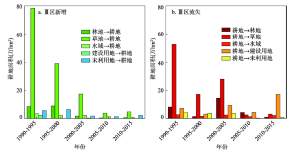

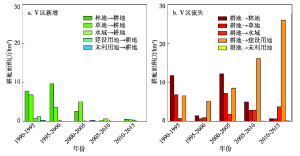

3.3.5 西南中低山高原盆地区 从图15和图16可知,该区1990-2015年耕地总体面积减少71万hm2,平均每年减少耕地2.8万hm2,比东部平原低山丘陵区和西北高中山盆地高原区耕地变化小得多。新增耕地主要发生在1990-2000年间,以林地和草地为主,二者的贡献率都在88.2%以上,主要原因是滇西南中高山地区和鄂黔滇中低山谷地地区森林及灌木等改造为耕地。而2000-2015年新增的耕地面积并不多。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图151990-2015年中国V区耕地新增与流失变化

-->Fig. 15The change of reclaimd and lost cropland in Region V of China from 1990 to 2015

-->

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图161990-2015年中国V区耕地空间变化

-->Fig. 16The spatial change of cropland in Region V of China from 1990 to 2015

-->

而该区流失的耕地主要转向了建设用地,随着城镇化进程的加快,各时期由耕地转向建设用地的面积逐渐增加。2000-2015年占用耕地的建设用地主要集中在省会城市和主要城市。

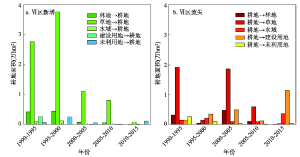

3.3.6 青藏高原高山极高山盆地谷地区 该区1990-2015年耕地面积变化很小,平均每年仅增加0.06万hm2。新增的耕地主要是由草地开垦而来。该区耕地流失的面积也较少,主要去向为草地和建设用地。由于该区地形条件复杂、居住人口较少、经济发展较为落后,该区25年来整体没有变化(图17)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图171990-2015年中国VI区耕地新增与流失变化

-->Fig. 17The change of reclaimd and lost cropland in Region VI of China from 1990 to 2015

-->

4 结论与讨论

耕地是土地利用最为敏感的利用类型之一。由于中国城市化的快速发展,耕地的数量和质量都面临着严峻的挑战。本文通过提取1990-2015年6期耕地数据,利用GIS叠加分析的方法研究中国耕地面积的动态变化和空间格局特征、新增耕地的主要来源和流失耕地的主要去向,取得如下结论:(1)1990-2015年中国耕地面积总体变化不大,耕地主要分布在第二、三级地势阶梯上。空间分布上呈现出“南减北增,新增耕地的重心逐渐向西北移动”的特点,城乡建设飞速发展、建设用地大量占用优质耕地是导致耕地时空变化的关键因素。

(2)东部平原低山丘陵区由于地势低、水源充沛,分布着大量的优质耕地,其耕地面积最多,平均耕地面积为7485.6万hm2。而西北高中山盆地高原区和青藏高原高山极高山盆地谷地区地势复杂,高山、高原、盆地广布,水热条件差,耕地面积少,不到东部平原低山丘陵区耕地面积的10%。

(3)由于耕地的统计单元面积较大,所以地貌区每个时期的耕地动态度并不高。西北高中山盆地区1990-2015年耕地的动态度相比于其他地貌区变化最大,1990-1995年、2000-2005年和2010-2015年的动态度分别达到了4.06%、2.62%和2.61%,平均每年增加耕地面积8.9万hm2,新增的耕地多来自对新疆塔里木盆地、伊犁河谷地区和准噶尔盆地草地的开垦。而其他地貌区耕地动态度大多都在1%以下。

(4)从土地利用类型上看,全国不同时期新增耕地的主要来源为草地、林地和未利用地,1990-2000年新增的耕地最多;全国不同时期流失耕地的主要去向为建设用地、林地和草地,建设用地一直是各时期耕地的主要流失方向,大量优质耕地被占用。从地貌形态类型上看,新增耕地和流失耕地均主要集中在平原地区(58.6%和60.9%),其次为台地和丘陵。地形起伏度越大,耕地面积越少。

(5)东南低山丘陵平原区、西南中低山高原盆地区是耕地流失的主要发生地区,而西北高中山盆地区、东部平原低山丘陵区是新增耕地的主要发生地区。华北—内蒙东中山高原区和青藏高原高山极高山盆地谷地区耕地无明显变化。

然而,本文仅是从地貌分区的角度研究中国耕地1990-2015年的时空变化特征,不同地貌区耕地变化的驱动因素还需要深入探索。耕地是人类赖以生存的基础和保障,耕地保护关系到中国的粮食安全和可持续发展。基于地貌分区的中国耕地资源稳定平衡及风险评价,我们会在今后的工作中进一步研究。

The authors have declared that no competing interests exist.