, 李阳兵

, 李阳兵

Spatio-temporal features of scaling farmland and its corresponding driving mechanism in Three Gorges Reservoir Area

LIANGXinyuan , LIYangbing

, LIYangbing

通讯作者:

收稿日期:2017-09-18

修回日期:2018-05-24

网络出版日期:2018-09-25

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (6350KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

随着人类社会发展,土地利用正经历从史前的森林等自然生态系统向疆土开垦、生计农业、逐步集约化和集约利用阶段转型[1,2],土地利用的集约化是粮食安全、经济发展与生态保护等多重压力作用下人类土地利用的必然选择[3];同时耕地作为人类生存的保障,也将由快速减少、破碎化与质量退化转而趋于稳定甚至恢复性增长、集中连片与多功能化[4]。在农业现代化道路探索过程中,世界各国逐渐认识到农村土地细碎化经营将成为阻碍农业发展的不利因素[5],农业产出效率低下迫使政府施行经济或政治性措施促进农地的规模化经营。农地规模经营的发展有赖于当地的经济发展水平[6],在经济转型背景下农业景观格局将会发生明显变化,如市场化在驱动城市规划带的农业景观动态方面影响较强,而分散化对非城市规划带的农业景观动态作用更明显[7]。“规模农地”即可视为农地规模经营的发展成果,关于规模农地的研究目前主要集中于农地规模的经营类型、适度性及其与劳动力和生产率之间的关系。如汤建尧等[8]分析了农地适度规模经营的类型和实现形式;辛良杰等[9]利用数理模型验证了吉林省农户土地规模与生产率的关系;金生霞 等[10]对农户劳均经营规模和户均经营规模进行了计量分析。

中国的农地规模远小于人均农地最优经营规模,农地规模的集中是提高劳动生产率的重要举措[11]。农地规模经营意愿存在显著的区域与个体差异[12],重庆地区单个农户土地经营的适度规模介于0.33~1.19 hm2之间,对单个农户经营土地适度规模集合进行测度的函数解为0.90 hm2 [13]。相关研究表明,农地的规模是衡量农村社会和经济变化的常用指标,国家或地方的不同耕作制度、政策和立法变化等因素对农地规模的解释不同[14]。农地规模的扩大是避免耕地撂荒和提高农民收入的关键[15],农业价值链中的市场竞争力[16]、农业政策和劳动力数量对于农地的规模和扩张均存在不同程度的影响[17],农业环境措施也会使不同规模的农地变化表现出差异性[18]。总之,规模农地的分布和变化可以指导区域农业的发展方向,区域的异质条件也会导致规模农地的差别演化。但现有研究主要侧重于农地规模经营的作用与影响机理,缺乏典型地区的规模农地时空变化特征分析。

规模农地的崛起正在以不同的方式影响着地区的农业活力、技术变革和商业化发 展[19],中国土地产量的增加也与农地规模的增长关系密切[20]。评估耕地的自然条件和小尺度区域空间资源禀赋,可以克服当前土地规模经营研究与地理空间脱节的缺陷,为区域合理开展适度规模经营和生产空间集约高效利用提供依据[21]。三峡库区腹地作为三峡移民区和生态敏感区[22],以山地丘陵为主,耕作条件苛刻。且三峡大坝蓄水淹没大量土地,为农业和农村经济的发展带来巨大冲击,耕地资源锐减和非农建设用地的增加呈失衡发展态势,促进了库区土地利用类型的转换,加剧了人地矛盾[23],同时为库区土地资源的集约高效利用带来了新的契机。基于此,本文通过定义耕地功能转型典型代表——“规模农地”的相关概念,以三峡库区农业土地利用为例,探讨大坝蓄水后,各种因素影响下,库区规模农地时空变化过程及其驱动机制,以此反映中西部结合带、山区、库区的农村变化和人与环境关系的变化,为山区的农业多功能转型发展方向提供科学依据。

2 研究区概况

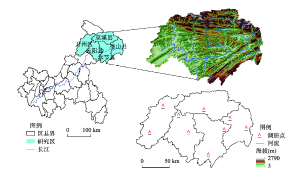

三峡库区腹地位于三峡库区的中心地带,30°29′19″N~31°44′N、107°55′48″E~110°11′E之间,总面积约18729 km2。占据渝东北生态涵养区的大半面积,是长江流域的中西部结合地带和中国西南—西北—华中三大区域的结合部。本文选取的研究区范围包括开州区、巫山、云阳、奉节和巫溪5个区县,各区县经济发展水平有显著差异(图1)。研究区地势走向东北高西南低,地形条件复杂,地貌形态类型多样(主要为五大类:中山、低山、丘陵、谷地和平坝),属于亚热带湿润季风气候,林地覆盖度大,坡耕地开垦严重,生态环境脆弱,是库区水土流失最严重的地区。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1研究区概况及调研地点

-->Fig. 1Location, topography map and the spatial distribution of investigation site of the study area

-->

3 数据来源与研究方法

3.1 规模农地的定义与识别

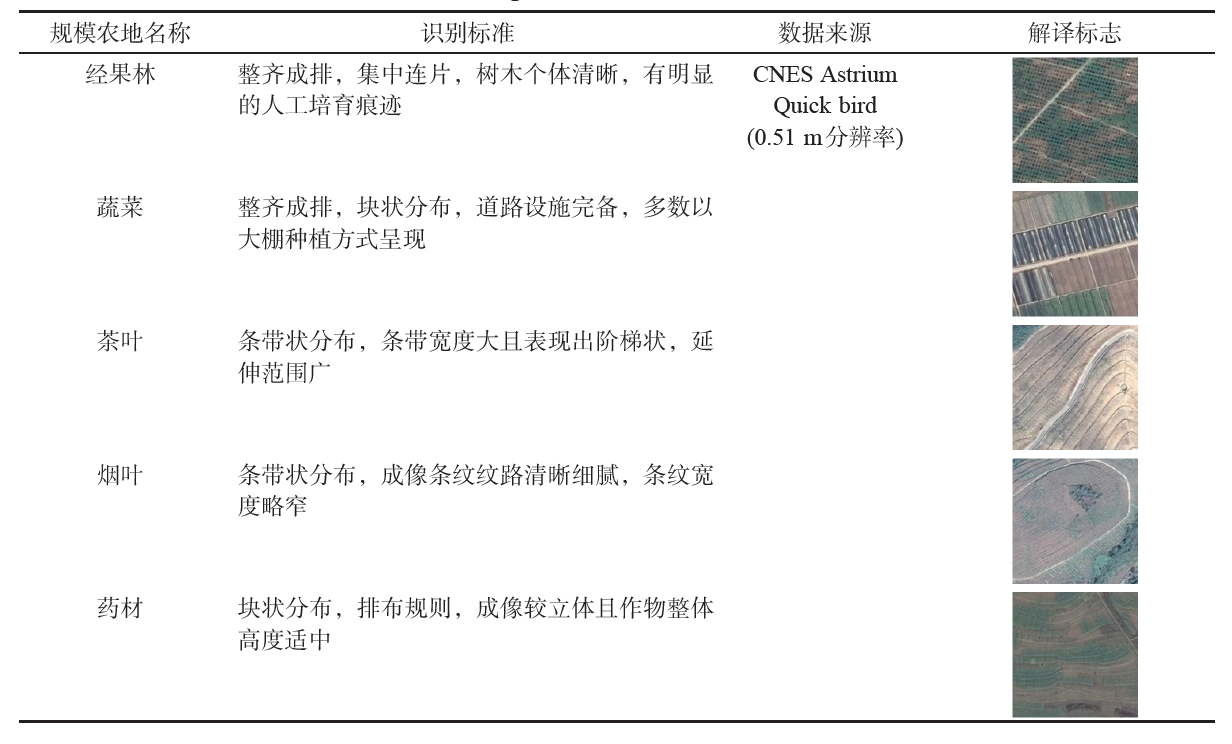

从播种面积和产量来看,粮食作物和以菜瓜果为代表的经济作物是中国农业种植产业的主体[24]。将经济作物适当地整合到农业生态系统中,不仅可以促进生态环境的可持续发展,同时可以利用增加投资组合的方式为农户生计模式的多样化发展做出贡献[25,26]。经济作物在传统粮作农地的生产功能基础上,其经济与生态功能效益对于三峡库区、贫困山区的农民生存方式及农户生计转型意义重大。因此对库区非粮作物“规模农地”的研究很有必要。在土地利用转型背景条件下,农民为满足自身经济需求,改变种植方向的同时对农用地进行整理,使其集中连片并形成规模[27],即传统农地向规模农地转变。为了使耕地功能转型的结果空间可视化,参考国外****对“农业系统转型”概念的定性表述[28],并综合多方面考虑,将规模农地从外部性与内部性两个方面进行定义。外部性即道路系统完善、基础设施完备,种植作物一般以经济效用较高的非粮作物为主,且布局排列整齐,有明显的人工规划痕迹;内部性则表现为经济利润差异化因素驱动下的集约式农用地,但不同于常规的节约集约土地利用方式,主要以农户(或企业)的经济行为和生态建设政策驱使,促使传统农业用地转型为满足现代农业建设要求的多功能“经济生态型”农业集合(表1)。

Tab. 1

表1

表1规模农地识别标准

Tab. 1Scaling farmland identification standards

|

新窗口打开

在实际操作过程中,规模农地的规模确定主要依据国内农地适度经营规模以及国内外家庭农场相关研究[29,30]的基础进行识别。三峡库区因地形条件复杂,且山区农机化水平较低,农地整合难度较大,此外规模农地的种植主体已趋于多样化,除单一的农户个体外,还包括企业或政府的主导行为。故通过野外实地考察情况将2 hm2作为规模农地基础标准[30],同时根据Herdt等提出的家庭农场最适规模将0.47 hm2作为农户行为下的规模农地标准[31]。但由于规模农地的集聚特征具有时间属性,加之遥感数据的分辨率问题,因而在人机交互解译过程中,会根据细碎斑块在景观水平上的邻近度及聚合趋势进行主观判读。<0.47 hm2的规模农地斑块在2009年与2016年分别占有各年规模农地总数的15.84%和12.45%,由于比例较小,故在判读集聚性时个人主观行为导致的误差可忽略不计。综上所述,“规模农地”即以农户、企业或政府为种植主体,在经济行为与生态政策共同驱使作用下,整合集聚的或具有集聚趋势的规模化非粮作物多功能农业集合。

为进一步明确规模农地在地理空间意义上的概念,利用景观格局指数来表现人文与自然因素综合作用下的规模农地斑块特征(表2)。通过Fragstats 4.2软件选取平均最近指数、面积加权平均斑块分维数及聚集度指数进行计算发现:随着时间推移,规模农地在增长过程中,除蔬菜的形态愈发规整外,其他类型的规模农地形状均偏离正边形,且斑块之间的距离逐渐减小,聚集度指数降低。表明库区的规模农地在发展过程中由于自然条件限制,其斑块形状并不规则,且在逐渐趋于集聚的过程中,会出现较多的破碎化斑块以实现面积与规模的扩张。

Tab. 2

表2

表2各类型规模农地景观格局指数

Tab. 2Landscape indices of different scaling farmland types

| 斑块类型 | 2009年 | 2016年 | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平均最近指数 (MNN) | 面积加权平均斑块 分维数(AWMPFD) | 聚集度 (AI) | 平均最近指数 (MNN) | 面积加权平均斑块 分维数(AWMPFD) | 聚集度 (AI) | ||

| 经果林 | 633.2241 | 1.1314 | 93.8118 | 378.2331 | 1.1317 | 93.0595 | |

| 蔬菜 | 1163.598 | 1.1284 | 95.7432 | 897.6768 | 1.1263 | 95.412 | |

| 茶叶 | 1757.11 | 1.1088 | 94.0551 | 1248.707 | 1.1106 | 93.7561 | |

| 烟叶 | 732.662 | 1.1141 | 95.6107 | 528.1059 | 1.1156 | 95.5146 | |

| 药材 | 393.2689 | 1.1148 | 95.7202 | 282.6618 | 1.1157 | 95.6314 | |

新窗口打开

3.2 数据来源

空间数据包括2016年重庆市Quick Bird卫星0.51 m分辨率遥感影像,校正后的2009年三峡库区腹地中巴卫星2.5 m分辨率遥感影像,重庆市DEM数字高程模型等栅格数据;2015年重庆市1∶250000县级行政区划、道路、河流、行政中心等矢量数据。遥感影像数据来源于Google Earth,高程图取自地理空间数据云,道路、河流矢量数据均来源于国家地球系统科学数据共享平台。其中,乡镇级行政区划矢量图主要是根据数据获取的难易程度与近年来区县内部行政区划的调整相结合而得,包括乡、镇及街道三类单位共计165个。文中涉及的统计数据源自《2015中国县域统计年鉴(乡镇卷)》、《奉节统计年鉴2016》、《开州区统计年鉴2016》、《巫山统计年鉴2016》、《云阳统计年鉴2016》和《巫溪统计年鉴2010》。由于巫溪县统计数据时效性较低,为避免数据计算过程的误差,通过推算模拟与实地调查,使所得数据与巫溪县2016年现有的人口、经济等数据进行比对,准确率达到95%。利用ArcGIS 10.2软件对遥感影像进行人机交互解译,得到研究区内规模农地的矢量图斑,参照“GDPJ01-2013地理国情普查内容与指标”将规模农地分为经果林、蔬菜、茶叶、烟叶、药材5类(图2),并根据图1中实地调研建立的解译标志,通过野外定点的遥感影像图与现场真实图像比对,使其解译精度分别达到96.1%、93.5%、89.7%、91.4%、87.7%左右。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图22009年与2016年研究区不同类型规模农地空间分布

-->Fig. 2Spatial distribution of different scaling farmland types for the years 2009 and 2016

-->

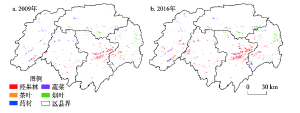

3.3 研究方法

3.3.1 指标选取 为深入探究影响规模农地增长的驱动因素,参考相关研究[32],结合自然、社会经济、人文三方面因素建立完整的指标体系,从斑块和乡镇两水平对规模农地驱动因素进行分析。斑块水平上选取8项指标作为解释变量,乡镇水平上选取10项指标作为解释变量(图3)。此外,以往的土地利用相关研究中,人口数据如城镇化率通常被作为社会经济因素进行分析,但由于山区区位条件影响,加之三峡库区移民工程的特殊性,使研究区人口与经济分布在地理空间意义上的相互关系处于不断变化中[33],故在此将人口相关数据归纳为人文因素。所有的指标数据属性均为连续型,且采用栅格数据类型,并在500 m分辨率上进行重采样进而形成GIS栅格数据库。结合研究区实际范围,经过反复模拟,设置500 m分辨率能反映大部分因变量的本质特征。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图3指标选取

-->Fig. 3The driving index of scaling farmland

-->

3.3.2 多元逻辑回归模型 Logistic模型是针对二分类或多分类响应变量建立的回归模型,其自变量可为定性数据或定量数据假设,本文讨论规模农地是否发生增加的两类变量,因此采用Binary Logistic回归模型[34]。逻辑函数形式为:

根据离散型随机变量期望值的定义,用

由于函数

此时,可计算

通过分析影响经果林、蔬菜、茶叶、烟叶、药材等5种规模农地增长的自然因素及经济因素,按照各因素对规模农地增长的可能性的贡献程度,确定其主次关系。其目的主要是根据规模农地在斑块和乡镇水平分别对应的影响因子,预测5类规模农地增长的可能性。

3.3.3 地理探测器 地理事物和现象的空间分布受到多种自然和经济社会要素的相互作用,探析其形成机理对于掌握地理现象空间分布特征规律具有重要意义[35]。“地理探测器”由王劲峰等结合空间叠加技术和集合论而提出[36],研究拟将其用于探测自然、社会经济等要素基于乡镇尺度对规模农地增长部分空间分异的影响,其模型如下:

式中:

地理探测器针对类别数据的算法优于连续数据[37],因此首先用SPSS软件对连续性探测因子进行K-means聚类,分为1、2、3、4、5、6、7七类,各因子均采用2016年现状数据,且聚类类别高低与探测因子实际影响力大小无对应关系。各探测器类别空间分布如图4所示。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4研究区地理探测因子类别化空间分布

-->Fig. 4Spatial distribution of classified geographical detection factors

-->

4 结果分析

4.1 规模农地时空变化特征

4.1.1 规模农地时间变化过程 由图5可知,研究区2009年的土地利用类型以林地和耕地为主,2009-2016年间规模农地的增长基本来自旱地和水田,其他土地类型向规模农地发生转移的数量极少。其中,经果林的转移来源主要是旱地(61.67%)和水田(16.76%);蔬菜作为旱地或水浇地性质的种植作物,其规模化过程仍以旱地(44.07%)与水田(27.34%)为主;茶叶的转移来源主要出自旱地(64.12%),灌木林地转移总量增大达17.85%;烟叶同样为旱地型作物,故除旱地(41.79%)比例较大外,其他转移地类主要为灌木林地(25.37%);药材的转移来源主要是旱地(57.74%)和水田(26.01%)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图52009年研究区土地利用类型图与规模农地增长来源

-->Fig. 5The land use type in 2009 and the source of scaling farmland growth

-->

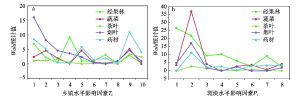

4.1.2 规模农地空间变化过程 图6表示规模农地增长的空间变化规律。其中,经果林的增长部分主要分布在高程800 m以下,坡度15°~25°之间,即较陡坡平坝区域;同时经果林增长与距离河流、高速公路、县道和省道的距离呈负相关;在距乡镇行政中心10 km范围内匀速增长,区县行政中心的影响则不明显。蔬菜的增长部分主要集中在高程240 m和800 m上,且大部分在坡度10°以内,与坡度大小呈显著负相关性,分布于缓坡低海拔地区;且均在距省道10 km和县道7 km范围内;乡镇行政中心的影响距离较区县行政中心表现更显著。作为市场指向性产业,经果林与蔬菜的资源整合过程一般集中在乡镇范围,以“由下至上”的市场导向规律逐步从低级向高级市场过渡。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图6研究区规模农地空间变化规律

注:面积占比表示缓冲区内面积变化量与研究时段内面积变化总量的比例

-->Fig. 6Spatial variation of scaling farmland

-->

茶叶的增长部分主要分布在高程400~1200 m与坡度10°~32°范围内,距乡镇行政中心2~10 km之间;在距河流6 km处和高速公路7 km处达到最大值;随着距省道距离的增加呈现跳跃性增长规律,距县道距离的增减规律则与之相反。该类型斑块数量较少,故整体表现规律较弱。烟叶的增长部分多分布在高程400~1600 m与河流8 km范围内,坡度32°以下,且分布比例随坡度增大而减少;与省道和县道的距离远近基本呈负相关性;在距区县行政中心13~39 km范围内均匀分布,在乡镇行政中心距离范围内则表现出先增后减的趋势。药材的增长部分在高程2000 m内均有分布,在坡度30°之内呈先增后减的规律;且集中分布在距省道4 km范围内,在距县道2.5 km和9 km处达到最大值;同时在乡镇行政中心距离上呈现先增后减的变化特征,在区县行政中心影响因素上变化微弱。烟叶和药材对土质要求较高,且均为劳动力指向型产业,因而变化规律基本一致。

4.2 不同类型规模农地变化驱动因素分析

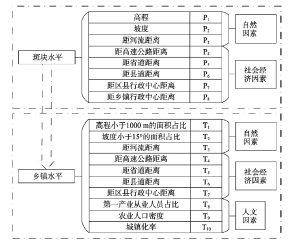

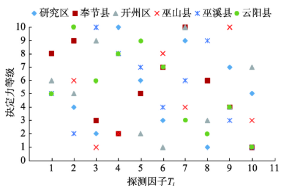

地块、行政单元及区域尺度等多水平条件下的驱动因素分析可从农户、局地及宏观政策等方面深入挖掘土地利用变化的作用机制[38]。SPSS提供了Wald统计值作为回归系数的估计,表示在模型中每个解释变量的相对权重,用来评价每个解释变量对事件预测的贡献力[39]。由图7可知,斑块水平上,对经果林的增长贡献程度最高的影响因素是高程(P1),其次是坡度(P2),距乡镇行政中心距离(P8)的贡献程度最低,对其他类型规模农地的增长贡献度最高的因素均为坡度(P2)。经果林种植一般倾向于低海拔地区,便于农户的种植与收成,且为提高水土流失治理效率,其种植基数较大、覆盖坡度范围广。蔬菜的来源以耕地等坡度较低的地类为主,茶叶的分布则倾向于坡度大的土地,以形成类似梯田的空间结构,便于管理。烟叶和药材的驱动因素表现规律基本一致,趋向于地形平坦的低坡度土地。整体而言,除坡度外各个因素的贡献度均不明显,表明农户个体在种植规模农地时,自然因素驱动力较高,多考虑收成与效益问题,大部分不重视距离市场的远近与运输通道的便捷性。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图7不同水平各影响因素Wald统计值

-->Fig. 7Wald statistical values of various factors at different levels

-->

乡镇水平上,对经果林的增长贡献较大的影响因素依次为:距高速公路距离(T4)、高程小于1000 m土地面积占比(T1)、距区县行政中心距离(T7)、农业人口密度(T9);对蔬菜的增长贡献较大的因素依次为:农业人口密度(T9)、距省道距离(T5)、坡度小于15°土地面积占比(T2);对茶叶的增长贡献较大的因素是:农业人口密度(T9);对烟叶的增长贡献较大的因素为:高程小于1000 m土地面积占比(T1)、坡度小于15°土地面积占比(T2)、距河流距离(T3)、农业人口密度(T9);对药材的增长贡献较大的因素为:农业人口密度(T9)、高程小于1000 m土地面积占比(T1)、距省道距离(T5)、坡度小于15°土地面积占比(T2)。乡镇水平的驱动因素相对斑块水平的平均贡献度略高,所有规模农地在乡镇水平上倾向于靠近高速公路、省道等区域性连接通道,表明此水平上的决策制定者更注重与市场沟通的便捷性,自然因素依然占有较大的贡献度占比,除此之外,农业人口密度等人文因素对茶叶、药材的贡献较大,这与人工需求量的大小相关。综上,农户视角下的规模农地斑块多注重自然种植条件的优劣以实现个体经济的发展,乡镇水平的决策者则通过政府调控统筹劳动力资源分配与基础设施建设,在促进规模农地发展的同时通过农地效益补充乡镇经济发展需求。

4.3 规模农地变化整体尺度驱动因素分析

利用地理探测器测算方法,分别计算反映各探测因子Ti(与乡镇水平影响因素等同)对规模农地增长过程影响能力的PD, H值(表3)。为了便于比较和分析探测因子在不同地区决定能力的变化情况,对探测因子在各地区的PD, H值进行排序,如图8所示。具体而言,各探测因子在研究区整体范围内的影响力极其微弱,在低级空间评价单元(区县)则表现出较强的影响力。Tab. 3

表3

表3探测因子影响力

Tab. 3Influence of detection factors

| 探测因子 | 研究区 | 奉节县 | 开州区 | 巫山县 | 巫溪县 | 云阳县 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| T1 | 0.05 | 0.25 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |

| T2 | 0.03 | 0.28 | 0.14 | 0.18 | 0.01 | 0.39 |

| T3 | 0.02 | 0.12 | 0.22 | 0.06 | 0.49 | 0.16 |

| T4 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.08 | 0.28 | 0.24 |

| T5 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.20 | 0.26 | 0.35 |

| T6 | 0.02 | 0.17 | 0.04 | 0.23 | 0.09 | 0.20 |

| T7 | 0.05 | 0.32 | 0.26 | 0.10 | 0.21 | 0.09 |

| T8 | 0.01 | 0.17 | 0.07 | 0.25 | 0.34 | 0.08 |

| T9 | 0.04 | 0.15 | 0.09 | 0.35 | 0.08 | 0.09 |

| T10 | 0.03 | 0.02 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 0.05 |

新窗口打开

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图8探测因子决定力等级

-->Fig. 8Determination levels of the detection factors

-->

(1)奉节县的规模农地增长主要贡献因子是距区县行政中心距离,坡度、高程等自然因素次之,再次是距县道距离因素,城镇化率对奉节县规模农地增长的贡献较小。奉节县的规模农地在发展过程中,受社会经济因素驱动较大,且近年来奉节县大力发展脐橙产业,产销方向一般以区县内部为首再向外扩张,因而对区县中心和道路距离的控制十分必要。同时奉节县的规模农地以经果林为主,种植条件复杂,故对自然因素的依赖性较强。

(2)开州区规模农地增长的探测因子主要贡献程度依次表现为距区县行政中心距离、距河流距离、距省道距离、城镇化率等,高程与坡度因素次之。开州区的规模农地增长比较重视与区县中心和河流距离的远近,这与其大力发展蔬菜产业有关,同时城镇化率的提高伴随生活品质的提升,促进了生态农业园区的发展进程。

(3)对巫山县的规模农地增长影响较显著的探测因子为农业人口密度,其次是第一产业从业人员占比,再次是距县道距离、距省道距离,与河流距离的相关性最小。巫山县的规模农地以烟叶为主,其种植条件对人工要求较高,故与农业人口密度等人文因素联系密切,而交通的便利性是满足劳动力生活需求的保障。

(4)巫溪县的规模农地增长则与距河流距离、第一产业从业人员占比、距高速公路距离、距省道距离和区县行政中心距离的联系较强。巫溪县经济发展较为落后,基础设施建设和自然条件相对劣势,规模农地总量最小且多处于发展阶段,依赖河流等水源涵养条件,同时靠近道路与区县中心。

(5)对云阳县的规模农地增长过程而言,贡献度较强的探测因子依次为坡度、距省道距离、距高速公路距离、距县道距离等,人文因素驱动力降低。云阳县规模农地的种植类型以经果林为主,同时是三峡库区生态经济区沿江经济走廊承东启西、南引北联的重要枢纽。因而规模农地的增长与高速公路、道路的联系较为密切。

地域性的自然环境、经济社会发展程度以及针对单一区域的政策限制条件导致各区县的驱动因素出现差异。劳动力、农业人口等人文因素对于城乡发展相对落后的巫山、巫溪作用更加显著,而城乡发展进程较快的奉节、云阳以经济因素驱动为主,自然因素的驱动大小则取决于区域产业政策的导向性,即不同种植作物的自然影响因子不同。

5 讨论

5.1 规模农地分布与变化的意义

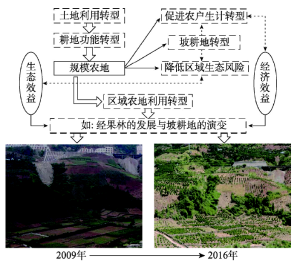

规模农地的分布基本从长江沿岸为轴向南北方向缓慢延伸,主要集中于沿江河谷平坝地区。蔬菜集中分布在坡度10°以下,经果林和茶叶主要分布在10°~30°之间,烟叶和药材则在0°~30°范围内均有分布,且所有类型规模农地均集中分布在高程1500m以内。除少数作物需要高山种植环境,大部分规模农地对海拔适宜性要求较高。总体上,规模农地类型以经果林为主,且接近道路与乡镇行政中心,说明其发展逐步迎合市场经济导向,从单一的食物供给功能向现代化的多功能耕地转向。同时经果林和茶叶等林地类规模农地的形成,有助于改良土壤条件、改善水土流失等生态功能。研究区属生态敏感区,土壤侵蚀现象严重,对区域内坡耕地的优化和改造尤为重要。因此,规模农地的形成和变化以耕地和灌木林地的转移为主。灌木林地转移量较大的原因主要是其他小比例种类的农地类型如烟叶、茶叶等总体数量较少,在发展过程中自灌木林地转移数量较多,导致综合解释量偏大。野外实地调研结果表明,规模农地特别是经果林的发展以集约化利用为手段、提高经济与生态效益为目标,且多数林地向规模农地的转型遵循“以林代林”原则,由原有灌木林地替代为经果林地等,增加经济效益的同时保证生态效益。事实上,果园的发展并不能完全保证区域生态安全,农民为确保经济效益,会对经果林种植地进行灌草处理使其集中连片,导致土地大面积裸露,影响种植地区生态效益,因此作物间种是提高区域生态效益的必要措施。总体而言(图9),耕地功能转型促进了规模农地的形成,而规模农地的集约种植条件改善了坡耕地现状,降低了区域内的生态风险。同时,规模农地的分布与变化代表了区域内的农地尤其是坡耕地的利用转型,如坡耕地的演变与经果林的发展关系密切。规模农地的发展确定了区域农业的转型方向,为研究区的现代化农业可持续发展和生态安全提供了保障。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图9区域农地利用转型

-->Fig. 9Regional agricultural land use transformation

-->

5.2 规模农地变化驱动机制及其政策响应

游和远在探讨宁波市农业景观动态变化的过程中认为,经济转型通过影响土地利用形态变化作用于农业景观[7];刘亚群发现张掖市的农作物类型及空间分布发生变化的原因主要是经济发展与城市化进程的推进[40]。在不同的社会经济发展阶段,规模农地的发展重心也会有所倾向(表4)。目前研究区的规模农地重点发展顺序按照面积比例划分依次为奉节县>开州区>巫山县>云阳县>巫溪县,基本符合各区县的经济发展水平。经果林发展以奉节县为主要区位,而蔬菜规模扩张又以开州区最显著,烟叶则以巫山县面积最大,由于其他种类规模农地数量限制,影响较小,故不做考虑。近年来,奉节县重点发展柑橘等特色效益农业产业,经果林增幅较大;开州区经济发展速度最快,重视培育休闲农业与乡村旅游融合的新型乡村经济体;巫山县经济水平较云阳县低,但由于产业转型升级后,烤烟供应量提高,规模农地的数量反而高过云阳县;巫溪县经济发展最为落后,对农业资源的重视力度不足,加之自然条件限制,规模农地发展并不显著。Tab. 4

表4

表4各区县规模农地比例(%)

Tab. 4Proportion of scaling farmland in each county (%)

| 奉节县 | 开州区 | 巫山县 | 巫溪县 | 云阳县 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 经果林 | 57.89 | 13.27 | 12.04 | 0.37 | 16.43 |

| 蔬菜 | 15.12 | 38.53 | 19.71 | 10.31 | 16.33 |

| 茶叶 | 19.89 | 24.21 | 27.19 | 28.72 | 0.00 |

| 烟叶 | 16.36 | 0.11 | 42.34 | 40.98 | 0.21 |

| 药材 | 21.40 | 19.23 | 14.58 | 39.64 | 5.15 |

| 规模农地 | 38.89 | 18.48 | 18.21 | 11.04 | 13.38 |

新窗口打开

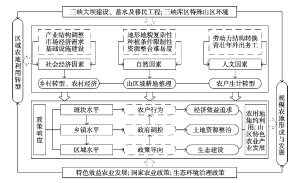

尽管规模农地与社会经济发展水平关系密切,但仍受多方面驱动因素的制约。斑块水平上以农户个人利益为主,乡镇水平上以当地政府的发展方向为目标,区域整体水平上则以国家政策为导向。农户视角下的规模农地发展一般倾向于自然条件优越的种植环境,相对而言,自然因素与社会经济的作用要略强于人文因素;而当地政府为了迎合国家政策,促使规模农地发展为特色效益农业,注重转型耕地的经济和生态效益,因此社会经济因素与人文因素的影响强于自然因素。整体上,各个驱动因素的关系是相辅相成的(图10)。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图10规模农地变化驱动机制及其政策响应

-->Fig. 10Driving mechanism and policy response of scaling farmland change

-->

大坝建成蓄水后,175 m水位线下河谷平坝地被淹形成水域,损失大量良田、园地,同时低山丘坡及平坝区耕地因新城建设、工矿适建及移民新村建设等使部分农用地转换为建设用地,导致部分未利用地经开发整理后转为耕地、园地和林地等[23]。由于园地淹没数量较大,而适宜改为园地的后备土地资源有限,故主要依靠农业内部用地结构调整(如退耕还林园等)实现,且布局上由过去的河谷地带向低山丘陵坡地转换,由分散布局逐渐向集约型转变,进一步加速了规模农地的发展。三峡大坝建设、蓄水及移民工程接连实施使库区经济快速发展,市场经济体制下的产业结构调整与基础设施建设等社会变化促使农村地区的转型加快,而青年劳动力大量析出使得乡村地区的农户生计模式发生转型,同时山区地形地貌复杂且自然条件限制导致的农业资源难以整合等因素,均促进了山区农村的农地集约化利用。库区规模农地的发展即是存在于山区农村地区的坡耕地转型与生态治理等政策需求的特殊交集中。不同水平的行为主体会促使规模农地发展趋于不同方向,但原则上均受国家农业发展现状与政府政策导向影响。政策工具的有效性必须处理好生态、经济和社会之间关系的复杂性,以及地方行动者的个人决定导致体制转变的复杂性[41],由此可见,农业政策将影响各个驱动因素的侧重范围。对三峡库区规模农地的发展与演变进行探讨,摸清各个驱动因素的影响力大小,有利于不同水平的决策者针对不同环境背景下的农业发展提出合理的发展政策。

6 结论

本文提出规模农地相关概念,并通过分析三峡库区规模农地的发展与演变来反映库区耕地的功能转型过程。研究发现规模农地代表了库区耕地利用的多功能发展水平,规模农地中经果林类型的大面积开发揭示了库区的坡地利用模式及其生态涵义,表明库区耕地功能转型的方向将持续侧重经济与生态功能的双赢。总体上,三峡库区耕地利用的功能转型符合中国农业社会与生态经济发展政策,促进了规模农地的形成与发展,规模农地的时空分布变化间接地反映了规模农地未来的发展趋势将以迎合市场需求为导向。研究结果揭示了中国西部山区耕地利用转型的一般性规律。驱动机制研究方面,通过对不同尺度水平的驱动因素进行分析发现:斑块水平上,自然因素对规模农地的增长贡献最大。乡镇水平上,以社会经济因素与人文因素驱动为主。区域整体水平上,区县内部的驱动因素相对区域整体更为显著,这与各区县将自身的发展优势与政府政策相结合而形成的农业发展方向关系密切。3个尺度的驱动因素分析表明农户个体行为、下级政府调控及国家政策导向三者之间存在一定的内在联系,最终的目的是以发展特色效益农业、改善库区生态环境和提高农村经济水平为宗旨,进而加速规模农地的形成过程。

当然本研究也存在一定的不足之处,如“规模农地”作为耕地功能转型的产物,其真实含义并非局限于文中定义的五种标准,实则还包括休闲农业、观光农业等多功能农业园区,为便于分析与表达,将其按照种植类型总结分类,但本文的研究结果仍客观反映了研究区农业功能转型的现状。

The authors have declared that no competing interests exist.