, 韩昭庆

, 韩昭庆

复旦大学历史地理研究中心,上海 200433

The change of the Gaobao lakes and its driving forces (1717-2011)

YANGXiao , HANZhaoqing

, HANZhaoqing

通讯作者:

收稿日期:2017-01-6

修回日期:2017-09-14

网络出版日期:--

版权声明:2018《地理学报》编辑部本文是开放获取期刊文献,在以下情况下可以自由使用:学术研究、学术交流、科研教学等,但不允许用于商业目的.

基金资助:

作者简介:

-->

展开

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

-->0

PDF (656KB)元数据多维度评价相关文章收藏文章

本文引用格式导出EndNoteRisBibtex收藏本文-->

1 引言

将历史文献与地貌和沉积物调查资料相结合,一直是历史地貌学研究的主要方法,但受历史文献记载方式和内容的约束,以往历史地貌研究多是长时段的描述性复原,量化研究显得较为薄弱。近年来将数字化的实测古地图与GIS空间分析手段相结合用于历史地貌研究的方法开始出现[1,2,3],显著提高了历史地貌研究的精度。江苏省中部紧邻大运河的高宝诸湖是淮河重要的入江水道,近300年来受到黄淮关系变化和人类垦殖的影响,湖泊形态发生了巨大变化,对其演变过程进行复原研究,有助于理解苏北地区人地关系的演变,并为今天高宝诸湖的治理提供借鉴。廖高明较早依据历史文献对高邮湖的形成和发展进行复原,但是其研究缺乏定量分析,且对历史文献的使用并不全面[4]。李书恒、唐薇等依据沉积物对高邮湖在气候变化背景下的环境过程进行研究,但对地貌过程研究不足[5,6,7]。本文借助ArcGIS软件对1717年以来高宝诸湖四种实测地图资料进行数字化,并结合文献和钻孔资料的分析,拟从量化的角度复原高宝诸湖近300年来的湖形变化,并分析变化的原因。

2 研究区域概况

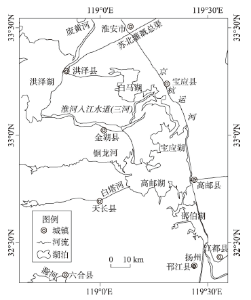

就地貌分区而言,今苏北灌溉总渠、串场河、新通扬运河以及盱眙—六合—仪征低山丘陵之间的区域被称为江淮湖洼平原区,整个平原周高中低,且西高东低。平原以京杭运河(又称里运河)为界,分为西部上河区和东部里下河地区两部分。上河区地势相对较高,洪泽湖东侧海拔10~11 m,为盱眙—六合—仪征低山丘陵之尾端,向高宝诸湖倾斜降至6 m左右,沿运河一代地势复又高起,以运堤为界与里下河平原构成一微阶梯。本区于第四纪时期受西侧低山丘陵区和缓隆升的影响,逐渐出露海面形成陆地,东部一些洼地积水成湖[8],这些湖泊在历史时期的名称和形态均经历了较大的变化,如公元6世纪成书的《水经注》中记载的本地湖泊有樊梁湖,宋、明时期记载的有甓社湖等。由白马、宝应、高邮、邵伯4个相连湖泊共同组成的湖群高宝诸湖,即是由上述湖泊演变而来(图1)。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图1高宝诸湖概貌及上河水系示意图

-->Fig. 1A sketch map of the Gaobao lakes and the river system in Shanghe region

-->

3 研究思路与方法

3.1 研究思路

古地图是历史地理研究中的重要资料,但中国古代的传统舆图由于没有地理坐标的概念,因此很难进行空间叠加对比分析。自18世纪以来,来自欧洲的传教士将西方现代测绘方法带到中国,绘制了以康熙《皇舆全览图》为代表的一批精确度远胜于传统舆图的实测地图。近年来得益于资料条件的改善和GIS技术的进步,获取这些实测地图并对其进行地理配准和数字化,提取图上的河流、湖泊、聚落等地理要素的空间信息,通过对这些不同时期自然要素的空间叠加分析,并结合对历史文献的分析、判读,将有助于提高历史地貌演变过程研究的精度[9]。本文正是基于此思路对高宝诸湖的演变过程及原因进行研究。方法是先选取绘制于1717年、1868年、1916年的三幅实测的古旧地图,对之进行地理配准和数字化,分别形成高宝诸湖在三个不同时间段上的湖泊平面形态图,再以2011年地图为底图,结合清初以来的地方志、奏折、文集、河渠水利专书等历史文献的判读,辅以湖区沉积物的资料分析,研究近300年来高宝诸湖的演变过程及其历史背景。3.2 资料介绍及处理方法

3.2.1 资料介绍 1717年湖形提取自康熙《皇舆全览图》,该图是中国首次使用西方现代测绘技术绘制的大范围的实测地图,系康熙四十七年(公元1708年)至康熙五十六年间,在康熙皇帝的支持下,由在华耶稣会传教士主持,中方人员参与,对今中国及周边地区进行测绘编制的地图,比例尺约为1:140万,采用桑逊投影,测绘中使用三角测量法并辅以用天文观测法,其在全国选取的测绘点见于记载的有641个[10,11,12,13,14]。康熙《皇舆全览图》国内至少有六个版本,本文采用的版本是汪前进、刘若芳主编,外文出版社2007年出版《清廷三大实测全图》中收录的铜版康熙《皇舆全览图》[15]。清代初期另有雍正《十排图》和乾隆《十三排图》均为实测地图,雍正图距康熙图时间较近,湖泊形态相似。乾隆图完成于1760年,但绘制的高宝诸湖与文献记载出入较大,本文暂不采用。1868年湖形提取自同治《江苏全省舆图》,该图绘制的起因是第二次鸦片战争后,清政府因缺乏精细的地图资料以致在涉及领土划界的谈判中处于被动,因此下令沿海沿边省份测绘地图。《江苏全省舆图》被认为是同期各省地图之中测绘方法最为精细、过程组织最严密、地图质量也最高的一套地图,由卷首曾国藩等进呈舆图的奏折判断该图完成于清同治七年(公元1868年)。《江苏全省舆图》的测绘主要使用测向罗盘、代弓绳等设备,并有一套严密的操作规范( 国家图书馆藏同治四年(公元1865年)《苏省舆图测法绘法条议图解》.),地图采用计里画方的形式绘制,比例尺约为1:3.75万[16]。本文采用的是复旦大学图书馆藏同治《江苏全省舆图》。

1916年湖形提取自《江北运河水利及淮、泗、沂、沭利害关系图》,该图系民国五年(公元1916年)由曾任江北运河工程局局长的沈秉璜等主持绘制,时任全国水利局副总裁潘复勘察审定,对江北运河及高宝诸湖均有精确测绘并附图说,比例尺为1:40万。本文使用台湾“中央研究院”近代史研究所档案馆藏《江北运河水利及淮、泗、沂、沭利害关系图》进行数字化,并参考了该馆藏《江北运河水利及分疏淮、泗、沂、沭施工计划图》。2011年湖形提取自中国地图出版社2011年版《江苏省地图》,比例尺为1:76万。

3.3 数字化与地理配准

本文选取的3种古地图和1种现代地图均系实测地图,为数字化工作提供了空间信息基础。所谓数字化,即把各种航空照片、卫星照片等图像资料以及各种地图图形资料转变为数字形式的过程。由于古地图存在部分内容模糊不清的情况需要人工判读,因此本文的数字化采用人工描图的方式。在数字化过程中首先从Google Earth中获取高宝诸湖周边高邮、宝应、天长、邵伯、黎城等城镇的一些特征地物的经纬度坐标,然后在ArcGIS软件中分别对各幅地图中的上述地点按照统一的经纬度坐标添加控制点,更新地理配准后再提取各类地理要素,产生可以进行空间比对的4组时间剖面图。需要注意的是,虽然3种古地图的测绘均有严密的组织流程并采用当时较先进的设备,但是考虑到其时代因素以及测量本身和制图过程中产生的误差会在一定程度上影响地图的精确性,因此本文在提取古地图中的湖泊形态后,在下文中对照现代地貌与沉积物调查资料、30 m分辨率DEM数字高程数据、清代与民国地方志和档案文书中的记载,对古地图中的误差分别进行了校正。

4 数据提取与误差校正

4.1 康熙《皇舆全览图》中高宝诸湖的复原及修正

本文采用的铜版康熙《皇舆全览图》系用经纬度分幅,共八排,每隔纬度5o为一排,高宝诸湖位于图上的五排二号。湖形提取结果如图2所示,面积为1741.89 km2。使用1:170万比例尺的现代地貌和沉积物调查资料[17]与历史时期的湖岸线进行比对,发现1717年图层的湖岸线存在误差,主要体现在邵伯湖西南侧湖岸线过于偏西。经查阅地貌调查资料,今邵伯湖西岸为滨湖圩田平原,再向西则为黄土岗地,滨湖圩田平原与黄土岗地之间的分界线大致与全新统现代沉积和更新统沉积物间的分界线一致,判断历史时期邵伯湖西南方向湖岸线的位置不应超越全新统现代沉积物与滨湖圩田平原的范围,据此结合GDEMV2 30 m分辨率DEM数字高程数据,重新绘制1717年邵伯湖西南方向湖岸线(2数据来源于中国科学院计算机网络信息中心地理空间数据云平台(http://www.gscloud.cn)。),计算湖泊面积为1606.02 km2。经校正后的复原结果应更接近康熙时期的实际湖形。4.2 同治《江苏全省舆图》中高宝诸湖的复原及修正

该图虽为实测地图但未采用地图投影,无经纬网,采用计里画方的形式绘制。全图共分十七排,涉及高宝诸湖的有八排九号、十号,九排九号、十号,十排八号、九号、十一排八号、九号共八幅,先将其拼接成一幅总图,然后进行数字化,计算面积为1494.03 km2,湖形如图2所示。从测量学上讲,针对地球的半径长度,在半径小于10 km范围内施测时,用水平面代替水准面产生的相对误差为1/122万,这个误差小于目前最精密量距的允许误差1/100万,因此在半径小于10 km的区域内,地球曲率对水平距离的影响可以忽略不计[18]。即在面积为314 km2的范围内,皆可以把地球球面当作地球平面。因此该图虽然没有地图投影和经纬网,但是考虑到该湖面积最大为1600km2左右,采取特征地物定位的方法对湖泊复原精度产生的影响有限。同时,该图的复原结果也符合历史文献对高宝诸湖演变趋势的描述。4.3 民国《江北运河水利及淮、泗、沂、沭利害关系图》中高宝诸湖的复原及修正

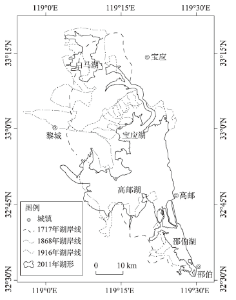

民国时期先后由江淮水利局和导淮委员会等单位主持对江淮地区特别是淮河流域进行了非常精细的测绘,有1:5千、1:1万、1:2.5万、1:5万、1:25万以及1:75万等多套实测地图(3《淮河流域图表目录》(1944年),台湾中研院近史所档案馆,馆藏号: 25-21-075-01。),本文选取《江北运河水利及淮、泗、沂、沭利害关系图》进行复原的原因首先是其时代较早,为民国初年。其次是比例尺适当无需拼接,避免了拼接过程中可能带来的误差。此外该图是工程计划图,绘制精细并有图说注解。对其进行数字化后得到1916年的高宝诸湖面积为1071.97 km2,湖形如图2所示。同样,将该图的复原结果符合同时期档案文献的记载及地方志的描述。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图2据实测地图复原的1717-2011年高宝诸湖湖泊形态

-->Fig. 2The reconstructed shape of the Gaobao lakes based on the surveyed map from 1717 to 2011

-->

4.4 《江苏省地图》中高宝诸湖的提取

由于该图为现代地图,因此直接对其进行扫描和数字化作业,提取的湖形如图2所示,计算面积为886.90 km2。图3是把1717年、1868年、1916年和2011年4个时期的湖形叠加之后产生的1717-2011年高宝诸湖演变示意图。 显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图31717-2011年高宝诸湖演变示意图

-->Fig. 3The change of Gaobao lakes from 1717 to 2011

-->

5 高宝诸湖演变过程及成因分析

5.1 高宝诸湖的变迁过程

5.1.1 清代初期高宝诸湖水面扩展 古地图、历史文献和钻孔资料均显示高宝诸湖在清代初年水域面积广阔。顺治年间工部的奏折中多次提到高邮东堤因“湖水日增以致漫溃”4(4嘉庆《备修天长县志稿》卷9下, 《灾异》. 黄山书社, 2013.) 康熙年由于高家堰不断完善,使其减泄洪泽湖水的程度与规模基本在人力可控的范围内,泥沙主要被沉积在洪泽湖中,进入高宝诸湖的淮河水含沙量很低。这种情况也在沉积物资料中得到印证,在高邮湖119°15′4″ E、32°45′59″N 处钻取的GLC2 钻孔40 cm 以下沉积层变化比较缓慢,元素累积速率较低,沉积岩心下部粗颗粒物质丰富。证明了高家堰的建成减少了河流径流带来的陆源物质的汇入量,较清澈的淮河水对高邮湖沉积物的元素含量起到稀释作用。同时高家堰的修建堵闭了洪泽湖东部的其他出口,遇水位暴涨时期,大量洪水只能宣泄入高邮湖,逐渐使高邮湖湖面扩大,湖水水位也不断抬高[5,6]。5.1.2 清中期以后湖中沙洲开始发育 乾隆中后期,洪泽湖输入高宝诸湖的泥沙增多,湖中沙洲开始发育,湖泊调蓄洪水的能力下降。嘉庆《备修天长县志稿》记录了从清初至嘉庆年间高宝诸湖的变化:“(清初)高堰一带黄流顺轨,湖少涨泛,自乾隆六年以后,凡滨湖之田,虽逢山水骤发,而湖之宽深足以泄之。近年以来,下流之湖今昔异势……曩之膏腴,今皆泽国”5(5嘉庆《备修天长县志稿》卷9 下,《灾异》. 黄山书社, 2013.)。嘉庆八年(公元1803年)工部的奏折中提到高邮一带的运河因“上游闸坝诸水下注以致停沙壅积,河底淤高,急应疏浚”6(6台湾中研院史语所内阁大库档案,登录号: 110110-001。)。绘制于嘉庆十二至十四年的呈上东下西向的《淮扬水道图》(图4描绘了当时高家堰上五坝及洪泽湖水经由五坝南面的蒋家坝进入高宝诸湖的流路,对比1717 年图层,湖中的沙洲清晰可见。道光以后,泥沙淤积更加严重,民国《宝应县志》引用道光旧志的记载描述了当时宝应一带湖泊环境的变化,“湖中旧有五河,以氾光、界首为尾闾,灌输甚速,今则丰草填咽,半成平陆,兼运河西堤各闸水所注,直变湖滨为皋壤,日淤日广,地与水争”⑦(7民国《宝应县志》卷3《水利》, 中国地方志集成本. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.)。5.1.3 咸丰后三河携带泥沙沉积加快 咸丰元年(公元1851年),洪泽湖东南端的三河坝(新礼坝)被冲毁而未能修复,此后终年不闭,冲口越冲越大,淮河不再由东北的清口入海而改为东南经高宝诸湖入长江。咸丰五年(公元1855年)黄河北徙,不再进入洪泽湖。三河来水减少,泥沙搬运能力下降,大量泥沙被沉积在高宝诸湖,并在湖西北方向形成不断扩大的三河三角洲。在1868年图层中可见三角洲的生长使得白马、宝应湖西岸大片湖区淤积成陆、宝应湖出现明显的沙洲。1916年图层显示三河三角洲进一步扩大,白马湖西部更加萎缩,宝应湖中的沙洲已经完全成陆。而此时湖底高程进一步增加,民国《高邮州志》记载:“高邮湖底昔深今浅,水盛时约一丈八尺有几,旱年湖心只四五尺而已”⑩(10民国《三续高邮州志》卷1《舆图》, 中国地方志集成本. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.)。上述趋势在2011年图层得到进一步体现,三河三角洲不断淤涨,白马湖、宝应湖几乎全部淤积成陆,高邮湖也受到显著影响。

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT

显示原图|下载原图ZIP|生成PPT图4淮扬水道图(局部)⑨(⑨资料来源:http://digitalatlas.asdc.sinica.edu.tw/map_detail.jsp?id=A104000044)

-->Fig. 4Map of the waterways in northern Jiangsu Province

-->

5.2 高宝诸湖变迁的原因

5.2.1 黄淮关系的变迁 洪泽湖是高宝诸湖的上游,也是淮河与黄河交汇的节点,黄淮关系的变迁通过洪泽湖直接作用于高宝诸湖。将洪泽湖的演变[20]与高宝诸湖的变迁进行对比,发现二者的变化趋势与时间节点基本同步。当高家堰初建时,积蓄于洪泽湖的淮河水可以顺畅地出清口与黄河交汇,黄河泥沙对洪泽湖的影响较小,洪泽湖水汇入高宝诸湖时含沙量也很低,因此清代初年高宝诸湖湖面扩张,水位抬升。自乾隆末年开始,黄淮关系开始向黄强淮弱转变。黄河对洪泽湖的倒灌使洪泽湖的泥沙含量日益增多,沉积在高宝诸湖的黄、淮泥沙也显著增加。道光以后,黄强淮弱不可逆转,黄河倒灌进入洪泽湖的泥沙又经三河进入高宝诸湖。咸丰元年,淮河不再入海而全部由高宝诸湖入江,咸丰五年黄河北徙使三河来水减少,泥沙搬运能力下降,洪泽湖的泥沙进入高宝诸湖后大量沉积在三河河口,使三河三角洲在高宝诸湖中不断生长扩大,最终使高宝诸湖中的白马湖、宝应湖几乎消亡。5.2.2 人口的增加及圩田的开垦

高宝诸湖大部分水域在清代属扬州府,当地人口在清初战乱中损失巨大,康熙以后逐步恢复并在乾隆年间迅速增长。据人口史专家计算,扬州府乾隆四十年人口约为515.7万,嘉庆二十五年约为666.3万,人口年平均增长率为5.8‰[19]。为了满足日益增加的人口对粮食的需求,围湖造田兴盛起来。清乾隆以后的文献中对滨湖低田的记载很多,如乾隆年间“山阳县西乡一带低田,每遇白马湖涨,即遭淹没”11(11 《清实录·高宗实录》卷165. 北京: 中华书局, 1986.),嘉庆年间“高邮宝应等处滨湖低洼田亩因湖水涨盛间有漂浸” 12(12第一历史档案馆:《清宫扬州御档精编》. 扬州: 广陵书社, 2013: 154.),光绪时邵伯湖“滨湖皆民田”13(13光绪《增修甘泉县志》卷3《水利》, 中国地方志集成本. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.),甚至一些湖中地势稍高的滩地也被开垦14(14光绪《增修甘泉县志》卷3《水利》, 中国地方志集成本. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.)。三河三角洲的生长造成白马、宝应一带湖区淤积成陆,新生的湖滩地也变成了可供开垦的土地。史籍记载“咸丰河徙后,高宝诸湖水量渐减,人民于湖中筑圩兴垦,与水争地,湖又缩小遂如今日形势”15(15民国《宝应县志》卷3《水利》, 中国地方志集成本. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.)。光绪年间政府清查高邮一带未经登记的新田,结果“共查出垦熟新田四万四千二百十九亩”16(16民国《三续高邮州志》卷1《民赋》, 中国地方志集成本, 南京: 江苏古籍出版社, 1991.),新增圩田数量庞大。“民贪小利,占湖为田,白马旧湖面积日削,宝应湖口收束如瓶”17(17民国《宝应县志》卷3《水利》, 中国地方志集成本. 南京: 江苏古籍出版社, 1991.)是民国时期高宝诸 湖地进湖退的真是写照。1949年后,围湖造田继续造成高宝诸湖面积萎缩,在高邮湖119°19.656′E、32°55.065′N处钻取的GY07-02钻孔柱状样7 cm处,有机碳、碳酸盐含量均为峰值,含水率则为谷值,推断年龄大致在1960AD前后,与1954-1980年江苏围湖造田,植被大量砍伐和烧荒相对应[7]。

6 结论

(1)清代初期是高宝诸湖近300年来的全盛时期,1717年水域面积达1606.02 km2,清中期后持续受泥沙淤积和围湖造田的影响,湖面在1868年缩小至1494.03 km2,1916年为1071.97 km2,至2011年仅为886.90 km2。其中北部的白马湖、宝应湖因三河三角洲的淤涨而几乎消亡,南部的邵伯湖缩小的原因主要是西侧的围湖造田,而中部的高邮湖萎缩的幅度较小,成为今日高宝诸湖的主体。(2)黄淮关系的演变是高宝诸湖变迁的主要原因。为了蓄清刷黄,淮河被截留在洪泽湖内以抬高水位,才使得洪泽湖水可以越过高家堰汇入高宝诸湖,造就了高宝诸湖在清前期的广阔水域。当黄强淮弱时,黄河泥沙也通过洪泽湖水进入高宝诸湖,导致湖泊淤浅,面积萎缩。

(3)圩田修建也加快了高宝诸湖的萎缩。清中期以后,人口的迅速增长带来极大的粮食需求压力,在农业生产技术没有革命性提高的前提下,只能通过围湖造田增加耕地面积进而提升粮食产量。圩田的兴建与泥沙的淤积相互伴生,地进湖退是近300年来高宝诸湖演变的主要趋势。

The authors have declared that no competing interests exist.