,1,2,3, 谌颖21.

,1,2,3, 谌颖21. 2.

3.

Global geopolitical pattern on science & technology from the perspective of intellectual property trade

DUAN Dezhong1,2,3, DU Debin ,1,2,3, CHEN Ying21.

,1,2,3, CHEN Ying21. 2.

3.

通讯作者:

收稿日期:2018-07-26修回日期:2018-10-11网络出版日期:2019-09-20

| 基金资助: |

Received:2018-07-26Revised:2018-10-11Online:2019-09-20

作者简介 About authors

段德忠(1989-),男,江苏溧阳人,博士后,研究方向为世界经济地理与科技创新政策E-mail:

摘要

关键词:

Abstract

Keywords:

PDF (11529KB)元数据多维度评价相关文章导出EndNote|Ris|Bibtex收藏本文

本文引用格式

段德忠, 杜德斌, 谌颖. 知识产权贸易下的全球地缘科技格局及其演化. 地理研究[J], 2019, 38(9): 2115-2128 doi:10.11821/dlyj020180789

DUAN Dezhong.

1 引言

知识化和全球化是当今世界的两大趋势,两者互为因果,又互相促进。在此背景下,世界进入以创新要素全球流动为特征的开放创新时代,全球创新网络正在代替全球生产网络,重新塑造全球体系[1,2,3]。在全球创新网络中,各国凭借自身的科技实力和对全球化的参与程度,处于不同的位置,也有着不同的能级,其理论渊源便是源于跨国公司生产全球化和研发全球化的全球创新网络理论[4]。全球创新网络理论是西方自由竞争市场下的,维护私人利益目标下的产物,其强调的是技术优势国在知识全球化时代快速占领全球创新网络的枢纽位置,从而构建以己为核心的全球价值链和国际体系。全球生产网络到全球创新网络的转变,使得国家间的相互依存关系也逐渐由国家间的贸易投资转嫁至在知识合作和技术转移中形成的非对称依赖,国家的地缘战略依托也逐渐由表象的经济贸易手段渗透至深层次的科学技术针对与封锁。地缘政治逻辑深层次的变化,带来的结果就是国家权力的核心来源已经从殖民时代的军事实力发展至贸易时代的经济实力,再到知识时代的科技实力。从国家软实力(Soft Power)的核心组分,到科技外交(Science Diplomacy)再到地缘科技战略,科技重塑国际体系结构,重构国家间权力分配格局[5,6],这一点无论从历史上,还是从当前国际竞争的案例上,都能寻得铁的证据。第一次工业革命,英国率先掌握蒸汽动力技术使其快速崛起成为工业文明下的首个“日不落帝国”,19世纪中后期,德国率先完成以电气化为特征的第二次技术革命,成为全球霸主。20世纪以来,美国率先完成了以原子能、计算机、空间技术、微电子技术为代表的第三次技术革命,成为当前的全球霸主[7]。近年来,随着以日本、中国、韩国为代表的东亚地区,以及以德国、英国为代表的欧洲地区在科技上的快速发展,全球科技格局也逐渐由以美国为核心的一极独大向一超多强格局、甚至是多极格局转变[8,9]。

改革开放以来,从科教兴国战略到人才强国战略,再到创新驱动发展战略,中国在成长为亚洲第一大国和世界第二大经济体的同时,在科技创新领域逐渐走出一条具有中国特色的自主创新道路,在全球创新网络中逐渐由边缘国成长为枢纽国,在全球知识和技术合作中逐渐担当起负责任大国的角色[10,11]。相关研究已经表明,伴随着“一带一路”倡议的不断推进,以高铁技术、基建技术和清洁能源技术为代表的中国技术转移,正逐渐打破以南北技术转移为主的国际技术转移格局[12]。根据美国国家科学委员会(National Science Board,NSB)发布的《2018年科学与工程指标》(Science and Engineering Indicators 2018),中国已在多个科技指标上位居全球第一,如在研发经费上,2000—2012年,中国以18%的年平均增长率位居全球第一;在科技论文发表上,2016年,中国发表了42.6万份研究论文,超过美国位居全球第一。另外,根据美国康奈尔大学(Cornell)、英士国际商学院(INSEAD)和世界知识产权组织(WIPO)共同发布的《2017年全球创新指数》(The Global Innovation Index 2017),中国的全球创新指数排名也由2013年35位攀升至2017年的第22位。

然而,伴随着科技产出规模的急剧增加,中国在科技质量上仍然任重道远。2018年以来,持续爆发的“中美贸易摩擦”、“中兴事件”以及“华为事件”等,深刻的揭示出中国在一些核心技术上仍然受制于他国,从而在国际谈判中处于劣势地位。宾夕法尼亚大学沃顿商学院院长Geoffrey Garrett在为后EMBA商业领袖19期同学授课时对“中美贸易摩擦”进行了解读(2018年5月18日),其认为中美关系问题不是关于贸易的,而是关于创新,是美国对来自中国国内创新的惧怕。中国崛起,关键在于科技崛起。回望中国的科技发展之路,“围堵下的突破”正是主旋律,中国面对的技术封锁没有任何一个国家可以比拟,中国的科技发展道路也比任何一个国家都要崎岖。因此,在当前技术针对与封锁的国际环境中,探讨建构以中国为核心的全球创新网络和科学制定中国地缘科技战略是未来创新地理学和地缘政治学交叉之下研究的首要课题。

关于地缘科技以及地缘科技战略的研究,目前学术界还未有过多的涉及,虽有一些****从地缘科技的概念、内涵方面试图架构“地缘科技学”的理论框架和学科体系,并试图从国家安全、国家创新体系的视角阐释建构地缘科技学理论体系的重要性[13,14],但仍显不足:一是理论背景多从国际关系学出发,缺乏空间思维;二是多纠葛于理论层面探讨,缺乏国家科技竞争的实证案例研究。目前,****们主要通过跨国公司全球研发和技术扩散[15,16]、全球价值链[17,18]以及全球创新网络[19,20]等方式对全球科技格局的时空结构、演化过程和机制进行研究。政策咨询界主要通过构建一套评价指标体系对全球国家、城市的科技创新能力进行评价,如世界知识产权组织等发布的《Global Innovation Index》(2007—2017),澳大利亚智库2thinknow发布的《Innovation Cities? Index》(2007—2017),中国科学技术发展战略研究院发布的《国家创新指数报告》(2006—2017)等。这些研究成果虽对全球科技格局进行了很好的解释,但多从“规模”角度入手,并不能阐释在国际科技竞争中国家间的非对称相互依赖(相对低位高低)关系。而这种关系只有在现实中遇到因知识产权保护而爆发的双边或多边贸易摩擦时,才能被“后知后觉”。

因此,本文基于2001—2015年全球国家(地区)间的知识产权进出口数据,在研究全球知识产权贸易格局及网络结构的基础上,引入非对称相互依赖理论,从敏感性和脆弱性两方面探讨了全球地缘科技体系的时空演化格局,一方面丰富当前创新地理学和地缘政治学的研究内容,另一方面试图为制定中国地缘科技战略提供理论支撑。

2 理论、数据与方法

2.1 地缘科技与知识产权贸易

地缘科技是地缘政治学在科技领域的自然延伸,如同地缘经济是地缘政治学在经济领域的拓展一样。服务于国家地缘战略,地缘科技重点关注科技在国家体系结构中的作用及影响,核心依托是国际科技竞争格局及其演变。地缘科技强调结构现实主义中的“零和”和国际关系学中的“竞争”,即国家间科技关系的现实主义范式[21,22,23]。相对于殖民时代的以“军事实力”塑造的国家间地缘政治关系和贸易时代的以“经济实力”塑造的国家间地缘经济关系,地缘科技在知识时代以“科技实力”重塑了国家间的地缘关系。国家权力内涵的核心依托也从“军事权力”、“经济权力”变换至“科技权力”。“科技权力”根植于国家之间科技上的相互依存,是指知识技术优势国通过技术封锁与针对,在国际关系中强迫他国改变自身意志的能力。在现实国际科技竞争中,技术封锁和针对通常有两种形式:一是针对显性科技产品的措施,如提高进口关税、征收反倾销税、禁止进口和出口等;二是针对隐性知识技术服务的措施,如禁售专利、禁止提供知识与技术服务等知识产权保护措施。由于全球价值链的存在,一国的科技产品贸易额并不能代表其在国际科技体系中的地位,而隐藏在价值链中的就是国家间知识产权竞争。

根据WTO的《与贸易有关的知识产权协议》规定,知识产权包括著作权与邻接权、商标权、地理标志权、工业品外观设计权、专利权、集成电路布线图设计权以及未披露的信息专有权。知识产权数量是国家科技实力的重要组成部分,也是测度一个国家在国际科技体系中是否拥有“科技权力”的重要指标。大量实证研究表明,知识产权保护能够影响发展中经济体的进出口贸易,从而影响全球贸易格局[24,25,26],知识产权保护能够大大增加母国的经济增长、扩增跨国公司母公司的收入来源[27,28],技术优势国通常可以利用知识产权保护在国际竞争中占据优势地位,并在其他领域争取更多的权力。

2.2 数据获取与全球知识产权贸易网络架构

以联合国商品贸易数据库(UN Comtrade Database)为数据源,基于2002年国际服务贸易统计手册(EBOPS)的分类标准,将其中特许权使用费和许可费(Royalties and License Fee)作为知识产权贸易的衡量指标,获取2001—2015年全球国家(地区)知识产权贸易数据。为检验指标的可用性和准确性,以世界银行数据库——科学和技术子数据库(Science & Technology,World Bank Data)中关于各国在知识产权贸易中的支出和收益数据(Charges for the use of intellectual property, payments and receipts)作为校正参考(其数据来源为:国际货币基金组织《国际收支统计年鉴》),校正结果为两个数据库数据统一。在知识产权贸易中,一个国家(地区)既可以通过向外出口知识产权,也可通过从外部进口知识产权参与到全球知识产权贸易中来,因而我们把一个国家(地区)的知识产权进口量和知识产权出口量之和称之为其知识产权贸易总额。借鉴图论,以国家(地区)为顶点,以国家(地区)间的知识产权贸易额为边权重,构建加权无向全球知识产权贸易网络。全球知识产权贸易网络的建构,使得可以借助系列复杂网络统计特征量来研究全球地缘科技体系的等级层次性和复杂性。

(1)度中心性(Degree Centrality, CD)。在全球知识产权贸易网络中,度中心性则为与该国家(地区)产生知识产权贸易联系的国家(地区)数量,即一个国家(地区)的知识产权贸易伙伴数量:

式中:CD(i)为国家(地区)i的度中心性;N为国家(地区)数量;aij为国(地区)家知识产权贸易矩阵,若有贸易联系赋值为1,若无联系则为0。

(2)强度中心性(Strength Centrality, CS)。在全球知识产权贸易网络中,节点强度中心性表示该国(地区)的知识产权贸易总额:

式中:CS(i)为国家(地区)i的强度中心性;Ni为与国家(地区)i邻接的国家集合;Wij为国家(地区)i与国家(地区)j的知识产权贸易额。

(3)邻近中心性(Closeness Centrality, CC)。在全球知识产权贸易网络中,国家(地区)的邻近中心性意为与网络中心的紧密程度:

式中:CC(i)为国家(地区)i的邻近中心性;dij为国家(地区)i和国家(地区)j之间的最短路径距离。

(4)介数中心性(Betweenness Centrality, CB)。在全球知识产权贸易网络中,节点介数中心性表示该国(地区)在全球知识产权贸易中承担“中介”或“中转站”的能力:

式中:CB(i)为国家(地区)i的介数中心性;Njk为国(地区)家j和国家(地区)k之间的最短路径数量;Njk(i)为国家(地区)j和国家(地区)k经过国家(地区)i的最短路径数量。

2.3 敏感性、脆弱性与全球地缘科技格局测度

敏感性(Sensitivity)和脆弱性(Vulnerability)是非对称相互依存理论(Asymmetric Interdependence)中刻画国家间非对称依存关系的两个核心指标[29,30,31]。非对称相互依存理论是国际政治学和国家关系领域的基础理论,用以衡量在贸易全球化时代不同国家在贸易与投资过程中形成的地位高低[32]。在非对称相互依存理论框架中,敏感性描述的是一国政策变化导致另一国家付出多大代价;脆弱性描述的是一国为应对外部变化而做出调整付出的代价。敏感性和脆弱性分别从被动和主动两个视角,阐释了在全球竞争中,国家相对权力的大小。那么,在全球地缘科技格局中,敏感性指的是在全球科技竞争中,知识产权优势国通过实施知识产权保护导致知识产权弱势国付出代价的惨烈程度,脆弱性指的是知识产权弱势国为应对全球科技竞争而做出的努力程度。

式中:Si→j代表国家(地区)i对国家(地区)j的知识产权敏感性;Vi→j代表国家(地区)i对国家(地区)j的知识产权脆弱性;Tradeij为国家(地区)i与国家(地区)j之间的知识产权贸易总额(五年总额);Tradei和Tradej分别为国家(地区)i和国(地区)家j的知识产权贸易总额(五年总额);GDPi和GDPj分别为国家(地区)i和国家(地区)j的国内生产总值(五年总额)。当Si→j>0.2或Vi→j>0.2时,说明国家(地区)i对国家(地区)j知识产权敏感或脆弱;当Si→j<-0.2或Vi→j<-0.2时,说明国家(地区)j对国家(地区)i知识产权敏感或脆弱;当Si→j=[-0.2,0.2]或Vi→j=[-0.2,0.2]时,说明国家(地区)i与国家(地区)j之间知识产权对称敏感或脆弱。

通过计算,我们可以得到国家(地区)i与国家(地区)j之间的知识产权敏感性和脆弱性矩阵,并把一个国家(地区)的对其敏感(脆弱)的国家(地区)称之为其知识产权敏感(脆弱)腹地。由于本文采用的是多边知识产权贸易数据,且目的是识别全球地缘科技体系中拥有核心权力的国家(地区),因而在具体识别每一个国家(地区)的知识产权敏感(脆弱)腹地或其属于哪一个国家(地区)的知识产权敏感(脆弱)腹地时,按照以下步骤进行(以敏感性为例):

第一步:如果国家(地区)i对多个国家(地区)知识产权敏感(Si→j>0.2)或国家(地区)j对多个国家(地区)知识产权敏感(Si→j<-0.2),则选取国家(地区)i敏感度最大值或国家(地区)j敏感度最小值对应的国家(地区)作为其初级知识产权敏感上级国家(地区);其次,对第一步识别出的知识产权敏感上级国家(地区)进行再次甄别,如该国家(地区)仍然对某个国家(地区)或某些国家(地区)知识产权敏感,则依旧选取其敏感性最大值或最小值对应的国家(地区)作为其二级知识产权敏感上级国家(地区),如此进行反复递归甄别,直至识别出的知识产权敏感上级国家(地区)不对其他国家(地区)知识产权敏感,则将该国家(地区)作为国家(地区)i或国家(地区)j的终极知识产权敏感上级国家(地区);

第二步:如果国家(地区)i或国家(地区)j对所有国家(地区)都不敏感(即Si→j=[-0.2,0.2]),则将此类国家(地区)直接划为终极知识产权敏感上级国家(地区)。

3 全球知识产权贸易格局与网络特征

3.1 知识产权进口格局由集中向分散演化,出口格局基本保持不变

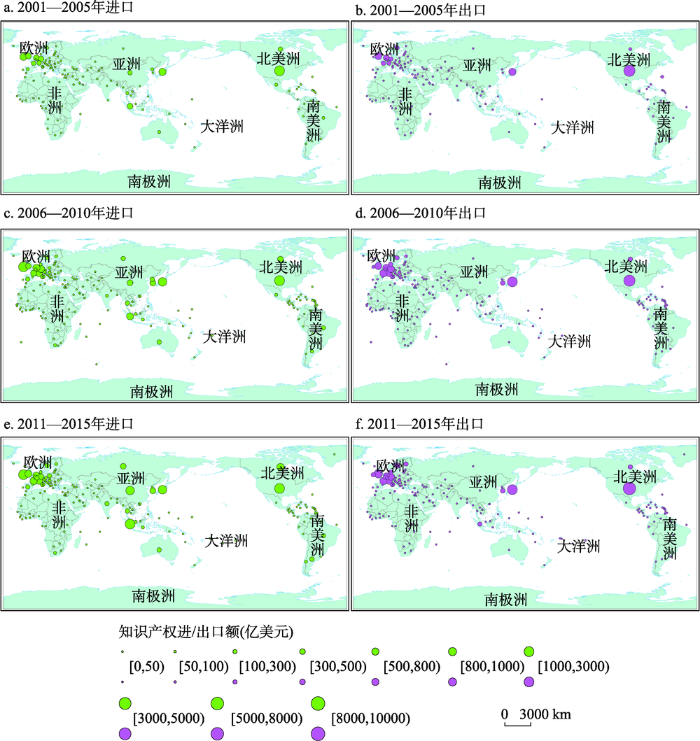

2001—2015年,全球知识产权进口格局与出口格局差异较大。其中,全球知识产权进口格局呈现出由集中向分散的发展态势,尤其是一些新兴经济体的知识产权进口量急速增加,如中国的知识产权进口额由第一时段(2001—2005年)的184.18亿美元增长至第三时段(2011—2015年)的981.24亿美元,年均增长率达到12.69%;巴西的知识产权进口额由第一时段的60.11亿美元增长至第三时段的236.86亿美元,年均增长率达到10.29%;新加坡的知识产权进口额由第一时段的334.72亿美元增长至第三时段的1035.09亿美元,年均增长率达到8.40%。而全球知识产权出口格局在这14年间基本不变,基本锁定于美国、日本和西欧的“三足鼎立”格局。美国和日本是全球最大的两个技术输出国,其知识产权出口量分别由第一时段的3017.03亿美元和695.56亿美元增长至第三时段的6301.39亿美元和1648.79亿美元(图1)。图1

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图12001—2015年分时段全球知识产权进出口贸易格局

注:此图根据国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2016)1666)号)绘制,底图无修改。

Fig. 1The pattern of global intellectual property import and export trade from 2001 to 2015

3.2 以美国为爆点的全球知识产权贸易烟花状格局逐渐凸显

2001—2015年,美国是全球知识产权贸易网络的绝对核心,全球知识产权贸易空间格局已由“美国-西欧”-“美国-日本”这一双拱门格局演化成以美国为爆点的跨区域烟花状格局(美国-日本,美国-加拿大,美国-西欧,美国-中国,美国-新加坡,美国-澳大利亚,美国-巴西等)(图2,见第2121页)。图2

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图22001—2015年分时段全球知识产权贸易网络

注:此图根据国家测绘地理信息局标准地图(审图号:GS(2016)1666)号)绘制,底图无修改。

Fig. 2The pattern of global intellectual property trade network from 2001 to 2015

14年间,知识产权贸易多发生于发达国家之间,其中,美国与日本之间的知识产权贸易额始终位居全球第一,由第一时段的685.04亿美元增长至第三时段的973.43亿美元。另外,在双边知识产权贸易中,美国也扮演了极其重要的角色。2001—2005年,在前20对双边知识产权贸易中,有美国参与的多达15对,前10中更是有9对;2006—2010年,在前20对双边知识产权贸易中,美国参与的增长至16对;2011—2015年,2011—2015年,在前20对双边知识产权贸易中,更是有19对有美国参与,而唯一一对与美国无关的双边知识产权贸易也仅位居第19(发生在中国(联合国商品贸易数据库将中国(整体)分为中国、中国香港、中国澳门和中国台湾四个部分,受此数据库约束,本文中的“中国”知识产权贸易皆指中国大陆地区的知识产权贸易。)与韩国之间,贸易额为79.55亿美元)。

3.3 知识产权贸易网络两极分化显著,具典型的小世界特征

2001—2015年,全球知识产权贸易网络呈现出逐渐萎缩的态势,网络中节点数虽呈上升趋势(由第一时段的132个上升至第三时段的168个),但网络中边数却呈下降趋势(由第一时段的993条下降至第三时段的877条),网络密度更是由第一时段的0.120下降至第三时段的0.063,反映出全球知识产权贸易因知识产权具有时效性(一个知识产权交易的合同年限可达数年、数十年)而具有累积效应。在逐渐萎缩的过程中,全球知识产权贸易网络节点发育呈现出显著的差异性,两极分化严重,且网络整体特征呈现出典型的小世界性(见表1):Tab. 1

表1

表12001—2015年分时段全球知识产权贸易网络统计特征量

Tab. 1

| 统计特征 | 统计指标 | 2001—2005年 | 2006—2010年 | 2011—2015年 |

|---|---|---|---|---|

| 网络规模 | 节点数 | 132 | 176 | 168 |

| 边数 | 993 | 1334 | 877 | |

| 密度 | 0.120 | 0.087 | 0.063 | |

| 网络直径 | 4(5) | 4(4) | 4(5) | |

| 小世界性 | 平均聚类系数 | 0.780(0.055) | 0.825(0.046) | 0.781(0.045) |

| 平均路径长度 | 2.028(2.816) | 2.006(2.613) | 2.097(2.656) | |

| 无标度性 | 度中心性幂律拟合 | y=1644.5x-1.467 R2=0.7813 | y=2586.2x-1.512 R2=0.8224 | y=1067.7x-1.36 R2=0.9013 |

| 度中心性指数拟合 | y=75.821e-0.04x R2=0.9367 | y=61.574e-0.029x R2=0.8917 | y=35.902e-0.027x R2=0.9025 | |

| 强度中心性幂律拟合 | y=6E+15x-5.111 R2=0.7545 | y=2E+17x-5.81 R2=0.7794 | y=2E+16x-5.112 R2=0.7478 | |

| 强中心性指数拟合 | y=2E+11e-0.147x R2=0.9924 | y=2E+11e-0.122x R2=0.9899 | y=2E+11e-0.115x R2=0.9888 | |

| 度中心性 | 平均度中心性 | 15.395 | 15.159 | 10.440 |

| 变异系数 | 1.281 | 1.504 | 1.739 | |

| 基尼系数 | 0.628 | 0.679 | 0.686 | |

| 强度中心性 | 平均强度中心性 | 74.483 | 109.355 | 110.365 |

| 变异系数 | 4.445 | 4.531 | 5.556 | |

| 基尼系数 | 0.913 | 0.922 | 0.928 | |

| 邻近中心性 | 平均邻近中心性 | 0.503 | 0.505 | 0.484 |

| 变异系数 | 0.148 | 0.121 | 0.126 | |

| 基尼系数 | 0.078 | 0.056 | 0.061 | |

| 介数中心性 | 平均介数中心性 | 0.008 | 0.006 | 0.007 |

| 变异系数 | 6.042 | 8.910 | 7.548 | |

| 基尼系数 | 0.947 | 0.973 | 0.968 |

新窗口打开|下载CSV

(1)全球知识产权贸易网络的连接水平逐渐降低,中低度节点占主导。14年间,在全球知识产权贸易网络中,度中心性值高于平均数的国家数量所占比例由第一时段的36.43%下降至第三时段的29.76%,度中心性值为1的国家数量由第一时段的46个上升至第三时段的57个。

(2)全球知识产权贸易网络两极分化严重。度中心性、强度中心性和介数中心性这三个指标的变异系数和基尼系数皆较高,尤其是强度中心性和介数中心性的基尼系数始终高于0.9,且整体呈现出上升态势,表明在参与知识产权贸易的国家数量增加情境下,全球知识产权贸易网络呈现出强劲的两极分化态势。

(3)全球知识产权贸易网络联系紧密。14年间,俄罗斯以绝对优势的知识产权贸易伙伴国数量始终位居邻近中心性值首位,而全球大部分国家(地区)都与俄罗斯产生知识产权贸易。2001—2005年,132个国家(地区)节点中有105个直接与俄罗斯产生联系;2006—2010年,176个国家(地区)节点中有160个直接与俄罗斯产生联系;2011—2015年,168个国家(地区)有144个直接与俄罗斯产生联系。

(4)与同等规模随机网络相比,全球知识产权贸易网络集聚系数较大,平均路径长度较小,小世界性特征显著。另外,全球知识产权贸易网络度中心性的位序-规模分布函数和强度中心性的位序-规模分布函数皆呈现出良好的指数分布,且均具有较高的置信水平。这一发现与已有以论文合作为媒介的全球科研合作网络的相关研究一致[10,33,34],表明在全球尺度,在科技领域,小世界网络具有普遍性。

3.4 知识产权贸易网络等级层次涌现,以“美国”为尖端的金字塔结构不断夯实

依据国家(地区)强度中心性大小,利用Pajek软件中的层次聚类算法对全球知识产权贸易网络的等级层次性进行识别发现,2001—2015年,全球知识产权贸易网络由双核心圈层结构向单核心圈层结构渐进发育,以美国为核心的金字塔结构格局不断夯实,见图3。图3

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT

新窗口打开|下载原图ZIP|生成PPT图32001—2015年分时段全球知识产权贸易网络的等级层次结构演化

注:图中节点大小与该节点的强度中心性成正比;边粗细与节点间知识产权贸易额正相关。

Fig. 3Evolution of hierarchical structure of global intellectual property trade network from 2001 to 2015

2001—2005年,全球知识产权贸易网络虽然形成了以美国、日本为双核心的圈层结构,但在知识产权贸易规模上,美国具有明显的优势。这一阶段,美国以4063.84亿美元的知识产权贸易额位居全球第一,日本以1338.77亿美元位居第二。位居中间圈层的国家除加拿大外,全部位于西欧地区,分别为英国、德国、荷兰、瑞士和法国。这6个国家的知识产权贸易额分别为194.58亿美元、963.49亿美元、571.56亿美元、676.49亿美元、503.54亿美元和353.19亿美元。其余124个国家(地区)皆位于外围圈层,这些国家的知识产权贸易相对较少,平均贸易额仅有15.65亿美元。这一阶段,中国的知识产权贸易额为191.62亿美元,位居全球第十一位。

2006—2010年,美国以6343.92亿美元的贸易额成为全球知识产权贸易网络的唯一核心,位居金字塔结构的顶端。日本在这一阶段退居中间圈层,其贸易额为2073.99亿美元,仍然位居全球第二。上一阶段位居中间圈层的6个国家在这一阶段仍然位居中间圈层。这一阶段,爱尔兰知识产权贸易额增加显著,由上一阶段的806.48亿美元增长至1565.81亿美元,位居全球第三,从外围圈层跃居至中间圈层。与上一阶段一样,除日本外,核心圈层和中间圈层的国家都位于北美和西欧地区,皆为发达国家。其余157个国家(地区)位居位于外围圈层,平均贸易额仅达到32.28亿美元。这一阶段,中国的知识产权贸易额为492.50亿美元,仍然位居全球第十一位。

2006—2010年,全球知识产权贸易网络基本延续上一阶段的以美国为单核心的金字塔结构。这一阶段,美国的知识产权贸易额达到8258.13亿美元,占到全球知识产权贸易额的28.58%。上一阶段位居中间圈层的8个国家中,荷兰和法国在这一阶段下降至外围圈层,其余6个国家仍然位居中间圈层。其中,爱尔兰以2991.76亿美元的贸易额超越日本位居第二,日本则以2588.13亿美元位居第三。位居外围圈层的国家(地区)数量为161个,平均贸易额仅有59.71亿美元。这一阶段,中国的知识产权贸易额为1025.59亿美元,上升至全球第九位。

从全球知识产权贸易网络的等级层次结构可以看出,中国的贸易额虽快速上升,但始终位居外围圈层,这与以论文合作刻画的中国在全球科研合作网络中的核心地位极不相符[10,11],突出反映中国虽然在科研产出规模上位居世界领先行列,但在质量上(可被交易的知识产权上)仍然与发达国家差距明显。

4 知识产权贸易敏感性和脆弱性下的全球地缘科技格局

4.1 敏感性:由美-俄分庭抗礼到美国一极独大

敏感性描述的是与知识产权贸易直接关联的受影响程度,即一国因他国知识产权保护而受到的在贸易上的直接损失。2001—2015年,全球知识产权贸易敏感性腹地格局呈现出由美国和俄罗斯分庭抗礼到美国一极独大的演变过程,具体来看:2001—2005年,基于敏感性模型识别出的终极知识产权敏感上级国家为6个,除美国、俄罗斯和塞尔维亚外,其余三个国家皆为独立型终极知识产权敏感上级国家,即其不对任何国家知识产权敏感,其他国家也不对其知识产权敏感,分别为拉脱维亚、立陶宛和罗马尼亚。这一阶段,美国的知识产权敏感性腹地国家(地区)数量为65个,空间上主要分布在欧洲地区、亚太地区和南美地区;俄罗斯的知识产权敏感性腹地国家(地区)数量为38个,空间上主要分布在中亚、西亚以及东欧地区;塞尔维亚的知识产权敏感性腹地国家(地区)数量为21个,主要分布在北非、中非地区。

2006—2010年,随着参与全球知识产权贸易的国家数量增多,基于敏感性模型识别出的终极知识产权敏感上级国家数量也增长至12个。这一阶段,俄罗斯的知识产权敏感性腹地数量增加至92个,空间上集中分布在中亚、西亚、东欧以及非洲地区;美国的知识产权敏感性腹地数量也上升至67个,基本延续上一阶段的空间分布状况。荷兰、比利时和丹麦三个国家在这一阶段也成长为拥有腹地的终极知识产权敏感上级国家,其中荷兰的的腹地数量为3个,比利时和丹麦的腹地数量皆只有1个。这一阶段,独立型终极知识产权敏感上级国家有斯洛伐克、立陶宛、拉脱维亚、保加利亚、克罗地亚、爱沙尼亚和芬兰。

2011—2015年,基于敏感性模型识别出的终极知识产权敏感上级国家数量仅有4个。除美国外,其余三个皆为独立型终极知识产权敏感上级国家,分别为尼日利亚、伊朗和罗马尼亚。这一阶段,美国的知识产权敏感性腹地遍布全球,数量多达164个,几乎全球所有国家都对美国知识产权贸易敏感,美国成为全球知识产权贸易的霸主。

4.2 脆弱性:美国主宰格局愈发强化

脆弱性描述的是与知识产权贸易间接关联的受影响程度,即一国因他国知识产权保护而受到的在经济发展上的间接损失,反映出一国经济发展对知识产权的依赖性。2001—2015年,全球知识产权贸易脆弱性腹地格局呈现出美国主宰的格局,且这种格局在不断加深,具体来看:2001—2015年,基于脆弱性模型识别出的终极知识产权脆弱上级国家由第一时段的43个增长至第二时段的88个,后下降至第三时段的52个。在这些终极知识产权脆弱上级国家中,除美国外,其余国家皆为独立型终极知识产权脆弱上级国家,这些国家集中分布在非洲、西亚、中亚以及东南亚地区,多为发展中及欠发达国家,这些国家的经济发展仍处于粗放型的经济增长方式,即依赖于资源和廉价的劳动力,而对知识产权的依赖还很低。14年间,美国的知识产权贸易脆弱性腹地数量由第一时段的85个增长至第三时段的102个,在空间分布上也不断扩充,在美洲、欧洲和亚太地区基本实现全覆盖。

5 结论与讨论

从军事实力到经济实力,再到科技实力,地缘政治逻辑的深层次变化凸显了国家权力的核心依托也发生了变化。在知识经济时代,拥有核心竞争力的知识产权往往能够让一个国家在全球科技竞争中立于不败之地。改革开放40周年以来,中国在科技创新领域逐渐走出一条具有中国特色的自主创新道路,由科技小国向科技大国发展,并向科技强国迈进。中国崛起,关键在于科技崛起。本文以2001—2015年全球国家(地区)间的知识产权进出口数据,在研究全球知识产权贸易网络时空结构的基础上,探讨了全球地缘科技体系的时空演化格局,得出以下结论:

(1)全球知识产权进口格局呈现出由集中向分散的发展态势,一些新兴经济体的知识产权进口量增长迅速,而全球知识产权出口格局基本保持不变,锁定于美国、日本和西欧的“三足鼎立”格局。

(2)全球知识产权贸易网络已由“美国-西欧”-“美国-日本”这一双拱门格局演化成以美国为爆点的跨区域烟花状格局,小世界特征显著,并发育出金字塔结构的等级层次性,美国是全球知识产权贸易的中心。

(3)基于敏感性和脆弱性模型阐释的全球知识产权贸易的非对称依赖性进一步验证了美国是全球地缘科技格局的核心,且其核心地位不断巩固和加强。这一方面突出反映了美国深度主导全球知识国际化和科技全球化的发展,另一方面也反映了在国际竞争中,美国拥有强大的地缘科技实力。

全球地缘科技格局深度揭示了中国在全球科技竞争中的“边缘”地位,这与大众认知的中国在科技产出上的大国地位极不相符,凸显出中国科技产出质量仍然较低,中国的科技发展之路仍任重道远。中国在未来科技发展道路以及科技政策的制定上,应坚持创新发展战略,强调科技产出的质量,提高核心知识产权竞争力。另外,基于敏感性和脆弱性模型阐释的全球知识产权贸易的非对称依赖性也反映出中亚、西亚以及非洲地区是美国当前科技权力缺失的地区,而这些地区正是中国“一带一路”建设的核心地区。因此在未来中国应加强与这些地区国家进行科技创新合作,明晰重点合作领域和重点合作区域,将“一带一路”建设成科技创新合作之路。

本文从知识产权贸易的非对称依赖的视角阐释了2001—2015年的全球地缘科技格局演化过程,试图丰富和拓宽当前创新地理学和地缘政治学的研究内容和研究视角,但在全球科技竞争日趋激烈的今天,仍显不够,还有大量关于“地缘科技”的现实问题值得地理****深入探究。基于此,本文提出以下几点未来的研究方向:

(1)地缘科技与地缘科技学的理论体系建构研究。地缘政治学脱胎于地理学,地缘科学作为地缘政治在科技领域的自然延伸,地缘科技学的理论体系也应从地理学出发,建构其理论框架。

(2)多尺度多竞争介质的地缘科技格局研究。国家科技竞争不仅仅在于隐性的知识产权竞争,还在于显性的国家科技产品竞争、科技人才竞争、科技制度和政策竞争,以及大学和企业竞争等等,国家科技竞争不仅存在于全球尺度,还存在于区域尺度、多边尺度,甚至双边尺度,因此在未来研究中应开展多尺度的多竞争介质的地缘科技格局研究。

(3)中国科技战略布局研究。中国所处的地缘环境复杂,所面临的技术封锁与针对也没有任何一个国家可以比拟。中国地缘科技战略布局思路设计应以客观认识中国在全球地缘科技格局中位置为前提,因此在未来应对中国在全球技术创新体系、全球技术贸易体系、全球地缘科技格局中的位置及变动趋势进行持续跟踪研究。

参考文献 原文顺序

文献年度倒序

文中引用次数倒序

被引期刊影响因子

[本文引用: 1]

DOI:10.18306/dlkxjz.2016.05.007URL [本文引用: 1]

全球化、创新驱动是新时代的重要特征之一,创新网络成为经济地理****关注的热点领域之一。在评述现有创新网络研究成果的基础上,本文界定了全球—地方创新网络的内涵和特征,论述了其类型、结构、作用机理和分析方法,并得出结论:全球创新网络与地方创新网络是不可分割的有机体,地方创新网络是全球创新网络的子系统,知识流是创新网络各主体之间联系的重要纽带,行业协会、技术联盟与成员之间的多次协商是全球—地方创新网络的重要组织方式,而网络知识测量方法则能较好地实现定性分析结论与统计计算结论的融合,能较好地刻画、模拟全球—地方创新网络的形态、结构、演变和机理。从服务国家建设和推动中国创新地理学发展的目标出发,有必要开展基于中国国情和视角的全球—地方创新网络机理与区域经济增长之间互动关系的研究,启动不同产业领域的全球—地方创新网络的比较分析,检验网络知识测量方法的可靠性和准确性。

DOI:10.18306/dlkxjz.2016.05.007URL [本文引用: 1]

全球化、创新驱动是新时代的重要特征之一,创新网络成为经济地理****关注的热点领域之一。在评述现有创新网络研究成果的基础上,本文界定了全球—地方创新网络的内涵和特征,论述了其类型、结构、作用机理和分析方法,并得出结论:全球创新网络与地方创新网络是不可分割的有机体,地方创新网络是全球创新网络的子系统,知识流是创新网络各主体之间联系的重要纽带,行业协会、技术联盟与成员之间的多次协商是全球—地方创新网络的重要组织方式,而网络知识测量方法则能较好地实现定性分析结论与统计计算结论的融合,能较好地刻画、模拟全球—地方创新网络的形态、结构、演变和机理。从服务国家建设和推动中国创新地理学发展的目标出发,有必要开展基于中国国情和视角的全球—地方创新网络机理与区域经济增长之间互动关系的研究,启动不同产业领域的全球—地方创新网络的比较分析,检验网络知识测量方法的可靠性和准确性。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

.

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 3]

[本文引用: 3]

[本文引用: 2]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

DOI:10.14015/j.cnki.1004-8049.2015.01.004URL [本文引用: 1]

国际经济相互依赖一直都是国际合作领域的重要研究话题。基欧汉和 奈通过敏感性和脆弱性两个概念建构了新自由制度主义理论,将相互依赖理论推向了巅峰。然而,此后的****较少对国际经济相互依赖关系中的敏感性和脆弱性概念 进行研究。事实上,敏感性和脆弱性之间是存在一定联系的,通过引入维持成本和退出成本,能够进一步深化对两个概念的理解,进而探索并归纳两个概念的关系和 规律。敏感性和脆弱性将共同影响一国的战略决策,并且最终影响双边经济相互依赖关系的发展,这对分析和深入理解中国与东盟的经济相互依赖关系有一定的帮 助,也能为双边关系的未来发展带来一定的启示。

DOI:10.14015/j.cnki.1004-8049.2015.01.004URL [本文引用: 1]

国际经济相互依赖一直都是国际合作领域的重要研究话题。基欧汉和 奈通过敏感性和脆弱性两个概念建构了新自由制度主义理论,将相互依赖理论推向了巅峰。然而,此后的****较少对国际经济相互依赖关系中的敏感性和脆弱性概念 进行研究。事实上,敏感性和脆弱性之间是存在一定联系的,通过引入维持成本和退出成本,能够进一步深化对两个概念的理解,进而探索并归纳两个概念的关系和 规律。敏感性和脆弱性将共同影响一国的战略决策,并且最终影响双边经济相互依赖关系的发展,这对分析和深入理解中国与东盟的经济相互依赖关系有一定的帮 助,也能为双边关系的未来发展带来一定的启示。

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]

[本文引用: 1]