中科院地质与地球物理研究所地球与行星物理院重点实验室魏勇研究员、岩石圈演化国家重点实验室贺怀宇研究员、南京大学惠鹤九教授、中山大学崔峻教授、山东大学史全岐教授等通过多学科交叉研究提出,月球背面月壤可能记录了地磁场演化的信息,最早可记录至35亿年前,此时月球磁场强度已经显著衰减。

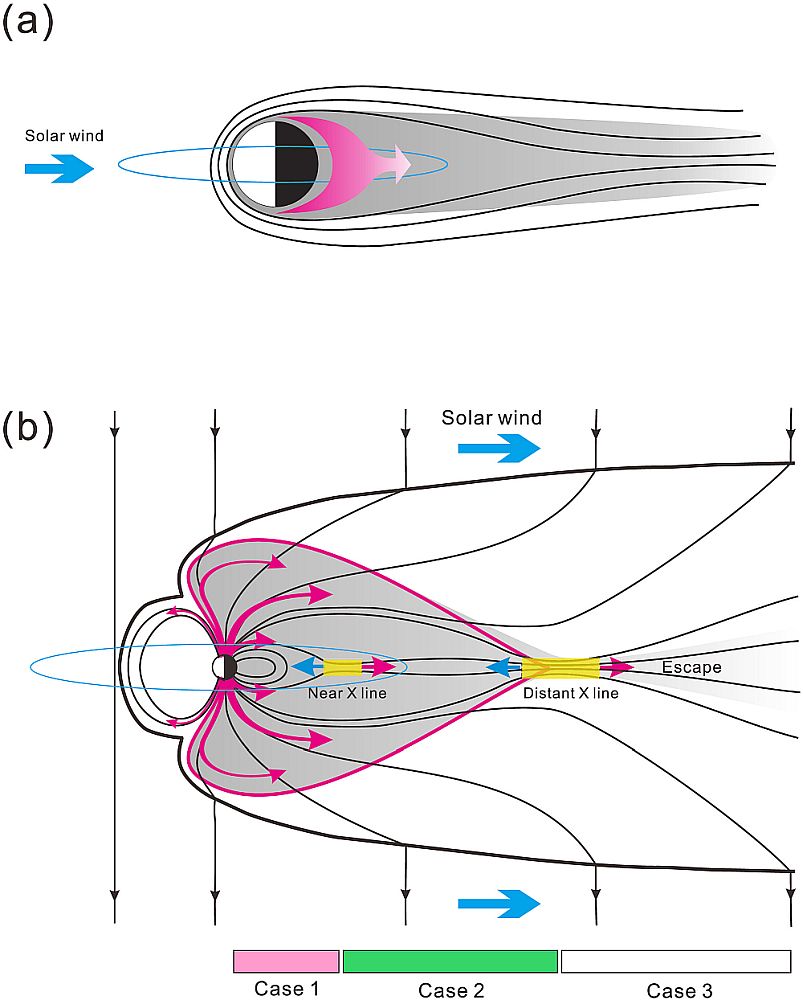

半个多世纪的地球与行星空间探索表明,水星、地球、木星、土星等具有偶极磁场的行星,在时速超过150万公里的高速太阳风的冲击下,其磁场会产生一种名为“Dungey Cycle”的等离子体对流现象,把绝大部分试图逃逸的大气离子重新送回行星,从而达到削弱逃逸的效果。而金星和火星因发电机在演化早期就已停止,则不具有这种现象。对于地球,“Dungey Cycle”所产生的时速约40万公里的地向高速流在约6—120个地球半径(1个地球半径为6371公里)范围内稳定存在。轨道位于60个地球半径的月球恰好穿过这一地向高速流区,且每个轨道的穿越时间约为4天(图1)。在此期间,大气粒子可以进入月壤颗粒的表层并保存下来。所以,对于给定地质年代,如果月球背面月壤中保存了来自地球大气的粒子,即可证明当时的地球具有较强的偶极磁场。这一方法应在近35亿年较为有效,因为美国Apollo计划在月球近面采回的样品表明,在更早的时间里,月球上可能存在很强的磁场,足以阻碍地球大气粒子对背面月壤的高速冲击。这一思路还可应用于木星、土星等气态行星的磁场演化研究,因为其气态表面不可能留存古磁场样品,但是它们为数众多的固态卫星的表面物质则有可能成为一个有效记录介质。

图1 (a)当偶极地磁场不存在时,只有月球近面可接收到地球大气粒子;蓝色椭圆表示月球轨道;(b)当偶极地磁场存在时,近面和背面均可接收到地球大气粒子

我国嫦娥四号是世界首个登陆月球背面的探月任务,返回的数据已经产出系列科学发现。近期将发射的嫦娥五号计划执行月壤样品返回任务,标志着我国将很快具备从月球背面获取月壤样品的能力。后续的人类探月计划应注重解决哪些重大科学问题?本研究给出了一项较为明确的建议:着眼于月球的特性,借助月球研究地球多圈层耦合系统以及地月系统的演化。

研究成果发表于国际权威学术期刊Geophysical Research Letters。(Wei Y*, Zhong J, Hui H, et al. Implantation of Earth's atmospheric ions into the nearside and farside lunar soil: Implications to geodynamo evolution[J]. Geophysical Research Letters, 2020: e2019GL086208. DOI: 10.1029/2019gl086208)(原文链接)。该成果受到国家自然科学基金、中科院地质与地球物理研究所重点部署项目资助。