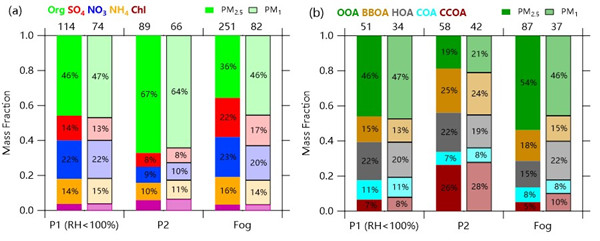

为此,中科院大气物理研究所孙业乐课题组联合暨南大学团队于2018年秋冬季在河北固城开展了一次综合观测(细颗粒物平均浓度:124±95μgm-3)。观测期间利用最新的飞行时间气溶胶化学组分监测仪(ToF-ACSM)和PM1/PM10自动切换系统对PM1和PM2.5的化学组分进行了实时在线测定和分析。此次综合观测具有典型的代表性,特别是整个观测根据气象条件差异可以分为明显两个不同阶段,第一阶段(P1)伴随高的相对湿度(RH)和几次雾事件,而第二阶段(P2)湿度总体较低且没有雾发生。研究结果显示颗粒物化学组成在两个时段存在显著差异,高湿阶段二次无机气溶胶(SIA:硫酸盐,硝酸盐和铵盐)和有机物的贡献相当,但在低湿阶段,有机物的贡献显著增加(64–67%,图1)。

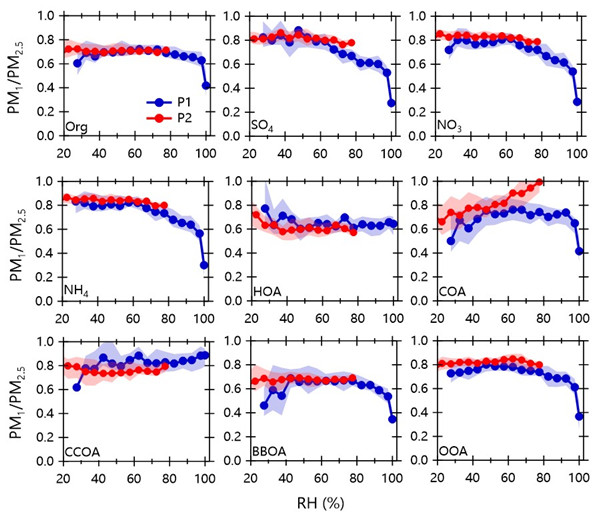

通过对比PM1和PM2.5化学组分差异发现,一次和二次颗粒物组分的PM1/PM2.5比值随相对湿度的变化存在显著差别(图2)。其中,二次无机和二次有机物的PM1/PM2.5比值在RH>60%和SIA>50%时呈现明显的降低,说明在高湿情况下,小粒子逐渐吸湿增长演变为大粒子,进一步分析发现这种变化与不同化学组分的吸湿性以及相态的变化密切相关。相反,低吸湿性的一次排放的燃煤和机动车有机物的PM1/PM2.5比值却与RH无明显相关性。研究利用热动力模型进一步评估了这种PM1和PM2.5组分差异对颗粒物酸度和气溶胶含水量的影响。结果发现PM1和PM2.5组分差异对颗粒物酸度的估算影响很小(pH<0.1),但对气溶胶含水量的估算影响显著,甚至高达50–70%。

鉴于气溶胶质谱仪被广泛地应用于世界各地颗粒物化学组分的观测和分析,本研究定量表征的PM1和PM2.5化学组分的差异不仅为数值模式比对验证PM2.5化学组分的模拟提供重要的数据支撑,也为大气化学机制研究尤其是与酸度和气溶胶水含量相关的非均相反应提供重要的参考。上述研究发表于Geophysical Research Letters。

参考文献:Sun, Y., He, Y., Kuang, Y., Xu, W., Song, S., Ma, N., Tao, J., Cheng, P., Wu, C., Su, H., Cheng, Y., Xie, C., Chen, C., Lei, L., Qiu, Y., Fu, P., Croteau, P., and Worsnop, D. R.: Chemical Differences between PM1 and PM2.5 in Highly Polluted Environment and Implications in Air Pollution Studies, Geophys. Res. Lett., e2019GL086288, 10.1029/2019gl086288, 2020.

文章链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL086288

图1. 固城冬季观测期间三个不同阶段PM1和PM2.5的(a)平均化学组成和(b)有机物的平均组成

图2. 不同化学组分的PM1/PM2.5比值在P1和P2阶段随相对湿度的变化图。

附件下载: