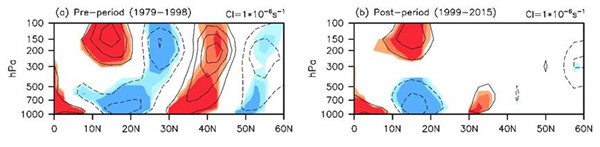

围绕上述问题,中国科学院大气物理研究所的徐霈强博士生、王林研究员、陈文研究员等指出,PJ/EAP型遥相关的空间结构在20世纪90年代末期发生了显著的年代际变化,主要表现在:(1)PJ/EAP型遥相关的活动中心整体向东移动了约20个经度;(2)90年代末之前PJ/EAP型遥相关在中纬度地区是一个深厚的正压结构,但该结构在90年代末之后显著减弱,只在对流层低层有很弱的环流异常(图1)。受上述变化的影响,PJ/EAP型遥相关对梅雨降水的影响在90年代末之后显著减弱。进一步分析指出,90年代末PDO转为负位相会造成西太副高位置的整体东移,并使得菲律宾附近的对流活跃中心向东移动,这使得PJ/EAP型遥相关的副热带波源东移,从而造成了PJ/EAP型遥相关在90年代末的整体东移。同时,副热带的对流活跃中心东移后,该地区的背景东风切变显著减弱,这不利于对流激发的斜压大气响应转为正压结构,因而不利于扰动能量向热带外传播,从而使得PJ/EAP型遥相关在热带外的正压结构及其对梅雨降水的影响均显著减弱。此外,由于PJ/EAP型遥相关引起的梅雨降水异常减弱,这会导致梅雨对PJ/EAP型遥相关的湿反馈效应减弱,从而进一步削弱PJ/EAP型遥相关在热带外的正压结构。

该研究得到国家重点研发计划(2016YFA0600604)和国家自然科学基金(41721004)等项目的资助。

图1. PJ/EAP型遥相关涡度场在1979-1998年(左)和1999-2015(右)的纬度-高度剖面图。等值线为涡度,填色为通过信度检验的区域。

论文信息:

Xu, P., L. Wang*, W. Chen, J. Feng, and Y. Liu, 2019: Structural Changes in the Pacific–Japan Pattern in the Late 1990s. Journal of Climate, 32, 607–621, https://doi.org/10.1175/JCLI-D-18-0123.1

附件下载: