中国科学院动物研究所鸟类学研究组利用群体基因组学的数据,以非模式鸟类物种为研究对象,对基因流在物种形成过程中的作用进行了系统的研究。研究组前期的研究发现,发生在两种长尾山雀之间近期的基因流大大降低了杂交区群体之间的基因组分化水平,且基因组的高分化区并不能有效抵抗基因流(Zhang et al. 2017);黄腹柳莺(Phylloscopus affinis)的线粒体基因组可能来源于已灭绝的其它物种,该灭绝物种和黄腹柳莺发生杂交,其线粒体基因组和部分可能的核基因片段通过杂交渗入到黄腹柳莺种群,并且替代了黄腹柳莺原有的线粒体,即所谓的“幽灵渐渗”(Zhang et al. 2019)。

物种分化过程通常以百万年为计量单位。在如此漫长的进化时间尺度下,发生在祖先支系之间的、古老的基因流信号时常会被湮没或被人为地忽略。直到近几年,其重要性才被逐渐认识。早期的系统发育重建通常基于单个或者几个基因片段,并把得到的系统发育树解释为真实的系统发育关系。然而实际上由于多种原因,基因树和物种树不一致是很普遍的现象。在近缘物种之间,基因树和物种树不一致通常是由于两种因素导致——不完全的谱系分选和/或种间基因流。增加数据量和改进计算方法(如采用溯祖等方法)能有效降低不完全的谱系分选的影响;然而,由于基因流反映的是网状进化关系而不是分支进化历史,因此很难有效地规避其影响。

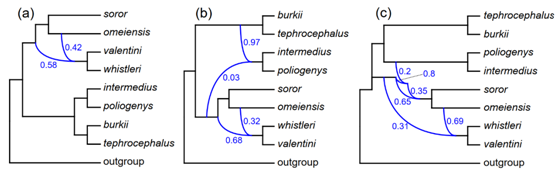

中科院动物所鸟类学研究组联合瑞典乌普萨拉大学和新加坡国立大学的研究团队,对古老基因流事件在系统发育重建过程中的重要影响进行了全面地阐述(Zhang et al. 2021)。本研究以包含8种柳莺科(Phylloscopidae)鸟类的单系群为研究对象,采用群体基因组测序的数据,整合系统发育基因组学和群体基因组学的研究方法构建了这些物种的系统发育关系。结果发现,基于全基因组的数据,峨眉鹟莺(Phylloscopus omeiensis)和韦氏鹟莺(P. whistleri)/比氏鹟莺(P. valentini)形成姐妹群(tree1,图1);与之相反,采用的数据量越少则越有可能获得峨眉鹟莺和淡尾鹟莺(P. soror)形成姐妹群的结果(tree2,图1)。尽管tree1在基因组上的分布比重更大(图1),系统发育网络分析、群体历史推断等分析的结果均一致地表明:占比更小的tree2反映了真实的种间关系(图2)。进一步分析发现,tree1结构来自于峨眉鹟莺和韦氏鹟莺/比氏鹟莺的祖先群体之间的“古老基因流”,此基因流影响了大部分基因组区域。该研究结果表明“民主多数树(democratic majority tree)”未必是真实的物种树,并进一步强调了由基因流导致的网状进化在系统发育重建过程中的重要影响。在对近缘物种之间的系统发育关系进行重建时,应该同时考虑分支进化和网状进化关系(图2)。在基因组学数据分析的时代,本研究揭示了构建生命之树时并非数据越多越好,而是应该选择合适的数据集。

该研究成果以“Most genomic loci misrepresent the phylogeny of an avian radiation because of ancient gene flow”为题在线发表于《Systematic Biology》。中国科学院动物研究所张德志助理研究员为第一作者;中国科学院动物研究所雷富民研究员及瑞典乌普萨拉大学Per Alstrom教授为通讯作者;新加坡国立大学Frank E. Rheindt教授参与了本研究。该研究得到了国家自然科学基金、第二次青藏高原综合科学考察研究等项目的资助。

论文链接:https://academic.oup.com/sysbio/advance-article/doi/10.1093/sysbio/syab024/6206429

图1. tree1和tree2在基因组上的分布及占比

图2. 系统发育网络分析结果

责任编辑:脱畅