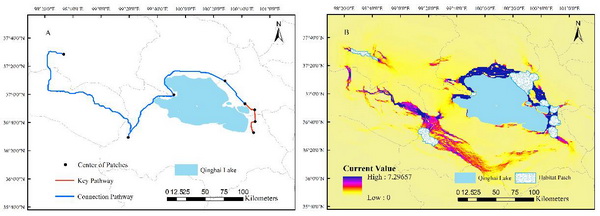

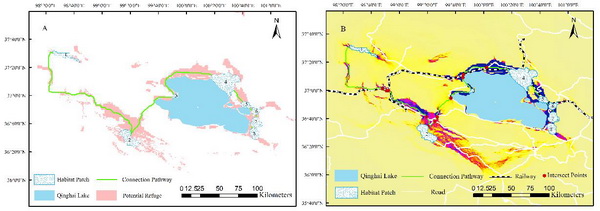

为了解普氏原羚在破碎栖息地中的连通现状,动物进化适应与濒危物种保护学科组在青海湖流域开展了多次系统而广泛的调查研究,获得了多类型环境变量数据和物种现时分布位点信息,采用生态位模型在小尺度上模拟了普氏原羚的空间适宜分布区域。进而,结合该物种的生态特征及当前的空间分布,将该物种分布地划分成了8个相对独立的生境斑块,其中哈尔盖-甘子河斑块面积最大。利用最小成本路径 (LCP) 模型和电路理论(circuit theory)模型构建独立斑块之间最优迁移廊道,结果表明,普氏原羚不同斑块之间可规划7条最优迁移路径,其中青海湖东部的4个生境斑块的景观阻力值较小,最适宜构建斑块间的生物迁徙路径,是普氏原羚种群扩散和基因交流的关键迁移廊道。本项研究结果为普氏原羚重要栖息地的保护和斑块间生物廊道构建提供了明确方向,为恢复和提高普氏原羚种群的遗传多样性提供理论依据,为特有濒危物种的系统保护和栖息地恢复与修复提供科学支撑。

研究论文Resistance-Based Connectivity Model to Construct Corridors of the Przewalski’s Gazelle (Procapra Przewalskii) in Fragmented Landscape近期发表于Sustainbility。中国科学院大学博士研究生张婧捷为论文的第一作者,张同作研究员为通讯作者。该研究得到了中国科学院战略性先导科技专项和青藏高原第二次科学考察研究等项目资助。学科组依托中科院高原生物适应与进化重点实验室和青海省动物生态基因组学重点实验室。

论文链接:https://doi.org/10.3390/su13041656

图1.(A) LCP模型模拟的每个斑块间的最小成本路径;(B)电路理论模型模拟的斑块间连通性的电流图

图2.(A)普氏原羚的潜在避难区分布图;(B)普氏原羚的扩散路径与交通设施的交汇点分布图

责任编辑:张婧睿