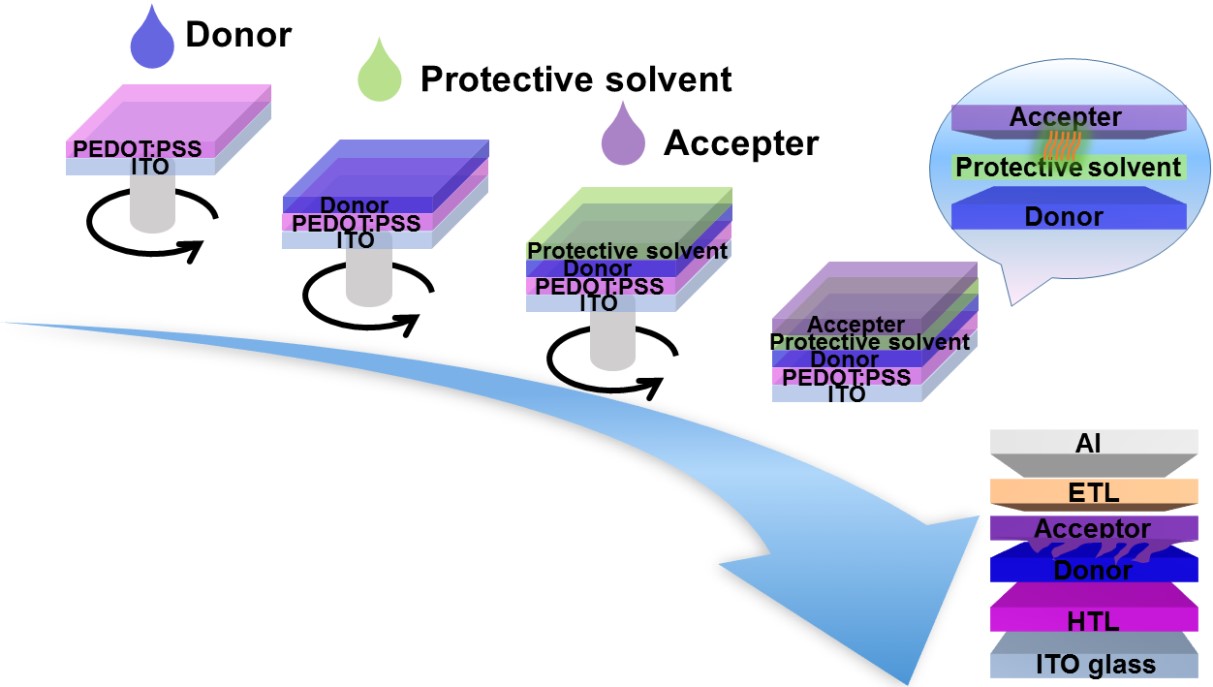

近期,中国科学院大学黄辉教授团队与其合作者发展了一种普适性方法用于制备分层堆积结构的有机太阳能电池,并将其命名为环境友好型溶剂保护法(ESP)。该方法利用环境友好型溶剂作为给体和受体之间的保护层,从而制备高性能的垂直相分离结构的分层堆积器件。通过研究不同保护溶剂对给体薄膜的保护作用的差异,从而筛选出最优的保护溶剂,并对其机理进行深入研究。

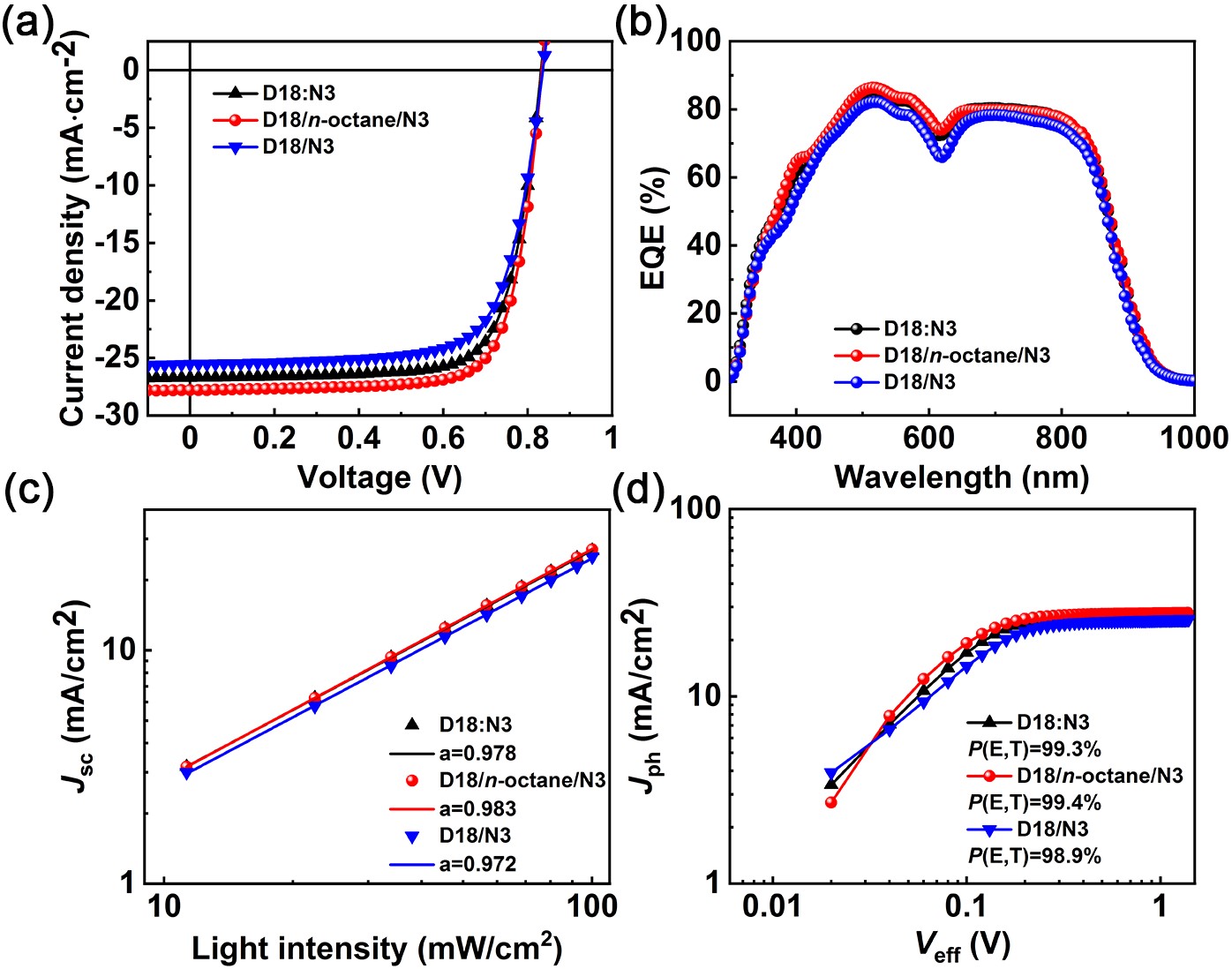

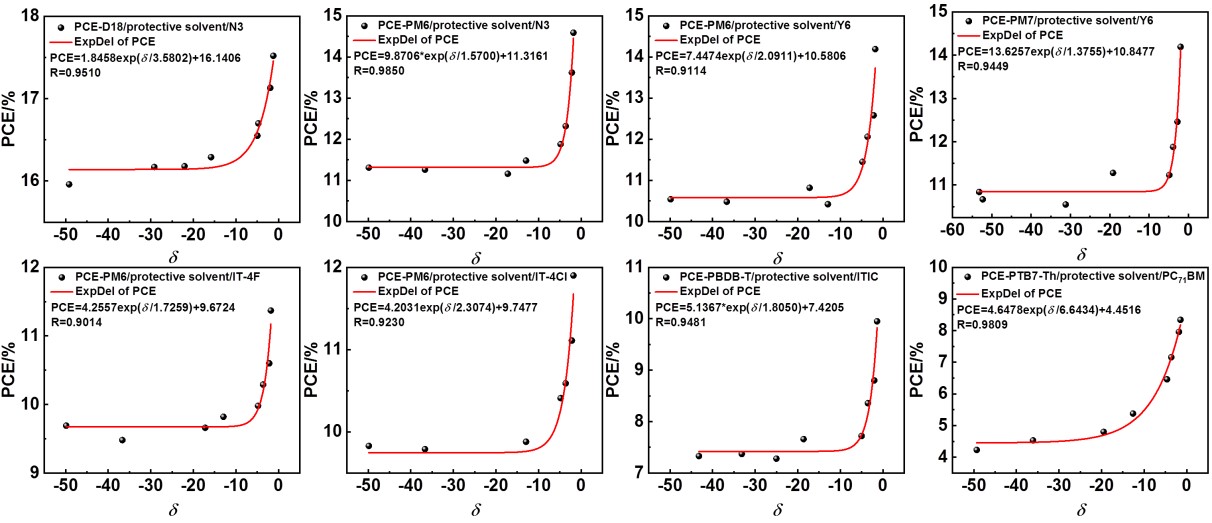

基于D18、N3体系,分别制备了BC器件和SD器件有/无保护溶剂的器件。在8种保护溶剂中筛选出的正辛烷具有最优的保护性能。以正辛烷为保护溶剂的SD器件(D18/n-octane/N3)具有最优的光伏性能,其对应的EQE光谱可达80%以上,并在520nm处达到86%;该器件具有较弱的复合和较高的激子解离效率;器件的能量转化效率(PCE)达到了17.52%,对应的开路电压(VOC)为0.834 V,短路电流(JSC)为of 27.79 mA/cm2,填充因子(FF)为 of 75.61%,为目前逐层旋涂法制备的OSC的最高效率。进一步研究表明,该ESP方法对富勒烯和非富勒烯的多个给受体材料体系都具有普适性,有利于将来的商业化应用。

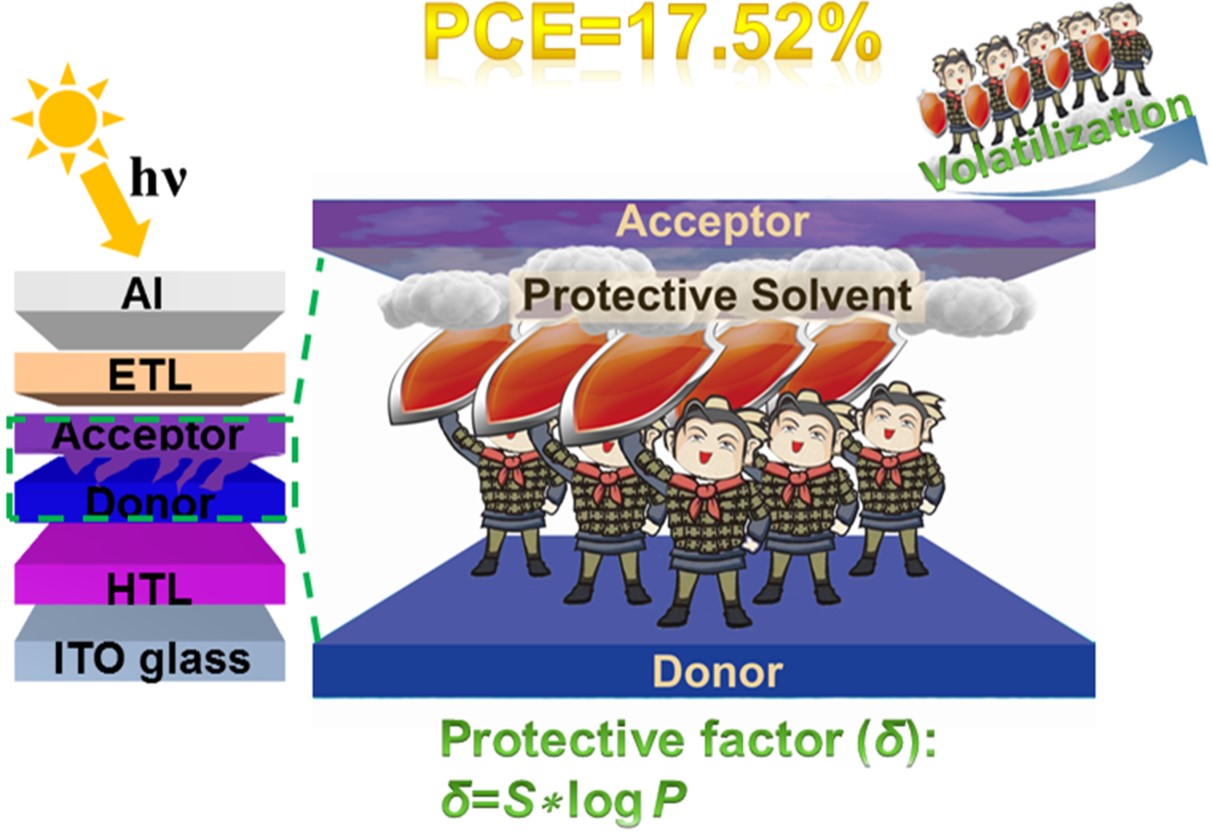

在ESP方法中,保护溶剂应同时满足两个条件:一、保护溶剂在给体薄膜表面具有良好的铺展性;二、在旋涂过程中,保护溶剂不能完全挥发。因此,保护溶剂在给体薄膜表面的铺展系数(S)和溶剂的挥发度(P)是值得关注的。于是,新的参数——保护因子(δ)被定义为:

该参数被用来衡量溶剂对给体材料的保护性能。并且,该工作建立了保护因子δ与PCE定量的关系曲线,并将其推广到多个给受体体系。保护因子的提出为理解ESP方法的机理和保护溶剂的选择提供了思路。

以上相关成果近日在能源与环境的著名期刊《Energy & Environmental Science》在线发表。论文第一作者为国科大材料科学与光电技术学院2019级博士研究生魏亚男,通讯作者为国科大黄辉教授、Link?ping University高峰教授和国家纳米科学中心丁黎明教授。上述研究工作得到了科技部重点研发计划,国家自然科学基金委和科学院相关经费的支持。

原文链接:Wei, Y. et al. “A universal method for constructing high efficiency organic solar cells with stacked structures, Energy. Environ. Sci. 2021, https://doi.org/10.1039/D0EE03490H

责任编辑:脱畅