针对上述科学问题,中国地质大学(北京)地球科学与资源学院青年教师张方方副教授在博士导师王银宏研究员和刘家军教授指导下,依托国家自然科学基金、“成矿动力学”学科创新引智计划、中央高校基本科研业务费等项目,针对中亚造山带南缘东天山古生代三岔口铜矿床开展了详细的野外地质观测和室内系统研究,取得如下重要成果和认识:

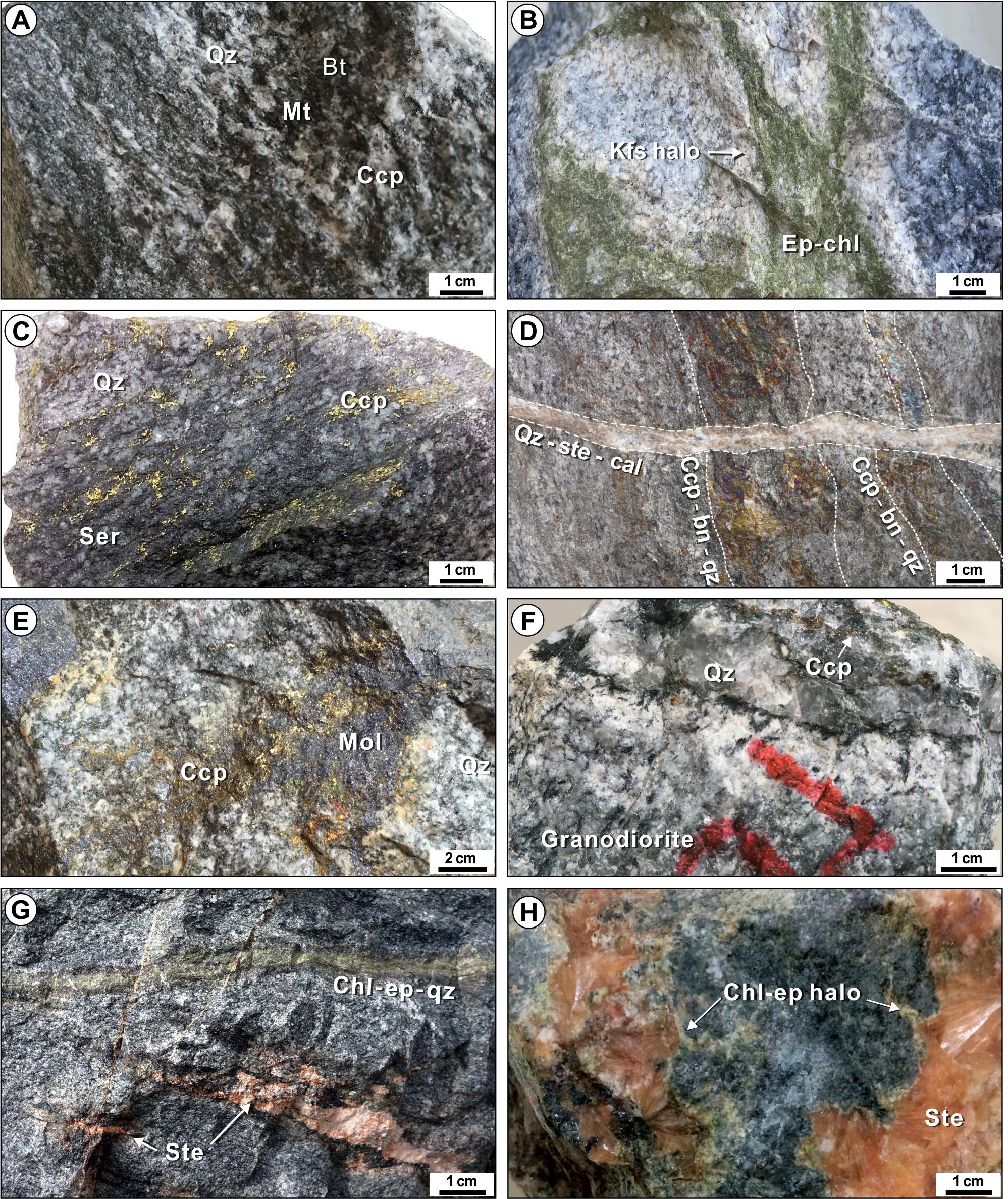

1、三岔口铜矿床含铜矿物主要为黄铜矿和斑铜矿,其次为硫钴铜矿(Cu0.89Fe0.02Co1.87Ni0.05S4)、蓝辉铜矿和铜蓝(图1),呈浸染状、脉状赋存于闪长质岩体中;发育斑岩型蚀变—早期钾化(磁铁矿-黑云母蚀变组合)、弱绢英岩化和广泛青磐岩化,叠加后期沸石蚀变。

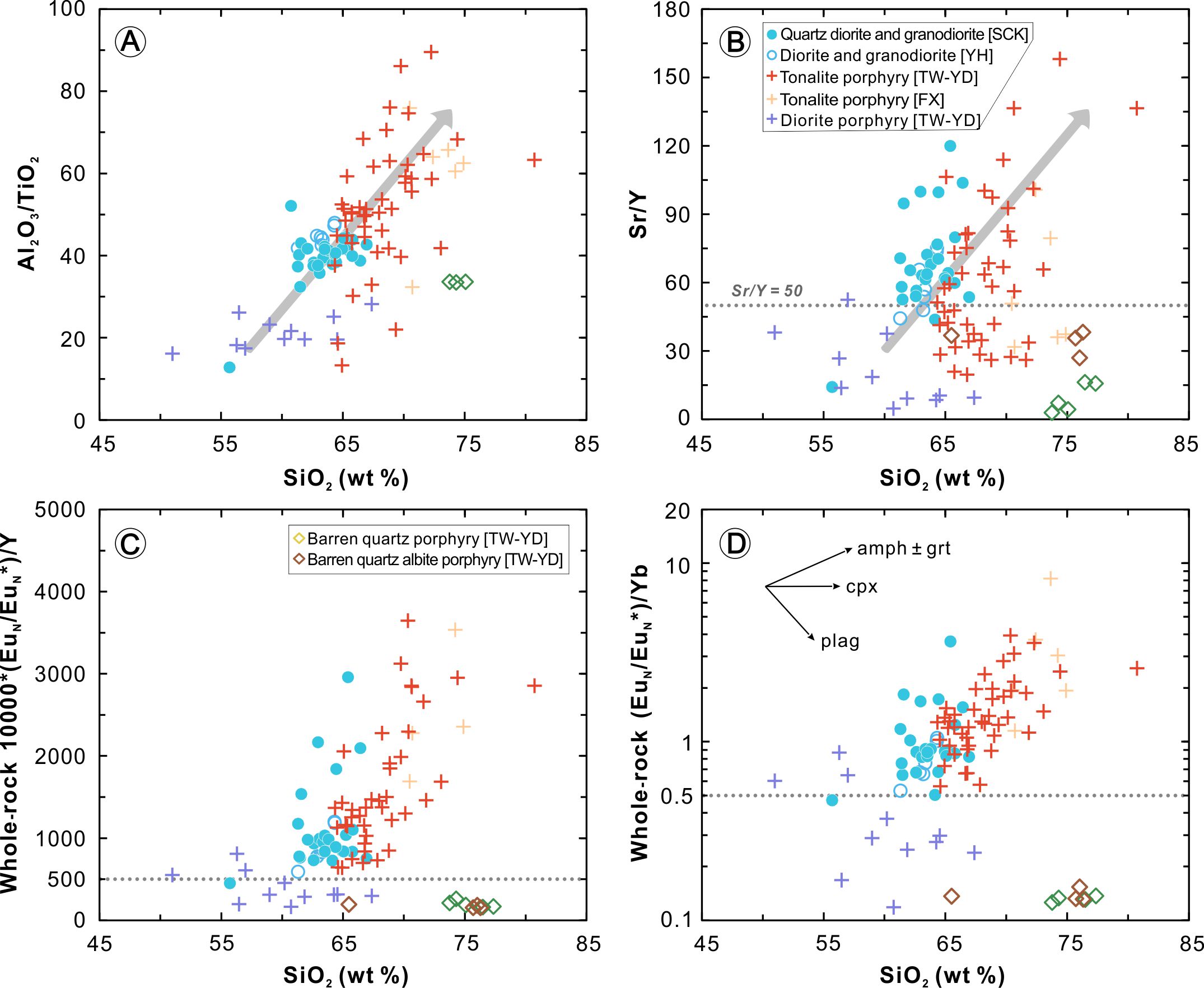

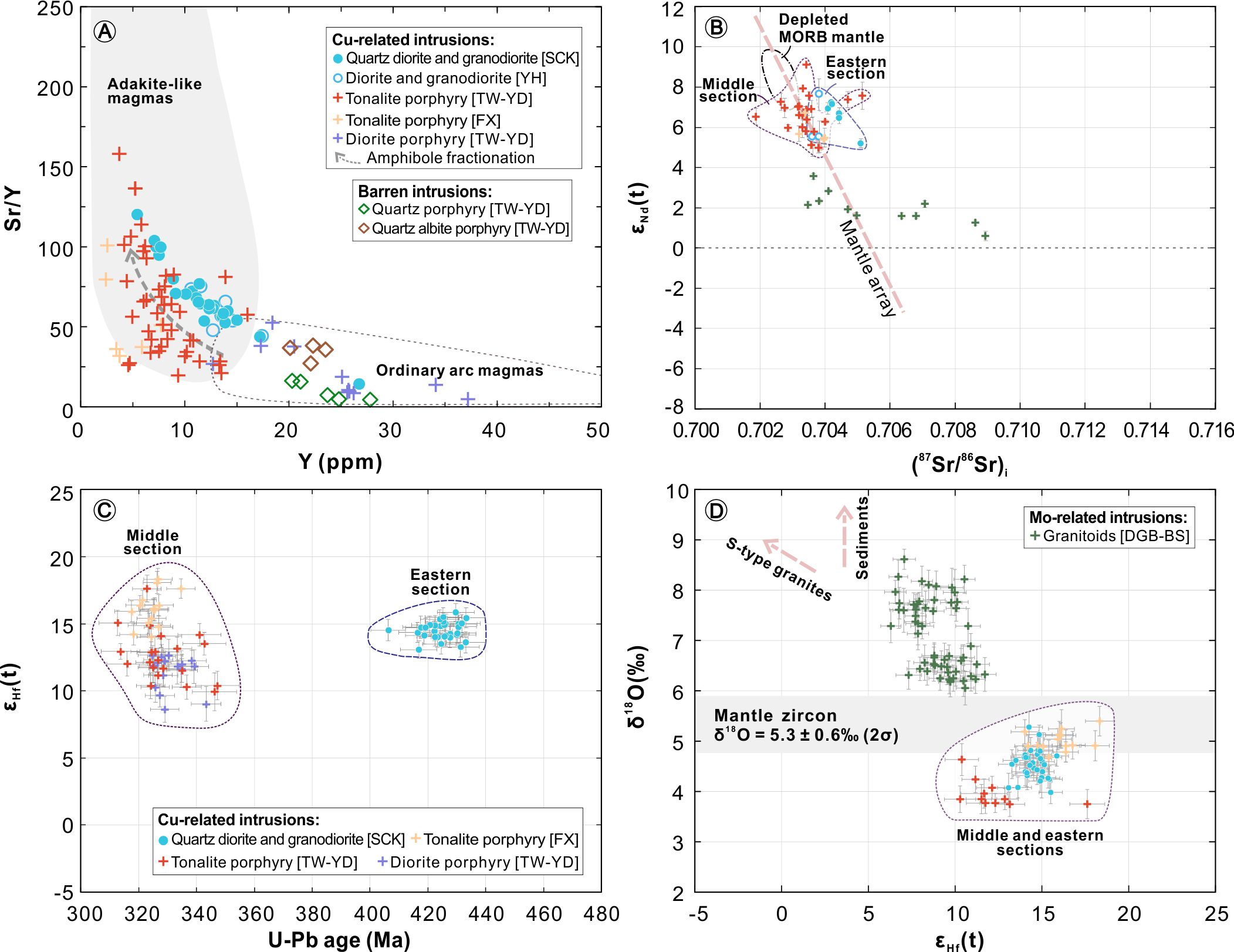

2、全岩地球化学(如高Sr/Y,高(EuN/EuN*)/Y)和锆石微量(如高Ce4+/Ce3+,低Dy/Yb)成分特征,指示了矿区内石英闪长岩和花岗闪长岩是重要的成矿地质体(图2);Sr–Nd–Hf–O同位素(图3)、Pb和原位S同位素结果显示,母岩浆起源于板片流体交代地幔楔物质的部分熔融,为矿化系统提供了重要的Cu和大量的S等成矿物质。

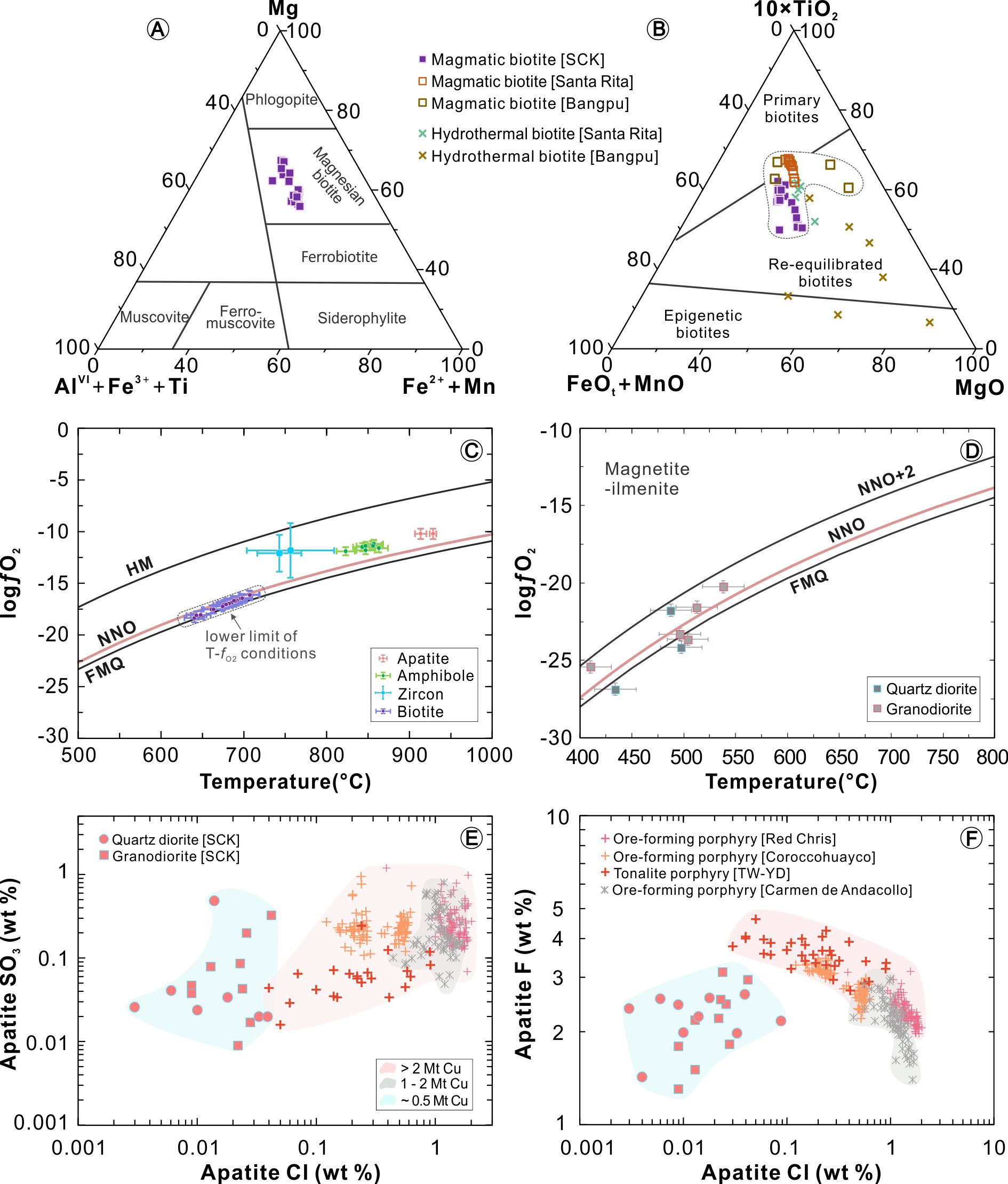

3、斜长石、磁铁矿-钛铁矿、黑云母等多种矿物微区原位分析结果表明(图4),闪长质岩浆具有较高的水(>7 wt %)、正常硫(8–393 ppm)和较低的氯(38–1100 ppm)含量以及氧逸度由早期较高(>FMQ + 2)演化至晚期降低(<FMQ + 2)的特点,是形成斑岩矿床有利的岩浆条件。

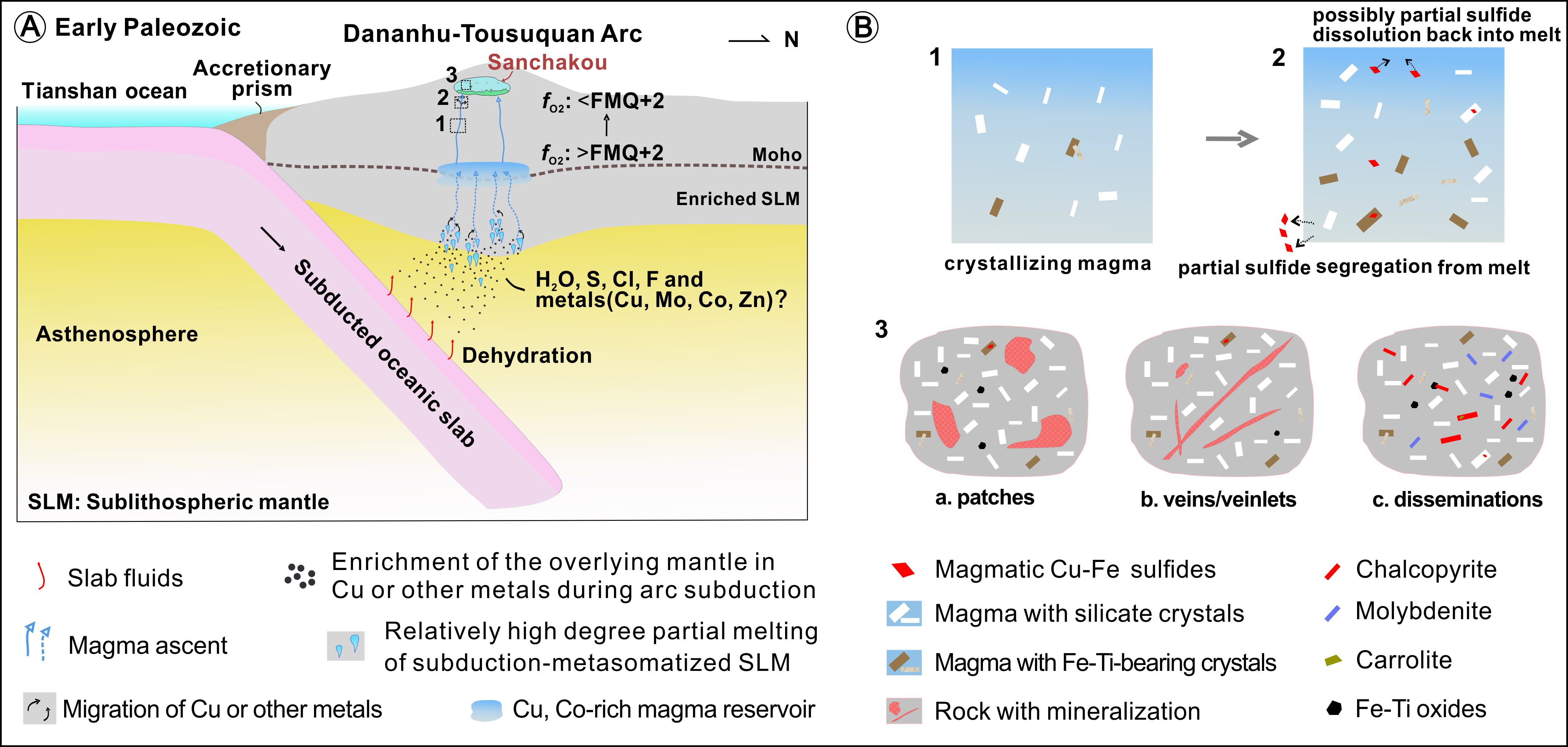

4、综合研究表明,三岔口铜矿床形成于与俯冲作用相关的岛弧环境(图5),为早古生代斑岩型矿床,矿床中存在特殊的沸石蚀变及含钴矿脉与区域构造事件相关。

该项研究成果借助岩石地球化学和矿物探针,阐明了闪长质岩浆源区和熔体性质,揭示了斑岩铜成矿作用有利的岩浆条件。此外,斑岩叠加改造型铜成矿模式的识别对于发展斑岩成矿理论,指导斑岩铜矿床的找矿勘查工作具有实际意义。

图1 三岔口铜矿床不同阶段矿化-蚀变特征

图2 东天山斑岩铜矿床含矿和贫矿岩体地球化学成分对比图

图3 东天山斑岩矿床不同岩体微量元素和Sr-Nd-Hf-O同位素组成对比图

图4 斑岩铜矿床成矿岩体中黑云母、磷灰石、角闪石和锆石原位分析

图5 东天山早古生代岩浆作用和三岔口铜成矿作用模式图

上述研究在线发表在矿床学领域重要期刊《Economic Geology》上:Zhang, F.F., Wang, Y.H.*, Liu, J.J., Xue, C.J., Wang, J.P., Zhang, W., Li, Y.Y., 2021. Paleozoic Magmatism and Mineralization Potential of the Sanchakou Copper Deposit, Eastern Tianshan, Northwest China: Insights from Geochronology, Mineral Chemistry, and Isotopes. [IF2020=4.49]

全文链接:https://doi.org/10.5382/econgeo.4859