近日,复旦大学人类表型组研究院陈兴栋青年研究员团队和公共卫生学院流行病教研室张铁军副教授团队合作研究在全球不同地区肝癌发病模式及主要病因方面取得重要成果。研究成果以《不同病因导致的原发性肝癌发病率趋势分析:基于全球疾病负担研究2016 》(“The trends in incidence of primary liver cancer caused by specific etiologies: Results from the Global Burden of Disease Study 2016 and implications for liver cancer prevention”)为题,以封面文章的形式发表于《肝脏病学杂志》(Journal of Hepatology)。杂志同期还配发了主编点评,并将该研究遴选为“Selection of Month”。

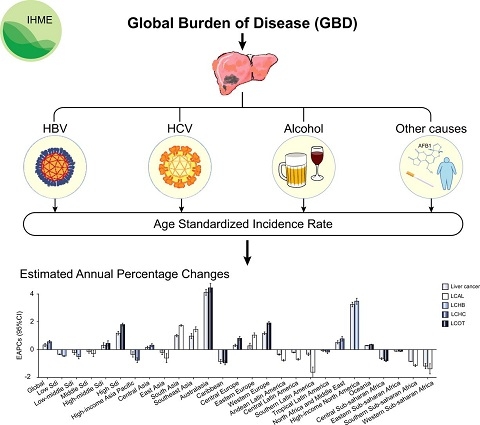

该研究利用全球疾病负担研究(GBD 2016)数据,系统分析了1990至2016年间,195个国家和地区的肝癌发病模式。研究发现,HBV感染依然是世界范围内导致肝癌的主要病因,其占比超过40%,在东亚和西非地区,这一比例超过50%;在高收入的日本、韩国、新加坡、美国等国家,HCV是导致肝癌的主要病因;在澳洲以及西欧国家,酒精性肝癌则占比最高。

团队进一步对肝癌发病率变化趋势进行分析发现,全球范围内,由HCV导致的肝癌发病率增速最快,而由酒精导致的肝癌处于平稳水平。不同地区、不同病因导致的肝癌发病率变化趋势呈明显的异质性。在低中收入国家,肝癌呈现下降趋势,这主要是因为该地区有效控制了HBV的感染;在高收入的北美地区,HBV导致的肝癌却增速最快,这与当地HBV感染率的增长一致。在东欧地区,肝癌整体呈现上升趋势,其中由酒精导致的肝癌发病率增速最快,这与该地区居民既往高酒精摄入有关。该研究系统地解析了过去近30年全球的肝癌发病模式变化,阐明了不同地区肝癌防治的重点方向,具有重大的公共卫生意义。

全球不同地区肝癌发病模式及主要病因存在显著差异

复旦大学生命科学学院博士生刘振球和蒋艳峰为本文的共同第一作者。陈兴栋和张铁军为本文的共同通讯作者,二人充分发挥生命科学学院和公共卫生学院的学科优势,长期合作开展消化系统肿瘤的分子流行病学研究,取得了不错的合作成果。本文同时得到了复旦大学生命科学学院金力院士、公共卫生学院何纳教授、俞顺章教授、赵根明教授的指导和支持。(全文链接:https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(18)32616-3/fulltext)