此次“踏歌行”专场演出汇集中国传统舞蹈多个经典剧目:《踏歌》、《相和歌》、《响屐舞》等,并邀请中国装束复原团队进行造型指导,力求为观众重现“罗衣飘飘”的美丽图景,将最原始、本真的中国传统舞蹈艺术带给大家。

零距离起舞浸入式演出初尝试

舞袖一挥,舞者们出现在相辉堂的外墙,他们或是倚靠,或是凝望。在这雨夜的相辉堂,带领观众们穿越时空,梦回汉唐。观者麕集,足以窥见大家对中国传统文化的热情。

演出正式开始之前,在相辉堂的外墙、大厅以及北堂的观众席上演的特别演出,是复旦大学学生舞蹈团对“浸入式演出”的初尝试。这种“浸入式演出”结合舞蹈、展览、互动为一体,实现了舞者与观众的零距离接触。从相辉堂外墙,到南堂大厅一角,再至北堂观众席,任意一处皆可成为舞台。观众可以近距离感受到舞者的一颦一动,随着舞者一起进入如梦的情境,甚至成为演出中的一员。

这一场零距离的起舞打破了舞台和展示区与观者之间的“第四堵墙”,以互动视角观看演出,欣赏汉唐舞,走进中国传统文化。

初入汉唐舞专业与非专业碰撞

“灯光打在脸上的那一刻,我真正地感受到了舞台。”初入舞团的桂雪斌同大多数人一样,也是第一次接触汉唐古典舞,以一个表演者的身份,从零开始学习。

复旦大学学生舞蹈团共有三十二名成员参与到本次专场演出中,他们来自不同专业,不同年级,舞龄各不相同,但都是汉唐古典舞的初****。在舞团指导张鹿老师的一遍遍打磨中,在特邀专家北京舞蹈学院教授袁禾老师、北京舞蹈学院副教授史博老师、中国歌剧舞剧院舞剧演员王乐老师以及上海音乐学院张梦老师的专业指导下,演员们将自己的课余时间投入训练,用六个月的时间入门汉唐古典舞。从“垂手”到“并翅”,从“斜塔”到“半月”,从最简单的呼吸组合到最后的《踏歌》、《相和歌》,陌生的手势、姿态、气韵逐渐变得熟悉起来,一双双破洞的舞鞋是对演员们努力最好的见证。

虽然演员们并不是专业的舞者,但每个人都拥有不同的文化背景,对汉唐古典舞、对中国传统文化拥有各不相同的独特见解。他们以百分百的专注和真诚,用朴实的肢体语言表达自己对中国传统舞蹈的理解,诠释对特定社会背景下人们精神风貌的认知。在和专业院校老师的交流中,也迸发出许多火花。

举办系列活动传承中华优秀传统文化

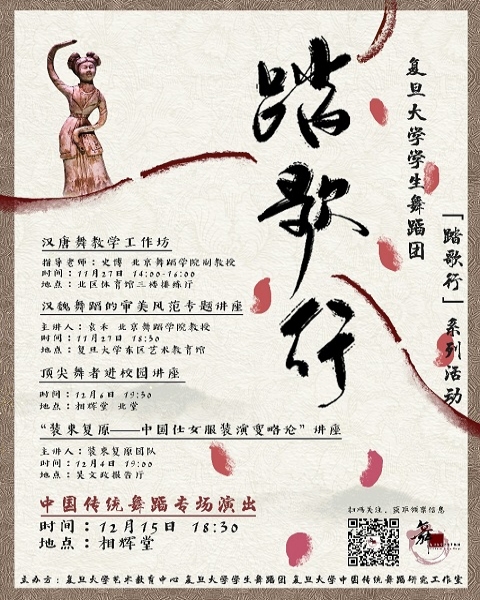

此次“踏歌行”中国传统舞蹈专场演出是复旦大学艺术教育中心、复旦大学学生舞蹈团、复旦大学中国传统舞蹈研究工作室主办的“踏歌行”系列活动之一,也是复旦大学创建“吴越踏歌”中华优秀传统文化传承基地项目汇报演出。

自复旦大学开展“吴越踏歌”中华优秀传统文化传承基地项目以来,复旦大学学生舞蹈团在张鹿老师的带领下,经过前期细致的理论研究工作后,便致力于“吴越踏歌”在校园内外的传播、推广,举行以“踏歌行”为主题的系列活动。

今年暑期面向在校师生开展的汉唐古典舞暑期体验营,成功吸纳了一批优秀学员共同加入此次专场演出中。此外,系列活动还包括汉唐古典舞教学工作坊、“汉魏舞蹈的审美风范”讲座、“装束复原——中国仕女服装演变略论”讲座、“顶尖舞者进校园”讲座以及最终的“踏歌行”中国传统舞蹈专场演出,跨越秋冬,带领大家穿越千年,走近“吴越踏歌”,以舞蹈为窗口,领略中国传统文化的魅力。

开场的起式,演员们像是刚刚出土的陶俑,一个个活了起来,长袖翩翩、质朴而庄重。紧随其后的《响屐舞》原是春秋时期宫廷中的著名舞蹈,由越女西施首创,其舞蹈形式为脚穿木屐、裙缀小铃,舞动时木屐踏地与裙缀铃铛搭配响起,别有一番风韵,展现春秋时期文化百家争鸣背景下自然唯美、自由洒脱的舞蹈风格和审美意蕴。

从舞蹈《月下独酌》中,能够感受到李白失意中依然旷达乐观、放浪形骸、狂荡不羁的豪放个性。而舞蹈《相和歌》又为我们展现出一幅无拘无束、幸福生活的妙龄女子休闲自得的流动画卷,也体现了当时人民生活富足,爱好广泛,国家政治稳定,君喜民爱的舞美情操。

“中国舞蹈是中国文化一颗璀璨的明珠,与传统文化有着密不可分的关系。她用身体的语言,形象地记录了中国这个文明古国的功过成败、荣辱盛衰。”从中我们既能获悉古代的乐舞风尚和舞人传奇,感知中国舞蹈的辉煌与美妙,又能领略华夏礼乐之邦的非凡风采和气象,感受传统文化的博大与精深。

携手相伴续写踏歌

“此次专场的顺利举行离不开复旦大学艺术教育中心的支持,离不开指导老师和特邀专家老师的殷切指导,离不开复旦大学学生舞蹈团所有团员及专场合作社团演员的共同努力,离不开由朱逸骏老师带领的志愿者团队的默契配合、相辉堂团队的鼎力相助以及学校各部处和院系老师的大力支持。”复旦大学学生舞蹈团团长史景云说。

在未来,复旦大学学生舞蹈团会继续在活动内容、形式等方面不断尝试和突破,更好地以舞蹈艺术来推动中华优秀传统文化的传承和推广。舞团希望能够通过一系列的努力,使中国传统舞蹈不仅在高校生根发芽,更要推动大中小一体化,辐射带动周边中小学,丰富社区的群众文化活动。让舞蹈艺术不再只是属于剧院的“高冷”艺术,而是真正回归到群众中去,切实发挥其丰富的社会功能,传承弘扬中国文化,凝聚民族精神。