相较于传统的多相催化反应,光催化过程既包括催化剂表面的多相催化反应,又涉及光吸收和光生电子/空穴的分离与传输等复杂物理工作。针对广泛用于光解水析氢反应(HER)研究的Pt/TiO2催化剂,课题组前期工作表明,TiO2负载Pt颗粒呈现明显的尺寸效应,即较小的Pt团簇具有良好的电子传输特性,但其表面催化HER活性较低,而较大的Pt颗粒则表现出相反的趋势并受限于电子传递效率,故而可以通过调节Pt负载颗粒尺寸以获得电子传输效率和表面催化活性的平衡(ACS Catal., 2018,8, 7270-7278)。由此,课题组进一步推测:界面第一金属层可能与电子转移过程密切相关,而外表面层则与表面催化反应活性相关(layer-dependent catalyticfunction);通过进一步优化各金属层的专属功能,有望提高光催化整体性能。

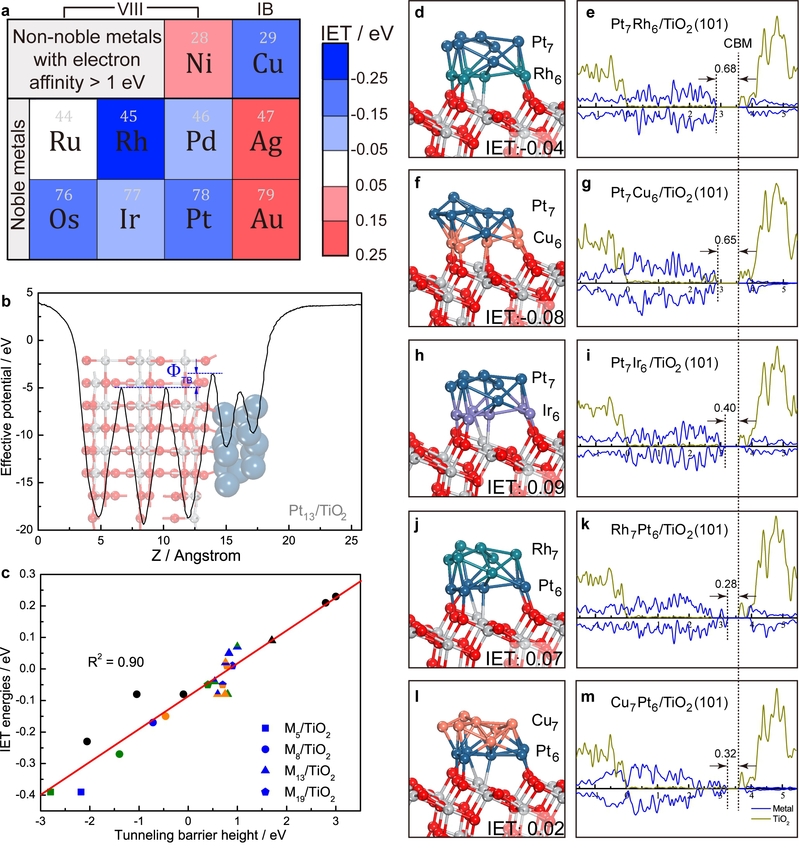

基于上述思路,课题组提出了一种功能导向的光催化HER金属助催化剂设计策略,可以同时在电子转移和表面催化两方面都取得了优异性能,而不再折衷以求两者平衡。研究首先探寻了界面处高效的电子转移材料,进而通过优化复合材料结构和计算电子定向转移能、确定HER过渡态和能垒、验证催化剂稳定性等方面,从理论上阐明合适的金属种类和恰当的堆垛顺序是提高光催化性能的关键,并预测Pt/Cu/TiO2为高效且廉价的光催化析氢材料。更重要的是,该工作开创性地提出了金属/氧化物材料的电子转移效率描述因子,预期可以通过协同传统多相催化描述因子来推动高效光催化剂筛选和理性设计,具有重要理论价值和科学意义。

该论文以华东理工大学为唯一通讯单位,王栋特聘副研究员为第一及通讯作者,并得到了龚学庆教授的指导。该工作获得了学校费林加诺贝尔奖科学家联合研究中心、结构可控先进功能材料及其制备教育部重点实验室、国家自然科学基金和国家重点研发计划、中央高校一流学科建设引导专项的支持。

原文链接:www.nature.com/articles/s41467-020-20464-x。