东北大学 工商管理学院, 辽宁 沈阳 110169

收稿日期:2022-06-06

基金项目:国家社会科学基金一般项目(19BGL074)。

作者简介:吴粒(1966-), 男,辽宁本溪人, 东北大学副教授。

摘要:利用社会网络分析技术, 以2007~2019年沪深股市A股的上市公司为样本, 检验董事网络位置对企业风险承担的影响及社会信任对二者关系的调节作用.研究发现, 董事网络位置与企业风险承担显著正相关, 社会信任强化了董事网络位置对企业风险承担的促进作用.在不同社会信任度下, 董事网络位置对国有及非国有企业的风险承担均具有促进作用, 社会信任对二者关系的调节作用只存在于非国有企业;无论行业竞争程度高低, 董事网络位置均对企业风险承担起促进作用, 社会信任只在行业竞争程度高时存在调节效应.

关键词:董事网络位置企业风险承担社会信任产权性质行业竞争程度

Directors' Network Position, Social Trust and Corporate Risk-taking

WU Li, WANG Di, YUAN Zhi-zhu

School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110169, China

Corresponding author: YUAN Zhi-zhu, E-mail: zzyuan@mail.neu.edu.cn.

Abstract: The social network analysis technology is used, and the data of A-share listed companies in Shanghai and Shenzhen stock markets from 2007 to 2019 are selected to test the impact of directors' network position on corporate risk-taking and the moderating effect of social trust on the relationship between them. It is found that directors' network position is significantly positively correlated with corporate risk-taking, and social trust strengthens the promoting role of directors' network position on corporate risk-taking. Further tests find that under different social trust levels, directors' network position can promote the risk-taking of state-owned and non-state-owned enterprises, but the moderating effect of social trust only exists in non-state-owned enterprises. Regardless of the degree of industrial competition, directors' network position can promote corporate risk-taking, but social trust only plays a moderating effect when the degree of industrial competition is high.

Key words: directors' network positioncorporate risk-takingsocial trustnature of property rightsdegree of industrial competition

风险是商业的本质, 而追逐和承担风险已成为企业管理的基本职能.企业风险承担反映了企业为寻求超额收益而为之付出代价的倾向, 体现了企业承担不确定性的意愿与能力.对利益的追求必然伴随着对风险的承担, 较高风险承担意味着管理层更倾向于选择风险与收益“双高”的投资机会, 进而伴随更高的资本性支出、更多的创新行为和研发投入以及企业绩效的持续增长[1].对社会而言, 有助于促进技术进步、扩大资本积累、提升资源配置效率, 风险承担已成为经济长期增长的动力和源泉.

近年来社会学研究方法中的网络分析成为解释经济行为的主流.Granovetter所提出的镶嵌理论超越了经济学对经济行为孤立分析的局限, 认为人与组织间的二元关系并非孤立存在, 治理主体不仅是“理性人”, 更是“社会人”, 每个成员在与社会网络的互动过程中, 在影响行为人信息的收集交换方式的同时, 改变了行为人的选择与偏好[2].如果忽视社会网络对行动者决策行为的影响, 仅对企业决策行为作孤立分析, 将无法刻画信息、资源在不同主体间的传导过程.数据显示, 中国绝大多数A股上市公司拥有连锁董事, 董事网络成为检验社会网络信息传递作用的绝佳“试验田”.基于董事网络视角的风险承担研究在中国资本市场更具现实意义.

本文可能的研究贡献如下:

1) 区别于以往关注高管团队或个体特质对企业风险承担的影响, 基于“关系型”文化背景, 聚焦董事的社会关系属性, 考察董事网络位置的信息优势对企业风险承担的影响.

2) 社会信任作为社会关系中最为稳定的特征, 在文化因素的作用下内在规范着社会关系网络的形成与发展, 深刻影响社会网络隐性知识的交换及资源获取.本文将社会信任纳入分析框架中, 检验社会信任对董事网络位置与风险承担的调节作用, 为提升企业风险承担提供经验证据.

1 文献综述已有研究聚焦于公司治理视角对企业风险承担进行研究.首先, 运用代理理论解释管理者的行为动机, 认为代理冲突往往导致管理层偏离股东财富最大化目标, 出于追求个人私利、稳定职业生涯的考量, 管理层通常比股东更具有规避风险的意愿[3].由此引发****们通过设计股权激励及约束机制提升企业风险承担的讨论, 进一步检验股权结构、董事会特征等因素对企业风险承担的影响.Wright等发现, 股权激励可以有效提升管理层风险承担的意愿[4], 针对性的薪酬体系能够改变被激励者的风险偏好[5], 其次, 管理者的认知及行为模式无法脱离个体特质及职业经历的影响, ****们探讨管理者人口统计学特征(性别、年龄)、心理认知特征、自身经历(专业、职位、海外经历)等因素对企业风险承担的影响, 但结论并未取得一致.

近年来, ****们开始运用网络分析技术考察董事的社会关系特征对风险承担的影响.既有基于董事个体特征视角的研究, 如张俊芝等探究董事个体特征与企业风险承担能力的关系, 发现董事网络在二者之间存在部分中介效应[6];基于董事群体特征研究, 如杜善重等从委托人的视角发现连锁股东基于监督效应约束了管理层的自利行为, 提升了企业的风险承担[7], 也有****考察了董事网络的调节效应.吴超等从董事网络的角度出发, 探究董事网络位置如何影响绩效下滑与企业风险承担之间的关系[8].由于风险承担的“资源依赖性”特征, 凝聚社会关系资本的董事网络成为研究风险承担影响因素的新视角, 但相关研究尚未成熟且未形成统一结论.值得关注的是, 风险承担是董事会承担风险意愿的集体体现, 是决策团队对风险与收益的共同判断与权衡, 而非仅是董事个人意志的体现, 孤立或局部考察管理者的个体特质、背景经历或股东的监督动机难以全面揭示决策团队风险承担的意愿和能力.在已有研究成果的基础上, 本文基于决策团队视角, 考察董事网络不同位置所拥有的信息资源优势对企业风险承担的影响.

2 理论分析和研究假设企业风险承担是一项资源消耗性活动[9], 不仅取决于行为人风险承担意愿, 也取决于其资源获取的能力.企业获取信息与资源的多少关乎风险决策的成败, 这些信息和资源既包括公开性信息和普适性资源, 也包括私有信息和稀缺资源.稀缺资源和私有信息往往无法通过公开渠道及市场交易获得, 导致决策者在竞争中处于劣势地位.对决策者行为抉择的考察离不开其生存的社会文化环境, “关系互动”在中国商业活动中拥有深厚的土壤.

社会网络作为组织对外联结的重要渠道, 其本质是各种资源及信息渠道的联结[10].当行为人通过公开渠道及市场交易获取资源受到限制时, 社会网络必然成为正式制度的替代.董事网络是诸多社会网络的一种, 指公司董事会的董事个体以及董事之间通过至少在一个董事会同时任职而建立的直接和间接联结关系的集合[11].直接联结关系是指两个董事在同一董事会任职, 间接联结关系是指不在同一董事会任职的两个董事均与第三个董事共同任职于某一公司而产生的联结.研究发现, 董事网络的价值体现在镶嵌于网络中的各种信息和资源[12].凝聚社会关系资本的董事网络必然成为企业获取资源的现实选择.

企业在网络中获取信息和资源的多少取决于董事所处的网络位置.网络中心度是对行为人在社会网络中所处的位置, 体现了行为人在社会网络中的位置是临近中心还是处于边缘.董事网络的中心度越高, 代表董事在网络中获取信息和资源的直接连接点越多、密度越高.处于网络中心位置的决策者具有先行优势或主导地位[11], 具有及时获取信息并转化为先行决策的便利条件, 比竞争对手更早发现投资机会, 更迅速地捕捉投资时机, 实现收益最大化.在网络中心位置的董事凭借较高的社会声望及影响力能够为企业赢得良好声誉, 增进交易双方的信任, 促进交易达成.Cai等发现处于董事网络联结中心的公司更容易成为并购对象[13], 董事网络中心度越高, 并购协同效应越好.网络中心位置拥有“信息优势”, 处于董事网络中心意味着行为人可以获得更多的私有信息, 缓解信息不对称程度, 减少对未来不确定性的预期, 提升企业风险承担的意愿[14].Chuluun等发现董事网络的信息传递功能在信息不对称公司的融资能力中扮演重要角色, 越处于董事网络中心位置的公司, 债务融资成本越低[15].综上, 董事网络中心位置可以有效缓解信息与资源约束, 从而提升企业风险承担的意愿及能力.提出假设1.

假设1:董事网络中心度越高越能促进企业的风险承担.

信任是一种复杂的社会心理现象, 与心理学将信任视为个体特质和人际现象, 经济学将其视为理性决策不同, 社会学家将其视为社会关系的重要维度, 社会信任被定义为地区或团体的相互信任程度及人们的合作倾向[16].

作为弥补正式制度不足的社会信任对交易契约的签订与执行产生重要影响.Hilary等研究发现信任程度高的地区面临的信息不对称程度更低[17].社会信任降低了决策者对项目风险评估的难度, 减少了决策者的逆向选择.与边缘企业相比, 处于网络中心位置的行为人能够获得更多交易机会, 信息搜索成本更低.社会信任可以促使交易各方产生良好的合作意愿, 降低在讨价还价以及争议上的耗费, 使合同执行的确定性增强, 执法和监督成本更低[2].高信任度使网络中心成员拥有更加稳定的心理预期、更低的交易成本及更高的风险承担意愿.

社会信任与声誉之间的“连坐机制”意味着社会信任水平高的地区往往伴随着较高的声誉机制, 声誉是嵌套在董事网络中的重要社会资本之一.在董事网络中越处于中心位置, 意味着行动者拥有更高的声誉.声誉的激励及约束机制能够与社会网络位置产生耦合作用, 激励机制体现在处于网络中心的企业拥有更多的社会声望及影响力, 能够比边缘企业拥有更多的交易机会、获取更多的稀缺资源, 因而更易于建立起有效契约;而惩罚机制意味着拥有更高声誉的行为人一旦违反契约将会面临更高的惩罚和声誉修复成本, 从而有效维护风险承担的可持续性.综上, 与更高的社会信任度相伴的低交易成本以及声誉机制可以有效提升处于社会网络中心行为人的风险承担意愿及能力.提出假设2.

假设2:更高的社会信任能够强化董事网络中心度对企业风险承担的促进作用.

3 研究设计3.1 样本选取与数据来源选取2007~2019年沪深股市A股上市公司作为初始样本, 在此基础上进行筛选:剔除金融保险行业样本, 剔除ST、*ST样本, 剔除数据缺失样本, 最终得到26 670个有效观测.排除极端值的影响, 对所有连续变量进行1 % 分位的Winsorize处理.除社会信任数据来自中国综合社会调查(Chinese general social survey, CGSS)外, 其他数据均来自CSMAR数据库.采用社会网络分析软件Pajek计算董事网络中心度, 采用Stata16.0进行数据处理及分析.

3.2 变量选取及含义1) 被解释变量——企业风险承担:现有文献主要通过盈利波动性、股票回报波动性、研发支出、广告支出及是否投资高新技术项目等度量企业风险承担.盈利数据受财务报表的影响较大, 可能存在管理层操纵风险.采用某项具体风险承担行为进行度量,角度较为单一, 指标本身可能存在不规范、不客观等问题.股票回报率不受财务报表的约束, 能够更准确且全面地反映公司风险承担行为.马连福等采用股票月收益率标准差的自然对数值(risk)衡量企业风险承担, 计算式为[18]

| (1) |

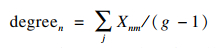

2) 解释变量——董事网络中心度:董事网络中心度的衡量指标包括程度中心度、中介中心度、接近中心度和特征向量中心度.程度中心度表示网络中董事个体与其他董事直接联结路径的总和, 描述交流的活跃性;中介中心度关注董事个体是否处于其他两个董事的联结路径上, 描述董事对交流的控制程度;接近中心度考察董事自身是否具有捷径与其他董事相连, 描述交流的独立性或有效性;特征向量中心度衡量了董事之间联结数量的“质量”.程度中心度在度量各节点之间的连通性方面最有效、最易理解, 应用最为广泛[19].选择程度中心度作为董事网络中心度的度量指标, 具体计算式为

| (2) |

具体计算过程:

1) 从CSMAR数据库下载样本公司的所有董事信息, 为保证数据准确性, 对每名董事身份进行唯一编码, 并构建“董事-公司”[0, 1]矩阵.

2) 利用大型社会网络数据分析软件Pajek, 将“董事-公司”二模矩阵转化成“董事-董事”一模矩阵, 并计算程度中心度数据.

3) 由于中位数能反映平均水平, 选取该公司所有董事程度中心度的中位数median作为公司层面董事网络程度中心度指标, 为了便于计算, 将程度中心度乘以1000处理.

4) 调节变量——社会信任:借鉴李明辉的研究, 社会信任的数据取自中国综合社会调查(CGSS), 该调查全面且系统地收录了涵盖社会生活各方面的数据[20].其中, 涉及社会信任的问题是“总的来说, 您是否同意在这个社会上, 绝大多数人都是可以信任的?”.对选项“非常不同意”、“比较不同意”、“说不上同意不同意”、“比较同意”、“非常同意”分别赋值为1, 2, 3, 4, 5, 并以各省参与调查者的平均分数作为该地区的信任水平(trust).由于CGSS只在2010, 2011, 2012, 2013, 2015及2017年作了社会信任调查, 鉴于社会信任水平稳定性较强, 参照已有做法, 将缺失年份的数据以相邻年份的数据予以替代[20].

5) 控制变量:参考余明桂等(2013)的研究[21], 选取的控制变量有:企业规模(size)、董事会规模(board)、成长能力(growth)、财务杠杆(leverage)、盈利能力(return on assets, ROA)、行业和年度固定效应.变量的具体含义及度量方式如表 1所示.

表 1(Table 1)

| 表 1 变量含义及度量 Table 1 Variable meaning and measurement |

3.3 模型构建为检验董事网络中心度对企业风险承担的影响, 构建如下多元回归模型:

| (3) |

为检验社会信任对董事网络中心度与企业风险承担关系的调节作用, 构建如下多元回归模型:

| (4) |

4 实证结果与分析4.1 描述性统计主要变量的描述性统计结果如表 2所示, 企业风险承担(risk)的最大值为-1.010, 最小值为-3.164, 二者相差较大, 表明我国上市公司风险承担存在较大差异.董事网络程度中心度median均值为0.452, 大于中位数0.410, 表明有超过一半的上市公司程度中心度低于平均水平, 最大值为1.059, 最小值为0.169, 二者相差较大, 表明上市公司董事网络的程度中心度存在较大差异.社会信任(trust)均值为3.412, 略高于3, 表明超过一半的受访者认为社会上大多数人是值得信任的.

表 2(Table 2)

| 表 2 主要变量描述性统计 Table 2 Descriptive statistics of main variables |

4.2 相关性分析变量间的Pearson相关系数如表 3所示, 董事网络程度中心度与企业风险承担相关系数显著为正, 与假设1一致.各控制变量间的相关系数较小, 说明模型不存在严重的多重共线性问题.

表 3(Table 3)

| 表 3 主要变量相关系数表 Table 3 Correlation coefficient table of main variables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4.3 回归分析模型(3)、模型(4)的回归结果如表 4所示, 模型(3)中median的回归系数为0.069且在1 % 的水平上显著, 表明占据网络中心位置的董事能够给企业带来更多关键信息及优势资源, 进而促进企业风险承担, 支持假设1.模型(4)中median×trust的回归系数为0.226且在1 % 的水平上显著, 表明社会信任会强化董事网络中心度对企业风险承担的促进作用, 支持假设2.

表 4(Table 4)

| 表 4 董事网络中心度、社会信任与企业风险承担回归分析 Table 4 Regression analysis of directors' network centrality, social trust and corporate risk-taking | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

4.4 进一步分析余明桂等的研究表明, 不同产权性质的上市公司企业风险承担存在显著差异[21].为进一步检验不同产权性质下董事网络中心度对企业风险承担的影响及社会信任对二者关系的调节作用是否存在差异, 分别按国有企业和非国有企业对模型(3)、模型(4)进行分组回归, 结果如表 5所示.模型(3)的结果显示, 两组样本中变量median的回归系数均显著为正, 表明无论是国有还是非国有, 董事网络中心度均会对企业风险承担发挥促进作用.模型(4)的结果显示, median×trust的系数只在非国有样本组显著且为正, 表明社会信任的调节作用只存在于非国有企业中.

表 5(Table 5)

| 表 5 董事网络中心度、社会信任与企业风险承担:按产权性质及行业竞争程度分组 Table 5 Directors' network centrality, social trust and corporate risk-taking(grouped by property rights and industrial competition) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

相较于国有企业, 非国有企业获得政府、金融机构的支持度更低, 但外部监管相对宽松.Mc Guire等指出, 非正式制度在监管较弱的环境中能发挥更大作用[22].社会信任在非国有企业中能够更有效地缓解风险承担所面临的资源约束.

行业竞争程度是影响企业行为的重要因素, 激烈的行业竞争可以创造更规范的外部治理环境, 市场信息透明度更高, 董事网络中的信息流通更加迅速, 行为人能够获得及时且丰富的信息资源, 促进企业风险承担.从董事网络资源效应来看, 行业竞争加剧会促使决策者向外部市场传递更多的企业内部信息, 以缓解融资约束.可以预测, 竞争程度越高, 董事网络位置对风险承担的积极效应越显著.

为检验不同行业竞争程度下, 董事网络中心度对企业风险承担的影响以及社会信任对二者之间关系的调节作用是否存在差异, 采用赫芬达尔指数(HHI)测量行业竞争程度, 对模型(3)、模型(4)进行分组检验.具体计量式为

| (5) |

4.5 稳健性检验4.5.1 内生性检验1) 固定效应模型:考虑到模型可能存在遗漏变量, 使公司层面的固定效应模型影响董事网络中心度和企业风险承担的不可观因素, 主要研究结论未发生改变.

2) Heckman两阶段回归:鉴于影响力大的董事可能更倾向于到风险承担能力高的企业任职, 风险承担能力高的企业会吸引更具影响力及声望的董事前来任职.为解决因果逆转及董事网络的自选择效应导致的内生性问题, 选取独立董事人数、产权性质和公司规模等影响董事网络中心度的关键因素作为解释变量, 公司董事网络中心度是否高于本年度同行业的中位数, 虚拟变量作为被解释变量代入第一阶段回归模型, 估计得到逆米尔斯比率(imr), 进一步将imr代入模型(3)、模型(4)重新回归, 结果仍然显著正相关.

4.5.2 替换董事网络中心度的度量指标鉴于程度中心度刻画的是网络交流的活跃性且中位数具有随机性, 中介中心度描述了交流的主动性及对信息的控制程度.采用程度中心度平均值(median)和中介中心度(betweenness)作为董事网络中心度替代变量进行稳健性测试, 主要研究结论未发生变化, 说明董事在网络中对信息的控制能力越强, 对企业风险承担促进作用越显著.

4.5.3 替换企业风险承担的度量指标采用月收益率标准差的自然对数值衡量企业风险承担, 采用日、周、月收益率标准差作为风险承担的替代变量进行稳健性测试, 主要研究结果未发生改变.

由于篇幅所限, 上述内生性、稳健性检验不再列示具体结果.

5 结语1) 以2007~2019年我国沪深股市A股上市公司为研究样本, 检验了董事网络位置对企业风险承担的影响及社会信任对二者之间关系的调节作用, 并按产权性质和行业竞争程度进行了分组检验, 结果表明:董事网络中心度与企业风险承担显著正相关;社会信任强化了董事网络中心度对企业风险承担的促进作用;在不同社会信任度下, 董事网络对国有及非国有企业风险承担均存在促进作用, 但社会信任的调节作用只存在于非国有企业中;无论行业竞争程度高低, 董事网络中心度均会对企业风险承担发挥促进作用, 只有在行业竞争程度高时, 社会信任会强化二者之间的关系.

2) 董事网络位置的相对优势对企业风险承担有着深远而现实的意义, 提出政策建议如下:企业应重视董事网络建设, 帮助企业提升经营绩效;不断培育信任文化, 作为非正式制度的社会信任离不开正式制度的保障, 政府应逐步完善相关法律法规, 加大对企业失信行为的惩罚力度;企业应在经济活动中恪守交易规则, 诚实守信, 促进资源配置效率的提升.

3) 网络中心度仅关注信息的规模及同质性, 忽视了表征信息异质性问题, 如结构位置等因素对企业风险承担的影响仍待检验;采用中国综合社会调查(CGSS)的调查数据衡量社会信任, 由于缺乏逐年调查数据, 对社会信任的测度有失连续性, 调查数据也会受到受访者主观情绪的干扰.未来应构建更加准确的社会信任度量指标, 使研究结论更加可靠.

参考文献

| [1] | Bargeron L L, Lehn K M, Zutter C J. Sarbanes-Oxley and corporate risk-taking[J]. Journal of Accounting and Economics, 2010, 49(1/2): 34-52. |

| [2] | Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3): 481-510. DOI:10.1086/228311 |

| [3] | John K, Litov L, Yeung B. Corporate governance and risk-taking[J]. The Journal of Finance, 2008, 63(4): 1679-1728. DOI:10.1111/j.1540-6261.2008.01372.x |

| [4] | Wright P, Kroll M, Krug J A, et al. Influences of top management team incentives on firm risk taking[J]. Strategic Management Journal, 2007, 28(1): 81-89. DOI:10.1002/smj.548 |

| [5] | Coles J L, Daniel N D, Naveen L. Managerial incentives and risk-taking[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 79(2): 431-468. DOI:10.1016/j.jfineco.2004.09.004 |

| [6] | 张俊芝, 谷杉杉. 董事特征与企业风险承担能力——基于董事网络的中介效应[J]. 财经问题研究, 2020(9): 70-77. (Zhang Jun-zhi, Gu Shan-shan. Directors' characteristics and corporate risk-bearing ability: the mediating effect based on board network[J]. Research on Financial and Economic Issues, 2020(9): 70-77.) |

| [7] | 杜善重, 马连福. 连锁股东对企业风险承担的影响研究[J]. 管理学报, 2022, 19(1): 27-35. (Du Shan-zhong, Ma Lian-fu. Research on the impact of cross-ownership on corporate risk-taking[J]. Chinese Journal of Management, 2022, 19(1): 27-35.) |

| [8] | 吴超, 施建军. 绩效下滑、董事网络与企业风险承担[J]. 经济与管理研究, 2018, 39(7): 108-121. (Wu Chao, Shi Jian-jun. Organizations' risk-taking and performance shortfalls: moderating role of board network position[J]. Research on Economics and Management, 2018, 39(7): 108-121.) |

| [9] | Almeida H, Campello M. Financial constraints, asset tangibility, and corporate investment[J]. The Review of Financial Studies, 2007, 20(5): 1429-1460. DOI:10.1093/rfs/hhm019 |

| [10] | Burt R S. Corporate profits and cooptation: networks of market constraints and directorate ties in the American economy[M]. New York: Academic Press, 1983. |

| [11] | 谢德仁, 陈运森. 董事网络: 定义、特征和计量[J]. 会计研究, 2012(3): 44-51, 95. (Xie De-ren, Chen Yun-sen. Board network: definition, characteristics and measurement[J]. Accounting Research, 2012(3): 44-51, 95.) |

| [12] | Hillman A J, Dalziel T. Boards of directors and firm performance: integrating agency and resource dependence perspectives[J]. Academy of Management Review, 2003, 28(3): 383-396. DOI:10.5465/amr.2003.10196729 |

| [13] | Cai Y, Sevilir M. Board connections and M& A transactions[J]. Journal of Financial Economics, 2012, 103(2): 327-349. DOI:10.1016/j.jfineco.2011.05.017 |

| [14] | Brennecke J, Rank O. The firm's knowledge network and the transfer of advice among corporate inventors—a multilevel network study[J]. Research Policy, 2017, 46(4): 768-783. DOI:10.1016/j.respol.2017.02.002 |

| [15] | Chuluun T, Prevost A K, Puthenpurackal J. Board ties and the cost of corporate debt[J]. Financial Management, 2014, 43(3): 533-568. DOI:10.1111/fima.12047 |

| [16] | Li X, Wang S S, Wang X. Trust and stock price crash risk: evidence from China[J]. Journal of Banking & Finance, 2017, 76: 74-91. |

| [17] | Hilary G, Huang S. Trust and contracting[R]. Fontainebleau: INSEAD Working Papers Collection, 2015. |

| [18] | 马连福, 杜善重. 数字金融能提升企业风险承担水平吗[J]. 经济学家, 2021(5): 65-74. (Ma Lian-fu, Du Shan-zhong. Can digital finance improve corporate risk-taking level[J]. Economist, 2021(5): 65-74.) |

| [19] | Freeman L C. Centrality in social networks: conceptual clarification[J]. Social Network, 1979, 1(3): 215-239. |

| [20] | 李明辉. 社会信任对审计师变更的影响——基于CGSS调查数据的研究[J]. 审计研究, 2019(1): 110-119. (Li Ming-hui. Social trust and auditor change—a research based on CGSS survey data[J]. Auditing Research, 2019(1): 110-119.) |

| [21] | 余明桂, 李文贵, 潘红波. 民营化, 产权保护与企业风险承担[J]. 经济研究, 2013(9): 112-124. (Yu Ming-gui, Li Wen-gui, Pan Hong-bo. Privatization, property rights protection and corporate risk-taking[J]. Economic Research Journal, 2013(9): 112-124.) |

| [22] | Mc Guire S T, Omer T C, Sharp N Y. The impact of religion on financial reporting irregularities[J]. The Accounting Review, 2012, 87(2): 645-673. |

| [23] | Dong W, Han H, Ke Y, et al. Social trust and corporate misconduct: evidence from China[J]. Journal of Business Ethics, 2018, 151(2): 539-562. |