, 李想, 刘伟, 寇坡

, 李想, 刘伟, 寇坡 东北大学 工商管理学院,辽宁 沈阳 110169

收稿日期:2021-04-10

基金项目:国家自然科学基金资助项目(72171040);国家社会科学基金资助项目(15ZDC034)。

作者简介:张彦博(1969-), 女, 辽宁辽阳人, 东北大学副教授。

摘要:基于定义法构建生态福利绩效测度模型,在此基础上采用2007—2017年我国30个省、市、自治区的面板数据测算生态福利绩效水平,并对决定其差异的影响因素进行实证分析.研究发现:我国生态福利绩效在时间趋势上经历了“上升—下降—上升”三个阶段,整体以19.3 % 的幅度上升.区域特征上则呈现出“东部最高,西部次之,中部最低”的地域格局.经济规模促进了我国生态福利绩效水平的提高,而政府监管、城镇化、产业结构对生态福利绩效产生负面影响;形式主义和信息不对称使得公众参与无法对生态福利绩效产生有效影响.

关键词:人类发展指数生态消耗指数生态福利绩效政府监管公众参与

Measurement of China's Provincial Ecological Welfare Performance and Its Influencing Factors

ZHANG Yan-bo

, LI Xiang, LIU Wei, KOU Po

, LI Xiang, LIU Wei, KOU Po School of Business Administration, Northeastern University, Shenyang 110169, China

Corresponding author: ZHANG Yan-bo, E-mail: ybzhang@mail.neu.edu.cn.

Abstract: An ecological welfare performance model is constructed based on its definition. On this basis, the panel data of 30 provinces, cities and autonomous regions in China from 2007 to 2017 are used to measure the ecological welfare performance level, and the influencing factors that determine its differences are empirically analyzed. It is found that China's ecological welfare performance has experienced three stages of "rising-falling-rising" in the time trend, and the overall increase is 19.3 %. In terms of regional characteristics, ecological welfare performance presents a pattern of "the highest in the east, the second in the west, and the lowest in the middle". Economic scale has improved China's ecological welfare performance, while government supervision, urbanization and industrial structure are the negative factors that inhibit the improvement of China's ecological welfare performance. Formalism and information asymmetry make it impossible for public participation to have an impact on the ecological welfare performance.

Key words: human development indexecological consumption indexecological welfare performancegovernment supervisionpublic participation

改革开放四十年来,中国创造了举世瞩目的“经济奇迹”,然而辉煌背后是巨大的环境代价,频繁发生的雾霾天、垃圾山等环境问题制约了社会福利的提升,并成为我国可持续发展的桎梏.随着经济的发展,人们的发展观逐渐由“求发展”转变为“求生态”,关注重心也由经济福利转向生态福利,十九大报告更前所未有地提出“坚持人与自然的和谐共生,像对待生命一样对待生态环境”.然而传统的GDP指标仅能衡量经济发展水平,存在诸多弊端,生态福利绩效作为包含自然资本边界和生态公平的社会福利综合性指标,蕴含着经济发展和生态环境两方面信息[1-2],可衡量经济增长质量和经济的健康程度,符合可持续发展的理念.

生态环境与经济发展之间的关系伴随着人们环境意识的提高而受到广泛关注.Daly[3]最早提出通过计算单位自然消耗所带来的福利水平提升来评估二者之间的关系;Common[4]将该想法进行了实践,以人类满足程度与环境投入的比值对此进行了测算.我国****诸大建[1]2008年首次提出生态福利绩效的概念来描述二者之间的关系,并将其定义为自然消耗转化为福利水平的效率.近年来国内外****对生态福利绩效的研究主要集中在以下三方面:①生态福利绩效的测度;②测度指标的选取;③影响因素的分析.对生态福利绩效的测度主要采用三种方法:①基于研究内容构建相应函数法,如用随机前沿生态函数构造生态福利绩效指数[5],或以生活满意度和生态足迹的方程回归结果中的非标准化残差项作为各国生态福利绩效[6];②数据包络法,如运用SBM-DEA超效率模型[7],或考虑非期望产出的两阶段Super-NSBM和Windows DEA模型[8]测度生态福利绩效;③定义法,以福利指标为分子,以生态消耗指标为分母,基于生态福利绩效定义计算两者的比值进行测度.如采用定义法,用平均幸福指数与人均生态足迹之比测度对环境负责任的幸福国家指数[9];或以预期寿命与人均生态足迹的比值测算二十国集团的生态福利绩效水平[10];以及用人类发展指数与生态足迹的比值衡量生态福利绩效[11-12].在测度指标的选取上,有的****选择出生时预期寿命、生态足迹来表征福利水平和生态消耗水平[10];有的****则以人类发展指数来衡量福利水平,用水资源、土地资源和能源消耗综合指数来表征生态消耗水平[11].在影响因素的研究中,不同****的侧重点各有不同,主要从经济贡献率、城市绿化和人口密度、能源消费结构、资源循环利用、环境需求、公民权与获得基本资源的机会、基础设施开发和产业结构绿色调整[13-19]等方面讨论了各因素与生态福利绩效的相关性,为理解生态福利绩效的决定因素提供了丰富的理论支撑.

通过文献梳理发现,国内外对生态福利绩效的研究日臻完善,但仍存在以下不足:一是研究层面上多集中于国家和区域层面,缺乏对我国省级层面生态福利绩效的测度及差异分析;其次,在寻求提升生态福利绩效的途径时,忽略了环境监管体系的作用,政府监管和公众参与作为我国环境治理体系的两大中坚力量,鲜有对两者的作用进行研究.基于此,本文构建生态福利绩效测度模型,对2007—2017年我国30个省、市、自治区的生态福利绩效水平进行测度,并着重分析政府监管、公众参与对生态福利绩效水平的影响与作用,为识别各地经济发展质量、推动形成绿色发展方式提供依据.

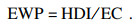

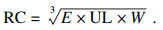

1 我国生态福利绩效的测度1.1 模型构建1.1.1 生态福利绩效测度模型传统福利概念仅以经济类数值评价人类福利状态,生态福利将人生活所处的生态环境与福利相结合用以度量人类生活质量.生态福利又称生态福利绩效或生态绩效,是指福利价值量和生态资源消耗量的实物量比值,反映了单位生态资源投入所带来的福利提升效率.在已有的对生态福利绩效测度的研究方面,由于自建函数法无法避免指标选取差异对测算结果产生的影响,数据包络法在测算过程中无法排除极值的影响,而比值法恰好避免了这两种弊端,测算结果的可信度更高.因而,基于生态福利绩效的定义,建立生态福利绩效测度模型为

| (1) |

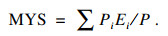

1.1.2 福利水平测度模型福利水平可采用主观福利或客观福利来衡量.主观福利是指人们对生活质量所做的情感性和认知性的整体评价,一般通过问卷调查方式获得,但由于被调查对象易受“社会比较”和享乐主义的影响,导致测量数据出现偏差[20].客观福利指一个特定群体所共同认定的社会福利水平,以反映人类生活质量的指标表示,一般采用出生时预期寿命和人类发展指数.与出生时预期寿命这个单一指标相比,人类发展指数从卫生和医疗状况、受教育水平,以及过上体面生活的能力这三个方面反映地区的福利水平,它既包含经济福利又包含非经济福利,被联合国用以衡量各成员国的经济社会发展水平,得到联合国开发计划署的推广,更具权威性和可比性.因此采用人类发展指数衡量福利水平.

人类发展指数测算过程中,以出生时预期寿命表征卫生及医疗水平,平均受教育年限表征教育水平,人均GDP表征收入水平及过上体面生活的能力.出生时预期寿命是指在一定年龄别死亡率水平下,或到确切年龄某一岁以后,平均还能继续生存的年数,是衡量一个国家、民族和地区居民健康水平的指标.平均受教育年限表示一定时期、一定区域某一人口群体接受教育的年数总和的平均数,在测算中,以现行学制为受教育年限系数,即小学文化程度6年,初中文化程度9年,高中文化程度12年,大专及以上文化程度16年,以地区各个文化程度人口占该地区总人口的比值与各个文化程度人口受教育年限的乘积之和表示平均受教育年限.

| (2) |

以上指标的数据范围相差较大,计算过程中先对所有人均GDP数据进行取对数处理,各指标选取2013年的阈值(表 1),对数据进行无量纲化处理,获得寿命指数、教育指数和收入指数,并以三者的几何平均数表示地区人类福利指数:

| (3) |

| 表 1 各指标的阈值选取 Table 1 Threshold selection of indicators |

式中:LEI为寿命指数;EI为教育指数;Ⅱ为收入指数.

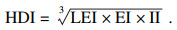

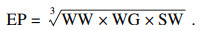

1.1.3 生态消耗水平测度模型衡量生态消耗水平的方法主要有三种:①直接从“全球生态足迹网络”获取生态足迹数值,但该网络提供国家层面的数据,针对国家样本的研究可采用该种方法;②利用生态足迹测算生态消耗;③构建生态资源消耗指数测度生态消耗水平.后两种方法均可用于省级层面的测度,但受国内统计数据缺失以及各省份初级产品和次级产品之间转换效率缺失的影响,第二种方法测算的生态消耗水平与实际值之间存在较大差异;比较而言,第三种方法更加适合.考虑到我国经济发展过程中,企业生产对生态环境的影响不仅有生态资源的消耗,还有环境污染的排放,因此在生态资源消耗水平测度中,选取两方面数据,并以生态资源消耗水平和环境污染水平的几何平均数表示:

| (4) |

对生态资源消耗的度量,因为现有生态资源消耗不仅包括能源消耗,也包括土地资源消耗和水资源消耗,所以测算中选取人均能源消耗量、人均城市建设用地和人均水资源消耗量,对以上数据进行标准化处理后获得能源消耗指数(E)、土地资源消耗指数(UL)和水资源消耗指数(W),并用以上三种指数的几何平均数表示生态资源消耗水平:

| (5) |

| (6) |

1.3 测度结果分析根据生态福利绩效的定义,通过比值法测度了2007—2017年中国30个省、市、自治区(西藏和港澳台地区除外)的生态福利绩效,测度结果见表 2.

表 2(Table 2)

| 表 2 我国生态福利绩效测度结果 Table 2 Measurement results of ecological welfare performance |

从时间变动上看,我国生态福利绩效呈现“上升—下降—上升”的趋势,最终上升幅度为19.3 %.2007—2017年间,经济发展带动了基础设施的建设、福利体系构建的不断完善、医疗及卫生保障的提高,居民收入和受教育水平也不断提高,使得人均福利水平不断提升,表现为我国人类发展指数呈现缓慢上升趋势;而生态消耗水平以2011年为转折点呈现“上升—下降”趋势.2007—2010年,人类发展指数的上升大于生态消耗水平的上升,带来了生态福利绩效的提升.至2011年,由于高能耗、高污染企业的增多,整体生态消耗水平大幅上升,超过人类发展水平的上升幅度,使得生态福利绩效出现显著降低.2012年,我国政府提出生态文明战略,并不断加强对企业污染行为的规制,颁布史上最严环保法,使得生态消耗水平开始持续下降,又引致了生态福利绩效的不断提高.

从区域来看,生态福利绩效区域差异显著,呈现“东部最高,西部次之,中部最低”的U型地域格局.主要原因是:东部地区经济高度发达、社会保障水平高,因而人类发展指数高;与此同时,对生态文明建设的重视程度不断提高与产业结构的转型升级使得生态消耗水平低,从而地区生态福利绩效最高,且高于全国平均水平.中部地区受产业转移影响[21],仍面临追求经济增长而透支自然资本的发展困境,生态消耗水平较高,而由于开放程度与经济技术发展水平与东部地区的差距,其人类福利水平却低于东部地区,因而生态福利绩效水平最低.西部地区因自然环境脆弱,地广人稀,区域经济与基础建设落后,使得地区人类福利水平最低,相应的能源消耗也较少,生态环境得到了良好的保护,生活性“三废”是生态消耗的主要原因,生态消耗水平极低,因而生态福利绩效水平高于中部而低于东部地区.

表 3显示了我国各省的生态福利绩效水平,由表 3可见,北京、海南和天津这三个省市位于我国生态福利绩效前三名,其中北京、天津作为我国政治经济中心,属于典型的“高福利,低消耗”地区,生态福利绩效水平较高.海南作为我国开放前沿和重点,经济发展迅猛,且为旅游胜地,生态福利绩效水平仅次于北京市.青海省地处我国西北,经济落后,虽然人类发展水平较低,但生态消耗水平也极低而位于第四位.陕西和重庆作为西部大开发产业转移的承接地,经济发展加速,分别位于我国第五、第六位.上海市、浙江省、广东省、山东省和福建省属于“高福利,高消耗”省份,生态福利绩效处于我国中上水平.四川省、云南省、甘肃省和河南省属于“低福利,低消耗”省份,生态福利绩效处于中下水平.黑龙江、内蒙古和新疆属于典型的“高消耗”省份,而这些省份又由于经济发展相对缓慢,因此生态福利绩效水平位于我国后三位.

表 3(Table 3)

| 表 3 各省生态福利绩效年均值及排名 Table 3 Means and ranking of each provincial ecological welfare performance |

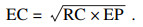

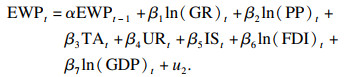

2 我国生态福利绩效影响因素分析2.1 模型设定考虑到生态福利绩效变化是一个连续的过程,上一期的生态福利绩效会对下一期产生影响,因而采用差分广义矩估计(generalized method of moments,GMM),构建包含被解释变量滞后一期的动态面板模型,具体模型设定如下:

| (7) |

表 4(Table 4)

| 表 4 变量符号及说明 Table 4 Variable symbols and description |

2.2 变量选取及数据来源2.2.1 被解释变量生态福利绩效:使用EWP表示生态福利绩效水平,用于反映地区经济发展质量和相对健康程度,基于生态福利绩效的定义采用比值法测度得到,其数据为上文测算所得.

2.2.2 解释变量政府监管:在我国生态环境保护体系中,政府监管占据主要地位.政府监管可影响地区生态消耗水平,从而影响生态福利绩效.指标选取上,环境法律法规及政策是环保部门在环境污染治理和生态环境保护方面最直接、强硬的手段,现行的环境法律法规及政策数量越多,说明地方政府对于生态环境的监管力度越强.因此,以地区环境法规及政策数量作为衡量政府监管力度的指标.

公众参与:社会公众作为最广泛的社会群体,是环境污染的直接受害者,由其监督企业环境消耗行为便捷且成本低廉,是生态环境保护体系的另一重要力量.公众主要通过环境信访、政协提案和人大建言三种方式参与环境监管和治理过程.由于2016年以后中国环境年鉴不再提供环境信访来信数量数据,因此以各地区承办的人大建议数和政协提案数作为社会公众参与程度的量化指标.承办的人大建议和政协提案数量越多,表明社会公众环境参与程度越高.

2.2.3 控制变量为了保证可靠性,同时对以下变量进行控制:

技术进步:技术进步对生态福利绩效的影响是把双刃剑,一方面推动地区经济规模增长而导致环境污染加剧;另一方面又通过溢出效应提高生态资源利用率而缓解生态环境污染.选取R & D经费投入强度来度量各地区技术进步情况.

产业结构:工业化促进了经济增长,但也因高污染、高消耗而加剧了环境污染,影响民众生活质量和健康,阻碍地区福利水平的提升.三次产业中工业产业比重越大,对生态资源消耗和环境污染排放越高,对地区生态福利绩效的影响越大,因此以第二产业产值占GDP比重来表示各地区产业结构.

此外,城镇化、外商直接投资、经济规模均会带动地区基础设施建设、卫生医疗状况改善,以及居民受教育水平、就业水平、收入水平提高,影响地区社会福利;同时也带来资源消耗增加、环境污染加剧,从而影响地区生态福利绩效水平.分别以城镇人口占地区总人口比重、外商直接投资总额、人均GDP来表征城镇化水平、外商直接投资与经济规模.

2.2.4 数据来源及处理利用2007—2017年中国30个省、市、自治区(西藏和港澳台除外)的面板数据进行分析,所有数据均来自相关年份的中国统计年鉴、中国环境年鉴、中国环境统计年鉴、中国科技统计年鉴、各省统计年鉴,以及国家统计局网站系统数据,缺失数据指标由内推法或外推法计算获得.由于政府监管、公众参与、外商直接投资和经济规模数据为实际数值,为避免异方差和极值的影响,对以上四类数据做取对数处理.各变量的描述性统计结果见表 5.

表 5(Table 5)

| 表 5 变量的描述性统计结果 Table 5 Descriptive statistical results of variables |

2.3 计量检验2.3.1 单位根检验为避免因面板数据为非平稳时间序列,导致回归分析存在伪回归现象,采用ADF-PP方法和LLC方法对面板数据进行单位根检验.检验结果见表 6.

表 6(Table 6)

| 表 6 单位根检验结果 Table 6 The results of unit root test | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.3.2 Sargan检验为判断动态面板回归模型中,工具变量选取是否存在过度约束,进行Sargan检验.Sargan检验原假设:模型中工具变量存在过度约束;备择假设:模型中工具变量不存在过度约束.

Sargan检验结果显示,J-statistic为26.503 19;P值为0.982 9,拒绝原假设,证明模型设定中的工具变量不存在过度约束问题,即模型设定正确,可以进行下一步检验.

2.3.3 Arellano-bond检验动态面板回归需要满足假设“扰动项不存在自相关”,因此首先进行Arellano-Bond检验,确定是否存在序列相关问题.其中,Arellano-Bond检验的原假设为H0:序列不存在一阶自相关,H0:序列不存在二阶自相关;备择假设为H1:序列存在一阶自相关,H1:序列存在二阶自相关.如果存在L阶序列相关,则差分方程的工具变量必须选取滞后L+1.检验结果见表 7.

表 7(Table 7)

| 表 7 Arellano-Bond检验结果 Table 7 The results of Arellano-Bond test |

表 7的检验结果显示,扰动项的一阶差分仍存在一阶自相关;但扰动项二阶差分的P值为0.415 4,不能拒绝原假设,即扰动项二阶差分不存在自相关,可进行后续回归检验.

2.4 回归结果分析考虑到生态福利绩效的滞后性,运用eviews 8.0对我国省级层面的生态福利绩效影响因素通过差分GMM方法进行估计,回归结果见表 8.

表 8(Table 8)

| 表 8 面板模型GMM估计结果 Table 8 GMM regression results of the panel model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

回归结果显示,生态福利绩效具有滞后性,上一期生态福利绩效水平会对下一期产生正向影响,政府监管、产业结构和城镇化水平的系数为负并通过了1 % 的显著性检验,表明三者均对生态福利绩效具有负向影响,抑制了地区生态福利绩效的提升.经济规模系数为正并通过了1 % 的显著性检验,对生态福利绩效产生提升作用.而公众参与、技术进步和外商直接投资没有通过显著性检验,对生态福利绩效的影响不明显.

具体地,政府监管每提升1个百分点,生态福利绩效下降0.089 5,主要的原因是:我国工业结构内部“高消耗”产业比重偏高,地方政府加强环境监管,对企业的经济产出影响较大,由于福利提升对经济发展依赖程度较高,导致政府监管通过“成本效应”抑制生态消耗水平的同时也制约了地区生态福利绩效.城镇化和产业结构的回归系数为负,究其原因在于我国城镇化的质量和效率较低,集聚效应处于低水平,对生态福利绩效的负向影响更大.产业结构方面工业制造业比重大,对资源依赖性强且能源利用效率远低于发达国家,抑制了生态福利绩效的提升.

公众参与对生态福利绩效的影响不显著,表明公众参与低效.这是由于我国公众参与形式主要为政府倡导性参与,公众没有自己的独立立场;而且信息不对称情况严重,现有公众参与方式多为间接、滞后的参与,一般在决策基本完成后征求公众意见,并非直接参与决策,导致公众参与环境决策程度较低,无法起到应有的作用.

经济规模是提升生态福利绩效的主要因素,这主要是因为随着我国GDP的持续增长,人均国民收入已经越过了倒U型“环境库兹涅茨曲线”(EKC)的拐点,经济规模的扩大使得地区基础设施完善、人们生活水平提高,并具备改善环境的资金,增强了环境保护的努力,带来的福利提升大于生态消耗增加程度,对生态福利绩效产生正效应.

技术进步与外商直接投资对生态福利绩效的影响均不明显,主要原因是由于环境技术创新的外部性特点,企业通常不会主动追求环境技术的创新,使得通过技术进步缓解生态环境污染压力对生态福利绩效的正向推动作用并不显著.而外商直接投资在中国一直侧重于“生产”型投资,其中约70 % 属于工业制造业;但随着近年来中国加大了环境管制的力度,中国FDI正逐渐向清洁化的产业结构转变,因此总体影响并不显著.

3 结论与政策建议利用2007—2017年30个省、市、自治区的面板数据,基于定义法测度了各省份的生态福利绩效水平,并对其影响因素进行了差分GMM实证检验.研究表明:我国生态福利绩效整体呈现上升趋势,上升幅度为19.3 %,且呈现“东部最高,西部次之,中部最低”的U型格局.政府监管通过“成本效应”对生态福利绩效产生显著的负向影响,公众参与形式化、信息不对称等引发的公众参与失效,使公众参与尚不能有效影响生态福利绩效.此外,经济规模是促进生态福利绩效提高的主要因素;而城镇化、产业结构则是抑制生态福利绩效的负面因素.为提高生态福利绩效水平,提出以下政策建议:

1) 加强政府环境监管,避免出现政府失效:

加强环境监管能力建设,提高政府环境监管有效性.明确生态环境保护的具体内容和责任,鼓励各地按照环境质量目标制定地方性法规及实施相应的污染排放标准.落实政府官员环保责任追究,明确各主体环保法律责任,大幅提高违法成本.

2) 引导公众参与,保证公众参与有效性:

通过宣传、教育等推动公众从“个体人”向“公共人”的意识转变,唤醒公众参与意识.完善相关法律法规,保障公众参与权利,拓宽公众参与渠道.建设生态环境信息的公开平台,实行环境信息按需公开.提高公众参与积极性和参与有效性,切实解决社会公众的关切.

3) 支持环境技术创新降低生态消耗依赖:

技术进步是降低经济发展对生态消耗依赖程度的重要途径,充分利用财政资金和政策杠杆,建立企业环境技术创新投入的机制和制度环境.通过推动环境技术创新从源头上降低对地区生态资源的消耗以及环境污染的排放,逐步实现经济发展与生态消耗脱钩.

参考文献

| [1] | 诸大建. 生态经济学: 可持续发展的经济学和管理学[J]. 中国科学院院刊, 2008(6): 520-530. (Zhu Da-jian. Ecological economics: economics and management of sustainable development[J]. Journal of the Chinese Academy of Sciences, 2008(6): 520-530. DOI:10.3969/j.issn.1000-3045.2008.06.009) |

| [2] | 冯吉芳, 袁健红. 生态福利绩效——可持续发展新的分析工具[J]. 科技管理研究, 2016, 36(12): 240-244. (Feng Ji-fang, Yuan Jian-hong. Ecological welfare performance—a new analysis tool for sustainable development[J]. Science and Technology Management Research, 2016, 36(12): 240-244. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2016.12.044) |

| [3] | Daly H E. Sustainable development: from concept and theory to operational principles[J]. Population and Development Review, 1990, 16(1): 25-43. |

| [4] | Common M. Measuring national economic performance without using prices[J]. Ecological Economics, 2007, 64(1): 92-102. DOI:10.1016/j.ecolecon.2007.07.017 |

| [5] | Dietz T, Rosa E A, York R. Environmentally efficient well-being: Is there a Kuznets curve?[J]. Applied Geography, 2011, 32(1): 21-28. |

| [6] | Knight K W, Rosa E A. The environmental efficiency of well-being: a cross-national analysis[J]. Social Science Research, 2011, 40(3): 931-949. DOI:10.1016/j.ssresearch.2010.11.002 |

| [7] | 肖黎明, 吉荟茹. 绿色技术创新视域下中国生态福利绩效的时空演变及影响因素——基于省域尺度的数据检验[J]. 科技管理研究, 2018, 38(17): 243-251. (Xiao Li-ming, Ji Hui-ru. Spatial structure change and influencing factors of ecological well-being performance from perspective of green technological innovation in China[J]. Science and Technology Management Research, 2018, 38(17): 243-251. DOI:10.3969/j.issn.1000-7695.2018.17.036) |

| [8] | 林克涛, 邓惺炜, 叶颉. 基于Super-NSBM与Window DEA模型的区域生态福利绩效评价研究[J]. 生态环境学报, 2020, 29(10): 2110-2117. (Lin Ke-tao, Deng Xing-wei, Ye Jie. Evaluation of regional ecological well-being performance based on super-NSBM and Window DEA model[J]. Journal of Eco-Environment, 2020, 29(10): 2110-2117.) |

| [9] | Yew K. Environmentally responsible happy nation index: towards an internationally acceptable national success indicator[J]. Social Indicators Research, 2008, 85(3): 425-446. |

| [10] | 臧漫丹, 诸大建, 刘国平. 生态福利绩效: 概念、内涵及G20实证[J]. 中国人口·资源与环境, 2013, 23(5): 118-124. (Zang Man-dan, Zhu Da-jian, Liu Guo-ping. Ecological well-being performance: concept, connotation and empirical of G20[J]. China Population Resources and Environment, 2013, 23(5): 118-124. DOI:10.3969/j.issn.1002-2104.2013.05.018) |

| [11] | 诸大建, 张帅. 基于生态足迹的中国福利水平及其影响因素研究[J]. 城市与环境研究, 2014, 1(1): 18-33. (Zhu Da-jian, Zhang Shuai. Research on wellbeing level of China and its impact factors from the perspective of ecological footprint[J]. Urban and Environmental Studies, 2014, 1(1): 18-33.) |

| [12] | Zhang S, Zhu D J, Shi Q H, et al. Which countries are more ecologically efficient in improving human well-being? An application of the index of ecological well-being performance[J]. Resources, Conservation & Recycling, 2018, 129: 112-119. |

| [13] | Jorgenson A K, Dietz T. Economic growth does not reduce the ecological intensity of human well-being[J]. Sustainability Science, 2015, 10: 149-156. DOI:10.1007/s11625-014-0264-6 |

| [14] | 龙亮军, 王霞, 郭兵. 基于改进DEA模型的城市生态福利绩效评价研究, 2017, 32(4): 595-605. (Long Liang-jun, Wang Xia, Guo Bing. Evaluation of urban ecological well-being performance based on revised DEA model[J]. Journal of Natural Resources, 2017, 32(4): 595-605. ) |

| [15] | Geng X Y. Perception of ecological welfare from the recycling of agricultural resources and its influencing factors[J]. International Journal of Sustainable Development and Planning, 2020, 15(4): 531-536. DOI:10.18280/ijsdp.150413 |

| [16] | Dluhopolskyi O, Koziuk V, Ivashuk Y, et al. Environmental welfare: quality of policy vs.society's values[J]. Problemy Ekorozwoju, 2019, 14(1): 19-28. |

| [17] | Martínez-Guido S I, González-Campos J B, Ponce-Ortega J M. Strategic planning to improve the human development index in disenfranchised communities through satisfying food, water and energy needs[J]. Food and Bioproducts Processing, 2019, 117: 14-29. DOI:10.1016/j.fbp.2019.06.007 |

| [18] | Hemmerling S, Carruthers T, Hijuelos A, et al. Double exposure and dynamic vulnerability: assessing economic well-being, ecological change and the development of the oil and gas industry in coastal Louisiana[J]. Shore and Beach, 2020[2021-03-20]. https://www.researchgate.net/publication/339944847_Double_exposure_and_dynamic_vulnerability_Assessing_economic_well-being_ecological_change_and_the_development_of_the_oil_and_gas_industry_in_coastal_Louisiana. DOI: 10.34237/1008819. |

| [19] | Feng Y J, Zhong S Y, Li Q Y, et al. Ecological well-being performance growth in China (1994-2014): from perspectives of industrial structure green adjustment and green total factor productivity[J]. Journal of Cleaner Production, 2019, 236(1): 117556. |

| [20] | Knight K W. Temporal variation in the relationship between environmental demands and well-being: a panel analysis of developed and less-developed countries[J]. Population and Environment, 2014, 36(1): 32-47. DOI:10.1007/s11111-013-0200-1 |

| [21] | 李斌. 中西部地区承接产业转移的环境风险及防控对策[J]. 中州学刊, 2015(10): 38-42. (Li Bin. Environmental risks and prevention and control measures of undertaking industrial transfer in the Midwest[J]. Academic Journal of Zhongzhou, 2015(10): 38-42. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2015.10.007) |