, 郭晨1

, 郭晨1 1. 内蒙古大学 交通学院, 内蒙古 呼和浩特 010070;

2. 内蒙古大学 数学科学学院, 内蒙古 呼和浩特 010021;

3. 重庆交通大学 交通运输学院, 重庆 400074

收稿日期:2021-03-14

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51668048)。

作者简介:霍月英(1985-),女,内蒙古凉城县人,内蒙古大学副教授,博士后研究人员;

陈国庆(1964-),男,内蒙古宁城县人,内蒙古大学教授,博士生导师。

摘要:提出基于有序Logistic回归模型的服务水平分级临界值确定方法.通过提出快速公交不同站间距的客流量估算方法和建立站间距与公交车运行速度的三次方函数, 标定了快速公交的仿真参数.采用VISSIM软件建立不同站间距(500~1 500 m)的快速公交仿真系统, 据此制作了包含到站、等车、乘车、离站4个阶段的快速公交出行视频短片.通过受访者观看快速公交出行视频短片进行视频实验, 收集到126份不同站间距的服务水平数据, 采用提出的分级临界值确定方法建立了快速公交的站间距服务水平分级.所建分级中A级~F级的临界值分别为300, 460, 850, 1 300, 1 900 m.所建分级可指导快速公交规划及建设中的站间距设置, 可评价现状站间距所提供的服务水平.

关键词:站间距服务水平分级有序Logistic回归模型分级临界值客流量

Method of Service Level Classification of Station Spacing for Bus Rapid Transit

HUO Yue-ying1,2, QIU Zhi-xuan3, CHEN Guo-qing2

, GUO Chen1

, GUO Chen1 1. Transportation Institute, Inner Mongolia University, Hohhot 010070, China;

2. School of Mathematical Science, Inner Mongolia University, Hohhot 010021, China;

3. College of Traffic & Transportation, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China

Corresponding author: CHEN Guo-qing, E-mail: cgq@imu.edu.cn.

Abstract: A method for determining the classification thresholds of service levels based on the ordinal Logistic regression model was proposed. The passenger volume estimation method of different station spacing for bus rapid transit(BRT)was proposed, and the cubic function of station spacing and bus running speed was established to calibrate the BRT simulation parameters. The software of VISSIM was used to establish BRT simulation systems with different station spacing of 500~1 500 m. Based on this, the BRT travel video clips including four stages of arrival, waiting, boarding and departure were produced. The video experiments were carried out and the data of service levels under different station spacings were collected with the sample size of 126. The service level classification of BRT station spacing was established using the proposed classification thresholds method. The thresholds of A~F service levels are 300, 460, 850, 1 300 and 1 900 m respectively. The built service level classification can guide the setting of station spacing under BRT planning and construction, and can be used to evaluate the service levels provided by the current station spacing.

Key words: station spacingservice level classificationordinal Logistic regression modelclassification thresholdpassenger volume

站间距是公共交通规划和建设的重要因素, 其对公交服务水平、乘客出行时间、车辆行驶速度、建设成本有重要影响.合理的站间距可以提升公交服务水平、缩短乘客出行时间、提高公交运营效率、节省建设成本.目前在公交建设中通常根据建设者的主观经验进行站间距的设置, 容易形成不合理的站间距[1].

服务水平分级是基于评价指标的不同临界值将交通设施或公共交通的服务水平划分为若干等级的方法[2].站间距服务水平分级是基于站间距的不同临界值将公交的服务水平划分为若干等级的方法.站间距服务水平分级指明了不同站间距下公交所提供的服务水平, 可在公交规划、建设、运营层面指导站间距的设置及优化[3], 能够引导合理站间距的设置.在规划建设层面, 可预测拟设置的站间距在未来运营中的服务水平, 可用于确定符合期望服务水平的站间距, 可引导设置在服务水平和建设成本之间达到平衡的站间距; 在运营层面, 可评价现状站间距下的服务水平及指导如何优化站间距.

目前国内外关于公交站间距的研究主要集中于站间距优化, 现有研究主要基于乘客出行时间最小、可达性最优、系统总成本最小等进行站间距优化, 建立了丰富的站间距优化模型.如杨晓光等[4]提出了基于乘客平均出行时间最小的公交站间距优化模型; Steven等[5]考虑可达性建立了运营总成本最小的站间距优化模型; Ibeas等[6]建立了系统总成本最小的公交站间距双层优化模型.目前国内外尚没有对站间距服务水平分级进行研究, 尚缺乏科学合理的站间距服务水平分级来指导公交规划及建设.

快速公交(bus rapid transit, BRT)既保持了轨道交通的高效性和可靠性又继承了常规公交的灵活性和低成本, 已成为国际上治堵治污而大力推广的一种公交模式[7].因此, 本文对快速公交的站间距服务水平分级方法展开研究.研究结果可为交通设施及公共交通的服务水平分级研究提供方法, 也可为快速公交规划、建设中站间距的设置提供指导依据.

1 服务水平分级临界值确定方法服务水平分级包括评价指标、等级数目、分级临界值.本文中评价指标是站间距.本文按照文献[3]将服务水平划分为6级, 即等级数目为6,构建服务水平分级即确定各级服务水平的分级临界值.

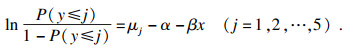

服务水平分级可看作是一个分类问题, 聚类分析方法可用于分级临界值的研究. 聚类分析方法通过评价指标客观数据所体现的交通运行状况构建服务水平分级, 无法融入乘客的主观感受.目前服务水平的概念已经从仅描述交通运行状况转变为还要反映出行者感知[3, 8-9].因此, 本文试图寻求一种使乘客感知与交通运行状况具有一致性表达的主客观相结合的分级临界值确定方法, 即需要一种能在一个模型中将反映乘客主观感知的服务水平与描述客观交通运行状况的评价指标联系起来的理论方法, 然后根据乘客的服务水平感知研究分级临界值.对此, 采用回归分析方法将服务水平作为因变量、评价指标作为自变量建立模型.服务水平分为6级, 分别为A, B, C, D, E, F, 其中A级为最好的服务水平, F级为最差的服务水平.服务水平是有序次特性(A级优于B级, B级优于C级, 以此类推)的离散型变量.有序Logistic回归模型是研究有序离散型变量的有效方法.更重要的是, 在有序Logistic回归模型中划分因变量等级的分界值与自变量的取值有密切关系, 可据此反推因变量(服务水平)等级变化时自变量的取值(分级临界值).因此, 以服务水平为因变量、评价指标为自变量, 采用有序Logistic回归模型研究分级临界值的确定方法.

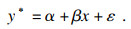

服务水平与评价指标的有序Logistic回归模型为

| (1) |

考虑到y为离散型变量, 引入连续型潜变量y*, y*与x之间的关系为[10]

| (2) |

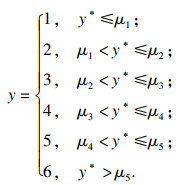

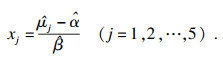

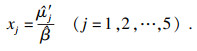

分级临界值是指服务水平y由j变化到j+1(j=1, 2, …, 5)时评价指标x的取值, 以xj表示分级临界值, x1表示A级与B级的分级临界值, x2表示B级与C级的分级临界值, ……, x5表示E级与F级的分级临界值.分级临界值xj的确定方法如下.

有序Logistic回归模型根据以下原理划分服务水平y的等级:

| (3) |

| (4) |

| (5) |

2.1.1 仿真参数标定对于一个快速公交系统, 当站间距的设置不同时, 站点服务半径(即乘客最大到站距离)、客流量、公交车运行速度均不同.因此需要标定的重要参数有: 不同站间距下的客流量和公交车运行速度.

1) 不同站间距下的客流量.定性来看, 随着站间距的增加, 乘客到站距离及时间增加, 乘客可能采用其他出行方式, 因此线路客流量可能会下降.随着站间距的增加, 站点数减少, 这样使得每站分担的客流量增加; 但同时线路客流量下降可能会导致每站分担的客流量减少.由于站点数减少而导致站点客流量的增加量多于由于线路客流量下降而导致站点客流量的减少量.因此随着站间距的增加, 平均站点客流量可能会增加.

由于站点服务半径会影响快速公交的服务面积, 从而会影响客流量, 因此通过站点服务半径来估算不同站间距的客流量.随着站间距的增加, 站点服务半径会增加, 但不同站间距的站点服务半径是未知的, 因此采用试算的思路进行估算, 估算方法如下.

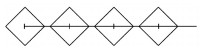

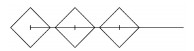

假定500 m站间距的站点服务半径为R、线路客流量为Q, 假定站点的服务范围为菱形, 在服务范围内乘客均匀分布.①绘制500 m站间距的服务范围图, 计算500 m站间距的服务面积、平均站点客流量.②假定600~1 500 m站间距的站点服务半径分别为a1×R, a2×R, …, a10×R, a1, a2, …, a10为大于1的数, 给定a1, a2, …, a10的取值; 绘制600~1 500 m站间距的服务范围图并计算服务面积; 将600~1 500 m站间距的服务面积与500 m站间距的服务面积进行比较, 由于乘客均匀分布, 则线路客流量与服务面积成正比, 得到600~1 500 m站间距的线路客流量; 根据线路客流量与站点数, 得到600~1 500 m站间距的平均站点客流量.③判断500~1 500 m站间距的客流量是否符合“随着站间距的增加, 线路客流量下降, 平均站点客流量增加”的规律.如果符合, 则步骤②得到的客流量即可作为600~1 500 m站间距的客流量; 如果不符合, 则改变a1,a2, …, a10的取值, 返回步骤②继续计算600~1 500 m站间距的客流量, 直到符合该规律.

通过试算得到500~1 500 m站间距的站点服务半径、线路客流量、平均站点客流量如表 1所示, 表 1的示意图中将快速公交线路长度取为3 km, 500 m站间距的站点服务半径R取为300 m.

表 1(Table 1)

| 表 1 不同站间距的客流量估算结果 Table 1 Estimation results of passenger volume under different station spacing |

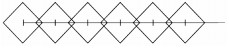

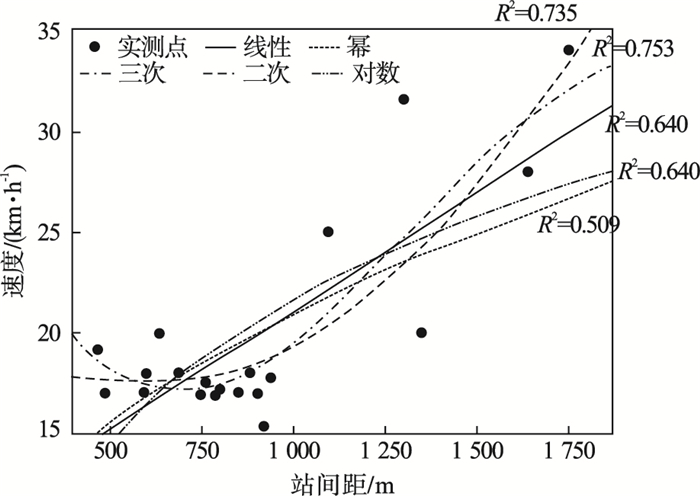

2) 不同站间距的公交车运行速度.定性来看, 随着站间距的增加, 站点数减少, 公交车停靠次数减少, 公交车运行速度可能增加.交通与发展政策研究所(Institute for Transportation & Development Policy, ITDP)公布了很多城市的快速公交运营数据, 根据站间距与速度数据, 采用线性、二次、三次、幂、对数等函数进行拟合, 各类函数的拟合度如图 1所示.从图 1中可见, 三次方函数的R2最大(0.753), 对数据的拟合效果最好, 因此采用三次方函数确定不同站间距的公交车运行速度, 所得结果为: 当站间距为500~1 000 m时, 速度为15~20 km/h; 当站间距为1 100~1 400 m时, 速度为20~25 km/h; 当站间距为1 500 m时, 速度为25~30 km/h.

图 1(Fig. 1)

| 图 1 站间距与公交车运行速度的关系Fig.1 Relationship between station spacing and bus running speed |

3) 仿真参数设定.本文将快速公交线路长度取为3 km.根据ITDP公布的广州快速公交的里程长度和客流量估算快速公交线路长度为3 km的客流量, 得到500 m站间距的线路客流量Q为534人/h, 取为500人/h.根据表 1, 得到600~1 500 m站间距的线路客流量及平均站点客流量.快速公交仿真中公交车停靠时间的参数设置为: 上车时间0.72 s /人, 下车时间0.935 s /人, 清空时间10 s, 停靠时间等于上车时间、下车时间及清空时间之和; 期望速度分布设置为: 小汽车速度为48~58 km/h, 快速公交车辆速度为15~20, >20~25, >25~30 km/h; 站台长度设置为50~100 m; 信号参数设置为两相位, 其中相位一的黄灯3 s、红灯77 s、绿灯100 s, 相位二的黄灯3 s、绿灯100 s、红灯77 s, 南北方向配置相位一, 东西方向配置相位二.仿真中不同站间距的参数设定如表 2所示.

表 2(Table 2)

| 表 2 不同站间距下快速公交仿真参数设定 Table 2 Simulation parameters of BRT under different station spacing |

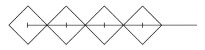

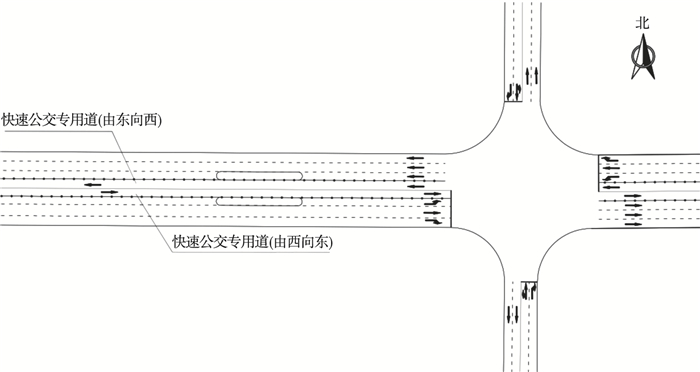

2.1.2 仿真系统建立本文参照广州快速公交系统构建仿真路网, 道路横断面形式为3块板、双向8车道, 路网形式如图 2所示, 专用道为中央式专用道, 并通过硬质隔离将快速公交专用道与社会车道分隔, 两侧为社会车道.

图 2(Fig. 2)

| 图 2 快速公交仿真路网Fig.2 Simulation road network of BRT |

基于表 2标定的仿真参数, 利用VISSIM仿真软件按照如下步骤: 建立路网(绘制社会车道和快速公交专用道及交叉口)、车辆输入、定义路径、配置信号灯、设置站点、设置公交线路、设置公交路线在站点的停靠状况, 建立不同站间距500~1 500 m的快速公交仿真系统.

2.1.3 视频短片制作乘客的快速公交出行过程包括到站、等车、乘车、离站4个阶段, 建立整个出行过程的视频短片.对于步行到站及离站阶段, 步行距离取为站点服务半径, 表 1中显示了不同站间距的站点服务半径(500 m站间距的站点服务半径R取为300 m); 步行时间根据步行距离及平均步行速度(取为1.25 m/s)即可确定; 通过设置城市道路及行人场景建立乘客步行到站及离站的视频.对于等车阶段, 不同站间距的等车时间均取为1.5 min, 根据2017年广州快速公交调查获得的图片建立等车视频.对于乘车阶段, 依托建立的500~1 500 m站间距的快速公交仿真系统, 执行仿真并将仿真过程录制视频; 以10倍速度执行仿真使得视频时长短于实际时长, 以缩短视频实验中受访者的观看时间.将4个阶段的视频整合形成不同站间距的乘客快速公交出行的视频短片.不同站间距的视频短片特性如表 3所示.

表 3(Table 3)

| 表 3 视频短片特性 Table 3 Characteristics of video clips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

2.2 实验实施视频实验旨在获取不同站间距下乘客的服务水平感知数据.乘客对服务水平的感知受很多因素的影响.乘客的快速公交出行过程包括到站、等车、乘车、离站4个阶段,在到站及离站阶段, 服务水平感知受步行距离、人行道状况(人行道的宽度、隔离状况、干净程度)的影响; 在等车阶段, 服务水平感知受乘客等车时间、等车环境(有无座椅及遮挡物、公交站几何尺寸及干净程度)的影响; 在乘车阶段, 服务水平感知受公交车运行速度、客流量、车内干净程度的影响.在不同站间距的视频短片中, 不同的因素有站间距、步行距离、公交车运行速度、客流量和平均站点停靠时间.而步行距离、公交车运行速度、客流量和平均站点停靠时间是影响服务水平感知的重要因素, 均体现了站间距对服务水平感知的影响.在不同站间距的视频短片中, 人行道状况、等车时间及等车环境等影响服务水平感知的其他因素的设置均相同, 以此来保证服务水平的感知仅受站间距的影响.

受访者招募主要面向内蒙古大学的学生和教师.通过微信群宣传及口头介绍招募受访者, 边招募受访者边进行视频实验, 共招募到受访者126名, 其中学生95名, 教师31名.受访者中男性占52.35 %, 女性占47.65 %; 18~29岁占75.40 %, 30~39岁占14.29 %, 40~49岁占6.35 %, 50岁及以上占3.96 %.实验地点在内蒙古大学交通学院的多媒体教室.根据受访者的个人时间情况, 按照10人一组进行视频实验, 视频实验从2020年9月开始持续到2020年12月底结束.

实验前告知受访者: 观看视频时想象自己乘坐快速公交出行, 经历了视频中所展示的到站、等车、乘车、离站等各阶段的出行状况, 观看后请根据个人对整个出行的感受给出服务水平评价.为了确保受访者是认真观看视频的, 视频短片的观看顺序为: 将站间距500~700 m作为第一组, 800~1 100 m作为第二组, 1 200~1 500 m作为第三组, 依次从每组中随机选取1个站间距的视频短片进行播放.

视频实验流程为: 受访者填写个人属性表格; 观看11个不同站间距的视频短片, 观看完每个短片后, 受访者根据个人感受给出服务水平评价(A级(非常满意)、B级(满意)、C级(比较满意)、D级(中立)、E级(不满意)、F级(非常不满意)).

在视频实验中由于受访者需要观看较长时间的视频短片, 一般来说能够招募到的受访者数量少于问卷调查.文献[11]采用视频实验收集受访者对小汽车、公交、自行车、步行等多模式的服务水平感知, 采用的样本量为145.Fang等[12]基于出行者感知研究了信号交叉口的服务水平, 采用视频实验收集受访者的服务水平感知, 招募到100名受访者.可见, 本文中126的样本量可用于站间距服务水平分级研究.截止2019年底, 我国人口中男性比例为51.09 %, 女性比例为48.91 %, 本文样本的性别比例接近国家人口的性别比例.样本中18~29岁人数偏多, 50岁及以上人数偏少.随着站间距的增加, 乘客到站及离站的步行距离增加,年轻人对步行距离的增加没有老年人敏感, 因此, 本文样本对一定站间距的服务水平评价稍微偏积极.

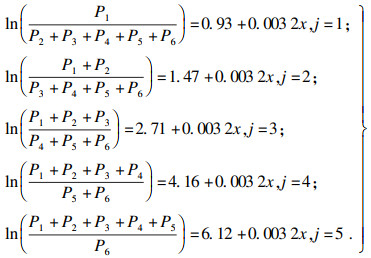

3 服务水平分级构建以服务水平为因变量、站间距为自变量, 基于视频实验获取的126份数据, 采用有序Logistic回归模型进行建模, 并采用stata 15.0运行有序Logistic回归模型.有序Logistic回归模型的输出结果为:

| (6) |

根据式(5)计算站间距的分级临界值, 各级服务水平的分级临界值x1, x2, x3, x4, x5分别为300, 460, 850, 1 300, 1 900 m.相应地, 快速公交站间距服务水平分级见表 4.

表 4(Table 4)

| 表 4 快速公交站间距服务水平分级 Table 4 Service level classification of station spacing for BRT |

从表 4可以看出, 随着站间距的增加, 服务水平呈现阶梯式降低.

视频实验中调查了受访者对于整个出行过程(包括到站、等车、乘车、离站4个阶段)的服务水平感知.随着站间距的增加, 乘客到站及离站时间会增加, 乘车时间会降低, 这些均已在视频实验中体现(如表 3所示).到站及离站时间的增加导致乘客感受到的服务水平降低, 乘车时间的降低导致乘客感受到的服务水平提升.站间距服务水平分级显示站间距的增加使得服务水平降低.说明到站及离站时间增加导致的服务水平降低量显著强于乘车时间降低导致的服务水平提升量.可见, 相对于乘车阶段, 乘客更加注重到站和离站阶段所感受到的服务水平, 对到站和离站阶段的感受给予更大的权重.在快速公交建设中应特别注重站点周边步行设施的配置及环境的美化.

站间距服务水平分级为公交规划、建设中站间距的设置提供了指导依据.为了使未来快速公交可提供较高的服务水平, 应尽量采用小的站间距.但小站间距会导致建设成本的增加, 建设者可根据所建分级在服务水平和可承担的建设成本之间权衡而选择合适的站间距.站间距服务水平分级也可用于在公交运营中评价现状站间距的服务水平及指导如何优化现状站间距.

4 结论1) 提出基于有序Logistic回归模型的服务水平分级临界值确定方法, 为交通设施及公共交通的服务水平分级研究提供方法.

2) 提出不同站间距的客流量估算方法.随着站间距的增加, 线路客流量可能下降, 站点客流量可能增加, 目前尚没有研究揭示这一量化关系, 本文提出的估算方法为量化站间距的客流量提供方法.

3) 建立快速公交的站间距服务水平分级, 所建分级中A级~F级的临界值分别为300, 460, 850, 1 300, 1 900 m.所建站间距服务水平分级依托的样本中50岁及以上人数偏少, 主要根据18~50岁受访者对不同站间距的服务水平感知而得到.因此, 所建站间距服务水平分级尚不具有广泛的推广性, 主要适合18~50岁人群对于站间距设置的偏好.未来依托大数据采用本文提出的方法可构建具有广泛推广性的站间距服务水平分级.

4) 本文综合采用推理、试算、调研、统计、仿真的方法确定了不同站间距的线路客流量、站点客流量、站点停靠时间、公交车运行速度、乘客到站距离及时间、乘客离站距离及时间等参数值.采用仿真手段及视频实验获得不同站间距所提供的服务水平.

参考文献

| [1] | 李婷, 靳文舟, 朱子轩. 城市中心区轨道交通站间距优化研究[J]. 铁道运输与经济, 2019, 41(11): 116-122. (Li Ting, Jin Wen-zhou, Zhu Zi-xuan. A study on the optimization model of metro station spacing in the city central area[J]. Railway Transport and Economy, 2019, 41(11): 116-122.) |

| [2] | 霍月英, 李文权, 李晓娟, 等. 快速公交服务水平模糊分级方法[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2020, 41(10): 1509-1516. (Huo Yue-ying, Li Wen-quan, Li Xiao-juan, et al. Fuzzy criteria method of level of service for bus rapid transit[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2020, 41(10): 1509-1516. DOI:10.12068/j.issn.1005-3026.2020.10.021) |

| [3] | Transportation ResearchBoard of the National Academies. Highway capacity manual[R]. Washington D C: Transportation Research Board, 2010. |

| [4] | 杨晓光, 徐竞琪, 刘好德, 等. 基于乘客平均出行时间最小的公交站距优化模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2008, 38(4): 802-807. (Yang Xiao-guang, Xu Jing-qi, Liu Hao-de, et al. Stop spacing optimization model based on minimizing average travel time of passenger[J]. Journal of Jilin University(Engineering and Technology Edition), 2008, 38(4): 802-807.) |

| [5] | Steven I C, Qin Z Q. Optimization of bus stop location for improving transit accessibility[J]. Transportation Planning and Technology, 2004(6): 211-227. |

| [6] | Ibeas N, Dellólio L, Alonso B, et al. Optimizing bus stop spacing in urban areas[J]. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 2010, 46(3): 446-458. DOI:10.1016/j.tre.2009.11.001 |

| [7] | Perk V, Bovino S, Catalá M, et al. Silver line bus rapid transit in Boston, Massachusetts: impacts on sale prices of condominiums along Washington street[J]. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 2013, 2350: 72-79. DOI:10.3141/2350-09 |

| [8] | Kang L, Xiong Y, Mannering F L. Statistical analysis of pedestrian perceptions of sidewalk level of service in the presence of bicycles[J]. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2013, 53: 10-21. DOI:10.1016/j.tra.2013.05.002 |

| [9] | Das S, Pandit D. Importance of user perception in evaluating level of service for bus transit for a developing country like India: a review[J]. Transport Reviews, 2013, 33(4): 402-420. DOI:10.1080/01441647.2013.789571 |

| [10] | Han Y, Hu X. Quantitative analysis of maritime safety based on ordered logistic regression model[J]. World Scientific Research Journal, 2020, 6(4): 268-281. |

| [11] | Transportation ResearchBoard of the National Academies. NCHRP report 616: multimodal level of service analysis for urban streets[R]. Washington D C: Transportation Research Board, 2008. |

| [12] | Fang C F, Pecheux K K. Fuzzy data mining approach for quantifying signalized intersection level of services based on user perceptions[J]. Journal of Transportation Engineering, 2009, 135(6): 349-358. DOI:10.1061/(ASCE)0733-947X(2009)135:6(349) |