, 祝佳慧2

, 祝佳慧2 1. 北京科技大学 经济管理学院, 北京 100083;

2. 中央财经大学 会计学院, 北京 100081

收稿日期:2021-09-29

基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(06198058)。

作者简介:肖明(1963-),男,内蒙古通辽人,北京科技大学教授,博士生导师。

摘要:以2008~2018我国A股上市公司实施的跨境并购交易为样本, 运用EEMD模型从短期和长期两个时间尺度考察了宏观经济环境与跨境并购的关系.结果表明: 近些年, 我国宏观经济的持续高速发展是引发跨境并购长期波动的主要原因, 国内经济政策不确定性上升也会对其产生促进作用; 股票市场的短期波动和经济政策调整是驱动跨境并购短期波动的重要因素; 无论长、短期, 经济预期都对跨境并购波动起反向抑制作用.当国内股票市场指数居于高位、未来经济预期变差或经济政策不确定性上升时, 我国企业越有可能进行跨境并购.

关键词:跨境并购股市波动经济预期经济政策不确定性EEMD

Analysis of Macroeconomic Motivations of Cross-Border Mergers and Acquisitions in China Based on EEMD Model

XIAO Ming1, GUO Ying1

, ZHU Jia-hui2

, ZHU Jia-hui2 1. School of Economics and Management, University of Science & Technology Beijing, Beijing 100083, China;

2. School of Accountancy, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China

Corresponding author: GUO Ying, E-mail: ustbguoying@126.com.

Abstract: Taking the cross-border mergers and acquisitions (M & As) implemented by China's A-share listed companies from 2008 to 2018 as a sample, the ensemble empirical mode decomposition (EEMD) model is used to examine the relationship between the macroeconomic environment and cross-border M & As from two time scales: short-term and long-term. The results show that in recent years, the sustained and high-speed development of China's macro-economy is the main reason for the long-term fluctuations in cross-border M & As, and the rising uncertainty of domestic economic policies will also promote it. Short-term fluctuations in the stock market and economic policy adjustments are important factors driving short-term fluctuations in cross-border M & As. Regardless of the long-term and short-term scales, economic expectations have a negative inhibitory effect on the fluctuation of cross-border M & As. When the domestic stock market index is at a high level and future economic expectations deteriorate or economic policy uncertainty rises, it is more likely for Chinese companies to conduct cross-border M & As.

Key words: cross-border mergers and acquisitions (M & As)stock market fluctuationeconomic expectationeconomic policy uncertaintyensemble empirical mode decomposition (EEMD)

随改革开放不断深入, 我国经济与世界经济之间联系日益紧密, 许多国内企业纷纷加入到跨境并购的行列中来[1].据历年《中国对外直接投资统计公报》显示: 2008~2016年末, 我国企业境外并购总额由302亿美元猛增至1 353亿美元, 并购数量也由33笔增长至765笔.境外并购的狂热和无序给我国经济的稳定增长带来巨大风险, 为遏制资本外逃、打击虚假投资, 政府出台了一系列监管措施, 跨境并购市场出现回调.尤其自2019年以来, 在国内经济下行、市场波动巨大、地缘政治风险激增和全球新冠肺炎疫情蔓延的影响之下, 我国上市公司跨境并购交易的数量和规模双双下滑, 降幅显著.2019和2020年我国A股上市公司公开披露的跨境并购交易数量同比2018年分别下降43.18%和59.55%.

相应地, 我国跨境并购活动的动因问题也受到了学术界的广泛关注.尽管跨境并购交易受到母国和东道国的双边因素驱动, 但东道国的经济、技术、政治、物理和文化距离等各方面因素主要影响的是跨境并购的区位选择, 而企业是否有能力和机会进行跨境并购则主要受自身发展状况和所在国家宏观经济环境的影响.Dunning[2]和Erel等[3]都强调了宏观经济变量在解释跨境并购活动中的重要性, 并呼吁在此方面进行更多研究以加强认识.已有研究主要关注东道国相关因素的影响[4-6], 对母国相关因素的影响也主要运用行业层面和企业层面的指标加以解释[7], 对母国宏观经济环境的研究相对缺乏.另一方面, 我国跨境并购活动的一个直观现象是: 并购交易的波动有长期和短期之分, 不同时间尺度并购波动的驱动因素也不尽相同.但目前已有文献主要采用多元回归等统计分析方法, 忽略了这种时间尺度上的差异.

基于上述背景, 本文提出运用集合经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition, EEMD)模型, 根据母国宏观经济环境的角度, 从股市波动、经济预期和经济政策不确定性等3个方面, 考察我国跨境并购市场长、短期波动的动因.研究我国跨境并购交易的时间分布规律和宏观驱动因素不仅能拓展已有研究, 而且对现阶段我国在跨境并购进程放缓的情况下如何进一步推进对外开放具有指导意义.

1 文献综述与理论分析1.1 跨境并购动因研究与方法跨境并购动因问题一直是经济和金融领域的研究热点, 但已有文献主要从微观企业层面和中观行业层面进行了分析, 对宏观经济和制度环境的考察主要以东道国为研究对象, 缺乏对母国宏观经济环境的关注[6-9].跨国企业的对外直接投资一直被认为是我国引进先进技术和获取稀缺资源的重要渠道[10-12].有****从东道国的制度环境方面对我国企业实施跨境并购的动因进行了分析.Tingley等[13]发现, 在中国企业对美国企业发起的569起并购中, 12%的交易由于国家安全问题遭到了美国政府的反对.也有****指出: 我国的跨境并购交易大多是由国内市场的发展和政策变化驱动的[14], 但目前针对这方面的实证研究并不多.

在方法论上, 已有相关文献中主要采用多元线性回归分析方法考察单个企业或整体层面的并购动因[15-16], 忽略了并购波动时间尺度的差异.我国的跨境并购交易活动存在明显的长期波动和短期波动, 不同时间尺度并购波动的驱动因素也不尽相同.多元回归分析方法还容易存在因遗漏关键变量所导致的内生性问题, 使单独考察某一方面因素的影响变得困难.后锐等[17]提出将工程领域较为成熟的经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)模型用于考察国内并购浪潮与股市波动之间的关系, 这在方法论上为本文关心的问题提供了研究思路.

EMD是Huang等[18]提出的一种电子信号处理领域的方法.它依据数据本身的时间尺度特征进行信号分解, 无需预设基函数, 在处理非线性、非平稳数据方面具有明显优势.由于EMD分解得到的模态函数的信号频率有较大差异, 能够很好表达其固有本质, 因此该模型在诸多研究领域得到了广泛应用[19-20].但EMD可能存在模态混叠问题, 影响信号分解结果.Wu等[21]提出了EEMD方法, 该方法通过在原始信号中添加白噪声来补充缺失尺度, 进而消除模态混叠问题.EEMD能更加清晰地将信号中的不同频率成分分解出来, 进而有利于对不同频率成分的真实影响因素进行分析.基于此, 本文将采用EEMD方法, 考察我国宏观经济环境与跨境并购之间的关系.

1.2 理论分析股票市场是宏观经济的晴雨表, 也是企业投资决策的重要参考.行为金融理论认为, 有限理性的投资者在股市走强时, 往往会对并购后的协同效应过于看好或对自身的运营管理能力过度自信, 从而盲目进行并购交易, 这会在一定程度上刺激更多并购交易活动的发生.估值理论则认为, 股价上涨代表着更好的投资机会, 同时也意味着更低的融资成本, 因此, 并购活动往往聚集在高市场估值时期.此后提出的市值误判理论认为在牛市期间, 公司估值与实际价值偏离程度增加, 估值过高的企业更有可能以较低的成本收购价值被低估的目标, 造成并购数量上升.因此, 股市走强对跨境并购起促进作用.根据后锐等[17]****的研究, 本文采用沪深300指数衡量(China securities index 300, CSI300)股市波动情况.该指数同时考虑了我国股市结构的特殊性和未来可能的变动, 能够避免股价指数的非正常性波动.

虽然股市上行为企业实施跨境并购提供了时机, 但是否进行跨境并购却是企业自身的战略选择问题.站在宏观经济的角度, 了解驱动我国整体层面跨境并购的因素, 需抛开单个企业或产业特征, 寻找统一的解释.预期理论认为: 对经济走势的预期也是影响管理者做出并购决策的重要因素, 管理者乐观预期会促进企业扩大投资.这是从企业的一般投资或国内并购的角度阐述的, 但经济预期对跨境并购的影响可能有所不同.在企业总体资源有限的情况下, 实施跨境并购势必会减少境内投资, 因而跨境并购更有可能发生在预期未来国内经济形势变差、投资机会不佳的时期.产能过剩是经济下行的一个重要表现, 而跨境并购具有产能输出、优化资源的功能.因此, 从长期来看, 跨境并购应与经济预期负相关.本文采用宏观经济景气指数(economic climate index, ECI)衡量经济预期.该指数是由西方国家建立的一项统计调查制度, 反映管理层对于企业未来生产经营状况及宏观经济发展变化趋势的判断和预期, 具体包括: 预警指数、一致指数、先行指数和滞后指数.其中, 先行指数与经济景气密切关联, 可以用于对未来经济走势的提前判断.因此, 本文采用先行指数衡量经济预期.

经济政策不确定性(economic policy uncertainty, EPU)如何影响企业并购也是学术界的研究热点.传统观点认为EPU上升会抑制企业投资, 也有****认为, 母国EPU上升会促进跨境并购交易规模的提升.EPU上升, 境内投资环境不稳定, 企业管理者对待境内投资更加谨慎, 更多处于观望状态, 进而将目光转向境外投资.因此, 在我国的EPU上升时, 企业也更有可能进行跨境并购.基于上述分析, 本文采用由斯坦福大学和芝加哥大学联合发布的中国经济政策不确定性指数衡量我国经济政策的不确定性.该指标同时涵盖中央政府层面和地方政府层面的经济政策不确定性, 具有较好的连续性和时变性.

2 研究设计2.1 数据来源本文选取2008~2018年我国A股上市公司公告并完成的全部784起跨境并购交易作为研究样本.该样本共涉及489家上市公司在63个国家和地区进行的并购交易.本文所使用的EPU指数数据来自http://www.policyuncertainty.com/scmp_monthly.html网站, 经济景气指数数据来自《中国经济景气月报》, 其他数据来自Wind金融研究数据库.

由于本文所研究的问题并不需要精确到日, 如果时间尺度过大, 也会对数据的波动特性造成影响.因此, 本文所用数据均为月度数据.跨境并购交易数据以上市公司首次公告日为准, 将每月并购交易次数之和作为跨境并购序列数据项的值.股票市场指数序列由每月“日收盘价”通过简单算术平均计算得到, 可直接获得ECI序列和EPU序列的月度值.

2.2 模型设计EEMD是在原始序列中添加白噪声序列, 然后对新序列进行EMD分解.因此, 首先展示了EMD模型的分解过程, 在此基础上, 详细说明本文所使用的EEMD模型的分解过程.

2.2.1 EMD模型EMD模型假设任何信号都可以被分解为若干个本征模态分量(intrinsic mode functions, IMF)之和, 各IMF分量对应不同的尺度波动特征.IMF需要满足两个约束条件: ①在整个期间, 极值点和过零点的个数必须相等或相差最多不超过1个; ②在任意时刻, 由局部极大值点形成的上包络线和局部极小值点形成的下包络线的均值为零, 即关于时间轴局部对称.

EMD的具体分解过程如下:

输入: 原始信号x(t).

步骤1 ??识别x(t)中的所有极值;

步骤2 ??使用三次样条插值法生成上下包络线;

步骤3 ??计算上、下包络线的均值m1;

步骤4 ??令h1=x(t)-m1, 检查h1是否满足IMF条件, 如未满足则用h1替代原始信号x(t), 回到步骤1, 直到hk满足IMF条件;

步骤5 ??每得到一阶IMF就从原始信号中将其减除, 重复上述步骤, 直到剩余部分R单调为止, 从而获得余项(即趋势项).

输出: 本征模态函数IMF和余项R.

经过EMD分解后, 就可以将原始信号写成n个IMF和剩余部分R的线性和:

|

① 将正态分布的白噪声ni(t)加入原始信号x(t), 得到si(t)=x(t)+ni(t).

② 将新的信号si(t)进行EMD分解, 得到IMF分量;

③ 重复步骤1和步骤2, 每次加入新的白噪声序列;

④ 将每次得到的IMF集成平均处理后作为最终分解结果.

由于零均值噪声的特性, 加入的白噪声通过多次集成平均相互抵消, 这样可以直接将集成均值的计算结果视作最终结果.通常添加的白噪声标准差为0.01~0.40, 添加次数为50或100.根据跨境并购交易数据的信号特征, 本文所添加的白噪声序列的标准差为0.2, 添加次数为100.

2.2.3 重构EEMD分解过程获取的本征模态函数具有不同的波动频率.本文利用Fine-to-coarse方法识别IMF分量中的高频波动项、低频波动项和趋势项.假设原始序列x(t)经过EEMD分解过程共得到m个IMF分量, 其中, 第i个分量表示为IMFi, 余项为R. Fine-to-coarse方法的识别过程如下:

① 计算IMF1~IMFi的叠加和序列Si=

② 在选定显著性水平下(本文为1%), 通过T检验判断叠加和系列的均值

③ 若

3 实证研究结果3.1 描述性统计结果考虑到股票市场承载了经济、社会等各方面信息, 而宏观经济景气指数也在一定程度上反映了宏观经济的未来发展变化趋势, 为了避免指标重合对研究结果产生的影响, 本文在实证研究之前还对CSI300指数和ECI指数的相关性进行了检验.结果显示: 两者的相关系数仅为0.299 1, 可以认为本文不存在指标重合问题.

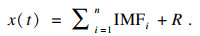

2008~2018年期间我国A股上市公司进行的跨境并购交易数量和CSI300指数、ECI指数及EPU指数的月度变化情况如图 1所示.可知: 跨境并购交易数量呈明显波动上升趋势; CSI300指数与跨境并购交易数量走势相近, 股市走强时跨境并购交易数量上升, 股市相对低迷时跨境并购交易数量出现回落; ECI指数序列波动幅度较小, 只在局部较小范围内与跨境并购交易数量趋势一致; EPU指数整体呈现上升趋势, 但短期波动频繁, 而且波峰早于跨境并购交易数量的波峰, 两者交替出现.上述结果为本文研究股市波动、经济预期及经济政策不确定性这三个指标与我国跨境并购的相关性提供了初步证据.

图 1(Fig. 1)

| 图 1 样本数据的时间分布Fig.1 Time distribution of sample data |

表 1统计了本文样本中东道国和地区的分布情况.Panel A部分报告了交易数量排名前十的东道国和地区.其中, 排名第一的是美国(127笔), 占总样本的16.06%.Panel B部分报告了东道国和地区的经济发展程度.可知, 对发达国家和地区发起的跨境并购共704笔, 占比高达89%.这表明, 对发达国家企业发起并购是当前我国对外直接投资的一个重要趋势; 寻求先进技术和产业升级是现阶段我国企业进行跨境并购的主要目的.

表 1(Table 1)

| 表 1 跨境并购交易的东道国和地区分布情况 Table 1 Host country and area distribution of cross-border M & As transactions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

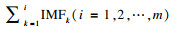

本文对样本中收购方企业的行业和最终控制人属性分布情况进行了统计分析, 如图 2所示.

图 2(Fig. 2)

| 图 2 跨境并购样本的行业和最终控制人属性分布Fig.2 Distribution of the industry and ultimate controller attributes of cross-border M & As samples (a)—行业分布; (b)—最终控制人属性分析. |

在收购方企业的行业分布方面, 工业和高科技领域投资最为活跃, 如图 2a所示.其中, 实施跨境并购交易数量最多的三个行业依次为: 制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业, 并购次数分别为493起(占63%)、208起(占26%)和44起(占6%).收购方企业的最终控制人属性分布情况如图 2b所示.其中, 由非国有控股企业发起的跨境并购有620起, 占总样本的79%, 而由国有控股企业发起的跨境并购交易只有164起, 占总样本的比例仅为21%.

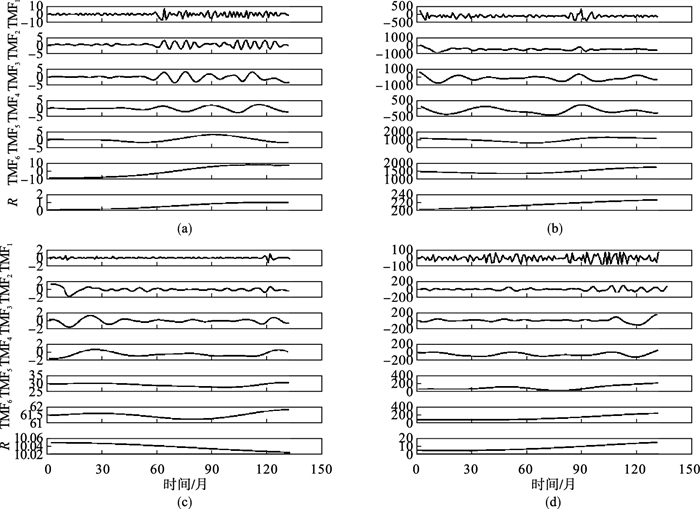

3.2 EEMD分解结果本文采取EEMD模型, 分别以我国上市公司跨境并购交易数量序列、CSI300序列、ECI序列及EPU序列作为原始信号进行分解, 结果如图 3所示.

图 3(Fig. 3)

| 图 3 基于EEMD模型的分解结果Fig.3 Decomposition results based on EEMD (a)—跨境并购序列; (b)—CSI300序列; (c)—ECI序列; (d)—EPU序列. |

3.3 数据重构为了得到各序列的高频波动项、低频波动项和趋势项, 需要对IMF分量的波动频率进行识别并重构.这些全新的波动项分别代表了不同经济与行为信息.其中, 高频波动项反映的是偶然或不规律因素对原始序列的影响, 影响持续的时间较短或影响面积较小, 但作用频率非常高.低频波动项反映的是重大事件对原始序列的影响, 会使时间序列产生相对较长时间尺度的波动, 通常是原始序列产生剧烈波动的重要和主要原因; 趋势项代表原始序列的长期走势.依据Fine-to-coarse方法, 本文对跨境并购序列进行T检验的结果显示, 使IMF叠加和序列均值显著偏离于0的第1个IMF分量为IMF6, 因此将IMF1~IMF5相加重构为跨境并购序列的高频波动项; 将IMF6作为低频波动项, 剩余分量不变, 代表跨境并购序列的长期趋势项.同理, 可得到CSI300序列、ECI序列和EPU序列的高频、低频波动项及趋势项.

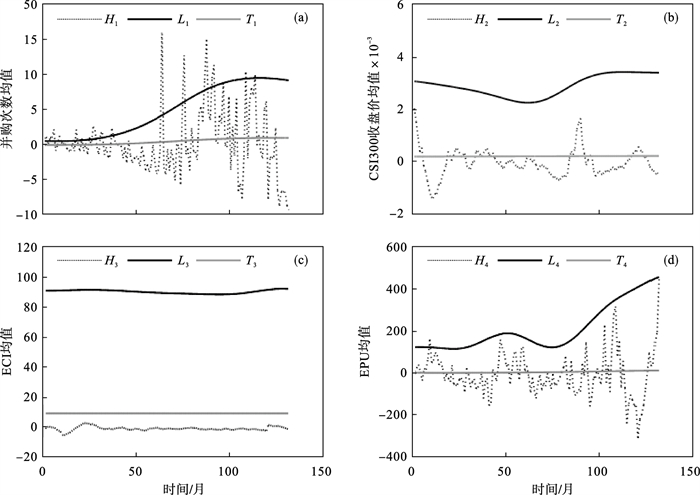

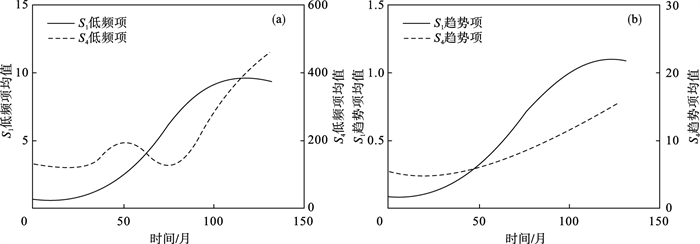

为了便于表述, 本文将跨境并购交易数量序列、CSI300序列、ECI序列、EPU序列分别记为S1, S2, S3, S4, 重构得到的高频波动项分别记为H1, H2, H3, H4, 重构得到的低频波动项记为L1, L2, L3, L4, 趋势项分别记为T1, T2, T3, T4.各序列重构后的分量如图 4所示.

图 4(Fig. 4)

| 图 4 本征模态分量重构结果Fig.4 Reconstruction result of IMFs (a)—并购序列; (b)—CSI300序列; (c)—ECI序列; (d)—EPU序列. |

并购序列的重构分量如图 4a所示.可知, 我国上市公司跨境并购交易数量在不同时间尺度上存在明显波动: 趋势项在长周期内一直保持小幅上升趋势; 低频波动项有着明显的波峰, 且波动周期相对较短, 在2017年5月份前后达到峰值, 此前一直保持上升趋势; 高频波动项的波动频率较大, 波动幅度较为对称, 表明其影响因素具有偶然性和不规则性.因此, 只对跨境并购交易时间序列中波动特征较为明显的低频波动项和趋势项进行分析, 对CSI300序列、ECI序列和EPU序列采用相同分析方法.

3.4 Pearson相关性检验为探究国内宏观经济因素在不同时间尺度上对跨境并购产生影响, 本文在1%的显著性水平下对上述因素各重构分量之间进行了Pearson相关性检验.相关性判定标准如表 2所示.Pearson相关性检验结果如表 3所示.

表 2(Table 2)

| 表 2 相关性判定标准 Table 2 Criteria for determining correlation |

表 3(Table 3)

| 表 3 Pearson相关性检验 Table 3 Pearson correlation test |

表 3第2列为趋势项的检验结果.从中可以看出, 跨境并购序列的趋势项与CSI300序列、ECI序列、EPU序列的趋势项均在1%的水平上存在极强的相关关系(括号内为P值), 相关系数分别为0.989 1, -0.992 1和0.965 6.这表明国内股市波动、未来经济预期和经济政策不确定性都是影响上市公司跨境并购交易数量长期波动的重要因素.表 3第3列为低频波动项的Pearson相关性检验结果.三者均通过了显著性检验, 但相关程度有所下降.其中, CSI300序列和EPU序列仍然达到了高度正相关(相关系数分别为0.608 6, 0.790 1), ECI序列只有中等程度负相关(相关系数为-0.408 4).出于完整性考虑, 本文将高频波动项的检验结果也在表 3第4列一并进行了展示.

4 分析与讨论为了更直观展示股市波动、经济预期和经济政策不确定性与我国跨境并购活动之间的关系, 本文以图形的方式分别比较了上述三个因素重构得到的低频波动项和趋势项与跨境并购序列的对应重构分量之间的关系, 并对结果进行了深入分析和讨论.

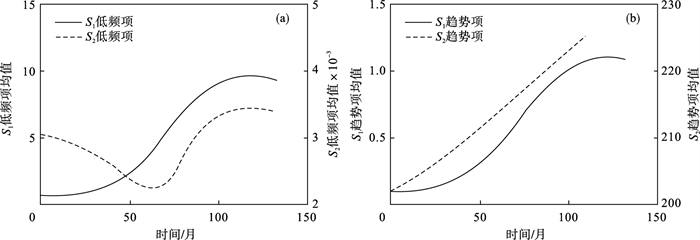

4.1 股市波动与跨境并购跨境并购与CSI300如图 5所示.跨境并购序列(S1)和CSI300序列(S2)的低频波动项如图 5a所示, 可知, 2008年金融危机带来的持续影响和2015年“股灾”在CSI300序列的低频波动项曲线中有明显体现.自2008年初至2013年2月, CSI300序列呈明显下降趋势.在此期间, 跨境并购序列上升也较为缓慢.2013年2月后两者走向基本一致, 呈大幅上升趋势, 跨境并购交易增长迅速; 2015年“股灾”后, CSI300序列增速变缓, 跨境并购市场也逐渐回归理性.跨境并购序列和CSI300序列的趋势项如图 5b所示, 两者走势基本一致.表 3的相关性检验结果也表明, 两者的低频波动项存在强烈的正相关关系.上述结果表明, 近些年我国宏观经济的持续高速发展是引发跨境并购交易数量持续增长的内在原因, 股市波动是导致跨境并购波动的驱动因素.

图 5(Fig. 5)

| 图 5 跨境并购与CSI300Fig.5 Cross-border M&As and CSI300 (a)—S1与S2的低频部分;(b)—S1与S2的趋势部分. |

这一现象可以从行为金融理论和估值理论的角度进行解释.事实上, 2008年金融危机之后, 我国股市长期处于低迷状态.2014年下半年开始, 股票市场在宽松流动性和利好政策的影响下迅速走强.国务院出台的“新国九条”, 有效提振了市场信心, 为股票市场走强提供了政策保障.2015年上半年股市延续了此前的涨势, 市场交易情绪高涨, 沪深两市成交量频频创出历史新高.与此同时, 投资者闻风而动, 出现了跨境并购的羊群效应.随后股市泡沫破裂, 跨境并购热潮自2015年之后也开始降温, 并购交易数量增速变缓.但直至2017年才呈现负增长, 跨境并购序列的趋势项出现拐点, 这主要跟国家的政策指引有关.相关政策促使企业出境投资的方向从被动性和炫耀性资产转移至战略性投资, 跨境并购市场由此进一步回归理性.

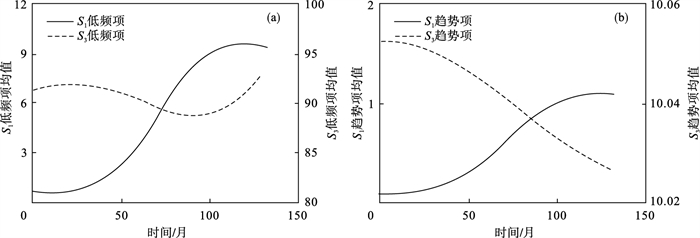

4.2 经济预期与跨境并购跨境并购与ECI如图 6所示.图 6a和图 6b分别为跨境并购序列(S1)和ECI序列(S3)的低频波动项和趋势项.图中S1和S3曲线走势明显相反, 表明跨境并购与经济预期负相关.当管理层预期国内未来经济形势向好时, 会减少企业的跨境并购活动; 与此相反, 当管理层预期未来国内经济走势疲软的情况下, 则更有可能进行跨境并购.

图 6(Fig. 6)

| 图 6 跨境并购与ECIFig.6 Cross-border M & As and ECI (a)—S1与S3的低频部分;(b)—S1与S3的趋势部分. |

上述研究结果支持了并购浪潮动因的新古典主义理论.当整体经济形势变差, 国内市场饱和, 已成为“红海”.为了应对国内经济冲击, 启动和保持获利性增长, 企业必须超越产业竞争, 开拓全新的海外市场.这一现象在竞争更加激烈的制造业行业和非国有上市公司之间表现尤为明显.通过跨境并购, 企业将资源重新配置到境外最适合的地方, 不仅可以开拓境外新的市场, 还可以利用同业整合或跨业经营以达到提高企业运行效率的目的.

4.3 经济政策不确定性与跨境并购跨境并购与EPU如图 7所示.图 7a和7b分别为跨境并购序列(S1)与EPU序列(S4)的低频波动项和趋势项的变化情况.两者的正相关关系在趋势项上表现较为明显, 在经济政策不确定性趋势项不断上升的同时, 我国跨境并购交易数量也持续增加.与股市波动对跨境并购产生的影响不同, EPU序列低频波动项的局部变化在跨境并购序列曲线上并无明显体现.这说明, 国内经济政策不确定性是影响企业跨境并购的重要因素, 但股市波动才是驱动跨境并购热潮形成的主要原因.表 3的Pearson检验结果表明: 经济政策不确定性指数的低频波动项和趋势项与跨境并购交易序列高度正相关.与传统观点认为经济政策不确定性上升会抑制企业投资不同, 上述结果支持了Bonaime等[22]的结论, 说明当国内经济政策不确定性上升时, 企业更有可能进行跨境并购.导致这一现象的原因包括: 经济政策变动加剧导致境内投资环境不稳定, 企业更可能将目光转向境外, 分散部分政策风险; 我国经济政策变动主要跟政府对企业投资方向的宏观调控力度较大有关.近些年政府出台的一系列经济发展措施的核心内容是深化改革、扩大开放, 如提出“一带一路”倡议, 这在客观上为企业跨境并购创造了良好的外部环境, 使我国跨境并购活动在2019年之前全球经济放缓的大背景下逆势而起.

图 7(Fig. 7)

| 图 7 跨境并购与EPUFig.7 Cross-border M&As and EPU (a)—S1与S4的低频部分;(b)—S1与S4的趋势部分. |

5 结论1) 在1%的统计显著水平下, 股票市场指数的长短期波动和跨境并购的长短期波动显著正相关, 长期波动的相关系数为0.989 1, 短期波动的相关系数为0.608 6.这说明近些年我国宏观经济的持续高速发展是引发跨境并购交易数量持续增长的主要原因, 股市波动也是驱动跨境并购短期波动的重要因素, 当股票市场指数居于高位时, 更有利于促进我国的跨境并购.

2) 经济预期的长、短期波动和跨境并购的长、短期波动显著负相关, 相关系数分别为-0.992 1,-0.408 4.这说明国内未来经济的发展变化趋势也是影响跨境并购波动的重要因素, 当经济景气指数处于低位时, 企业更有可能进行跨境并购, 即国内市场的预期低迷会推动企业寻求境外发展机会.

3) 经济政策不确定性和跨境并购的长、短期波动显著正相关, 相关系数分别为0.965 6和0.790 1, 说明国内经济政策不确定性上升会对跨境并购产生促进作用.

参考文献

| [1] | 王静. 我国企业跨境并购的现状、问题及对策建议[J]. 技术经济, 2020, 39(2): 73-78. (Wang Jing. The status quo, problems and countermeasures of cross-border mergers and acquisitions in China[J]. Technology Economics, 2020, 39(2): 73-78.) |

| [2] | Dunning J H. Location and the multinational enterprise: a neglected factor?[J]. Journal of International Business Studies, 2009, 40(1): 5-19. DOI:10.1057/jibs.2008.74 |

| [3] | Erel I, Liao R C, Weisbach M S. Determinants of cross-border mergers and acquisitions[J]. The Journal of Finance, 2012, 17(3): 1045-1082. |

| [4] | Bany-Ariffin A N, Hisham M, Mcgowan C B. Macroeconomic factors and firm's cross-border merger and acquisitions[J]. Journal of Economics & Finance, 2016, 40(2): 277-298. |

| [5] | Xie E, Reddy K S, Liang J. Country-specific determinants of cross-border mergers and acquisitions: a comprehensive review and future research directions[J]. Journal of World Business, 2017, 52(2): 127-183. |

| [6] | Byrne J P, Fiess N. International capital flows to emerging markets: national and global determinants[J]. Journal of International Money & Finance, 2016, 61(3): 82-100. |

| [7] | Herger N, Kotsogiannis C, Mccorriston S. Multiple taxes and alternative forms of FDI: evidence from cross-border acquisitions[J]. International Tax and Public Finance, 2016, 23(1): 82-113. DOI:10.1007/s10797-015-9351-6 |

| [8] | Malhotra S, Morgan H M, Zhu P C. Sticky decisions anchoring and equity stakes in international acquisitions[J]. Journal of Management, 2016, 44(8): 3200-3230. |

| [9] | Lim J, Makhija A K, Shenkar O. The asymmetric relationship between national cultural distance and target premiums in cross-border M & A[J]. Journal of Corporate Finance, 2016, 41: 542-571. DOI:10.1016/j.jcorpfin.2016.07.007 |

| [10] | 宁烨, 崔欣欣, 王金婷. OFDI逆向技术溢出对中国出口竞争力的影响——基于技术差距视角的实证分析[J]. 东北大学学报: 自然科学版, 2021, 42(4): 589-597. (Ning Ye, Cui Xin-xin, Wang Jin-ting. Impact of OFDI reverse technology spillover on China's export competitiveness: an empirical analysis from perspective of technology gap[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2021, 42(4): 589-597.) |

| [11] | Soumaré I, Gohou G, Kouadio H. Comparative study of the characteristics of FDI from China to Africa versus developed countries[J]. Transnational Corporations Review, 2016, 8(3): 1-13. |

| [12] | Tuman J P, Majid S. The political economy of Chinese foreign direct investment in developing areas[J]. Foreign Policy Analysis, 2017, 1(13): 154-167. |

| [13] | Tingley D, Xu C, Chilton A, et al. The political economy of inward FDI: opposition to Chinese mergers and acquisitions[J]. Chinese Journal of International Politics, 2015, 8(1): 27-57. DOI:10.1093/cjip/pou049 |

| [14] | Huang Y, Xie E, Li Y, et al. Does state ownership facilitate outward FDI of Chinese SOEs? institutional development, market competition, and the logic of interdependence between governments and SOEs[J]. International Business Review, 2017, 26(1): 176-188. DOI:10.1016/j.ibusrev.2016.06.005 |

| [15] | Ahern K R, Daminelli D, Fracassi C. Lost in translation? the effect of cultural values on mergers around the world[J]. Journal of Financial Economics, 2015, 117(1): 165-189. DOI:10.1016/j.jfineco.2012.08.006 |

| [16] | Wu J, Wood G, Khan Z. Top management team's formal network and international expansion of Chinese firms: the moderating role of state ownership and political ties[J]. International Business Review, 2021, 30(3): 101803. |

| [17] | 后锐, 伍嘉文, 罗智. 并购浪潮与股市波动: 基于EMD的相关性检验与解释[J]. 系统工程, 2013, 31(9): 44-50. (Hou Rui, Wu Jia-wen, Luo Zhi. M & A wave and stock market fluctuation: correlation test and interpretation based on EMD method[J]. Systems Engineering, 2013, 31(9): 44-50.) |

| [18] | Huang N E, Shen Z, Long S R, et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spectrum for nonlinear and non-stationary time series analysis[J]. Proceedings Mathematical Physical & Engineering Sciences, 1998, 454(1971): 903-995. |

| [19] | Alsalah A, Holloway D, Mousavi M, et al. Identification of wave impacts and separation of responses using EMD[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2021, 151(4): 107385. |

| [20] | 龙哲, 王旭, 杨丹. 交变磁场曝露对大鼠心电信号多尺度熵的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版), 2019, 40(6): 766-770. (Long Zhe, Wang Xu, Yang Dan. Effect of alternating magnetic field exposure on MSEn of rat ECG[J]. Journal of Northeastern University(Natural Science), 2019, 40(6): 766-770.) |

| [21] | Wu Z, Huang N E. Ensemble empirical mode decomposition: a noise-assisted data analysis method[J]. Advances in Adaptive Data Analysis, 2009, 1(1): 1-41. |

| [22] | Bonaime A, Gulen H, Ion M. Does policy uncertainty affect mergers and acquisitions?[J]. Journal of Financial Economics, 2018, 129(3): 531-558. |