贝壳、骨骼等天然生物材料具有微观三维互穿结构,即各组成相保持连续并且相互贯穿,以此实现不同性能优势互补,这种巧妙的结构可为研制新型高性能电接触材料提供重要启示。近日,中国科学院金属研究所仿生材料设计制备团队与国内外科研人员合作,利用银的强度与镍钛合金应力诱导马氏体相变效应之间的耦合作用,将镍钛合金的高弹性与银的高电导率相结合,通过设计并构筑类似典型生物材料的微观三维互穿结构,发明了一种兼具高弹性、高电导率和高强度的新型银-镍钛块体电接触材料。相关研究成果近期发表在Applied Materials Today 29 (2022) 101639,文章第一作者为博士研究生张明阳,通讯作者为刘增乾研究员和张哲峰研究员,并且申请了两项发明专利(专利号:ZL202110178989.5、ZL202011297088.X)。

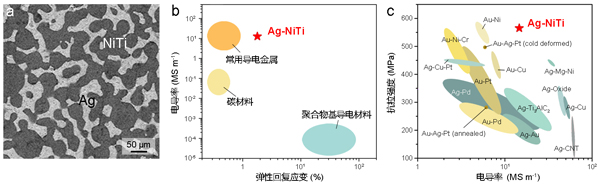

研究人员利用银和镍钛之间超过300℃的熔点差异,采用工业生产电接触材料中常用的无压熔渗工艺,将银熔体浸渗到热压烧结的多孔镍钛骨架中,并通过综合调控骨架烧结温度和熔渗温度,在避免发生界面反应的前提下,实现了银熔体完全填充骨架,获得了不含杂质相的致密银-镍钛块体复合材料。材料中银和镍钛两相各自保持连续,并且在三维空间相互贯穿,两相界面表现为冶金结合,如图1a所示。银基体良好的空间连通性能够提供连续的电子传输通道,赋予材料超过10MS·m-1的高电导率,而连续的镍钛增强相能够起到高效的强化作用。在变形过程中,镍钛相发生应力诱导马氏体相变,在消耗外加机械能的同时减轻应力集中,而卸载后镍钛相能够自发逆相变,引起材料整体产生弹性回复,从而赋予该电接触材料超过1.7%的大弹性变形能力,是常用块体导电金属材料的3倍以上,如图1b所示。此外,两相微观三维互穿与机械互锁有利于促进二者之间的应力传递,避免局部应力集中导致过早损伤,并且能够将微观塑性变形与开裂约束在各自相内部,阻碍损伤演化并贯穿材料引起整体失效,因而进一步提高了电接触材料的强度和损伤容限,使其表现出约1500MPa和560MPa的抗压和抗拉强度,与现有银基电接触材料相比,在同等电导率前提下,强度约提高一倍,如图1c所示。弹性、强度与电导率的优异结合使得新型银-镍钛电接触材料有望在电路与电器等领域获得广泛应用。

图1 高弹性银-镍钛电接触材料的微观三维互穿结构及其性能与现有材料的比较