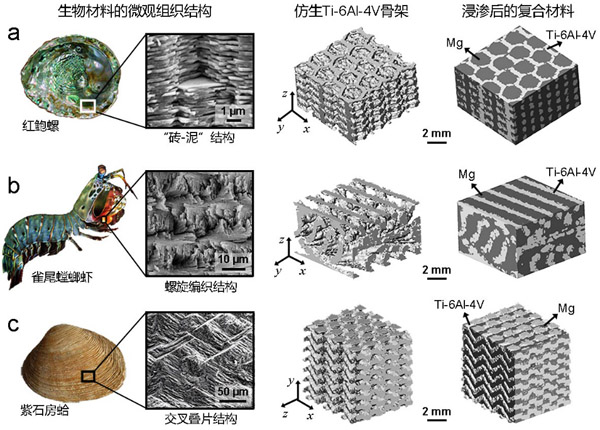

近日,金属研究所在前期研制高阻尼镁基仿生材料的基础上(Sci. Adv. 6 (2020) eaba5581),通过模仿典型天然生物材料的微观三维互穿结构与空间构型,利用“3D打印+熔体浸渗”工艺制备了一系列新型镁-钛仿生材料,在金属体系中成功构筑了类似鲍鱼壳的“砖-泥”结构、螳螂虾壳的螺旋编织结构和紫石房蛤壳的交叉叠片结构(如图1所示),并在经典层合理论基础上建立了能够定量描述仿生材料结构与力学性能之间关系的力学模型,实现了其模量与强度的定量预测。研究成果发表在Nature Communications 13 (2022) 3247。

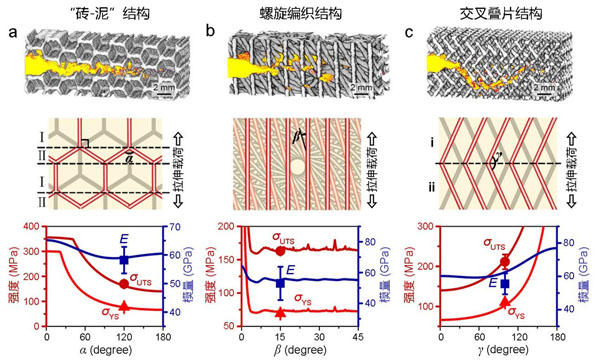

研究发现:在镁-钛复合材料体系中,仿生结构能够起到显著的强韧化作用,与组成相似但不具有仿生结构的复合材料相比,仿生材料的强度与韧性同步提高,其断裂能提升2-8倍,特别是交叉叠片结构因具有多级结构特征而表现出最佳的强韧化效果;仿生材料中镁、钛两相在三维空间相互贯穿,有利于促进它们之间的应力传递,并抑制各自相中的变形与损伤演化,减轻应变局域化程度,从而延缓仿生材料整体发生断裂,提高其拉伸强度与塑性;微观取向不断变化的特定空间构型能够诱导裂纹沿仿生结构发生偏转,增大裂纹面的面积,并且凹凸不平的裂纹面之间能够产生摩擦并形成桥连,有助于消耗外加机械能,实现高效增韧;不同类型的仿生结构均可通过提取结构中的最小重复单元,并考察其在三维空间的紧密堆积形式进行定量描述,进而将经典层合理论发展应用于仿生结构,能够建立仿生材料的结构与力学性能之间的定量关系,从而为预测仿生材料的性能以及优化设计仿生结构提供理论依据,如图2所示。

相关工作由金属研究所材料使役行为研究部与轻质高强材料研究部以及加州大学伯克利分校的研究人员合作完成。博士研究生张明阳为文章第一作者,刘增乾研究员、张哲峰研究员和Robert O. Ritchie教授为共同通讯作者。相关工作得到了国家重点研发专项、王宽诚率先人才计划“卢嘉锡国际团队”及国家自然科学基金(51871216、52173269)项目资助。

图1:具有不同仿生结构的镁-钛复合材料及其与天然生物材料原型的比较

图2:具有不同仿生结构的镁-钛复合材料中的裂纹扩展形貌、结构模型及其强度和模量与特征角度之间的定量关系