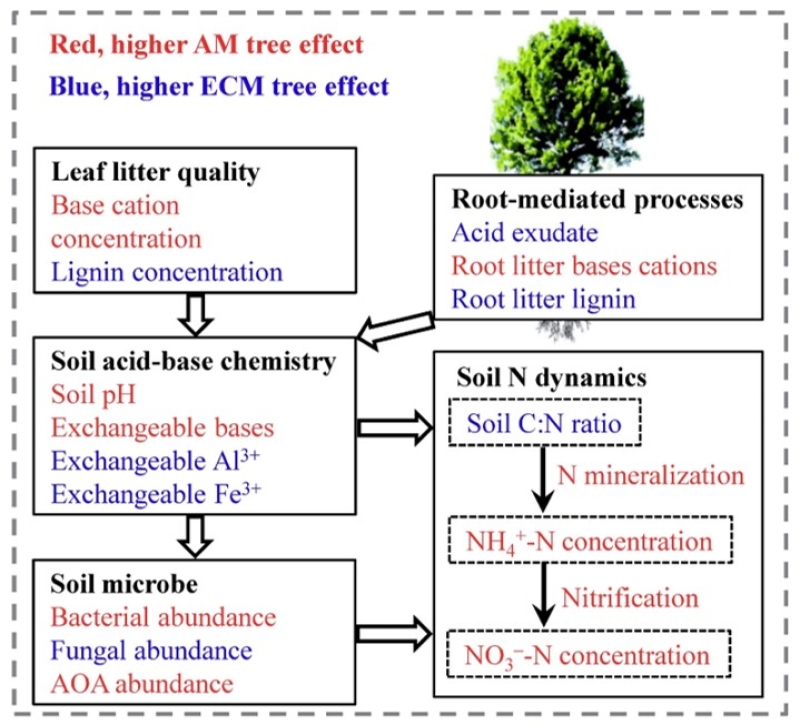

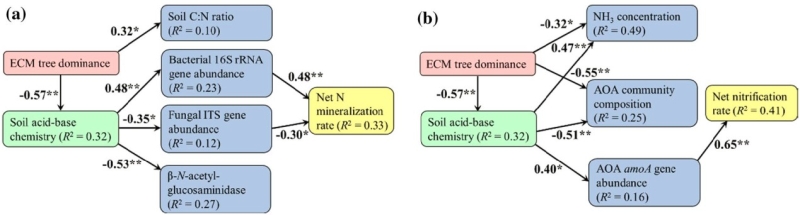

相比丛枝菌根真菌有限的胞外酶分泌能力,部分外生菌根真菌可以分泌大量的水解酶和氧化酶以获取土壤有机氮并提高土壤碳氮比。这一差异被认为是森林菌根类型调控土壤氮循环的关键作用机制。然而,基因组研究却发现,大多数外生菌根真菌不具备直接获取有机氮的能力,因而还需其它作用机制来解析森林菌根类型与土壤氮循环的紧密关联。为此,林业生态工程组研究人员首次提出并验证了“酸碱化学–微生物学”假说:不同菌根类型森林根、叶功能性状的差异,引起土壤酸碱化学性质的不同,进而影响驱动氮转化的土壤微生物丰度和群落组成 (图2)。上述4个在不同空间尺度开展的研究均发现,外生菌根森林叶凋落物具有较低的盐基阳离子和较高的木质素含量,致使土壤具有较低的pH值和较高的酸性阳离子含量。此外,以长白山阔叶红松林为研究对象,沿外生菌根树种优势度梯度布设了39个样方,发现外生菌根树种优势度通过影响土壤酸碱化学性质间接调控真菌、细菌生物量和氨氧化古菌amoA基因丰度,进而影响土壤氮转化速率 (图3)。上述研究发展了菌根养分经济理论,为理解森林菌根类型与氮循环的紧密关联提供了新的理论视角。

以上研究成果以“Mycorrhizal associations of tree species influence soil nitrogen dynamics via effects on soil acid–base chemistry”和“Dominant tree mycorrhizal associations affect soil nitrogen transformation rates by mediating microbial abundances in a temperate forest”为题分别发表在Global Ecology and Biogeography和Biogeochemistry杂志。沈阳生态所林业生态工程组林贵刚博士为这两篇论文的第一作者,王绪高研究员为Biogeochemistry文章的通讯作者,其他合作者有沈阳生态所曾德慧研究员、原作强研究员和印第安纳大学Richard P. Phillips教授等。研究得到了中科院青年创新促进会(No. 2019200)等项目的资助。

图1. 区域尺度研究发现外生菌根森林(n=56)相比丛枝菌根森林(n=40)具有更为保守的氮循环模式

图2. 森林菌根类型调控土壤氮循环的“酸碱化学–微生物学”假说。红色和蓝色字体分别表示丛枝菌根森林和外生菌根森林具有较高的值

图3. 外生菌根树种优势度通过影响土壤酸碱化学性质和微生物生物量间接调控土壤氮转化速率