东北地理所地理景观遥感学科组研究人员利用中国科学院构建的中国土地覆被数据库(ChinaCover;吴炳方等,2017)中1990、2000、2015年3期数据集的采矿场数据,定量解析了1990-2015年间中国露天采矿场的时空格局特征,并结合MODIS数据、气象数据和社会经济统计数据,进一步定量分析了露天采矿直接导致生态系统服务(自然生境、水源涵养、NPP及食物产量)的损失量,总结讨论了相关政策对采矿活动和矿区生态恢复的影响(图1)。

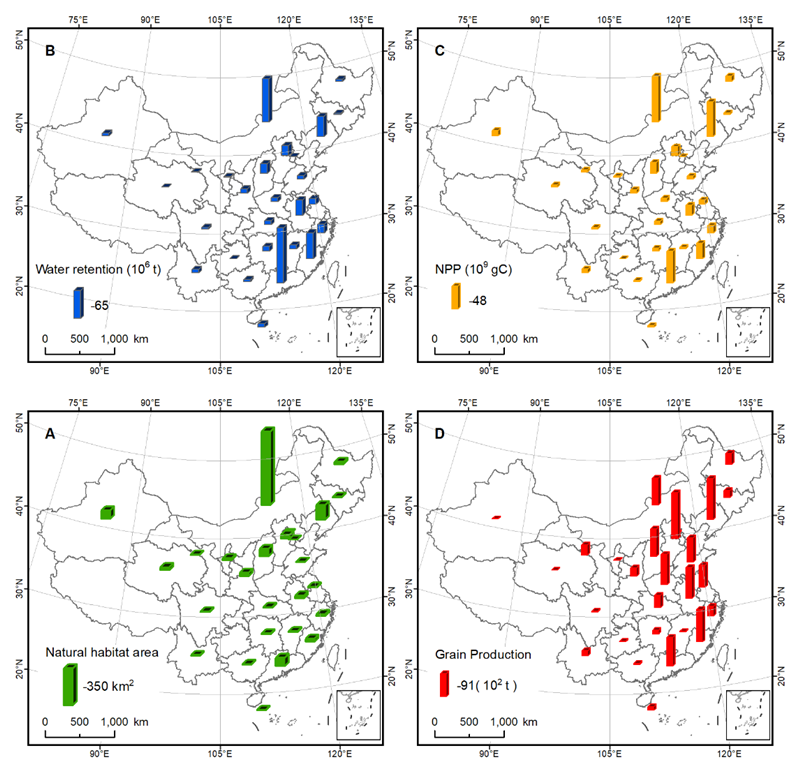

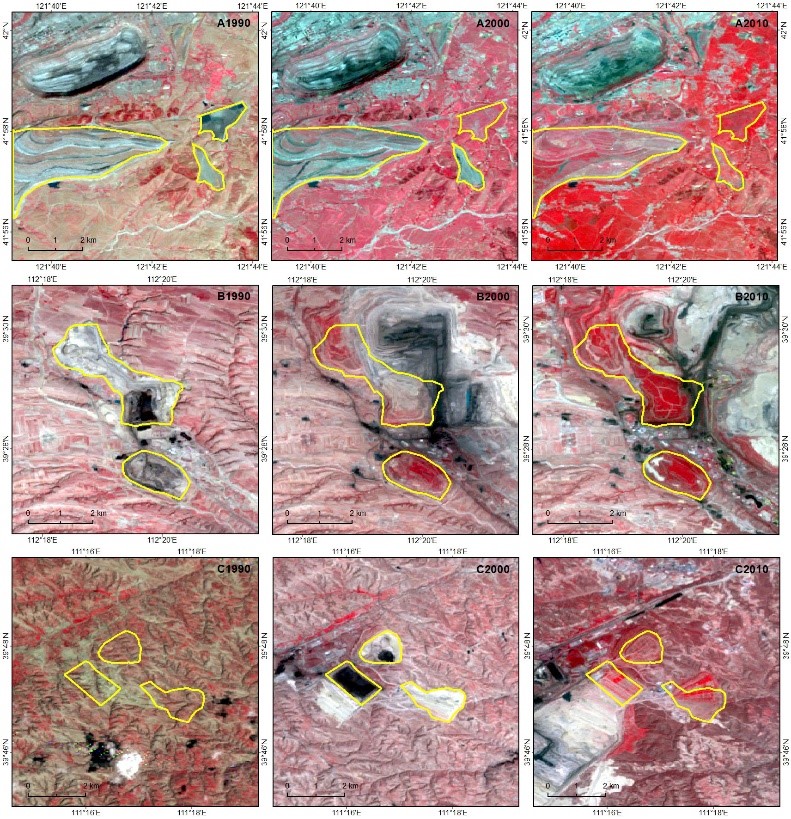

研究发现:1990-2015年中国露天采矿面积增加了2302 km2,绝大部分发生在北部地区。其中,内蒙古、山西和青海的露天采煤面积增幅最大。露天采矿用地的快速扩张导致自然生境面积、水源涵养能力、碳固持能力和粮食产量明显下降,且这些损失具有明显的时空异质性(图2)。与此同时,随着生态文明建设理念的不断深化,露天矿区的生态修复也在不断加强(图3).

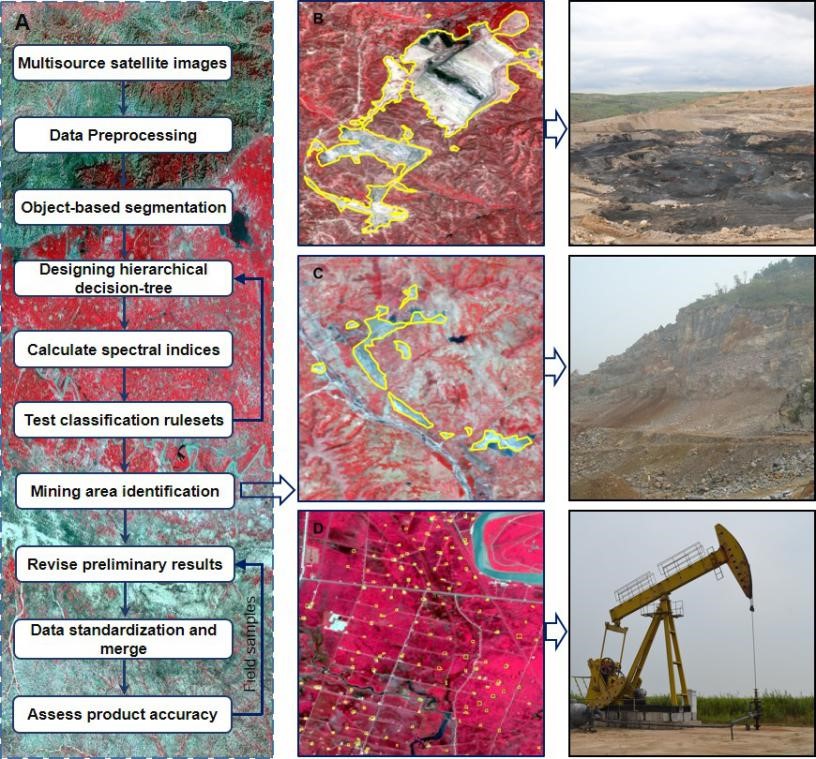

图1 露天采矿区提取流程概述:A、分类流程图;B、内蒙古自治区露天煤矿开采的卫星影像和现场照片实例;C,山东省露天石矿开采的卫星影像和现场照片实例;D,辽宁省石油开采的卫星影像和现场照片实例。

图2 露天采矿导致生态系统服务能力变化:A,自然栖息地的丧失;B、水源涵养下降;C,NPP减少;D,粮食产量下降。

图3 1990-2015年露天矿区生态恢复遥感影像实例:A,辽宁;B,山西;C,内蒙古。

该研究由东北地理所博士生相恒星(第一作者)、王宗明研究员、毛德华副研究员(通讯作者),联合中科院空天信息研究院吴炳方研究员等共同完成。成果发表在Journal of Environmental Management(IF=5.647)期刊上。该研究由国家重点研发计划项目课题(2016YFC0500201)、中国科学院战略性先导科技专项子课题(XDA19040500)、中国科学院青年创新促进会会员项目(2017277,2012178)和国家地球系统科学数据中心共同资助。

论文信息:Xiang, H.X., Wang, Z.M., Mao, D.H., Zhang, J., Zhao, D., Zeng, Y., Wu, B.F., 2020. Surface mining caused multiple ecosystem service losses in China. Journal of Environmental Management. 290, 112618.

链接:https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.112618