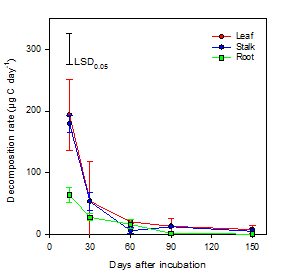

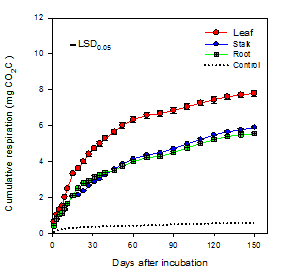

为此,东北地理所农田分子生态学科组连腾祥博士和金剑研究员应用同位素标记技术对13C标定后的大豆叶片、茎秆和根系进行了腐解过程试验,解析了不同残体碳腐解后在土壤有机碳各组分及其在土壤微生物间的分配规律,量化解析了新鲜植物残体碳对土壤结构性碳(土壤有机碳)的贡献。经过150天的示踪培养试验发现,叶片的分解率最高,累积呼吸较茎秆和根分别高30%和40%;微生物生物量碳和可溶性碳也有类似的趋势;残体有机碳对粗颗粒有机碳、细颗粒有机碳以及矿物相关有机碳的贡献呈现递减趋势,且不同残体显著影响残体有机碳向各土壤有机碳库的转化,顺序为根>茎>叶;根残体中的碳向土壤颗粒有机碳中转运更多的碳,在稳定土壤碳库方面发挥重要作用。该研究结果为黑土区的秸秆还田策略和未来残体碳转化机制研究具有重要的指导作用,同时也对土壤生产力的可持续性和农田生态系统的稳定性具有重要的理论意义。

此研究工作得到国家自然科学基金(41271261, 41201247)资助。研究结果在线发表在最新出版的国际期刊Biology and Fertility of Soils(2016, 52:331–339)。

论文链接: http://link.springer.com/article/10.1007/s00374-015-1080-6

图1 植物残体(叶片,茎秆,根)在土壤中的腐解速率

图2 150天培养时间内不同残体加入土壤后的累加呼吸